練習有效 教學有味

任維娜

針對《浙江省義務教育體育與健康課程指導綱要》適切性出發,團隊對課堂觀察合理分工,根據課堂上學生的學習行為,從方法是否有教學味、通過方法學習學會學習等方面分別進行觀察、記錄和分析。經過現場觀察、視頻回看和認真思考,筆者認為,教師正確的引導與評價、合理的方法運用、有效的練習手段是讓學生在練習拍球時保持高漲的積極性,并掌握正確動作的關鍵。

一、關注整體,有效調度,讓課堂有氛圍

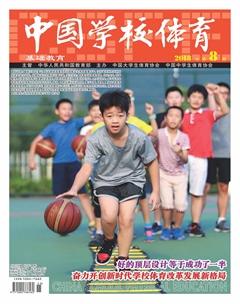

筆者所觀察的《籃球:多種形式拍球的練習方法3》的教學展示,教師從體能和運用維度出發,圍繞“學習1個單一動作、完成1個組合動作,進行1個游戲或比賽”的教學策略,在拍球的基礎上,將拍球、繞球、拋球、滾球等各種玩球方法進行有機融合,同時結合多種對抗游戲,整堂課練習密度高,學生參與度也較高,但通過對樣本的觀察,被觀察者大部分時間都是自顧自練習,雖然與同伴有行為上的互動,卻沒有語言上的對話和情感上的交流。在落實過程中要關注到整體,做到有效調度,讓練習氛圍活起來。

案例:在前20分鐘的練習中,教師要求學生積極互動,邊練習邊喊數。其間,教師雖然有提示“喊出聲音來!”甚至以喊數響亮的學生為榜樣,請做示范,但收效甚微。究其原因在于執教教師未能進一步激發學生學練的內在積極性。

改進建議:根據學生模仿能力和好奇心強,樂于受到教師關注、與教師互動的學情特點,可巧妙利用課前互動的幾分鐘,將小獎章或小紅花作為“誘餌”,鼓勵學生多開口,多與教師互動。如,熱身部分的“注意距離1-2-1”,教師可說“注意距離”,讓學生回復“1-2-1”;再如,開始進行“原地拍球+傳接球”時,就鼓勵學生喊“1-2-3-傳”的口令,對于表現好的學生應及時予以表揚和獎勵,同時將這一獎勵行為貫穿到底。與教師互動的學生越來越多,聲音也越來越響亮,整體的氛圍就會被帶動起來,學生在身體參與練習的同時,也能激發內在的參與情感。

二、明確指令,清晰提示,讓課堂有效果

在課堂中,教師的教學行為應與教學目標始終保持一致,要明確教學要求,對學生的提示要清晰并落實到底。

案例:在練習方法2“行進間拍球+拋接球”的練習中,教師多次提示學生“原地拍球的同學注意邊拍球邊抬起頭看前面的同學”“行進間運球的同學要把每個方向的變化做出來,繞過每個標志點”等,但通過觀察發現,被觀察者只顧自己拍球,沒有抬起頭看,方向變化不明顯,有時還出現直接跑過標志點的現象。

改進建議:在學生進行練習時,教師的語言提示往往容易被學生忽略。此時教師可將要求具體化,用可描述的量化指標要求學生。如,在要求原地拍球的學生邊運球邊抬頭看前方時,可以這樣描述:“原地拍球的同學一邊拍球一邊看前方同學,看看他們運球幾次,失誤了幾次?等下告訴老師。”再如,在落實“行進間運球的同學要把每個方向的變化做出來,繞過每個標志點”這一要求時,可采取得分制,將“方向變化明顯”“繞過標志點”作為得分點,讓原地運球的學生根據標準打分。

三、強化競賽,激發意識,讓課堂有激情

在課堂觀察中發現,有對抗環節相較于無對抗環節,學生練習興趣更濃厚,籃球項目特征更得以彰顯。

案例:在練習方法1、2、3的練習中(無對抗或弱對抗),學生在教師指引下有序地進行練習;在練習方法4“對抗比賽”練習中,學生積極地參與練習。兩者相較,后者更能激發學生的參與積極性。如,筆者觀察的被觀察者,籃球技術較為熟練,拍球與拋接球動作間銜接連貫,動作嫻熟,但卻缺乏籃球意識,不會主動積極對抗。

改進建議:將練習方法趣味化、競賽化更容易激發學生的練習興趣和參與積極性。如,在練習方法1“原地拍球+拋接球”中可以通過規定時間內比多的形式進行練習。練習方法2“行進間拍球+拋接球”中則可以通過小組競賽的形式比比哪組最先完成規定動作提高學生的興趣。在練習方法4“對抗比賽”中可通過規定時間內比比誰攔截的籃球較多的形式。通過這樣的比多比快或加入對抗的元素等形式,讓課堂更富激情。

四、穩固技術,貫徹始終,讓課堂有質量

通過筆者觀察發現,執教教師對于基本籃球技術一帶而過,過于強調運用和體能發展。而基本的籃球(動作)技術是運用和體能發展的根本保障。

案例:在課堂教學環節中,因為籃球基礎的差異,有許多學生在行進間拍球時往往出現雙手拍球的動作,教師在前期進行了提示,但在之后出現較多個雙手運球的動作時,沒有及時地再次糾正。同時,雖然本課主教材是多種形式拍球的運用方法,但在課堂中也有拋接球技術。拋接球時的擊地傳球的落點較遠,經常會出現砸到同伴身上或接不住球的現象,影響學生整個組合練習的連貫性。

改進建議:筆者認為運動技能的掌握雖然不是最終的教育教學目的,但學生必須通過運動技能這個載體達到育人的教育目的。在出現雙手運球的錯誤動作時,教師就應暫停練習,并進行集體提示;對于一開始雙手運球而后糾正的學生及時給予表揚和獎勵。同時對于拋、接球的方法也給予必要的示范指導。告訴學生擊地反彈球時球的落點大致位置,拋球時大概的高度和力度,讓學生對于這些基本的籃球技術有所了解。