中職生創傷現場救護知識與技能現狀調查及應對教育的研究

朱英

摘要:目的:調查新疆某校中職生創傷現場救護知識認知與技能現狀,探究該校應對教育研究,為今后工作提供思路和參考。方法:設計我校中職生創傷現場救護知識與技能現狀調查問卷;經問卷調查法、現場訪談方式,分析培訓需求并總結,擬訂培訓方案;釆取知識測試、技能考核和角色扮演的方式開展創傷現場救護培訓,完成對學生創傷現場救護能力評估,在培訓中行應對教育研究。

關鍵詞:中職生;創傷現場救護知識與技能現狀調查;應對教育研究

學生是易受傷害群體,易導致死亡或是殘疾。不懂自救而遭遇危險,已成我國青少年學生的第一大死因。重視青年學生創傷現場救護知識與技能普及,學會基本自救互救本領,增強其應對能力[1]。制訂一套適合他們生心特點和知識層次的創傷現場救護培訓方案,確保普及水平和質量。2016年新疆巴音郭楞蒙古自治州衛生學校申請加入“華夏急救培訓聯盟”,借助平臺抓住機遇,全面推動和開展普及急救知識、提高自救互救能力具有重要意義,我校盡全力組織落實好相關工作,確保各項培訓活動嚴謹、有序、順利開展。

我校作為新疆南疆培養醫護人員的國家級重點學校,有意不容辭的義務和責任。在學生中開展創傷現場救護培訓,既可培養急救意識,增強社會安全責任感,豐富創傷現場救護知識,增強創傷現場救護能力,又能增加急救人力資源儲備,為整個社會人群急救水平的提高奠定良好基礎,通過他們產生“磁化”作用,吸引更多的人學習,帶動和影響整個社會。

2017年全校15個班開設急救相關課程,660名學生將接受國際化、標準化自救互救知識培訓,每班隨機抽取18人作問卷調查、培訓,累計調查培訓學生248名,對中職生教師、家長進行調查,以了解中職生創傷現場救護能力狀況及培訓需求。通過面對面的形式,選取部分中職生、教師和家長進行現場訪談,以輔助問卷調查,為研究提供相關資料。

1、調查對象的一般情況

調查對象中男生62人(25%)女生186人(73.8%),年齡為16.00-20歲。248名學生中未接受過創傷現場救護培訓的為248人(100%)。

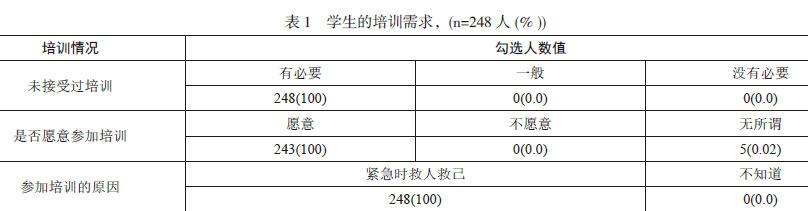

2、學生對創傷現場救護知識與技能的培訓需求

未接受過培訓的248名學生有248人(100%)認為有必要掌握基本的創傷現場救護知識與技能,見表1。學生在創傷現場救護受訓個人態度上,選擇愿意的248人(100%)。此外,在參與培訓的原因中248人(100%)首選緊急時可以救人救己。

3學生問卷調查結果分析

(1)學生參與創傷現場救護培訓機會少,知識與技能水平較低

目前,在美國、日本、新西蘭等發達國家,中學已全面開設急救課程,從初中階段開展急救知識與技能教育收益更大[2]。我校應該積極開展有效的中職生創傷現場救護培訓,為學生學習創傷現場救護知識與技能創造條件,如:推動培訓常規化,促進學生救護意識和救護能力形成。二年級時將急救知識融入到日常教學當中,采用多媒體教學圖文并茂、生動形象講授理論知識,結合專業特點及利用實驗室設施拓展急救知識的宣傳,充分利用校臨床1組實驗室資源,在專業教師指導下,完成心肺復蘇、心率、血壓測定、加壓包扎固定等急救基本技能的講授和培訓。借助模擬人、模擬現場多次反復進行急救練習。

(2)學生創傷現場救護培訓需求迫切,有主動學習的意愿

從調查結果看,學生認為有必要掌握基本的創傷現場救護知識與技能,這表明中職生具有主動學習創傷現場救護知識與技能的意愿。中職生具有一定的自救互救意識,適時對他們進行培訓,不僅能提高其創傷現場救護知識與技能水平,還能通過他們發揮傳播載體的作用,加快我國急救知識與技能全民化的發展。

(3)學生傾向于綜合的培訓方式,希望接受專業人員的培訓

因地制宜,根據學生特點設計適合的培訓方式。從調查結果看,學生希望接受教育游戲與技能模擬操作二者結合的培訓方式,既符合青少年喜愛網絡、電腦游戲特點,充分激發學習興趣,又能學到實在的基本技能,促進理論知識向實踐轉化。對愿意選擇何種人員作培訓教師,選醫生護士次數最多,與學生認為他們工作經驗豐富、參與真實急救案例多、專業能力強有關,由他們進行培訓可以向學生傳授實用創傷現場救護知識與技能,且醫校聯合培訓方式有利于緩解學校師資不足的壓力。

結論:

培訓前,我校中職生急救常識得分低,急救方法掌握情況差,急救水平不容樂觀。培訓后絕大多數學生的知識知曉率達到熟悉及以上程度、知識測試分數高于培訓前,差異均有統計學意義(P<0.05),四項技能測試及格率分別為80.3%、85.5%、74.4%、72.2%;對培訓的評價普遍較高。

參考文獻:

[1]楊巧紅,顏君,肖丹.大學生急救知識現況調查及干預[J].暨南大學學報,2008,29(2):166-167.

[2]程林英,陳錦華,劉頻.醫院與社會各界合作普及現場急救知識的實踐[J].全科護理,2009,7(4):934-935.