對分課堂在《婦產科護理學》教學中提高本科護生臨床思維能力的應用探索

張光雨 涂素華 鄒倩 謝玲玲

[摘要] 目的 探索對分課堂在《婦產科護理學》教學中應用的新教學模式,分析該模式對提高本科護生臨床思維能力的效果評價。方法 應用對分課堂模式設計婦產科護理學教學模式,包括實施方法、內容和評價指標。2014級本科學生實施傳統教學方式為對照組與2015級本科學生實施“對分課堂”教學模式為觀察組進行期末成績及批判性思維量表評分的對比分析。結果 理論考試、操作考試成績對照組高于觀察組,差異有統計學意義(P<0.05)。觀察組評判性思維7個維度得分均高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。結論 在《婦產科護理學》護理本科教學中應用對分課堂模式有利于提高本科護生臨床思維能力。

[關鍵詞] 對分課堂;婦產科;護理;思維能力

[中圖分類號] R474 [文獻標識碼] A [文章編號] 1672-5654(2018)12(c)-0146-03

[Abstract] Objective To explore the new teaching mode applied to the teaching of "Gynecology and Obstetrics Nursing" in the classroom, and to analyze the effect of this model on improving the clinical thinking ability of undergraduate nursing students. Methods The teaching model of obstetrics and gynaecology nursing was designed by using the bi-class classroom model, including the implementation method, content and evaluation indicators. The 2014-level undergraduate students implemented the traditional teaching method for the control group and the 2015-level undergraduate students to implement the “divisional classroom” teaching mode for the observation group to conduct a comparative analysis of the final score and the critical thinking scale. Results The control group of the theoretical test and the operational test scores were higher than the observation group, which was statistically significant(P<0.05). The scores of the seven dimensions of the critical thinking of the observation group were higher than the control group, which was statistically significant(P<0.05). Conclusion The application of the dividing classroom mode in the nursing undergraduate teaching of Obstetrics and Gynecology Nursing is conducive to improving the clinical thinking ability of undergraduate nursing students. This teaching mode is worth promoting.

[Key words] Divided classroom; The department of obstetrics and gynecology; Nursing; Thinking ability

如何提高學生思辨能力,改革課堂,給學生充分的思考時間和機會,是大學教學改革重要課題。復旦大學心理系張學新[1](2014)教授提出的對分課堂正是對癥思辨能力提升的創新性教學模式。其教學思路是將教師講授和學生討論結合起來,分配一半課堂時間給教師講授,另一半時間給學生討論,并將討論時間錯開,讓學生在課后有1周時間自主安排學習,進行個性化的內化吸收,在此期間加強過程管理。對分課堂可以稱為 PAD 模式,教學活動分為3個環節,分別是講授(presentation)、內化吸收(Assila-tion)和討論(Discussion)。“婦產科學”作為護理學的一個亞學科,是醫學高等院校的必修課,也是現代護理學的重要組成部分。婦產科學也是一門實踐性學科,在學習的全過程強調理論聯系實際的特點,學習過程中存在“聽得懂、理不清、記不牢”的現象,存在難以將理論運用到臨床工作中的問題。在比較了多種教學方法后,在該校護理本科生中嘗試一種新的課堂教學模式—“對分課堂”,現報道如下。

1 ?對象與方法

1.1 ?研究對象

將2014級351名護理本科學生作為對照組,其中男生24名,女生327名。將2015級357名護理本科學生作為觀察組,其中男生26名,女生331名。對照組與觀察組的年齡等一般資料差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 ?方法

1.2.1 對照組 ?采用傳統多媒體教學法。課前引入課程內容,教師應用多媒體展示、教具演示等手法,提出問題, 讓學生跟著教師的思維學習課程;最后現場考核、布置作業、提前預習,提出預習問題,總結課程。教師根據課程標準的要求按照傳統教學方法依次對教學內容進行講授。

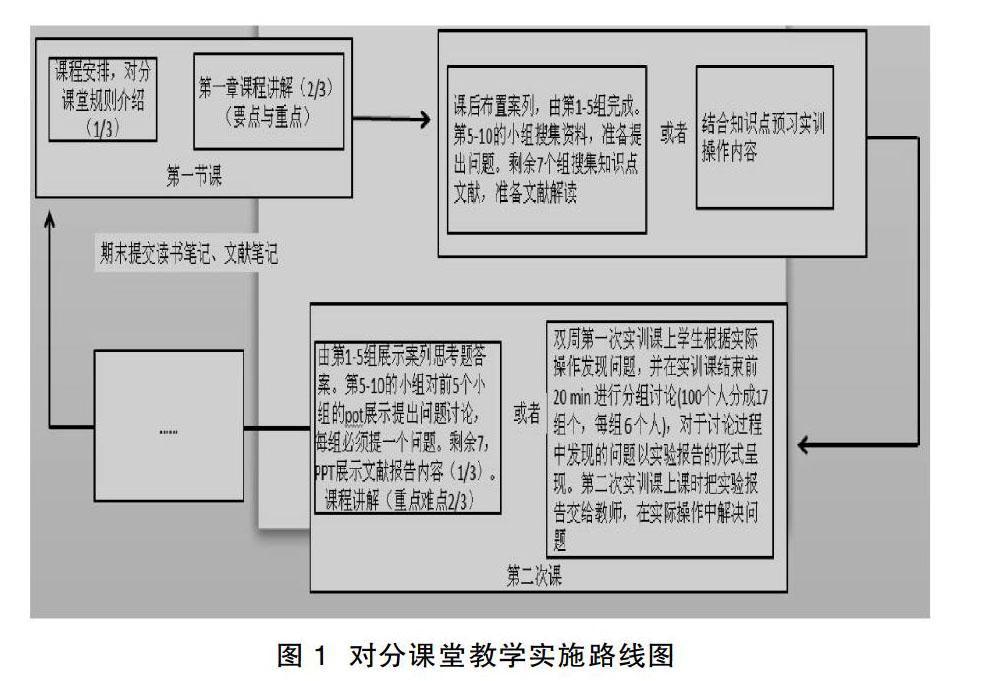

1.2.2 觀察組 ?學生隨機分成組,組內成員自己指定組長、秘書、發言人。婦產科護理學72學時,理論課50個學時,實踐操作課22學時。需14周完成教學任務。單周 5節理論課,雙周 5節實踐操作課,對分課堂的實施流程:①單周2次理論課,概況課程的總體內容,詳細講解重點、難點。②雙周第1次實踐操作課上學生可以再次復習單周課上理論的內容,并在實踐操作課結束前 20 min 根據實際操作發現的問題進行分組討論,對于討論的結果用實驗報告形式呈現。實驗報告在第2次實踐操作課上課前交給教師,并在第2次實踐操作課復習單周講授的理論課內容以及在第1次實踐操作課中發現的問題,在實際操作中解決問題,加強對理論知識和實踐操作內容的理解。若單周課程重點并未涉及實踐操作,單周課程結束后布置該知識點相關的案例以及思考題,規定第1~5的小組認真準備,并制作展示 PPT。第5~10的小組搜集資料,在雙周課上對前5個小組的PPT展示提出問題討論,每組必須提一個問題。剩余7個組在單周課程結束后搜集知識點文獻,在雙周做出文獻解讀,PPT展示解讀內容。3個大組課后吸收學習的任務需輪轉進行。第3個單周理論課堂上,教師針對前兩周的理論課、實踐操作課中存在的問題進行統一回復和解答,個別問題可以私下討論答復。整個“對分課堂”在婦產科護理學教學中的應用過程是單雙周的教學安排,這是一個對分學習的過程,每個學期婦產科護理學教學周共14個,即實施 7 個“對分課堂”的學習。具體實施路線圖,見圖1。

1.3 ?評價指標

1.3.1 考核方式 ?平時成績30分,理論考試占70分,課堂發言在平時成績中占5分,考勤占4分(考勤是隨機抽查),課堂報告(實踐操作)占21分,共計30分。課堂報告(實踐操作)21分中有7次作業,每次作業滿分3分,作業評分:不交、遲交0分,合格1分,良好2分,優秀3 分。

1.3.2 調查方法 ?①采用問卷調查表的方式,由研究者對研究對象在《對分課堂》結束后進行統一測量,問卷經驗收合格后當場回收。

②該研究調查問卷包括學生一般資料(性別、年齡、專業、年級、對分課程了解情況)和批判性思維量表。批判性思維能力測量表選用彭美慈等[2]根據加利福尼亞批判性思維量表(The Califor-nia Critical Th inking Dispositions Inventory,CCTDI)漢化后信效度較高的中文版“批判性思維能力測量表”(Critical Th inking Disposition Inventory-ChineseVersion,CTDI-CV)。這是國內應用最為廣泛的評價量表。

1.4 ?統計方法

采用SPSS 20.0統計學軟件進行資料的錄入與分析,計量資料采用(x±s)表示,進行t檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 ?結果

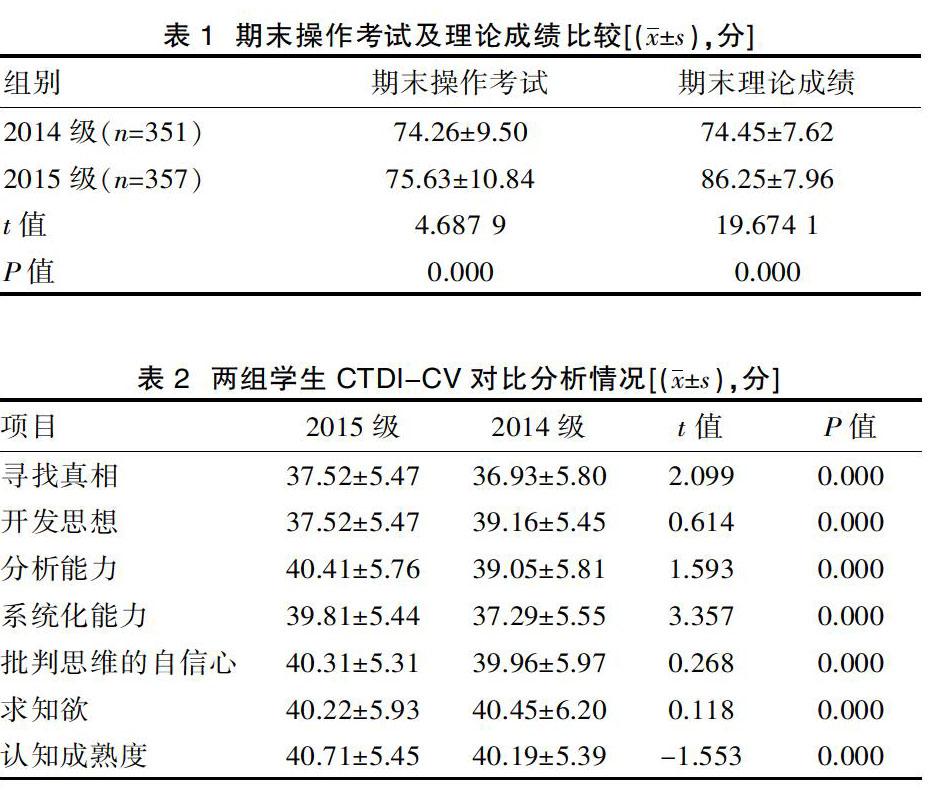

理論考試、操作考試成績對照組高于觀察組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。由表2可見觀察組評判性思維7個維度得分均高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。

3 ?討論

3.1 ?對分課堂對提高本科護生評判性思維的影響

“對分課堂”是2014年由國內學者復旦大學張學新提出的一種新的教學模式,模式成熟,但并未廣泛推廣應用,各個學科正在嘗試應用,對分課堂在一些大學課堂已經有試點運行,效果明顯,能有效地增強學生學習的主動性[3]。哲學家、心理學家和教育學家越來越重視評判性思維的研究。教育中,評判性思維強調學生對知識的自主建構[4]。在婦產科護理學教學中力求將傳統課堂教學的優點與討論式課堂的優點有機結合,培養護理本科生的臨床思維能力。從以上結果推測,對分課堂能提高本科護生臨床思維能力。

3.2 ?多種教學方法的應用可提高學生的批判性思維能力

大學教學中的培養目標明確提出本科護生需要具備較強的臨床思維能力,批判性思維也稱評判性思維(critical thinking)[5],是對所學知識的性質、價值及真實性、精確性進行的個人分析、評價、推理、解釋及判斷,并在此基礎上進行合理的決策。分析7個維度,兩組學生在求知欲及認知成熟度均表現為正性,觀察組得分更高。觀察組批判性思維能力傾向高于對照組,與樊建玲[6]研究結論一致。可能是因為觀察組應用對分課堂教學模式,學生自主建構時間增加,因此能夠學有所成,整合有效的信息。因此,高校應通過采用對分課堂、PBL教學法、翻轉課堂及增加臨床實踐活動等[7]來提高本科護生的臨床思維能力。

綜上所述,在《婦產科護理學》護理本科教學中應用對分課堂模式有利于提高本科護生臨床思維能力,這種教學模式值得推廣。學校應該通過改善及應用多方面的教學方法來提高學生的臨床思維能力,為探討培養護生臨床思維能力的教育策略提供依據。

[參考文獻]

[1] ?張學新.“對分課堂”:大學課堂教學改革的新探索[J].復旦教育論壇,2014,12(5):5-10.

[2] ?彭美慈,汪國成,陳基樂,等.批判性思維能力測量表的信效度測試研究[J].中華護理雜志,2004,39(9):644-647.

[3] ?邱愛梅.“對分課堂”教學模式的理念及其實踐[J].廣東外語外貿大學學報,2016,5(27):3.

[4] ?郭瑞紅,趙海平.評判性思維的態度傾向性及影響因素[J].中華護理教育,2006(3):135-137.

[5] ?王洪萍,王繁.CTDI-CV量表在臨床帶教中的使用[J].中醫藥管理雜志,2011,19(2):185-187.

[6] ?樊建玲,陳雄生,侯健,等.軍醫大學八年制醫學生臨床批判性思維能力調查分析[J].解放軍醫院管理雜志,2013(9):887-889.

[7] ?陸耀紅,劉嘉禎,王道珍,等.醫學生批判性思維能力的現狀調查與影響因素分析[J].中國醫學教育技術,2016(1):37-41.

(收稿日期:2018-09-23)