康復訓練對腰椎間盤突出癥患者術后血小板活化功能的影響

呂雪豐 白曉杰 李國鋒 于迎新 張世剛 王艷

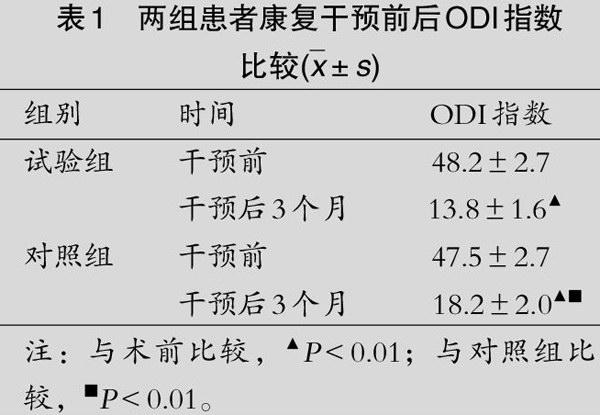

摘要 目的:探討個性化綜合康復訓練對腰椎間盤突出癥患者術后血小板活化功能的影響。方法:收治經皮椎間孔鏡髓核摘除術患者100例,根據術后康復訓練方式不同分為試驗組和對照組,各50例。試驗組采用個性化綜合康復訓練,對照組采用常規康復。結果:術后3個月,兩組ODI指數顯著降低(P<0.01),且試驗組顯著低于對照組(P<0.01);康復干預后試驗組GMP-140、PLT、PDW、PCT、MPV較干預前顯著降低(P<0.05),且明顯低于對照組(P<0.05);對照組GMP-140較干預前顯著降低(P<0.05)。結論:個性化綜合康復訓練對經皮椎間孔鏡髓核摘除術后康復效果顯著,能降低或抑制血小板黏附、集聚及活化,明顯改善患者腰椎功能。

關鍵詞 個性化綜合康復訓練;經皮椎間孔鏡髓核摘除術;腰椎功能;血小板活化

資料與方法

2014年10月-2016年10月收治行經皮椎間孔鏡髓核摘除術患者100例。本研究經過我院倫理委員會批準并經患者及其家屬知情同意。所有入組患者根據術后康復訓練方式不同隨機分為試驗組和對照組,各50例。試驗組男29例,女21例;年齡27~63歲,平均(45.37±6.04)歲;ASA分級,I級30例,Ⅱ級20例;疾病類型為L4-5突出23例,L4~S1突出27例。對照組男28例,女22例;年齡25~ 65歲,平均(45.04±5.97)歲;ASA分級,I級29例,Ⅱ級21例;疾病類型為L4-5,突出25例,L5~S1突出25例。兩組患者性別、年齡、ASA分級、疾病類型方面比較,差異均無統計學意義(P>0.05),組間具有可比性。

方法:試驗組行個性化綜合康復訓練,根據患者年齡、性別、體重、情緒狀態進行個性化康復訓練,階梯式干預。術后2h即佩戴腰圍離床活動;術后當天即開展雙下肢肌肉、腰背肌等長收縮訓練,雙下肢屈伸練習及主被動直腿抬高訓練,10次/組,3組/d;術后第1天行足踝泵鍛煉及股四頭肌等長練習;術后第2~7天強化訓練。術后2~12周進行腰背肌靜力收縮,10次/組,2~5組/d。腹肌鍛煉為術后l周,維持10 s肷,10次/組,3~5紐/d。出院后交由醫療康復組的社區醫師或鄉鎮醫師及村醫進行社區或家庭康復訓練指導,3個月內正確進行日常活動,并繼續腰背肌靜力收縮和腰背肌鍛煉,3個月后重回腰腿痛超市,進行康復訓練效果評價,個體化制定相應健身操。對照組采用常規康復方法。兩組患者術后均進行連續6個月的康復訓練。

觀察指標及療效判定標準:①采用Oswstry功能障礙指數(ODD評價兩組康復干預前及干預后3個月腰椎功能恢復情況,分值越高,提示腰椎功能障礙程度越嚴重。②采用流式細胞儀測定兩組患者康復訓練干預前后血小板a-顆粒膜蛋白140(GMP-140)等血小板活化功能指標水平和血小板計數(PLT)、血小板分布寬度(PDW)、血小板壓積(PCT)及平均血小板體積(MPV)等血小板參數水平。

統計學方法:使用SPSS 20.0軟件對研究數據進行統計學分析,計量資料以(x±s)表示,組內康復干預前后比較采用配對t檢驗,兩組間比較采用獨立t檢驗,以P< 0.05為差異有統計學意義。

結果

兩組患者康復干預前后3個月ODI指數比較:康復干預后3個月兩組ODI指數顯著降低,且試驗組顯著低予對照組,差異有統計學意義(P<0.01),見表1。 兩組患者干預前后血小板參數指標水平比較:康復干預后試驗組GMP-140、PLT、PDW、PCT、MPV較干預前顯著降低(P< 0.05或P< 0.01),且顯著低于對照組(P< 0.05或P< 0.01),對照組GMP-140較干預前顯著降低(P<0.05),其余指標干預前后比較,差異無統計學意義(P>0.05)。

討論

椎間盤突出常因神經根周圍無菌性炎癥及神經根局部水腫,而致機體出現局部微循環障礙,同時術后疼痛與交感神經興奮度增強會反射性引發機體血液流變學特性改變。正常狀態下,椎間盤是與機體內循環隔絕的一種無血管組織,其營養供給有賴于軟骨終板與纖維環周圍血管的滲透作用,所以椎間盤功能情況與血液流變學變化密切相關。有學者指出,椎間盤突出后機體存在局部缺血一再灌注,同時神經根受到刺激使血液流變學改變,血管壁受損,血流剪切應力異常變化,進而致凝血功能增強并激活血小板。而CMP-140作為監測血小板活化的特異性標志物,其在生理靜息狀態下,在血小板的表面分布很少,而當機體受刺激時,會致CMP-140水平異常升高。本研究結果說明試驗組經個性化綜合康復訓練后,機體血液流變學得到有效改善,進而有效調節血小板活化功能。同時說明術后采用個性化綜合康復訓練可有效對椎間盤進行減壓、松解,同時可刺激血管內皮細胞釋放較多NO,緩解血小板凝聚狀態,降低血小板活性,進一步降低PLT、PDW、PCT、MPV等血小板參數水平。