柴可夫斯基鋼琴作品《十月——秋之歌》音樂(lè)特點(diǎn)分析

李旭穎 于青

摘 要:柴可夫斯基是19世紀(jì)浪漫主義時(shí)期俄羅斯的杰出代表,他的作品充分展現(xiàn)了對(duì)俄羅斯自然風(fēng)光的熱愛(ài),以及整個(gè)俄羅斯人民的生活特征。本文對(duì)柴可夫斯基作品的音樂(lè)特點(diǎn)進(jìn)行分析研究,展現(xiàn)作品的藝術(shù)價(jià)值。

關(guān)鍵詞:柴可夫斯基;《四季》;和聲;曲式結(jié)構(gòu);旋律

1 生平與創(chuàng)作

柴可夫斯基(1840年5月7日—1893年11月6日),全名為彼得·伊里奇·柴可夫斯基(Peter Ilyich Tchaikovsky),是俄羅斯民族樂(lè)派中最杰出的作曲家之一,也是19世紀(jì)浪漫主義音樂(lè)著名的作曲家、鋼琴家,被譽(yù)為偉大的“俄羅斯音樂(lè)大師”。柴可夫斯基的作品旋律優(yōu)美、情感豐富、創(chuàng)作領(lǐng)域?qū)拸V,其中鋼琴套曲《四季》是作曲家眾多音樂(lè)作品中較杰出的一部鋼琴小品曲集,通過(guò)對(duì)俄羅斯1年12個(gè)月的刻畫,向人們展示了俄羅斯的自然風(fēng)光。

2 《十月——秋之歌》簡(jiǎn)析

2.1 創(chuàng)作背景

本文選取了《四季》當(dāng)中的第十首作品進(jìn)行分析研究,鋼琴組曲《四季》又名《十二月》,1875年,圣彼得堡雜志《小說(shuō)家》的編者尼古拉·馬特費(fèi)耶維奇·貝納德從俄國(guó)的詩(shī)中選出12首適合于1876年1月至12月的各個(gè)月份的詩(shī),按月在刊物上登出。同時(shí),他請(qǐng)柴可夫斯基每月為該雜志寫一首能表現(xiàn)這個(gè)月份性格的鋼琴曲。[1]《四季》由12個(gè)附有標(biāo)題的小曲組成,《十月——秋之歌》是《四季》中的第十首作品,柴可夫斯基依據(jù)阿·托爾斯泰的詩(shī),描繪了秋日的景色以及凄涼的深秋風(fēng)情,樂(lè)曲充滿了感傷的情緒,表達(dá)了人們對(duì)生命的感傷、珍愛(ài)等情感。

2.2 創(chuàng)作特征

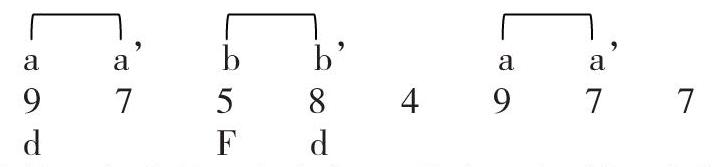

(1)曲式結(jié)構(gòu)。《十月——秋之歌》為單三部曲式,具體包括呈示段、中段、補(bǔ)充、再現(xiàn)段、尾聲,主要結(jié)構(gòu)為:

樂(lè)曲第一部分共16個(gè)小節(jié),可分為兩個(gè)樂(lè)句,為非方整型樂(lè)段,主題樂(lè)思開(kāi)門見(jiàn)山,一出現(xiàn)仿佛就包含著孤獨(dú)的情緒,第二樂(lè)句沿用前一樂(lè)句的材料,是變化再現(xiàn)部分,一連串的三連音將人們的情緒帶動(dòng)起來(lái),也隨之引出中段。

樂(lè)曲的第二部分屬于引申型中段,共17小節(jié),結(jié)構(gòu)與呈示段不同,比較瑣碎,b樂(lè)句可以分成2+2+1的結(jié)構(gòu),b樂(lè)句可分成兩句來(lái)看,后四小節(jié)是對(duì)前四小節(jié)的重復(fù),加強(qiáng)了主題樂(lè)思,接下來(lái)是四個(gè)小節(jié)的補(bǔ)充,為第三部分做鋪墊。

再現(xiàn)段共有16小節(jié),是對(duì)呈示段的完全再現(xiàn)。

尾聲部分有七小節(jié),從pp開(kāi)始,在漸弱、漸慢中發(fā)展到pppp結(jié)束,旋律也漸漸消失,猶如一片片枯黃的落葉在風(fēng)中飄蕩。

(2)旋律。作品主題旋律由切分音展開(kāi),緊接著是四個(gè)八分音符的跳進(jìn)音,隨后旋律的二度下行使人置于淡淡的憂傷之中。第五小節(jié)的三連音式的音階上行給整體節(jié)奏帶來(lái)一種“失重感”,隨后出現(xiàn)下行的三連音的旋律,使情緒逐漸緩和,將心中的痛楚和悲涼刻畫得惟妙惟肖。樂(lè)曲今入a句,旋律多為二度級(jí)進(jìn),對(duì)位化和聲織體表現(xiàn)出一絲開(kāi)朗,與a樂(lè)句形成對(duì)比。

中段進(jìn)入F大調(diào),主題動(dòng)機(jī)在各聲部交替出現(xiàn),b樂(lè)句情緒逐漸激動(dòng),旋律在高聲部表現(xiàn),第21小節(jié)的第四拍落在了d小調(diào)的分解和弦上,情緒可以說(shuō)是達(dá)到了頂點(diǎn)。b'樂(lè)段下行的三連音的旋律線條使音樂(lè)情緒更加傷感。第30小節(jié)至第33小節(jié)是一個(gè)補(bǔ)充部分,是中段的結(jié)尾,三連音的欲斷又連的效果帶有悲傷的色彩,并由此引出更加悲涼的第三段。

再現(xiàn)部共23小節(jié),主題在高聲部再現(xiàn),雖然音樂(lè)語(yǔ)匯與呈示部相同,但要注意這是高潮后的平靜,在演奏過(guò)程中要與呈示部做出音樂(lè)表現(xiàn)上的差別。尾聲部分仍然大量使用三連音,左手使用柱式和弦輕柔地襯托旋律,在漸弱漸慢中,旋律漸漸消失。

(3)和聲調(diào)性。以d小調(diào)展開(kāi),調(diào)性明確,和聲色彩濃厚,后經(jīng)終止式四六—屬七—主,完滿終止于主調(diào),進(jìn)入第二樂(lè)句,旋律從主調(diào)出發(fā),和聲更加豐富,隨后主屬交替進(jìn)行,最后完滿終止結(jié)束了呈示部。

中段以F大調(diào)展開(kāi),以V開(kāi)始,多采用主調(diào)的屬功能和聲圈,然后回到I級(jí)上,推動(dòng)樂(lè)曲的發(fā)展,從第25小節(jié),樂(lè)曲回到了d小調(diào)。中段是一個(gè)展開(kāi)性樂(lè)段,沒(méi)有明確的終止式,補(bǔ)充部分結(jié)束在一個(gè)不穩(wěn)定音上,對(duì)再現(xiàn)段起到了必要的鋪墊作用。再現(xiàn)部分與呈示段沒(méi)有太多的變化,所以不再贅述。

(4)織體與內(nèi)涵。《十月——秋之歌》伴奏聲部采用四分音符與柱式和弦相結(jié)合的手法,烘托出樂(lè)曲哀婉凄涼的氣氛,當(dāng)旋律進(jìn)一步發(fā)展時(shí),加進(jìn)了中聲部,與高音聲部呼應(yīng),尾聲部分運(yùn)用柱式和弦輕柔的彈奏結(jié)束了全曲,使樂(lè)曲完整。

3 結(jié)語(yǔ)

通過(guò)對(duì)樂(lè)曲的音樂(lè)本體分析,展現(xiàn)出作曲家獨(dú)特的音樂(lè)特點(diǎn),從曲式結(jié)構(gòu)上使用單三部曲式。旋律帶有悲傷色彩,和聲使用傳統(tǒng)的功能和聲,明確的終止式。伴奏織體多采用分解和弦與柱式和弦相結(jié)合的方法,推進(jìn)旋律的平穩(wěn)進(jìn)行。從中使我們更深入地了解到柴可夫斯基的音樂(lè)創(chuàng)作手法。

參考文獻(xiàn):

[1] 李響,劉昕.藝術(shù)之約·柴可夫斯基[M].太原:山西教育出版社,2015.

[2] 許鐘榮.浪漫派的先驅(qū):浪漫派樂(lè)曲賞析[M].石家莊:河北教育出版社,2004.

[3] 桑桐.和聲學(xué)教程[M].上海音樂(lè)出版社,2001.

[4] 蔡良玉.西方音樂(lè)文化[M].北京:人民音樂(lè)出版社,1999.

[5] 吳寧.柴可夫斯基鋼琴套曲《四季》研究[D].山東師范大學(xué),2000.

[6] 錢仁康.音樂(lè)的內(nèi)容與形式[J].音樂(lè)研究,1983.

[7] 張?jiān)?詩(shī)·情·境——論音樂(lè)歷史中“四季”題材兩種體裁的表達(dá)[D].安徽大學(xué),2017.

[8] 張瑩瑩.柴可夫斯基鋼琴套曲《四季》和聲技法研究[J].藝術(shù)研究,2013.

[9] 田園.柴可夫斯基傷感主義音樂(lè)根源淺析[J].中國(guó)音樂(lè)學(xué),1996.

作者簡(jiǎn)介:李旭穎(1994—),女,內(nèi)蒙古錫林浩特人,青島大學(xué)音樂(lè)學(xué)院2018級(jí)碩士研究生在讀,研究方向:西方音樂(lè)史。

通訊作者:于青(1963—),女,山東青島人,博士,教授,研究方向:音樂(lè)學(xué)。