強迫癥與伴強迫癥狀精神分裂癥的臨床研究

龔瑩瑩

摘要 目的:探討強迫癥與伴強迫癥狀精神分裂癥的臨床特征。方法:將60例強迫癥患者設為觀察組,將60例伴強迫癥狀精神分裂癥患者設為對照組。對兩組患者進行問卷調查及耶魯一布朗強迫量表(DY-BOCS)評定。結果:觀察組強迫行為率明顯高于對照組(P<0.05),但強迫思維率低于對照組(P<0.05)。強迫思維方面對照組患者功能妨礙、控制效果、痛苦及總分均低于觀察組(P<0.05);強迫行為方面對照組功能妨礙、痛苦都顯著低于觀察組(P<0.05),抵抗明顯高于觀察組(P<0.05)。結論:伴強迫癥狀精神分裂癥患者臨床表現更傾向于強迫思維,而強迫癥患者抑郁、焦慮、痛苦、強迫體驗等癥狀較為明顯。

關鍵詞 強迫癥;伴強迫癥狀精神分裂癥;臨床研究

強迫癥與伴強迫癥狀精神分裂癥都是臨床較為常見且難治愈的兩種精神疾病。強迫癥屬于焦慮障礙的一種類型,臨床表現以強迫思維及強迫行為為主,但精神分裂癥患者服用抗精神藥物后也可出現該臨床癥狀,這無疑加大了臨床診斷及治療的難度。近些年,精神疾病患病率呈逐漸遞增趨勢,而且臨床表現也越來越復雜,特別在患者患病初期,臨床癥狀較為多變,而且具有不典型化及輕性化等特點,辨別強迫癥與伴強迫癥狀精神分裂癥就更加閑難,容易出現誤診現象。因此,探討強迫癥與伴強迫癥狀精神分裂癥的臨床特征具有非常重要的現實意義。

資料與方法

2013年5月-2016年5月收治精神疾病患者120例,將其中60例強迫癥患者設為觀察組,將60伴強迫癥狀精神分裂癥患者設為對照組。觀察組男32例,女28例;年齡25 - 60歲,平均(26.89±2.34)歲。對照組男29例,女31例;年齡24 - 59歲,平均(26.23±2.44)歲。兩組性別、年齡等一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05)。

納入標準:①符合《國際疾病與相關健康問題統計分類》中強迫癥與伴強迫癥狀精神分裂癥的診斷標準。②所有患者病程均>1年,且都出現過不同程度的強迫癥癥狀。③所有患者均遵循自愿原則接受本次研究。④排除并發其他精神病患者。

調查方法:采用本院自編的問卷調查表對兩組患者進行下述問卷調查。①患者基礎資料:即年齡、文化程度、性別、職業、文化程度等。②患者性格特點:性格特點主要圍繞分裂樣及強迫癥的人格特點,如敏感、怕羞、孤僻、喜歡幻想、小心謹慎、追求完美及注重細節等。③患者疾病史:仔細詢問患者及其家屬,了解患者有無強迫癥及精神分裂癥等精神疾病家庭史。④患者病情情況:詢問患者第1次發病是什么時候?當時有哪些癥狀?進行過哪些治療?服用過哪些藥物?

治療方法:①觀察組:觀察組26例患者采用氯丙咪嗪進行治療,200 mg/d;18例患者采用帕羅西進行治療,40 mg/d;16例患者給予舍曲林進行治療,100 mg/d。②對照組在服用常規抗精神病治療的基礎上,同樣采取氯丙咪嗪、帕羅西及舍曲林進行治療,用法用量與對觀察組一致。其中使用氯丙咪嗪28例,帕羅西19例,舍曲林13例。兩組均治療60 d。

觀察指標:觀察并對比兩組患者的治療效果,并將調查結果納入耶魯一布朗強迫量表(DY-B()CS)進行評定,每項按0-4分進行評定。0分代表無,1分為輕度,2分為中度,3分為較重,4分為極重。同時,對比兩組患者的生活質量、滿意度及疾病認知度等方面的異同。

統計學方法:本研究中的所有數據均應用SPSS 19.0統計學軟件進行數據分析,計數資料用率表示,行x2檢驗;計量資料以(x±s)表示,行t檢驗;P<0.05為差異有統計學意義。

結果

兩組基礎資料對比:對照組中農民及無業者居多,高中以下學歷者較多,性格較為孤僻;觀察組中以無業、待業及學生居多,高中、大學本科以上學歷者較多,性格以追求完美、小心謹慎及注意細節等為主。

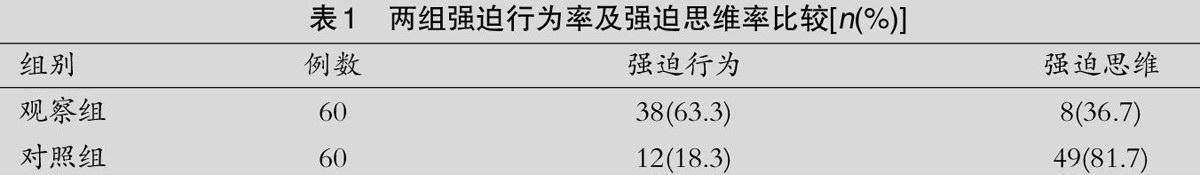

兩組強迫行為率及強迫思維率對比:觀察組強迫行為率63.3%,明顯高于對照組的18.3%,差異有統計學意義(P<0.05);觀察組強迫思維率36.7%,明顯低于對照組的81.7%,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

兩組DY-BOCS評分比較:觀察組DY-BOCS評分(21.96±2.78)分,對照組DY-BOCS評分(16.23±2.45)分,差異有統計學意義fP<0.05);強迫思維方面對照組患者功能妨礙、控制效果、痛苦及總分均低于觀察組(P<0.05);強迫行為方面對照組功能妨礙、痛苦都顯著低于觀察組(P<0.05),抵抗明顯高于觀察組fP<0.05)。

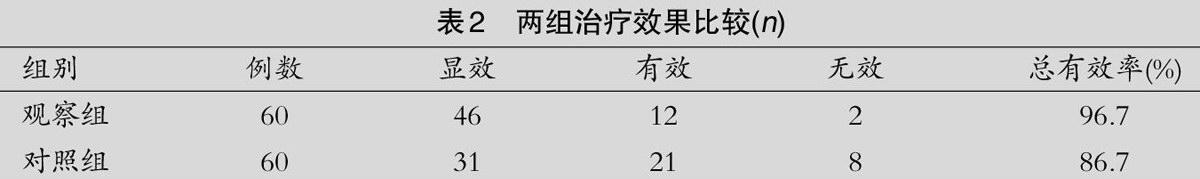

兩組治療效果比較:觀察組治療總有效率96.7%,對照組治療總有效率86.7%,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

討論

雖然強迫癥與伴強迫癥狀精神分裂癥的臨床癥狀較為相似,通常難以辨別,易誤診。但是,通過此次研究發現二者的臨床表現其實并不同,伴強迫癥狀的精神分裂癥更傾向于強迫思維,例如患者常有對立思維及產生強迫性懷疑等,而強迫癥以強迫行為與強迫思維為主。此次研究中,觀察組強迫行為率63.3%,明顯高于對照組的18.3%,差異有統計學意義fP<0.05);觀察組強迫思維率36.7%,明顯低于對照組的81.7%,差異有統計學意義fP<0.05)。這一研究結果與馬世發等對強迫癥與伴強迫癥狀精神分裂癥的臨床研究中的結果一致。

伴強迫癥狀精神分裂癥是否需要給予抗強迫藥物進行治療的爭議仍較大。本次研究中對兩組患者均給予氯丙咪嗪、帕羅西及舍曲林進行治療,總有效率分別為96.7%與86.7%,兩組治療都達到了一定的效果。通過此次研究筆者認為,伴強迫癥狀精神分裂癥患者應盡量使用不會引起強迫癥的抗精神病藥物進行治療,而且可適當增加抗強迫癥藥物。另外,研究還發現伴強迫癥狀精神分裂癥患者中農民及無業者居多,高中以下學歷者較多,性格較為孤僻;強迫癥患者中以無業、待業及學生居多,高中、大學本科以上學歷者較多,性格以追求完美、小心謹慎及注意細節等為主。

綜上所述,伴強迫癥狀精神分裂癥患者臨床表現更傾向于強迫思維,而強迫癥患者抑郁、焦慮、痛苦、強迫體驗等癥狀較為明顯,因此應仔細鑒別。

參考文獻

[1] 馬世發,李亞軍.強迫癥與伴強迫癥狀精神分裂癥的臨床研究[J].當代醫學,2015,11(33):52-53.

[2]陸曄.伴強迫癥狀的精神分裂癥臨床特征對照研究[J].醫藥前沿,2015.5(28): 102-103.

[3]郭艷紅,孫祥虹.曾波濤.韓海斌伴強迫癥狀精神分裂癥的研究現狀[J].國際精神病學雜志,2015,11(5):99.