計算教學實踐中的問題與解決策略

馮水如

【摘要】本文從計算教學的現狀入手,從技能和知識、心理與習慣兩個方面分析當前計算能力培養過程中學生和老師分別存在的問題,有針對性地提出解決這一問題的方法,提高小學生的數學計算能力和綜合素質。

【關鍵詞】小學數學 計算能力 思維能力

【中圖分類號】G 【文獻標識碼】A

【文章編號】0450-9889(2018)01A-0043-03

計算能力作為學習數學知識的基礎,涉及數學問題解決、現象探究、規律總結乃至定理發現。計算能力具體是指“運用已有的數的基礎知識順利完成某種計算的智力活動”,但計算又不僅局限于智力活動,它同時蘊含了數學的方法、理念與意識,是數學素養的最基本體現。隨著新課程改革的不斷深入,我們的計算教學整體上已經走出了“難、偏、怪”的怪圈,學生的計算能力和數學思維得到了進一步提高,但仍有部分學生的計算能力有待提高。為此,筆者結合多年教學經驗,提出提高小學生計算能力的策略與方法。

一、問題界定

(一)技能和知識

1.教師層面:對新課標理解不透徹,教學進入誤區

(1)忽視基本計算能力的引導

基本計算能力主要指的是口算和估算,口算是筆算的基礎。在教學過程中,多數老師往往直接布置任務,沒有注意在口算方面給予學生充分引導,大部分都是在課本中明確要求時才做,其余的題目多是讓學生“自己算”。自主學習雖然是改革的方向,但如果學生在基本的口算原理如“20以內加減法”和“乘法口訣”都模糊不清的情況下,自然無法在筆算能力的提高上有突破。雖然估算在實際生活中運用較為廣泛,但是由于估算在考試中占的比重較小,所以很容易被教師忽略,導致學生也對估算產生輕視的心理,阻礙了計算能力的提高。同時,很多教師不會將其與現實相結合,簡單地認為估算就是求近似值。

(2)教學技巧與問題解決的矛盾

新課改以來,教師大都鼓勵學生創新思考,提供算法多樣化的思路,此舉豐富了課堂教學,學生的思維和視野也得以開闊,但學生的計算能力依然沒有獲得大幅度提高,原因就在于學生多選擇相信自己的算法,對于同伴的算法不認同,盡管老師提供了很多算法,但學生接受的也僅僅是最開始想接受的那種。有的教師在教學過程中會想方設法地設置情境,但當教師讓學生提出問題時,往往由于問題情境的開放,學生常常游離在情境之外,要探討的問題遲遲無法引入,影響計算目標的達成。同時因為教學時間有限,大部分時間都花在了描述題目而非計算上。

2.學生層面:技能缺乏,知識掌握不牢

(1)基礎計算能力不足

基礎知識是技能形成的基礎。小學數學最基本的計算知識就是乘法口訣、分數小數換算等,如果連這些基礎知識都沒有系統掌握,就會出現“3×9=28”和“5+8=12”等錯誤。數學知識環環相扣,缺了任何一點,都會影響更高層次的學習。

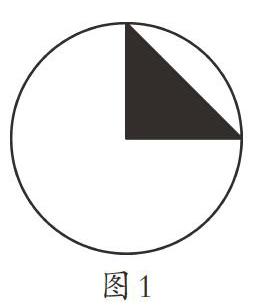

(2)解題思路和策略較差

在教學過程中,部分學生盡管掌握了知識,但是卻無法將零散的知識融會貫通。如圖1,直角三角形(陰影部分)的面積是5平方厘米,圓的面積是( )平方厘米?此題是等腰三角形與圓的巧妙結合,學生不僅要熟知二者特性,還要將二者融合起來。計算結果顯示,大多數學生無法解決這一問題。

(二)心理與習慣

1.教師層面:追求簡單直接的教育思路

其一,只注重學生的計算結果。在應試教育的指揮棒下,分數成了第一導向,鮮有教師愿意花費大量的時間與學生一起探索數學知識的奧秘。可問題在于計算的真諦就在這看似復雜的運算過程中,只有帶著學生一起進步,他們才能看到運算順序和自己的不足,這樣才能更恰當地引導和鼓勵學生自主探究。其二,缺乏針對性的輔導分析。教師面臨的工作壓力較大,一個老師面對眾多學生,每一個學生都有自己的不足,有限的教學資源無法投放到個體化的輔導中。

2.學生層面:心理不健全,數學習慣差

首先,年幼造成的心理弱點。小學生有無法克服的心理弱點,如對事物的感知較為孤立,容易把“78”看成“87”,把“+”看成“÷”;又如“3×8”和“8+7”這兩個式子大多數學生口算就能算出其結果,但是“3×8+7”的結果,很多學生又會忘了進位加而得21,這是因為“在對學生貯存信息的過程中,貯存的信息消失或暫時中斷,易造成‘遺忘性差錯”。對那些瞬間記憶大的運算,往往會有所遺漏。其次,缺乏良好的計算習慣。除了心理因素,缺乏良好的學習習慣也是阻礙計算能力提高的一大攔路虎。學生在開始計算時往往不思考就動筆,做題的過程也不按照基本的做題順序,不規范書寫,加減法中的數位沒有按照格式對齊……最后,沒有形成固定的數學思維模式。小學生學習數學多是跟著老師的腳步走,在考試時沒有人引導,如果在平時又沒有遇到過類似的題目,就會喪失做題的信心。如用簡便方法計算2017×[20152016],在平時的練習中,學生接觸到的大多是(2016+1)×[20152016]這種形式,遇到新情況就無從下手,缺乏2017=2016+1的轉化意識。計算過程中,學生還容易受到思維定勢和強信息的干擾,如2017-2017÷8,有的學生直接就算出答案為0。

二、解決路徑

學生計算出錯,計算能力不高,有教師和學生兩個主體在知識與技能和心理與習慣上的原因,教師在分析時需要區分主體,但在提供解決思路時筆者決定充分發揮教師的引導作用。

(一)知識與技能是培養計算能力的核心

1.加強口算教學的基礎訓練

口算能力的培養絕非一蹴而就,教師必須持之以恒地訓練學生口算,如對低年級的學生,教師可以強制他們在課前五分鐘練習口算,高年級的學生則將口算和筆算相結合。首先要讓學生掌握常用數據,如25×4=100,125×8=1000,[12]=0.5(50%)等,在解決問題時便可以脫口而出。其次是指導學生靈活運用運算規律,比如34+34×99可利用乘法分配律轉化為34×(99+1)。第三,指導學生學會拆分式子并利用積的變化規律進行計算,如52×25=4×13×25=13×100。同時,教師也需要綜合利用開火車、搶答、找朋友等游戲的形式鼓勵學生計算。

2.鞏固算理算法的初始教育

教師應結合學生生活常識和數學知識,運用好教具、學具來幫助學生理解算理與算法,要鼓勵學生動腦、動手、動口,特別是讓學生把算理說清楚。例如,用圖形表示[25]×[13]的意義和計算結果,結果多數學生只能算出結果,但是對于算式的意義卻一無所知,原因就在于教師上課時沒有結合學生的形象思維通過畫圖著色的方式講清楚分數乘法的來源。又如在教學小數乘法時,教師應教會學生回顧以前所學知識,先按照整數乘法法則計算,再看因數中一共有幾位小數,就從積的右邊起數出幾位,點上小數點。此外,教師還要注意讓學生熟練掌握運算順序,經常設置陷阱引導學生糾正,諸如4.8-4.8×[14]=0、[513]×3÷[513]×3=1等錯誤要時常提醒,掌握“0”和“1”在計算中的特殊性也是提高計算速度的突破口。

3.重點培養學生的數學思維

在計算時,如果學生學會創造性地運用簡算、速算方法,將會極大地提升其學習創造性和主動性。首先可以和學生一起在較短的時間內,比較用其固有方法和簡算方法計算的效率差異,從而讓學生喜歡簡算;此外還要教會學生變乘為除,合理擴、縮、分拆重組等,如5[15]÷(3[34]÷[526])=[265]×[526]÷3[34]=[415],12.5+7.9×125=12.5×(1+79)=1000都是簡算的典型實例。其次,教師還應該鼓勵學生思考多樣化的解決方法,但是要學會“收”,在引導探究式思考方式后及時歸納和總結,比較各種方法的優缺點,避免學生陷入“自我意識”的怪圈。教師也應該創設情境,提供不確定的數據來激發學生的估算意識。估算一般多會用到湊整估算、運算規律估算等,教師要教會學生利用估算提高計算正確率的方法,如通過估算我們可以迅速地發現720+262-285=738,1235-305-408=558不符合運算規律,進而讓學生迅速訂正,提高計算準確率。

4.創新練習設計模式

教師在教學過程中要學會在讀懂教材的基礎上給予學生體系化教育,同時注重將課本上的練習進行合理改造。例如,針對課本中2.5×0.8=□的例題,教師可以將其改造成□×0.8=□的模式,鼓勵學生自主思考。教學過程中的重點、易錯點也要反復練習,如多位數加減中的連續進位、小數除法中商的小數點的確定等。對于易錯點,則需要提前“以錯糾正”,教師在正面講解的基礎上,提前進行正誤對比,有利于學生從反面加深對知識的理解,防止錯誤出現。在計算6-3[14]時列出6-3[14]=3[34],6-3[14]=2[34],6-3[14]=2[14]等答案,讓學生判斷對錯。教師要有前瞻意識,將易錯點和陷阱設置方式告知學生。此外,教師在設計練習題目時,也要有針對性和層次感,一般而言練習分為三類,一是基礎性練習,要求人人會做;二是提高性練習,對前一階段的練習有所變化,對錯題變式進行指點;三是開放性練習,鼓勵有想法的學生選做。這樣有梯度的練習安排,較好地滿足了學生計算能力個性化的需求。

(二)心理與習慣方面的努力是培養計算能力的輔助

1.將培養興趣貫穿教學始終

心理學家皮亞杰說:“所謂智力方面的工作都依賴于興趣。”興趣可以抑制學生的外在興奮,讓學生把學習當成是一種“內在需要”。教師要善于引導學生發現學習的趣味性,鼓勵學生積極探索知識的內在規律,創設寬松的做題環境,并結合小學生生理特征合理安排任務。教師可以通過游戲教學、競賽教學等方式寓教于樂;可以通過講授數學家的學習故事讓學生集中精力,如著名數學家高斯回答“1+2+3+…+99+100”的故事可以反復引導學生思考;還可以結合生活情境讓學生給家庭安排一道“營養晚餐”,自主設定商品價格,計算一共需要花多少錢。

2.找準問題癥結,促進學生端正學習態度

興趣的萌發只是提高計算能力的起點,沒有端正的態度,做題的興趣或許會演變為馬虎大意、草草了事。因此,教師還應該讓學生明白計算的重要意義,促使學生從“要我學”的思維轉變到“我要學”的需求。對于學生出現的問題,家長和老師不能全部將原因歸于“粗心”,而應樹立主動意識,充分重視計算的過程。對于不專注的學生,在其計算時應創造條件讓其免受干擾,采取“時間段、內容少、次數多、質量高”的方法,精準適度訓練。對于自尊心較強的學生,要鼓勵其算法多樣化,及時對其進行“你真棒”的外在評價。

3.引導學生養成正確的學習習慣

良好的習慣是彌補錯誤的重要手段。第一步是教會學生審題,思考解題方法,然后動筆計算。例如:工人修一條長400千米的鐵路,3天修了63千米,如果再修18天能修完這條鐵路嗎?很多學生如此列式:63÷3×18=378<400。但這道題的題眼在于“再”字,答案還應加上之前3天的工作量。教師針對此類題目,應設置迷惑性選項,幫助學生正確審題。

此外,教師還要督促學生規范書寫。教學時應提出明確的書寫要求,并起到帶頭作用,和學生一起做到字跡工整、格式對齊、卷面美觀,對于“6”和“0”、“1”和“7”等數字要保持高度敏感。讓學生用好草稿本,每一題都有對應編號、日期、規范書寫過程,由老師定期批閱、檢查。引導學生將錯題抄在錯題本上,然后在旁邊寫上正確的計算過程,每堂課上課前回顧前一堂課的易錯點,集中梳理訂正。

大部分學生的驗算能力較弱,原因是沒有體會到檢查的意義和不會檢查。教師除了引導學生重做一遍,還要根據題目的差異,教會學生其他檢驗方法:如可用縱橫檢查法,檢查符號、數字一一對應等;還要教會加減互逆,乘除互逆以及位數估測等。如[13-14]×12等混合運算,檢驗時,除了利用乘法的分配律,還可以按照從左到右先算小括號的運算順序來檢驗。

計算能力是學好數學的基礎,小學生數學計算能力的培養需要師生的聯動配合,從知識與技能、心理與習慣等方面尋求解決之策。我們相信,教師在分析小學生特有的心理特征,并成功引導學生持之以恒、靈活正確地訓練之后,大多數學生都能開闊思路、優化算法,最終發現學習的樂趣,增強計算能力,提高數學水平。

【參考文獻】

[1]楊慶余.小學數學課程與教學[M].高等教育出版社,2004(8)

[2]于妍.關于如何提高小學生計算能力的探究[D].遼寧師范大學,2015

[3]劉曉春.小學計算教學的新探索教育評論[J].教育評論,2006(4)

[4]梅芳.關于提高小學生計算能力的研究[D].湖南師范大學,2007(11)

[5]胡凌云.提高小學數學計算能力的對策[J].寧波教育學院學報,2016(2)

(責編 林 劍)