供給側(cè)改革背景下協(xié)同創(chuàng)新中心研究生培養(yǎng)模式構(gòu)建及問(wèn)題分析

楊松 郭登峰 薛冰 鐘璟 王文奎 王宇

摘 要: 依托江蘇省先進(jìn)催化與綠色制造協(xié)同創(chuàng)新中心,構(gòu)建校企、校校、校所、校地和國(guó)際化協(xié)同模式,培養(yǎng)應(yīng)用型、復(fù)合型、創(chuàng)新型人才。通過(guò)常州大學(xué)化工專業(yè)研究生培養(yǎng)的辦學(xué)實(shí)踐,探索供給側(cè)改革背景下人才培養(yǎng)模式。

關(guān)鍵詞: 供給側(cè)改革 協(xié)同創(chuàng)新 大數(shù)據(jù) 人才培養(yǎng)

一

在當(dāng)前高校主流評(píng)價(jià)以科研為主、人才培養(yǎng)效果短時(shí)期內(nèi)難以顯現(xiàn)的情況下,形成了高校及教師過(guò)于重視基礎(chǔ)科研,對(duì)人才培養(yǎng)投入不夠的局面,很大程度上加劇了高校學(xué)生學(xué)用不適的問(wèn)題[1]。一方面社會(huì)急需能夠滿足企業(yè)需求的研究生,另一方面學(xué)校科研院所培養(yǎng)的研究生“過(guò)溢”同社會(huì)所需人才培養(yǎng)脫節(jié),導(dǎo)致人才資源的供給不平衡必須對(duì)研究生教育供給側(cè)進(jìn)行結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)同創(chuàng)新中心作為高校、科研院所和創(chuàng)新型企業(yè)的聯(lián)合體,肩負(fù)著科技創(chuàng)新的任務(wù),人才培養(yǎng)也是主要任務(wù)之一,其人才培養(yǎng)模式不同于常規(guī)的高校人才培養(yǎng)模式,以企業(yè)需求為入口和企業(yè)接納吸收為出口形成有效的閉合回路。協(xié)同創(chuàng)新中心為載體的育人模式在一定程度上緩解了研究生教育供給緊張的問(wèn)題,其模式的成功可以在一定程度上進(jìn)行推廣和復(fù)制[2]。

國(guó)家在2016年進(jìn)行的第四輪學(xué)科評(píng)估更加關(guān)注人才培養(yǎng)質(zhì)量問(wèn)題。“人才培養(yǎng)質(zhì)量”是評(píng)價(jià)體系中的重要組成部分,構(gòu)建“培養(yǎng)過(guò)程質(zhì)量”“在校生質(zhì)量”“畢業(yè)生質(zhì)量”三維度人才培養(yǎng)質(zhì)量的評(píng)價(jià)模式。中心培養(yǎng)的學(xué)生和企業(yè)需求聯(lián)系相對(duì)緊密,更加符合研究生培養(yǎng)的供給側(cè)需求。此次評(píng)估首次加入了對(duì)用人單位的跟蹤調(diào)查,更加全面考察學(xué)生畢業(yè)后職業(yè)發(fā)展質(zhì)量[3]。通過(guò)用人單位的反饋信息評(píng)估研究生的培養(yǎng)質(zhì)量情況。目前學(xué)位點(diǎn)在國(guó)家第四輪評(píng)估中化工的綜合評(píng)價(jià)等級(jí)為B-,江蘇省內(nèi)評(píng)估的等級(jí)為良好。

對(duì)目前中心畢業(yè)的化工專業(yè)研究生(2014年—2017年畢業(yè))進(jìn)行調(diào)查問(wèn)卷,由于畢業(yè)生畢業(yè)時(shí)短,樣本數(shù)量較少、代表性不足,分析結(jié)論可能有些偏頗。隨著學(xué)校“十三五”研究生教育綜合改革的全面深化,化工專業(yè)研究生的培養(yǎng)方案和分類培養(yǎng)機(jī)制將繼續(xù)完善。通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查和數(shù)據(jù)采集得出的結(jié)論如下:

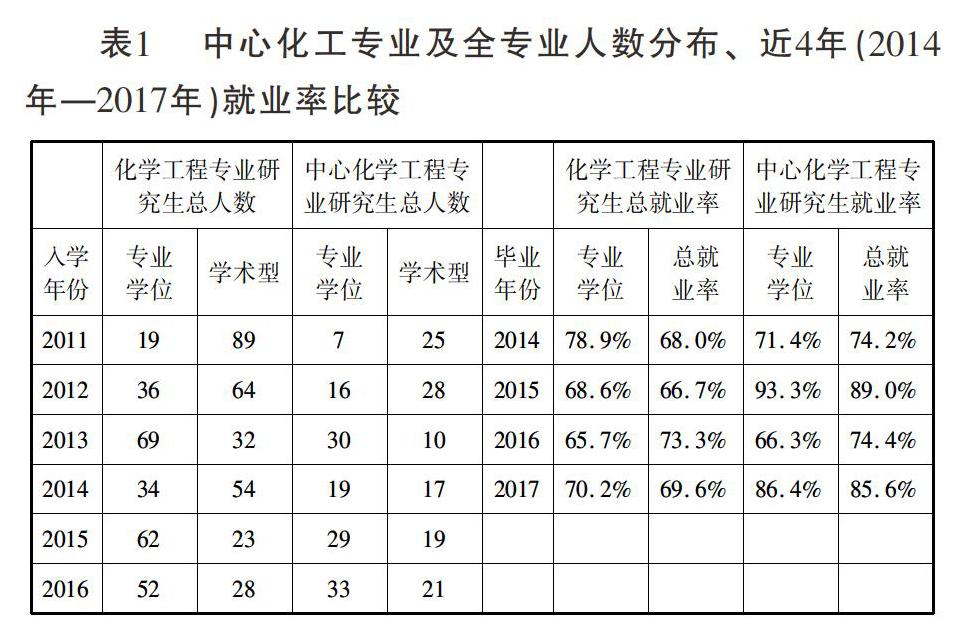

2014年畢業(yè)生,即中心培養(yǎng)的第一屆畢業(yè)生就業(yè)率和全體畢業(yè)生就業(yè)率相比并不占優(yōu)勢(shì),尤其專業(yè)學(xué)位還相對(duì)較低,主要原因是第一屆畢業(yè)的專業(yè)學(xué)位學(xué)生較少總計(jì)19人,其中中心僅9人,樣本數(shù)不足,不具有代表性。且中心成立初期,培養(yǎng)的政策在處于修訂和試運(yùn)行階段。

2015年畢業(yè)生,中心就業(yè)率和全體畢業(yè)生就業(yè)率相比明顯出現(xiàn)增長(zhǎng)優(yōu)勢(shì),尤其是中心培養(yǎng)的專業(yè)學(xué)位學(xué)生就業(yè)率突破到93.3%,和非中心專業(yè)學(xué)位畢業(yè)生相比優(yōu)勢(shì)明顯,主要是中心提供的實(shí)習(xí)實(shí)踐機(jī)會(huì)比較完善,其就業(yè)意識(shí)、觀念比較成熟,和一年后的離職率低的情況相吻合。非中心培養(yǎng)的專業(yè)學(xué)位研究生專業(yè)實(shí)踐不能得到較好的滿足,主要源于導(dǎo)師推薦和個(gè)人尋找專業(yè)實(shí)踐機(jī)會(huì)。

2016年畢業(yè)生,中心就業(yè)率與總就業(yè)率、中心專碩就業(yè)率與專碩總就業(yè)率基本持平,分析主要原因主要是中國(guó)經(jīng)濟(jì)和全球經(jīng)濟(jì)增速進(jìn)入一個(gè)平緩時(shí)期,就業(yè)不景氣,近幾年積累下來(lái),2016年的就業(yè)率出現(xiàn)了滑坡。其就業(yè)率和全校其他專業(yè)就業(yè)率一樣同往年相比出現(xiàn)下滑。同時(shí)江蘇省產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)改革,化工行業(yè)受到影響。這些都是造成2016年數(shù)據(jù)出現(xiàn)不規(guī)律性下滑的主要原因。2017年畢業(yè)生的就業(yè)率出現(xiàn)了小幅的回升,總的就業(yè)率同中心培養(yǎng)學(xué)生的一次就業(yè)率差距并不大,在15%左右,國(guó)家對(duì)產(chǎn)業(yè)重新布局后企業(yè)對(duì)于人才的需求在逐步回暖,但完全消化還需要一段時(shí)間。

中心成立時(shí)間僅有5年,畢業(yè)生僅有4屆,樣本數(shù)偏少,且受到宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響較大,數(shù)據(jù)沒有體現(xiàn)明顯的規(guī)律性,需要依托中心進(jìn)一步完善今后畢業(yè)生數(shù)據(jù)的收集。

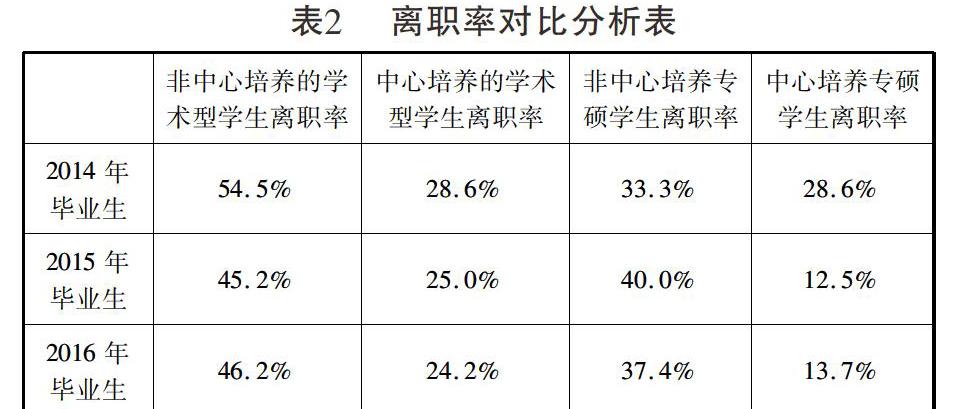

2014年中心運(yùn)行培養(yǎng)學(xué)生的第一年,中心培養(yǎng)的畢業(yè)生一年之后的跳槽率比非中心培養(yǎng)的畢業(yè)生要低,專業(yè)學(xué)位和學(xué)術(shù)相同;

2015、2016年畢業(yè)生,呈現(xiàn)同樣的趨勢(shì),中心的畢業(yè)生就業(yè)穩(wěn)定性強(qiáng),而且中心畢業(yè)的專業(yè)學(xué)位畢業(yè)生離職率僅為學(xué)術(shù)型畢業(yè)生的1/2;

專業(yè)學(xué)位學(xué)生培養(yǎng)過(guò)程中,中心可以提供更多的專業(yè)實(shí)習(xí)和實(shí)踐的機(jī)會(huì),實(shí)訓(xùn)基地更完善,而非中心的專業(yè)學(xué)位學(xué)生培養(yǎng)更多地依賴于指導(dǎo)老師提供的機(jī)會(huì),在系統(tǒng)性和制度性上得不到保證,所以非中心培養(yǎng)的專業(yè)學(xué)位研究生其就業(yè)穩(wěn)定性相對(duì)較差;

專業(yè)學(xué)位相對(duì)于學(xué)術(shù)型研究生就業(yè)觀更成熟,得益于其研究生期間的半年到一年的專業(yè)實(shí)踐。

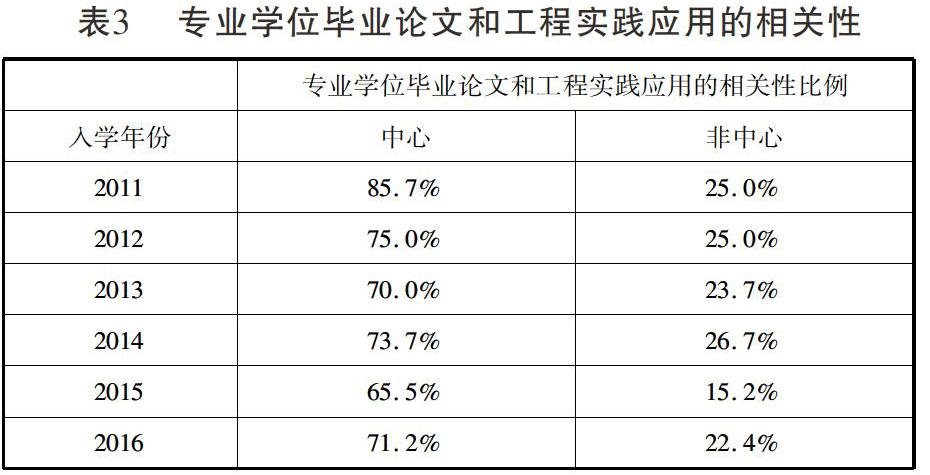

根據(jù)統(tǒng)計(jì)可以看到2011-2014級(jí)已經(jīng)畢業(yè)專業(yè)學(xué)位學(xué)生的畢業(yè)論文其工程實(shí)踐相關(guān)性比例,中心遠(yuǎn)高于非中心,中心維持在70%左右,而非中心僅為25%,2011級(jí)畢業(yè)生專碩中心人數(shù)為7人,人數(shù)較少相關(guān)性比例超過(guò)85%。說(shuō)明中心依托協(xié)同單位開展科學(xué)研究和學(xué)生培養(yǎng)上達(dá)成了高度一致,即絕大部分的學(xué)生是以科研項(xiàng)目制的形式開展畢業(yè)論文。非中心專業(yè)學(xué)位學(xué)生承擔(dān)企業(yè)課題的機(jī)會(huì)偏少,更多的是從事老師自己所安排的基礎(chǔ)科學(xué)研究,偏離了社會(huì)所需的實(shí)際應(yīng)用。

根據(jù)2015、2016級(jí)數(shù)據(jù)看,基本上延續(xù)了前四屆的情況,中心協(xié)同單位可以提供更貼近工程實(shí)踐的課題。

總體而言中心培養(yǎng)的研究生更加符合供給側(cè)改革的要求,更能貼近企業(yè)的需求和當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的要求,其體現(xiàn)在中心就業(yè)率高,離職率低。就業(yè)觀成熟,對(duì)于未來(lái)職業(yè)發(fā)展和職業(yè)規(guī)劃相對(duì)清晰。在用人企業(yè)的反饋上也可以看出,中心培養(yǎng)的研究生更好地融入到新的集體中。

二

目前研究生培養(yǎng)存在的問(wèn)題與建議如下:

1.研究生聯(lián)合培養(yǎng)的內(nèi)在動(dòng)力和創(chuàng)新深度不足

在聯(lián)合培養(yǎng)研究生過(guò)程中,雙方追求的目標(biāo)和價(jià)值不盡相同,科研院所或企業(yè)側(cè)重于經(jīng)濟(jì)效益,高校更側(cè)重人才培養(yǎng),兩者如達(dá)不到有機(jī)銜接就會(huì)產(chǎn)生矛盾,造成企業(yè)參與高校聯(lián)合培養(yǎng)研究生的內(nèi)在動(dòng)力不足。此外,企業(yè)追求“短平快”科研項(xiàng)目,造成聯(lián)合培養(yǎng)研究生的課題研究主要停留在合作開發(fā)和委托開發(fā)等較低層面,不愿花更多時(shí)間開展深入探索研究,使得研究生創(chuàng)新的深度和力度不夠。因此,聯(lián)合雙方必須以高水平項(xiàng)目為索引,形成緊密的協(xié)同創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟,以“創(chuàng)新人才培養(yǎng)”為合作切入點(diǎn)和利益匯合點(diǎn),協(xié)同打造聯(lián)合培養(yǎng)利益共同體,實(shí)現(xiàn)高校與科研機(jī)構(gòu)、企業(yè)的利益均衡,提高聯(lián)合培養(yǎng)研究生的質(zhì)量[4]。

2.企業(yè)導(dǎo)師評(píng)聘和考核評(píng)價(jià)機(jī)制待完善

目前高校企業(yè)導(dǎo)師評(píng)聘標(biāo)準(zhǔn)較高,既要對(duì)學(xué)位有要求,又要具有豐富的科研、生產(chǎn)、管理經(jīng)驗(yàn)和較突出的工作業(yè)績(jī)。許多產(chǎn)學(xué)研合作企業(yè)特別是民營(yíng)企業(yè)中的科研和技術(shù)骨干沒有副高職稱或博士學(xué)歷,事實(shí)上企業(yè)中符合條件的導(dǎo)師都承擔(dān)著比較繁重的科研或生產(chǎn)任務(wù),影響了其在指導(dǎo)研究生的精力和時(shí)間投入。在企業(yè)導(dǎo)師考核上,高校往往參照校內(nèi)導(dǎo)師標(biāo)準(zhǔn),沒有相應(yīng)的評(píng)價(jià)和獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制,造成企業(yè)人員申請(qǐng)企業(yè)導(dǎo)師的積極性不高,合作欲望不強(qiáng)。高校要轉(zhuǎn)變觀念,實(shí)施校內(nèi)導(dǎo)師和企業(yè)導(dǎo)師的分類考核,不以學(xué)術(shù)成就作為唯一評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),將人才培養(yǎng)、行業(yè)服務(wù)和區(qū)域貢獻(xiàn)等因素作為企業(yè)導(dǎo)師的重要評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),鼓勵(lì)企業(yè)導(dǎo)師參與研究生聯(lián)合培養(yǎng)工作,高校承認(rèn)其在聯(lián)合培養(yǎng)中的理論教學(xué)與專業(yè)指導(dǎo)工作量。

3.知識(shí)產(chǎn)權(quán)成果歸屬爭(zhēng)議時(shí)有發(fā)生

聯(lián)合培養(yǎng)研究生發(fā)表的學(xué)術(shù)成果或?qū)@匆?guī)定原則上應(yīng)歸屬高校。但是聯(lián)合培養(yǎng)單位和高校對(duì)于聯(lián)合培養(yǎng)研究生在科研創(chuàng)新中形成的研究成果和知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸屬有時(shí)會(huì)產(chǎn)生爭(zhēng)議和分歧。高校和企業(yè)在簽訂聯(lián)合培養(yǎng)協(xié)議,要充分考慮雙方的合作經(jīng)歷、科研聲譽(yù)、導(dǎo)師能力、合作意愿、信息溝通等因素,明確約定成果歸屬,協(xié)議生效后雙方要嚴(yán)格執(zhí)行,相互信任并及時(shí)溝通交流。研究生與培養(yǎng)單位也要簽訂誠(chéng)信承諾書,對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)負(fù)有保密義務(wù)[5]。

參考文獻(xiàn):

[1]李金龍,張淑林,裴旭.協(xié)同創(chuàng)新環(huán)境下的研究生聯(lián)合培養(yǎng)機(jī)制改革[J].學(xué)位與研究生教育,2014(9):30-34.

[2]沈健.持續(xù)提升江蘇高等教育綜合改革水平[J].江蘇高教,2016(1):5-7.

[3]孫躍東,王張琦,羅堯成.產(chǎn)學(xué)研協(xié)同聯(lián)合培養(yǎng)研究生的創(chuàng)新體系——上海理工大學(xué)“一校八院所”的改革實(shí)踐[J].學(xué)位與研究生教育,2013(8):29-33.

[4]胡翔勇,方子帆,張世梅,呂俊麗.地方高校研究生教育體系創(chuàng)新研究與實(shí)踐——以三峽大學(xué)為例[J].學(xué)位與研究生教育,2015(1):44-48.

[5]楊霄玉,于興華.產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合培養(yǎng)研究生模式對(duì)策研究[J].大學(xué)教育,2016(10):35-36.