精準扶貧下鄉(xiāng)村扶貧物質(zhì)資源供給溢出效應研究

王巍

[摘? 要]精準扶貧是新時期扶貧工作的重要方針。實際工作中存在的鄉(xiāng)村扶貧物質(zhì)資源的“超額供給”或“過度供給”會引發(fā)“負溢出效應”,不僅會降低扶貧物質(zhì)資源的使用效益和扶貧效能,而且會傷害鄉(xiāng)村傳統(tǒng)的文化生態(tài),扭曲鄉(xiāng)村傳統(tǒng)的人際紐帶。鄉(xiāng)村扶貧物質(zhì)資源供給負溢出本質(zhì)上是政府和鄉(xiāng)村信息不對稱、政府畸形扶貧觀和扭曲政績觀的產(chǎn)物。有效規(guī)避鄉(xiāng)村扶貧物質(zhì)資源供給負溢出效應關鍵是加強雙向交流、優(yōu)化供給方式,真正做到精準扶貧。

[關鍵詞]精準扶貧;供給;資源;溢出;鄉(xiāng)村

[中圖分類號]F320? [文獻標識碼]A? [文章編號]1672-2426(2018)03-0072-05

一、問題的提出

扶貧貴在“精準”,難在“精準”,“精準”是扶貧工作的價值核心和內(nèi)在要求。“要堅持因人因地施策,因貧困原因施策,因貧困類型施策,區(qū)別不同情況,做到對癥下藥、精準滴灌、靶向治療,不搞大水漫灌、走馬觀花、大而化之。”[1]自黨中央提出“精準扶貧”以來,學術界圍繞著“精準扶貧”展開了理論探討。大體上目前討論的重點在精準扶貧的“過程”層面,側(cè)重于“政治-過程”研究范式,即主要圍繞著“誰來扶”(扶貧主體)、“幫扶誰”(扶貧對象)、“扶什么”(扶貧內(nèi)容)、“怎么扶”(扶貧方式)維度展開。具體而言,在“誰來扶”(扶貧主體)問題上,學者認為應該將非政府主體也納入扶貧視閾,構建政府—市場—社會—社區(qū)—農(nóng)戶五位一體的貧困治理模式[2],運用社會資本理論構建政府、市場及社會多元協(xié)同扶貧機制[3];在“幫扶誰”(扶貧對象)問題上,學者聚焦構建科學的精準扶貧瞄準方法,實現(xiàn)貧困縣、貧困村、貧困戶的精準識別——以發(fā)展水平的數(shù)量指標為標尺,實現(xiàn)貧困縣的精準識別[4],以“指標打分貧困村分類法”和“二元檢索貧困村分類法”為手段實現(xiàn)貧困村的精準分類[5],以Logistic模型為技術支撐準確預測貧困家庭[6];在“扶什么”(扶貧內(nèi)容)問題上,學者認為扶貧應該內(nèi)含扶“智”與扶“志”,主張金融扶貧、產(chǎn)業(yè)扶貧與文化扶貧、教育扶貧協(xié)同推進,將“經(jīng)濟扶貧”與文化扶貧、教育扶貧相結合,構建以培育貧困地區(qū)農(nóng)村居民文化“自組織”能力建設為中心的“文化扶貧”新機制[7];在“怎么扶”(扶貧方式)問題上,學者認為應該完善體制機制,通過協(xié)商機制的建構優(yōu)化扶貧運作環(huán)境[8],構建農(nóng)民主體、政府主導的政府、市場、社會、農(nóng)民參與式扶貧機制[9],發(fā)揮政府政策設計和執(zhí)行監(jiān)督功能,建立扶貧動態(tài)管理機制和績效監(jiān)督考核機制[10],加大技術“供給”,運用大數(shù)據(jù)技術實現(xiàn)扶貧開發(fā)資源的高效整合,提高扶貧成效[11],強化技術“支撐”,依托“社會工作”的技術靶向功能提升精準扶貧實效性[12]。盡管目前學者基于“政治—過程”研究范式對“精準扶貧”進行了深入探討,但往往忽視“精準扶貧”的社會背景——鄉(xiāng)村社會文化結構。由于扶貧是在特定的“鄉(xiāng)村社會背景”中進行,扶貧過程無疑會受到“鄉(xiāng)村社會背景”的結構性影響,同時扶貧過程的行為“輸入”也會反作用于“鄉(xiāng)村社會背景”。因此,鄉(xiāng)村扶貧物質(zhì)資源的供給,尤其是資源的“超額”供給(包含相對超額供給和絕對超額供給)必然會對鄉(xiāng)村傳統(tǒng)的文化、社會、政治結構產(chǎn)生脈沖影響。本文試圖“解剖”政府向鄉(xiāng)村“輸入”扶貧物質(zhì)資源“過載”問題,探究其負效應和生成邏輯,尋找產(chǎn)生原因,提出有效對策,探索實現(xiàn)“精準扶貧”“精準脫貧”的方向和路徑,同時也為“政治-過程”研究范式和“政治-結構”研究范式搭建連接橋梁。

二、鄉(xiāng)村扶貧物質(zhì)資源供給負溢出效應的內(nèi)涵與生成機制

“溢出效應(Spillover Effect)”一詞源于經(jīng)濟學,是指一個組織在進行某項活動時,不僅會產(chǎn)生活動所預期的效果,而且會對組織之外的人或社會產(chǎn)生的影響。[13]溢出效應有正向和負向之分,如果行為主體的活動結果既達到了自身預期的目的,又帶來了周邊其他主體收益的增加,則為正溢出效應,反之,則為負溢出效應。在現(xiàn)今不少地方的扶貧工作中,由于一些地方政府部門缺少對貧困鄉(xiāng)村實際發(fā)展需求的理性分析和精確把握,盲目通過即時性的物質(zhì)“輸入”或“轉(zhuǎn)移”來快速“解決”貧困問題,表面上可以大幅度地提高貧困戶的生活水平,改變貧困落后面貌,但這種“輸入”模式是不可持續(xù)的,“輸入”效果也值得懷疑。過多的物質(zhì)資源“輸入”會強化貧困戶的“依賴心理”,促使“等、靠、要”思想進一步發(fā)酵,弱化自我發(fā)展的內(nèi)生動力,甚至導致越“扶”越貧,無法達到扶貧的預期目的。另外,高標準的扶貧供給也會形成不良的“逐利”導向,致使村民普遍陷入“理性算計”和“價值迷失”之中,加大鄉(xiāng)村價值整合和鄉(xiāng)村治理的難度,不利于鄉(xiāng)村社會福利的增長。因此,某些地方政府在鄉(xiāng)村扶貧過程中,過多的物質(zhì)資源輸入會產(chǎn)生外部負收益,降低扶貧效能,引起資源供給“負溢出效應”。

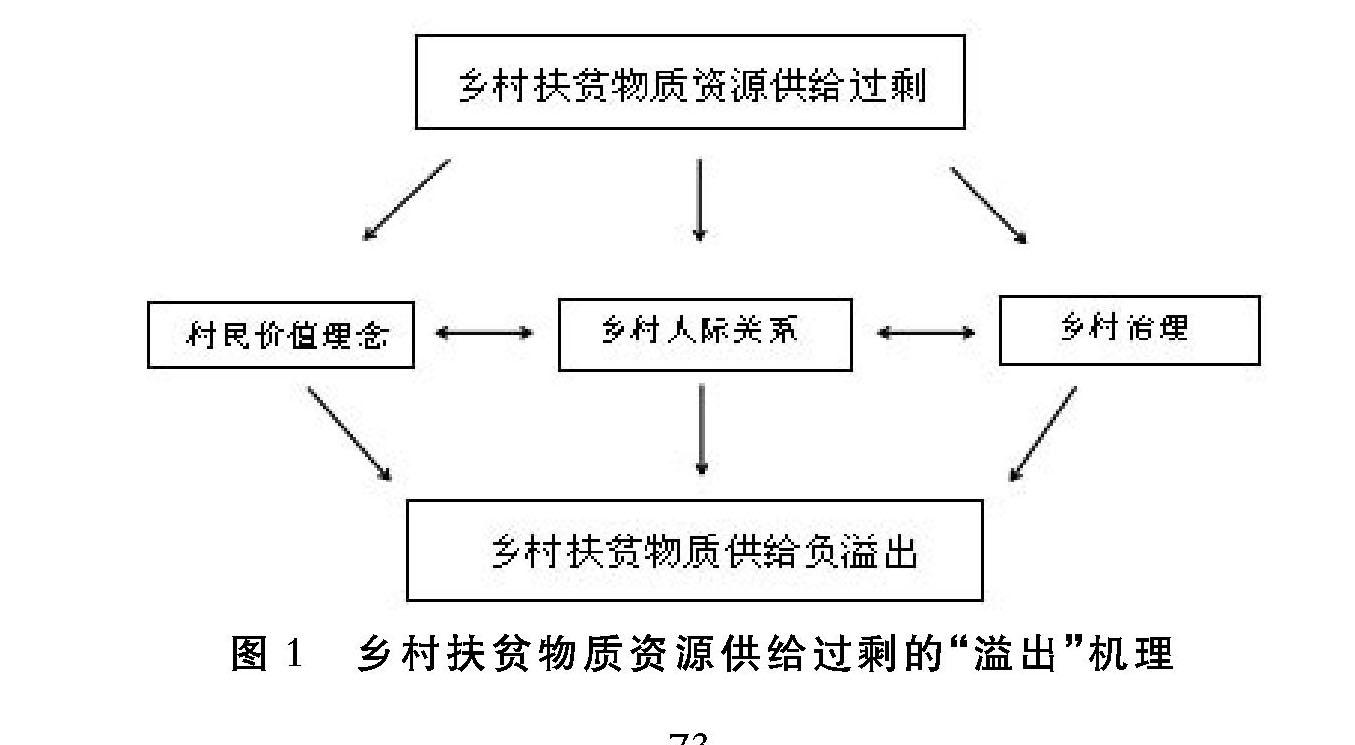

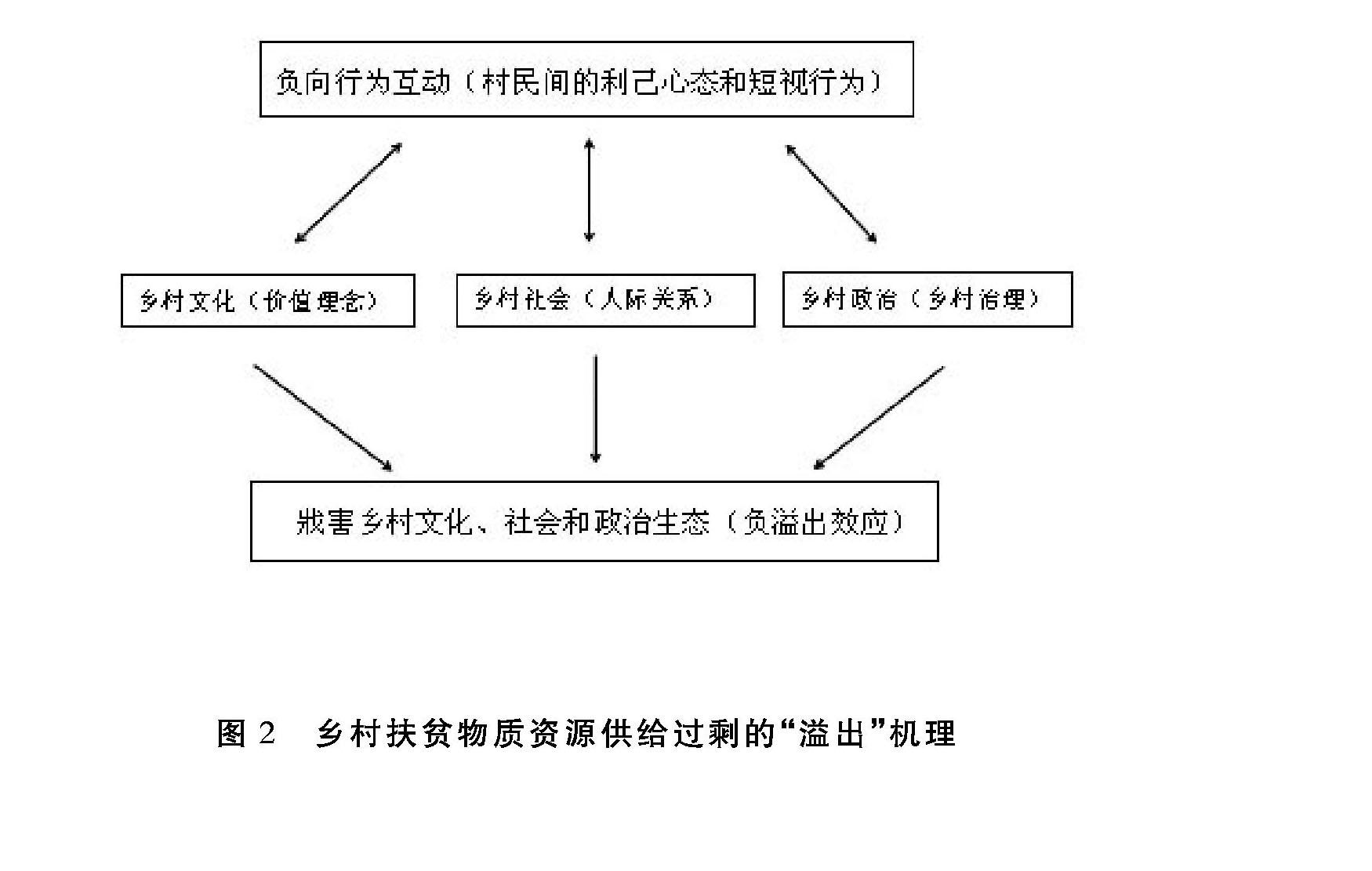

扶貧物質(zhì)資源供給的“溢出”機理通過“村民價值理念——鄉(xiāng)村人際關系——鄉(xiāng)村治理”鏈條傳導,并通過村民之間的負向互動得以強化。村民與鄉(xiāng)村文化、鄉(xiāng)村社會和鄉(xiāng)村政治此時形成(雙向)解構——建構關系,即村民間的“利己”心態(tài)和“短視”行為:一方面解構著傳統(tǒng)的鄉(xiāng)村文化、社會和政治結構;另一方面又建構著“全新”的(虛無化的)鄉(xiāng)村文化、(疏離化的)鄉(xiāng)村社會和(碎片化的)鄉(xiāng)村政治結構,并在此(話語)結構中重新確證自己的身份(原子個體)、利益(相對收益)和行為意義(機會謀利),其邏輯結果是既降低了扶貧物質(zhì)資源的使用效益和扶貧效能,又傷害了鄉(xiāng)村傳統(tǒng)的文化生態(tài),扭曲了鄉(xiāng)村傳統(tǒng)的人際紐帶。如圖1和圖2所示。

1.降低扶貧物質(zhì)資源的使用效益。全方位無差別的扶貧物質(zhì)資源“涌入”缺乏“精準性”,統(tǒng)籌不科學,供給種類單一化、資源同質(zhì)化、配置粗放化,致使扶貧資源分配不均衡(形成“精英俘獲”現(xiàn)實)、供給和需求不對接(形成扶貧供給側(cè)結構性矛盾),扶貧成本大幅度上升,扶貧邊際收益逐漸下滑,扶貧預期目的難以達成。扶貧目標偏移、扶貧資源“廉價化”、扶貧效益低下化成為必然結果。

2.導致村民價值理念的內(nèi)向化、虛無化。在扶貧資源“過度供給”的背景下,村民逐漸變得只關心自己的“私利”,關注于從扶貧中自己比其他村民多得還是少得(相對收益),對“公利”和“公益”漠不關心。自我關注的重點由外轉(zhuǎn)向內(nèi),關注的重心由公共事務轉(zhuǎn)向私人事務。自我的“私利”邊界無限擴張,被刺激的“物欲”開始擠占傳統(tǒng)的價值空間,膨脹起來的消費主義消解著主體性價值,“他們不知道人為什么活著,不知道應該如何看待和追求人生的價值”。[14]公共行動參與意愿低、政治冷漠、困惑迷茫、對未來缺乏穩(wěn)定的預期逐漸成為村民心理狀態(tài)的真實寫照。

3.加劇鄉(xiāng)村人際關系的理性化、疏離化。超額的扶貧物質(zhì)資源供給會強化村民“有利可圖”的投機心理,刺激村民對扶貧資源“占有”與“爭奪”,村民“等、靠、要”思想進一步發(fā)酵,短視的“機會謀利”行為成為“過度供給”背景下村民的理性選擇。“在資源不斷輸送的利益鏈條中,權力尋租者、地方富人與灰黑社會勢力、謀利型的機會主義農(nóng)民等幾個行動主體相賴相生,形成分利秩序。”[15]其行為結果無疑將肢解鄉(xiāng)村傳統(tǒng)的人情關系紐帶和人際關系網(wǎng)絡,血緣、地緣、榮譽和面子不再是人與人之間交往中的絕對價值標的,物質(zhì)利益開始成為絕對的、甚至是唯一的價值尺度,人際交往的即時性、唯利性特征凸顯,人際疏離感和不確定性大幅度增加。伴隨著扶貧物質(zhì)資源的不斷“涌入”,村民間的利益逐漸分化和重組,進一步加劇了鄉(xiāng)村內(nèi)部階層的分化與對立,導致了鄉(xiāng)村社會利益“共謀”和利益“沖突”的現(xiàn)實。

4.導致鄉(xiāng)村治理的高成本、碎片化。即時性的利益網(wǎng)絡開始取代傳統(tǒng)的鄉(xiāng)村價值網(wǎng)絡。“伴隨著傳統(tǒng)鄉(xiāng)村熟人社會行為邏輯的消解,鄉(xiāng)村治理的支配規(guī)則正在由傳統(tǒng)禮俗與規(guī)范向經(jīng)濟理性轉(zhuǎn)變,鄉(xiāng)村治理中各行動者之間的關系也正在由想象共同體轉(zhuǎn)變?yōu)槔婀餐w,最終導致鄉(xiāng)村治理的內(nèi)卷化。”[16]集體行動和公共事務的傳統(tǒng)基礎逐漸消解,村莊公共議程設置困難,關聯(lián)度降低(議程設置碎片化),民主協(xié)商、民主決策越來越因為彼此間的“派系”斗爭而止步不前(治理主體碎片化),民主化進程受阻,集體行動變得成本高企,鄉(xiāng)村治理權威時刻面臨著個體主義的嚴峻挑戰(zhàn)(治理對象碎片化)。

三、鄉(xiāng)村扶貧物質(zhì)資源供給負溢出效應產(chǎn)生的根源

“負溢出效應”是政府向鄉(xiāng)村輸入扶貧物質(zhì)資源“過載”或“過剩”的產(chǎn)物,政府的扶貧供給“過度”與扶貧定位“失準”、溝通交流欠缺、扶貧理念“錯位”、扶貧動機“偏移”不無關系。具體而言,政府和鄉(xiāng)村信息不對稱、政府畸形扶貧觀和扭曲政績觀是導致“負溢出”效應的現(xiàn)實根源。

1.政府職能轉(zhuǎn)變遲滯。黨的十八屆三中全會提出“必須切實轉(zhuǎn)變政府職能,深化行政體制改革”,“放管服”改革成為當前我國政府的“必修課”,作為扶貧一線的縣鄉(xiāng)政府在這一方面卻顯得有些滯后。扶貧管理部門對扶貧事務“大包大攬”,干預過多,導致主責不清,主業(yè)不明;幫扶部門精準識別、動態(tài)管理和跟蹤評估工作不細致,浮于表面,流于形式;駐村工作隊和幫扶責任人“官老爺”心態(tài)嚴重,服務理念和責任意識不強,難以真正“平視”貧困戶權利,“正視”貧困戶需求。“為民做主”替代“讓民做主”,“政府配菜”替代“百姓點菜”成為不少地方政府的扶貧工作“常態(tài)”,這是“大政府”理念固著和思維固化的結果,也是政府“權力強勢”和村民“權利貧困”的現(xiàn)實。

2.政府和鄉(xiāng)村信息不對稱。城鄉(xiāng)二元結構的長期存在以及“現(xiàn)代性”對鄉(xiāng)村主體性的沖擊,使鄉(xiāng)村逐漸被“邊緣化”,再加上鄉(xiāng)村又缺乏可靠、有效的利益表達機制,導致鄉(xiāng)村處于話語弱勢地位,普遍處于“失語”狀態(tài)。尤其是廣大貧困鄉(xiāng)村很難通過“自下而上”的合法渠道表情達意,政府科層體制又進一步削弱了基層表達之聲,鄉(xiāng)村到政府的信息傳遞渠道受阻。另外,政府到鄉(xiāng)村“自上而下”的市情調(diào)研、下訪體察工作又難以常態(tài)化,這一切都致使政府和鄉(xiāng)村信息交流不暢,信息不對稱”。

3.政府畸形的扶貧觀和扭曲的政績觀。現(xiàn)階段不少地方政府把扶貧簡單化為向貧困鄉(xiāng)村“輸入”物質(zhì)資源,認為只要“輸入”物質(zhì)資源越多,提供越充足的物質(zhì)保障就越能解決貧困問題,而越快解決貧困問題就越能“體現(xiàn)”自身政績。在這種錯位的扶貧觀和扭曲的政績觀作用下,某些地方政府開始向貧困鄉(xiāng)村大規(guī)模“轉(zhuǎn)移”或“輸入”物質(zhì)資源,物質(zhì)資源供給量甚至超過了貧困鄉(xiāng)村生存發(fā)展的實際需求,供給“過剩”、資源“過載”在不少貧困地區(qū)已經(jīng)成為“常態(tài)”,扶貧也因此異化為物質(zhì)資源的“供給競賽”,外化為扶貧指標的層層加碼。

四、解決鄉(xiāng)村扶貧物質(zhì)資源供給負溢出效應的對策

在現(xiàn)實語境下,鄉(xiāng)村扶貧物質(zhì)資源的供給應該講求方式方法,把握“度”與“效”,注重外部收益。加強雙向交流、優(yōu)化供給方式是解決目前某些地方鄉(xiāng)村扶貧物質(zhì)資源供給過剩問題的關鍵,也是克服供給負溢出效應的有效路徑。從本質(zhì)上說,強交流、優(yōu)供給的過程是推進扶貧供給側(cè)結構性改革的過程,也是實現(xiàn)扶貧物質(zhì)資源供給正溢出效應的過程。

1.推進“放管服”改革,轉(zhuǎn)變政府職能。地方政府應加快職能轉(zhuǎn)變步伐,推進“放管服”改革。簡政放權,將市場主體、社會組織納入扶貧視閾,充分“賦權”,注重激勵,加強引導,有效發(fā)揮市場主體和社會力量的幫扶作用,形成“政府+企業(yè)+社會組織”的協(xié)作幫扶機制,實現(xiàn)扶貧資源來源多樣化、扶貧供給主體多元化;加強管理,結合各職能部門“技術特征”建立“幫扶清單”,將職能部門的“技術優(yōu)勢”與幫扶對象的“差異需求”有機結合,提供差異化資源,促進“技術優(yōu)勢”轉(zhuǎn)化為“有效供給”,實現(xiàn)扶貧工作協(xié)同化、扶貧供給精細化、監(jiān)督管理常態(tài)化;優(yōu)化服務,通過教育培訓和民主評議制度建構基層幫扶工作人員的“為民”服務理念,激勵和懲戒并舉,軟性引導和硬性約束并用,強化“服務員”和“配送員”角色意識,尊重和保障貧困村民的主體地位。

2.調(diào)研下訪相結合,形成常態(tài)化、長效化的信息交流機制,加強信息雙向傳遞和有效溝通,打破“信息壁壘”,彌合“數(shù)字鴻溝”,削弱政府與鄉(xiāng)村間的信息不對稱。在政府調(diào)查了解鄉(xiāng)村現(xiàn)實發(fā)展之“需”、村民發(fā)展之“盼”的基礎上,由村民代表、專家學者和政府部門共同商議扶貧物質(zhì)供給種類和數(shù)量,共同確定扶貧供給之“度”,做到供給種類差異化、供給數(shù)額精確化,確保扶貧供給的“適度”和“高效”,實現(xiàn)資源配置的“精準”與“科學”。

3.革新扶貧理念,優(yōu)化供給方式。政府應自覺樹立“大扶貧”“內(nèi)涵式扶貧”理念,克制扶貧政績沖動,優(yōu)化扶貧資源配置,創(chuàng)新扶貧供給方式。政府可將扶貧資源“下沉”到村集體一級,由村集體協(xié)商討論、統(tǒng)籌配置,并形成相應制度和程序,使村民在民主協(xié)商、互助勞動和收益共享中培育自組織文化,加強正向行為互動,強化社會聯(lián)結,增加彼此信任,凝聚行為共識,轉(zhuǎn)變身份認同。讓村民能在共商共建共享中感受到“村莊集體身份”帶來的“好處”和“利益”,把村民的價值“基點”從“個人”轉(zhuǎn)向“村莊”,增強村莊認同感,提升村莊集體行動和動員能力,厚植村莊內(nèi)生發(fā)展動力,從而構建“村民——村莊”價值鏈條,打破“物質(zhì)供給——物質(zhì)需求——物質(zhì)供給”循環(huán),形成“物質(zhì)供給——價值生成”閉環(huán),推動鄉(xiāng)村價值整合和“生態(tài)”修復,實現(xiàn)扶貧物質(zhì)資源供給正溢出功能,提高扶貧外部收益。

鄉(xiāng)村扶貧工作是一項系統(tǒng)性工程,不能簡單“頭痛醫(yī)頭、腳痛醫(yī)腳”,不能簡單為“扶貧”而“扶貧”,應該有全局視閾和整體思維,應該將鄉(xiāng)村扶貧納入到新農(nóng)村建設和鄉(xiāng)村治理層面來統(tǒng)籌考慮、綜合謀劃,注重扶貧工作的系統(tǒng)性、協(xié)同性和聯(lián)動性,充分考量鄉(xiāng)村扶貧物質(zhì)資源供給的價值“生產(chǎn)”功能,謹防陷入“扶貧需求——扶貧供給——扶貧需求(擴張)——扶貧供給(增加)”的惡性循環(huán),落入越“扶”越貧的悖論陷阱。

參考文獻:

[1]習近平.對癥下藥精準滴灌靶向治療打贏脫貧攻堅戰(zhàn)[EB/OL].http //www.qstheory.cn/2015kshzt/2016-09/13/c_1119560297.htm.

[2]莊天慧,陳光燕,藍紅星.精準扶貧主體行為邏輯與作用機制研究[J].廣西民族研究,2015,(6):138-146.

[3]靳永翥,丁照攀.貧困地區(qū)多元協(xié)同扶貧機制構建及實現(xiàn)路徑研究——基于社會資本的理論視角[J].探索,2016,(6):78-86.

[4]劉林,付瑞.貧困地區(qū)瞄準精度評價與提高研究:以新疆地區(qū)為例[J].新疆農(nóng)墾經(jīng)濟,2013,(1):70-75.

[5]鄧維杰.貧困村分類與針對性扶貧開發(fā)[J].農(nóng)村經(jīng)濟,2013,(5):42-44.

[6]汪三貴,王姮,王萍萍.中國農(nóng)村貧困家庭的識別[J].農(nóng)業(yè)技術經(jīng)濟,2007,(1):20-31.

[7]邊曉紅,段小虎,王軍等.“文化扶貧”與農(nóng)村居民文化“自組織”能力建設[J].圖書館論壇,2016(2):1-6.

[8]吳曉燕,趙普兵.農(nóng)村精準扶貧中的協(xié)商:內(nèi)容與機制——基于四川省南部縣A村的觀察[J].社會主義研究,2015(6):102-110.

[9]王學權.“十三五”時期扶貧新模式:實施精準扶貧[J].經(jīng)濟研究參考,2016,(7):70-79.

[10]莫關輝,凌晨.政府職能轉(zhuǎn)變視角下的精準扶貧績效提升機制建構[J].理論導刊,2016,(8):17-20.

[11]莫關輝,張玉雪.大數(shù)據(jù)背景下的精準扶貧模式創(chuàng)新路徑——精準扶貧績效提升機制系列研究之十[J].理論與改革,2017,(1):119-124.

[12]侯利文.社會工作與精準扶貧:理念牽引、技術靶向與現(xiàn)實進路[J].學術論壇,2016,(11):105-110.

[13]馬歇爾.經(jīng)濟學原理[M].朱志泰、陳良壁譯.北京:商務印書館,1964:184.

[14]賀雪峰.新鄉(xiāng)土中國[M].北京:北京大學出版社,2013:78.

[15]陳鋒.分利秩序與基層治理內(nèi)卷化資源輸入背景下的鄉(xiāng)村治理邏輯[J].社會,2015,(3):95-120.

[16]吳娜.想象共同體與利益共同體鄉(xiāng)村治理的權力結構與內(nèi)卷化[J].商業(yè)時代,2013,(27):7-9.

責任編輯? 杜福洲