基于悉尼協議理念的課程學習成果設計與達成評價探索

閔敏

摘要:隨著教育部啟動中國特色高水平高職學校和專業建設計劃(簡稱“特高”計劃),越來越多的學校及高職教育人士開始關注并研究悉尼協議這一國際標準認證協議。如何基于該協議理念進行專業內涵建設,并以學生為主體、以學習成果為導向進行持續改進已成為當前熱點之一。本文以《電商運營數據分析》課程為例,探索學習成果的設計以及達成度的評價。實踐證明,學生對學習成果的評價認同度高,持續改進有成效,目標達成符合預期。

關鍵詞:悉尼協議;學習成果;評價量表;數據分析

引言

悉尼協議是三大國際工程專業教育認證協議之一,主要針對3-4年制高等工程技術教育人才的認證協議,其規格和層次與我國的高職教育體系相對等。隨著高職教育的國際化發展需求,基于悉尼協議理念進行專業與課程建設,己成為高職教育發展領域的一大關注與探索熱點。悉尼協議的三大核心理念是:以學生為中心(Student-Centered)、以成果為導向(Outcome - Based)、持續改進(Continuous Quality Im-provement,CQI)。基于悉尼協議理念進行課程教學時,應依據預期的學習成果反向設計課程的內容,以學生為主體設計教學情境與活動、學習成果的達成評價,促進課程教學的持續改進。因此,如何設計課程的學習成果、如何有效評價學習成果的達成成為課程教學過程中極為重要的環節。

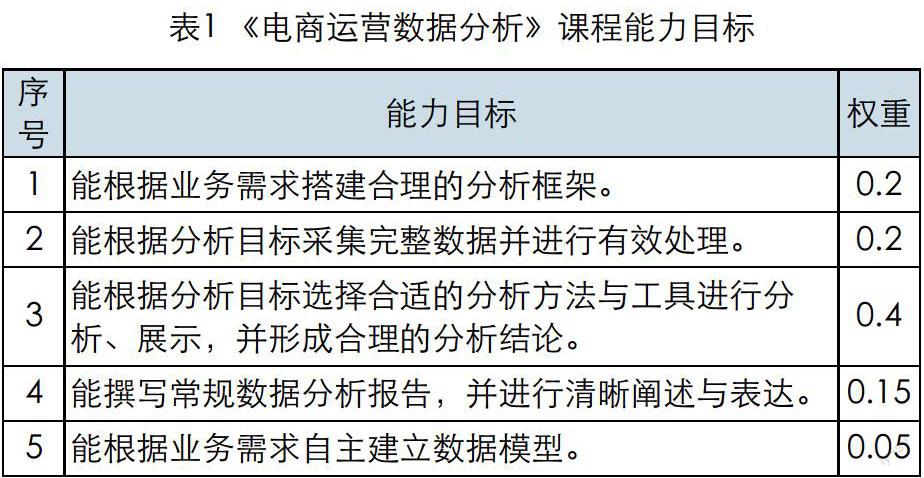

1.課程能力目標描述

能力目標是對能力要求的總體描述,為了具體描述在何種情況下便可認為己具備了相應的能力,需要通過一定的學習成果加以體現。《電商運營數據分析》是常州信息職業技術學院電子商務專業的核心課程之一,該課程主要服務于電商專業數據分析崗的數據化思維與應用能力培養。基于崗位工作能力要求對該課程的能力目標描述及各能力權重如表1所示。

2.課程學習成果描述

學習成果,是指教師預期學生完成課程學習后所能獲得、并且能夠展示出來的能力。因此,學習成果不僅是能力的一種體現,也是教學完成后能夠清晰表現出來的教學結果。學習成果應能支撐能力目標的達成,并具有明確、公開、可衡量的特點。

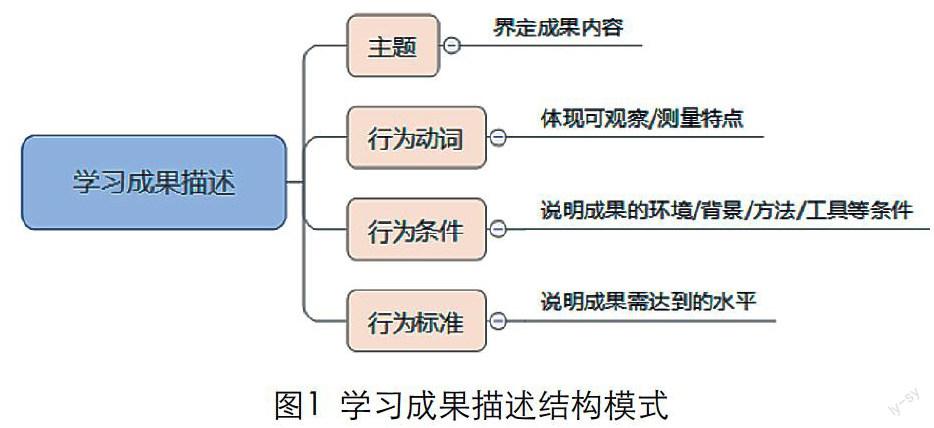

2.1 學習成果描述框架

為明晰能力的標準及其衡量方式,學習成果的描述采用了如圖1所示的結構框架。其中,主題用于界定學習成果的具體內容;行為動詞應能體現可觀察或測量性;行為條件用于說明成果基于的環境、背景或需要選取的方法或工具等;行為標準用于說明成果達到的水平。

2.2 學習成果內容描述

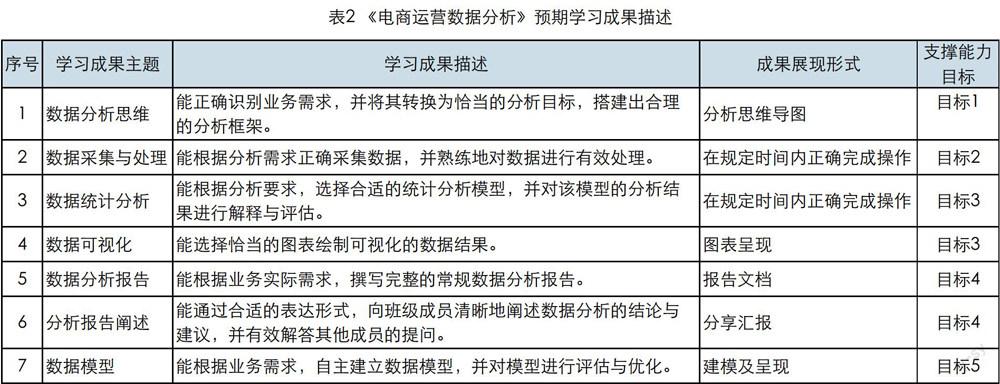

課程的能力目標與學習成果之間并非一對一關系。一項能力可能需通過1個或幾個具體的學習成果來展現;或者,一個學習成果中同時綜合了多項能力也完全有可能。但無論何種情況,一門課程總的學習成果數量不宜過多。

根據課程能力目標要求, 《電商運營數據分析》課程設計了如表2所示的7個學習成果。

3.學習成果評價

課程學習成果的評價應突出診斷性與形成性,從而體現以評促學、以評促教,最終實現學習目標的達成。學習成果的達成評價應具有多元化特點。這種多元化既反映在評價類型的多元化,還應體現評價主體的多元化。《電商運營數據分析》課程主要通過基于評價量表的學生自我診斷、學生團隊共評、教師對學生的幫助性診斷、以及現場測評等來體現。

3.1 評價量表的設計

評價量表對各個評價點進行規定或說明以形成明確的指標點,是評價是否達到某種標準的最常見形式。學習成果的評價點可根據內容掌握程度、方法難易程度、獨立完成度、熟練程度等分成不同的標準,表3示意了該課程部分學習成果評價量表的內容。

3.2 成果評價的實施

本課程單個的學習成果評價安排在相應模塊學習結束后的一周進行,此階段的評價以學生自評為主,團隊互評以及教師的現場測評為輔。階段性評價均不記入學生的最終成績評定,其主要目的是作為教與學的診斷與改進依據,促進學生學習的自我了解與反思以及教師對教學效果的客觀認知。課程結束后將再次進行所有學習成果的評價,以便觀察教與學的改進效果,學習目標的實際達成度。圖2為本課程結束時學生對各學習成果的自評情況。

由圖2中的數據可知,自評預期學習成果的達成度為及格、中等、良好的學生約占9770。其中,對于成果2(DA_oc2,數據采集與處理)與成果5(數據分析報告),超過一半的學生自評達成度為及格,說明這兩項內容在今后的課程教學中需強化。DA_ocl、DA_oc3、DA_oc4、DA_oc6四個成果的中等及其以上的達成度分別是70%、60%、67%以及60%,符合教學預期,但仍需提升優良比例。而其中的DA_ocl在階段性自評中,近78%的學生自評為及格及其以下等級,通過后繼教與學的共同改進,課程結束時的達成度有了明顯提升。

4、教學效果評價

課程預期學習成果的設計與評價,不僅可以幫助師生更好地了解學習的狀態,也能促進學生對課程的興趣提升,更能促進師生的自主反思、自主學習與有效改進。除了學習成果評價外,本課程還同步設計了基于學生視角的課程教學情況調查,主要涉及學生對課程的滿意度、學習習得、課堂氛圍、課程輔導、課程作業等諸多方面。通過這些反饋數據,不僅可以了解學生能力提升與學習成果自評間的邏輯關系是否合理,也能全面了解課程的整體教學效果,促進后繼課程的改進與完善。圖3、圖4分別示意了與學生習得及課程評價相關的兩個問題的數據統計情況。

在學生習得方面,幾乎所有指標的數據都比階段性評價時有提高,其中提升最多的是“數據敏感度”和“邏輯思維能力”,階段性自評時這兩項的比例均為40%左右,提高幅度逾40%。在課程評價方面,學生對團隊小組共同評價、學習成果自我評價、教師對學生參與度評價的認同度都大于70%,說明學生也希望多樣化的課程形成性評價以及自己對評價過程的參與。

5、結束語

基于悉尼協議理念進行課程教學時,在設計層面應基于OBE進行課程內容的設計,除了課程教學內容外,還應設計清晰可監測的學習成果及其評價量表。在評價層面,應體現評價的多元化,即包括診斷性、形成性、總結性等多種評價類型,以及包括學生、教師甚至企業人員參與的多元化評價主體。在實施層面,實施過程應與事先的內容設計與評價設計相呼應,體現計劃、執行、檢查以及行動的PDCA (Plan、Do、Check、Action)流程,從而達到持續改進的目的。

本文中的數據采集源自藍墨云班及問卷星平臺。在下一輪的教學中,還需進一步強化數據之間的交叉分析,進一步發現學習成果的達成度影響因素,同時還應進行各指標達成度提升的顯著性分析,從而為課程的持續改進提供更全面的決策依據。

參考文獻

[1]趙洪梅等.學習成果的展現模型與確定方法[J].高等工程教育研究,2017 (01):145-148

[2]劉聲濤.“雙一流”建設中推進學生學習成果評估改革的思考[J].大學教育科學,2017 (11):38-41

[3]徐堅.成果導向教育對建設我國高職院校質量保障體系的啟示[J].職教論壇,2017 (06):11-17