低收入村鄉村振興旅游發展現狀及對策研究

王麗娟 高麗敏 陳昱霖 王琦

摘 要: 旅游扶貧是國家的戰略重點,本文是在市教委和市農委的支持下,對密云貧困村尖巖村進行整體研究項目的基礎研究成果之一。本文以旅游問卷調研為基礎數據,客觀分析尖巖村現有旅游資源及旅游開發中存在的問題。進一步疏理尖巖村的資源優勢,尋找尖巖村促進文化旅游與生態旅游相結合的旅游發展對策。意在通過旅游開發吸引招商引資、帶動當地相關產業的發展、實現脫貧致富。

關鍵詞: 尖巖村,旅游發展,民俗旅游,對策分析

一、研究概況及方法

(一) 尖巖村概況

尖巖村隸屬于北京市密云區溪翁莊鎮,位于溪翁莊鎮西部,密云水庫主壩西側1公里處,是水庫移民村,原址位于白河西岸,因山得名,明代成村,1958年修建密云水庫時村莊西移遷至現址,沿用舊名。

尖巖村現共有467戶村民,1100人,人均2分地,目前村民的主要收入來源為種田和外出打工,有少數開展了民俗旅游,但總體上收入仍較低,其中有284戶屬于低收入家庭,即全村共有60%以上的低收入家庭,脫貧任務非常艱巨。

針對耕地資源非常有限的鄉村,僅僅靠種田已無法擺脫貧困,基于此,本文認為,旅游扶貧是旅游資源豐富的尖巖村農民脫貧的重要手段,是解決尖巖村旅游資源富集但貧困的有效途徑。

(二)尖巖村基礎研究調研方法

本文首先對密云尖巖村進行整體研究,在旅游市場調研、問卷調查、農戶訪談的基礎上,深入調查尖巖村旅游資源的類型及吸引力、尖巖村旅游發展現狀及發展前景、民俗旅游接待戶的經營情況、未開展民俗旅游接待的村民對發展旅游的態度等旅游發展現狀及發展問題,為推進尖巖村土地流轉、開發新的旅游項目、改善旅游接待質量、實現旅游脫貧及可持續發展獻計獻策。

本文以北京密云尖巖村村民為抽樣總體,共走訪336戶居民,發放調查問卷169份,回收問卷169份,得到有效問卷168份,有效問卷回收率為99.4%。

二、尖巖村旅游資源及開發現狀

(一)尖巖村旅游資源豐富且類型多樣

尖巖村是一個整建制的水庫移民村,文化底蘊深厚,擁有豐富的文化旅游資源。1、特色民俗文化資源。尖巖村傳統的民間花會已經有300多年的歷史,2006年,尖巖村民間花會被評定為北京市市級非物質文化遺產。2、移民文化資源。尖巖村是典型的移民風情村,1958年,為了修建密云水庫,尖巖村民搬離生活千百年的村莊,為修建密云水庫和保護首都飲用水源做出重大犧牲。尖巖村這些年的發展史,其實也是水庫移民的奮斗史,擁有特殊的水庫移民風情。3、紅色文化資源。尖巖村在抗日戰爭、解放戰爭時期涌現出一批英雄模范,成為抗日的堅強堡壘,被中共豐灤密聯合縣縣委書記馬力譽為“小延安”。1947年,尖巖村一次就有72個民兵參軍入伍,為解放戰爭的勝利做出了巨大貢獻。4、美食文化資源。尖巖村的百年油栗聞名已久,尖巖村土層深厚、濕潤、排水良好、土壤肥沃,非常適合種植油栗,且油栗采用純自然的野生狀態生長,不施化肥、農藥,果實色澤鮮艷、甘甜芳香。近年來,尖巖村民研制出栗子燉雞、栗子扒白菜、栗子面窩頭、栗子燒肉等栗子做成的各種菜品和小吃達40多種。

尖巖村因遠離城區,自然環境優美,農業觀光資源豐富,毗鄰密云水庫1公里,去周邊自然旅游景區(云龍澗、桃源仙谷、黑龍潭等)也非常便利,但其自然旅游資源與周邊景區相比較而言明顯先天不足。

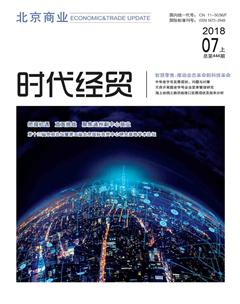

通過對當地居民關于尖巖村旅游資源吸引力的調查結果顯示, 39.3%的居民認為本村最有吸引力的旅游資源是當地的美食特產,只有4.2%的居民認為當地的名勝古跡對游客有一定的吸引力。尖巖村旅游資源的吸引力由高到低的排序是當地的美食特產(39.3%)、水庫移民文化(30.4%)、特色風俗文化活動-尖巖花會(29.8%)、當地的旅游環境(28.6%)、當地的名勝古跡(4.2%),如圖1所示。

(二)尖巖村旅游資源待開發且開發潛力大

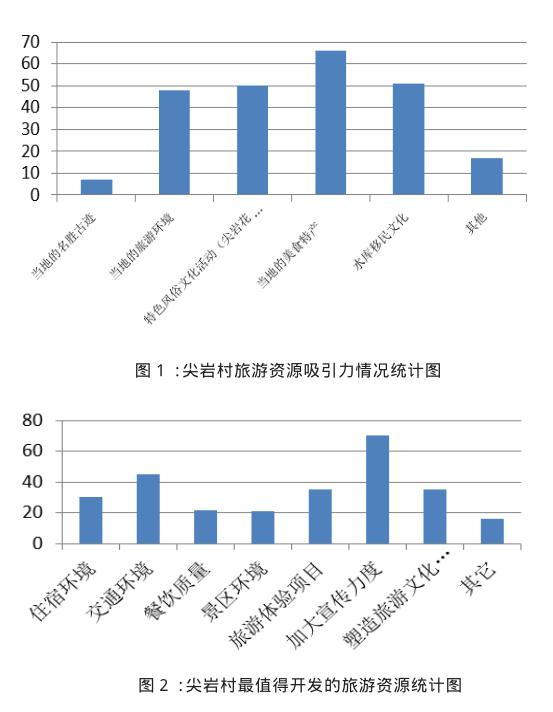

目前,尖巖村旅游資源處于剛起步階段,尚未經過系統的大規模的開發,只有為數不多的民俗戶在開展民俗旅游。因此,開發前景好,開發潛力巨大,具有開發價值的旅游資源和旅游項目眾多。通過對當地村民的調查可知,41.1%的居民認為本村最值得開發的旅游資源是民俗節慶文化,42.3%的居民認為是自然風光,17.9%的居民認為是水域風光,17.9%的居民認為最應該開發采摘項目,另有12.5%的村民認為應開發“北方小延安”紅色旅游文化,如圖2所示。綜合分析,尖巖村最值得開發的旅游資源里自然風光、民俗節慶文化占絕對優勢,其次是水域景觀和采摘,“北方小延安”紅色旅游文化也占有一定比重,值得考慮。

三、尖巖村旅游發展中存在的主要問題

(一)旅游發展缺少系統規劃

尖巖村現有的旅游發展以民俗旅游為主,主體是“農家樂”。而“農家樂”是由市場需求的拉動而自發地發展起來的,大多沒有進入規劃層面,較長時間徘徊于低水平的發展層面,尚未進入較高層面的發展水平。且民俗旅游多為個體投資,私人經營,具有較大的隨意性和盲目性特征,政府規劃的滯后導致了資源開發的無序與浪費,嚴重影響尖巖村旅游的可持續發展。

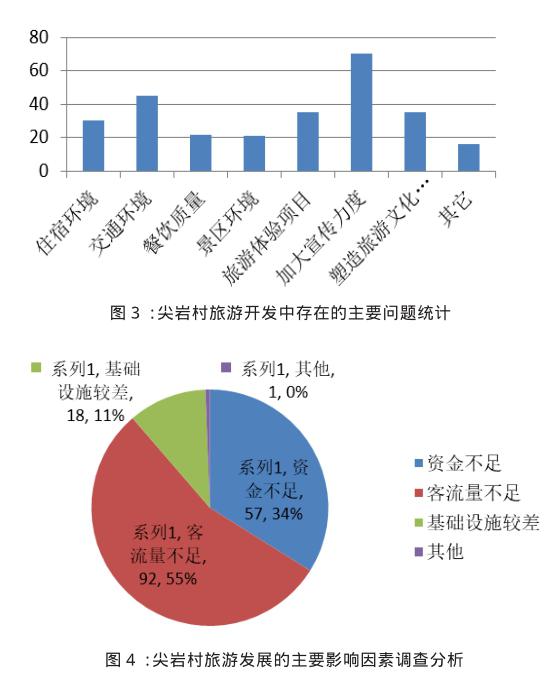

(二)基礎設施較差、旅游環境欠缺

尖巖村旅游開發存在的問題及影響因素如圖3、圖4所示。調查中,11%的人認為基礎設施較差是尖巖村旅游發展的主要制約因素。2005年,該村投入資金數百萬元,硬化街道3萬平方米,并完成村內街道墻壁及花墻油飾工作,完成400戶農戶改廁工程,修建村內排洪溝1500米,建全民健身園、合作醫療及民俗旅游接待服務站,加快村內漁業小區和觀光采摘園建設等等,村民的生活質量得到顯著提高。當年實現人均純收入5900多元,被評為市級文明生態村。尖巖村在基礎設施和環境改善方面雖已做了諸多努力,但游客接待能力,尤其是高峰時期游客接待能力遠不能滿足游客需求,仍有很大的提升空間。

(三)旅游從業人員素質不高

尖巖村從2014年開始發展民俗旅游,推出栗子宴,從事民俗旅游的主要是務農的村民,大多數文化水平偏低,缺乏企業管理經驗,也缺乏系統知識培訓。現在已經開業的民俗戶有30多家,還有60家正在辦理營業執照。調查顯示,參與問卷調查的168戶居民中,20%的居民已是民俗旅游接待戶,而80%的居民則還未加入民俗旅游接待,民俗旅游接待還有很大開發潛力。民俗旅游使民俗戶增加了收入,民俗旅游接待戶對本村旅游發展持積極態度,但從業人員素質不高限制了民俗旅游的發展。

(四)客流量不足、宣傳推廣不夠

參與問卷調查的33戶民俗旅游接待戶中,70%的年接待游客數小于100人次,24%的民俗戶年接待游客數在500- 1000人次之間,而年接待游客數大于1000人次的僅有2戶,占比為6%。尖巖村民俗戶接待游客量普遍較少,絕大部分每年接待游客數小于100人次。調查也顯示,55%的村民認為影響本村旅游開發的主要因素是客流量不足,而41.7%的村民認為客流量不足是因為對外宣傳推廣力度不夠所導致的。

四、尖巖村旅游發展對策及建議

尖巖村旅游發展前景非常廣闊。通過調查發現,在被調查的村民中,61%的村民認為尖巖村旅游業有開發潛能,前景一片光明,15%的村民則認為尖巖村地區較偏僻,發展旅游比較困難,另有5%的村民認為經過幾年旅游經營反而倒退了。綜合來看,對尖巖村旅游開發前景看好的村民占多數。在比較好的村民愿景基礎上,應借鑒國內外貧困村旅游開發的經驗,提出切實可行的發展項目,帶動村民共同脫貧。

(一)立足定位、加強規劃

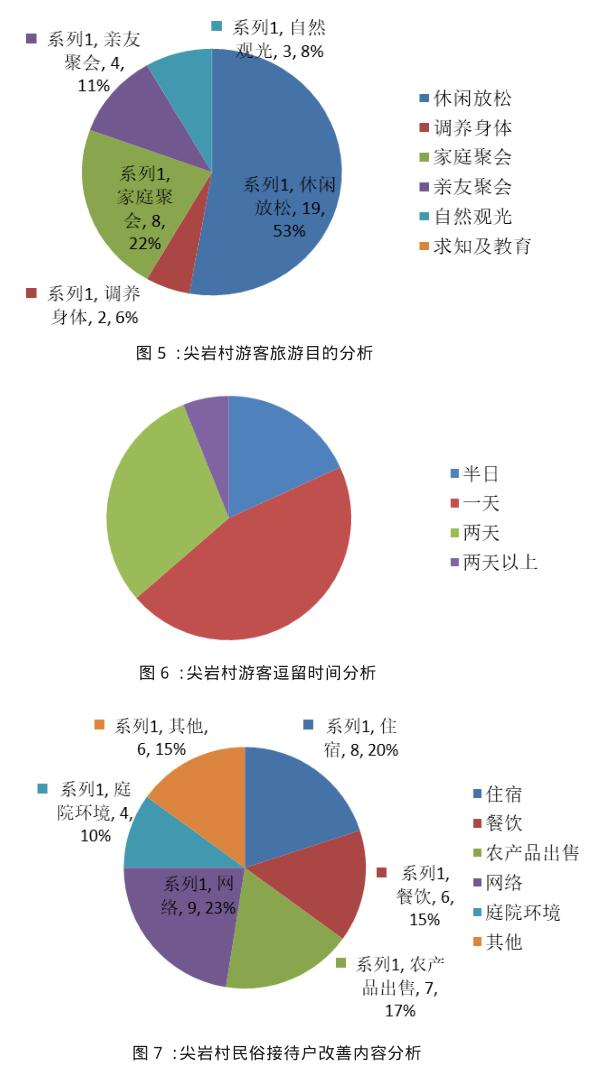

調查數據如圖5所示,來尖巖村的游客中,53%的游客出于休閑放松的目的,33%的游客將此作為家庭和親友聚會之地,8%的游客是出于自然觀光的目的,6%的人來此是為了調養身體。游客來尖巖村大部分是休閑放松的目的,因此,尖巖村應立足于休閑旅游發展,加強休閑旅游項目的規劃及開發。

尖巖村規劃建設500畝花海旅游項目,55%的村民對這一項目持非常積極地態度,24%的村民持積極態度,15%的村民對這一項目持一般態度,而6%的村民則是不支持的態度,即花海項目受到絕大多數村民的支持,積極性較高。但對花海旅游項目仍要在整體規劃的基礎上,進行系統充分的論證,以保證決策的正確性。

關于游客在尖巖村的逗留時間,問卷調查顯示,如圖6所示 ,45.5%的游客會逗留一天,30.3%的游客會逗留兩天,18.2%的游客只停留半天,而6.6%的游客則會逗留兩天以上。綜上分析,來尖巖村大部分游客以一日游為主,逗留時間較短,說明尖巖村旅游吸引力不夠,旅游項目有待增加,因此,應加強新項目的開發與規劃。

(二)加強基礎設施和環境建設、提高接待能力

對村民的調查結果顯示,如圖7所示,26.8%的村民認為應改善交通環境,17.9%的村民認為應改善住宿環境,13.1%的村民認為應改善餐飲質量。在民俗戶急需改善的方面,23%的民俗戶認為首先急需改善網絡,20%的民俗戶認為應該改善自家的住宿條件,17%的民俗戶認為農產品出售方面急需改善,15%的民俗戶認為急需改善自家的餐飲水平和條件,另有10%的民俗戶則認為急需改善自家的庭院環境。由此可見,目前民俗戶的網絡設施急需改善,其次是住宿條件、農產品出售、餐飲水平及條件、庭院環境。對游客的調查結果顯示,游客對民俗戶家飲食的滿意度,24%的游客表示很滿意,64%的游客比較滿意,對飲食很不滿意和認為一般的游客分別占比為6%。可見,游客對尖巖村的飲食是比較滿意的;關于游客對民俗戶住宿方面的滿意度,24%的游客表示很滿意,37%的游客比較滿意,30%的游客認為住宿條件一般,對住宿設施和服務覺得不滿意和很不滿意的游客分別占比為6%和3%。可見,尖巖村住宿條件有待提升,提高游客的滿意度。因此,完善尖巖村內的旅游環境、加強旅游基礎設施建設應該持續推進。

調查顯示,本村接待游客的高峰期是國慶節和五一勞動節,分別占比為34.6%和32.7%,15.4%的游客會選擇在暑假來,7.7%的游客選擇周末出行,寒假和平日接待的游客僅占5.8%和3.8%。可見,小長假是尖巖村接待游客的高峰期,提高高峰期的接待能力至關重要。

(三)加大從業人員培訓力度和民俗戶管理,提升村民支持力度

調查顯示,目前沒有參與民俗旅游接待的135戶村民中,64%的人對本村開展旅游持非常支持的態度,29%的人持一般支持態度,不支持本村開展旅游的占比為4%,另有3%的人持非常反對的態度。可見,絕大部分村民對本村的旅游開發持支持態度。

進一步調查顯示,53%的村民近期或以后沒有開展旅游接待的打算,47%的村民則表示近期或以后有開展旅游接待的打算。沒有進行民俗接待的村民大部分對民俗接待持觀望態度。村民們未開展旅游接待的顧慮,46%的村民是出于沒有游客的顧慮,24%的村民是因為不會經營管理,15%的村民則認為民俗旅游不夠賺錢而未加以考慮。可見,要加大旅游從業人員的培訓力度,教會村民如何進行經營管理,并加強對民俗戶的規范管理,提升旅游服務質量,獲得更多的村民支持。

(四)拓寬營銷渠道、加強營銷推廣

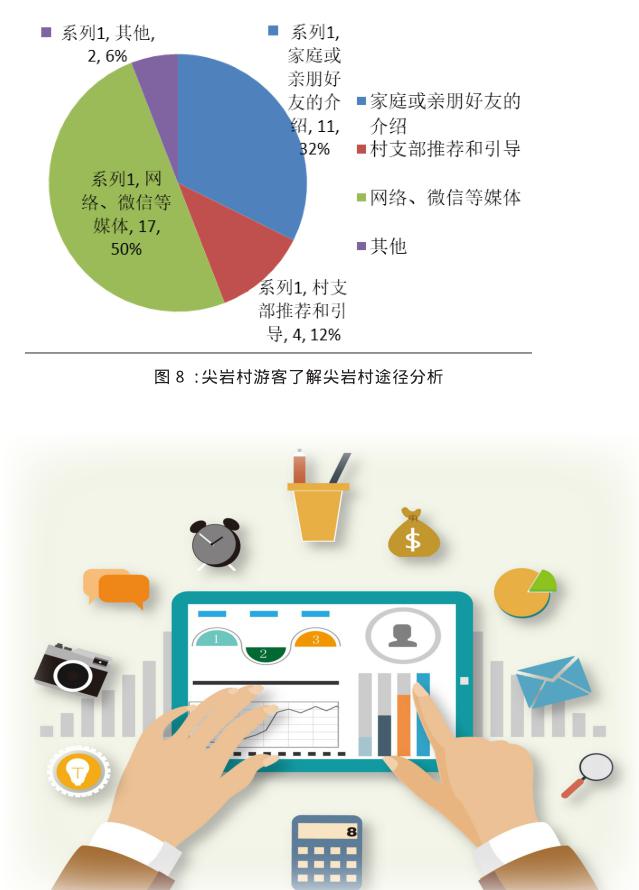

調查表明,如圖8所示,50%的游客是通過網絡、微信等媒體了解到民俗戶接待信息的,32%的游客是家庭或親朋好友介紹來的,12%的游客是由村支部推薦和引導來的。由此可見,借助新媒體進行旅游宣傳是今后發展鄉村旅游業的一種重要的營銷方式。

參考文獻:

[1] 楊小峰,張玉文.北京密云區溪翁莊鎮尖巖村,http://diqu512061.e- fa.cn/

[2] 王琦.周航.“精準扶貧”背景下低收入村引智幫扶問題研究[J].北京財貿職業學院學報,2018(4).

[3] 北京市旅游業培訓考試中心.北京京郊旅游發展實踐.旅游教育出版社,2013.

[4] 北京高校實施“引智幫扶”工程助力農村脫貧[J].新課程研究(中旬刊),2017(2).

(作者單位:北京財貿職業學院)