“認識三角形”教學實踐與思考

江蘇省海門實驗學校附屬小學 沈 儉

【片段一】

導入:同學們看,這是我們美麗的校園,咱們一起來欣賞(播放一組圖片)。

師:一起來看這幾幅圖片,這些圖片里都藏著一個我們熟悉的圖形,是誰呢?

生:三角形!

師:(課件閃動三角形)認識三角形嗎?

生:認識。

師:今天這節課,我們一起帶著數學的眼光來進一步認識三角形。

師:(從圖片中抽象出三角形)你們能自己動手做一個三角形嗎?老師給大家提供了一些材料(小棒、釘子板),你可以選擇一種材料做出一個三角形,也可以畫一個三角形,然后同桌互相展示,并思考:三角形有什么特點?

展示交流:

生1:我是用釘子板圍了一個三角形。

師:誰也是用釘子板圍的?

(體會:同樣是用釘子板圍成了三角形,但他們圍出的樣子是不一樣的)

生2:我用小棒擺的(在實物投影儀上小心翼翼地擺著,看似簡單的操作,可是一不小心小棒與小棒之間就不相連了)。

師連忙追問:擺的時候要注意些什么呀?

(體會:一定要做到“首尾相接”)

生3:我是畫了一個三角形(在黑板上畫)。

引導觀察:不管是圍成的三角形還是畫出的三角形,都有什么共同的特點呢?

揭示:三條線段首尾相接圍成的圖形叫作三角形。

【思考】

我們都知道,學生并非一張白紙。生活中處處有數學,日常所見使他們或多或少地對所要學習的數學知識有所了解。因此,從熟悉的校園場景引入,自然地提出了學習內容,感覺到三角形就在身邊,更是感受到了數學是那么親近的。然而,數學學習有時特別需要強調嚴謹性,對于“三條線段首尾相接圍成的圖形叫作三角形”這一概念的建立,深刻認識“首尾相接”至關重要,因此教學中設計了“動手做三角形”,通過圍一圍、擺一擺或畫一畫引導學生加深體驗,課堂上尤其是抓住了一個細節——用小棒擺三角形時,看似簡單的操作,卻需非常小心才得以成功,實現了對三角形核心概念的歸納與梳理。

【片段二】

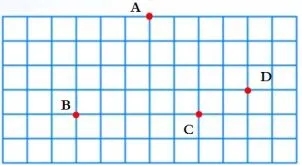

引導:在一張紙上(呈現方格紙)任意畫3個點,以這3個點作為頂點一定可以連成一個三角形。這句話對嗎?

學生借助方格紙動手操作,然后同桌討論后指名發表意見。

借助課件進一步演示,引導學生思考、判斷。共同得出:三個點的位置不在同一條直線上,就能圍成不同的三角形;當這3個點在一條直線上時,就不能連成三角形。

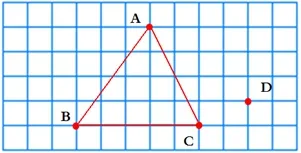

引導學生繼續挑戰,出示研究單:下面的方格紙上有4個點,從這4個點中任選3個作為頂點畫一個三角形,一共可以畫幾個三角形?

研究要求:先獨立思考,再和同桌說一說:可以選擇______、、______ 、______ 三個點作為頂點畫出三角形,一共畫______ 個。

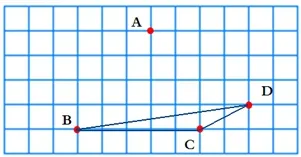

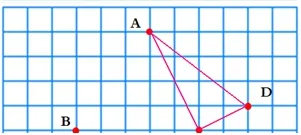

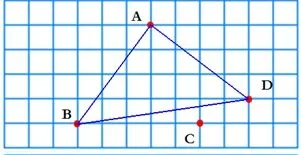

集體交流時,引導學生可以如下圖這樣有序思考:A不選,可以連成一個三角形;B不選,也可以連成一個三角形……只要三個點不在同一條直線上都可以連成三角形。

【思考】

動手操作,親歷研究,在主動建立數學認識的過程中是不可或缺的。教材中的“試一試”是讓學生明確“三角形的三個頂點不能在同一條直線上”,這一知識在成人眼里也許是簡單的,但簡單的背后往往蘊藏著豐富。教學中設計了以上兩個層次的探究活動,每一次都為學生提供了研究材料——方格紙,兩次的研究遵循了由淺入深的過程。研究過程中,觀察到了學生能自覺地畫一畫、連一連、說一說,為有效的交流展示提供了支撐。同時,教師適時的方法指導有利于思維的發展。

【片段三】

師:通過剛才的學習,咱們知道了什么是三角形的高,一起來讀一讀:從三角形的一個頂點到對邊的垂直線段是三角形的高。

師:這句話不僅說清了什么是三角形的高,其實還說明了怎么畫高。再讀讀,體會一下,怎么畫高。

學生動手試一試畫出三角形底邊上的高,畫完后和同桌交流一下自己的畫法。教師收集學生作品,準備集體展示。

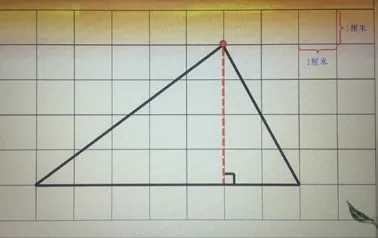

展示1:這條高畫對了嗎?如何去檢驗畫得對不對?并提醒:畫高一般用虛線畫,注意標上直角標記。

展示2:(呈現的是一份錯例)這個呢?誰來給它檢驗、評價一下?

教師進一步指導點撥:看來,想把高畫好確實有一定的難度,老師有一個畫高的法寶,想看一看嗎?借助課件演示并總結畫高的方法:(1)找準頂點和底邊;(2)直角邊對齊底和點;(3)畫高一般用虛線;(4)直角符號要標上。

這就是畫三角形高的步驟,現在都學會了嗎?那我們再來畫一畫,同桌檢查。

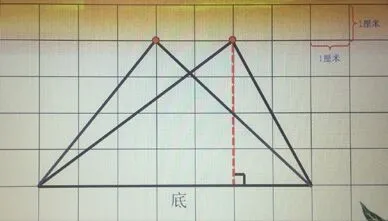

師:還是看這個三角形,已經畫了一條高,還能畫出高嗎?能畫幾條呢?

生:能畫3條。

師:為什么能畫3條?

生:因為頂點到對邊有三組。(學生獨立畫出另外兩條高)

師:看看這個三角形的三條高,你有什么發現?

生:這三條高相交于一點。

師:讓我們繼續往下探索,看看還能發現什么秘密。還是看這個三角形(加上方格紙),它的底是幾厘米?高是幾厘米?

師:我們把它變一變(上面的頂點往左移動),現在誰來找出新的三角形的高?

繼續變,學生依次找出相應三角形的高。

師:仔細觀察,又能發現什么?

生:三角形的一個頂點雖然往左移了,但它們的高是相等的。

師:還能畫出以它為底,高是4厘米的三角形嗎? 能畫多少個?

生:還能畫,而且能畫無數個。

師:那就繼續看,再往左移,現在是個直角三角形了,這條底邊上的高在哪兒呢?

集體討論后指出:這個三角形比較特殊,兩條直角邊本來就是互相垂直的,所以它的兩條直角邊互為底和高。

引導觀察課件,繼續變一變,出現鈍角三角形了,現在這條底邊上的高怎么畫?

師:看來,有的高在三角形里面,有的高正好和三角形的邊重合,而有的則在三角形的外面。關于三角形的高,秘密還真不少。看來,探索的道路還真是永無止境啊!

【思考】

圍繞“三角形的高”設計了豐富的活動,讓學生充分感悟“高的秘密”。教材提供的例子是畫銳角三角形的高,對于直角三角形的高放在練習題中呈現,對于鈍角三角形外部的高則沒有提及,所以多數教師也只停留在教例題、做習題的層面。但是有些數學知識是有著聯系的整體,如果當學生明白了銳角三角形、直角三角形有三條高,一定會自然而然地想找鈍角三角形的三條高在哪兒。所以以上教學環節中,充分挖掘知識的“深化點”,在同一問題情境中將三角形的高有效整合,通過不斷地追問引領學生觀察和思考,經歷同底、等高的三角形的變化中使學習得到適當的延伸,使認知結構得到不斷完善。