月光到站時,你寫下大海

趙梓沫

1

5月,北川。

窗外已經連續下了好幾天小雨,本該是氣候適宜的春夏之交,溫度卻像冰刃一樣透出清冷的光亮。

許寧和裹著薄薄的線衫走進室內時,我和部員剛剛架好攝像機三腳架,約定訪談的時間尚早,整個訪談室還未整理完畢,話筒、板架、反光板錯亂地擺了一桌,我們一行人停下手里的動作,有片刻的恍惚。

不知道是誰喊了一句:“寧和學姐,你怎么這么早呀?”

所有人才如夢初醒,七手八腳地將桌椅上的設備收置在一旁,將許寧和迎進訪談室。

原本是我們采訪對方,現下卻讓受訪者提前等候,負責做紀錄的部員緊張地拉了拉我的衣袖,表情看起來有點不安。反倒是許寧和先打破僵局,安撫性地給了大家一個微笑,細聲解釋道:“因為青年志愿團下午要開團內會議,所以,我想如果時間允許,能否讓我將采訪改換到上午進行?”她頓了一下,好像有點不好意思的樣子,語氣沉沉,“我本來想要電話聯系你們的,可是一直無人接聽,于是我就冒昧地過來了。”

聽了她的話,我才后知后覺地開始尋找自己的手機,這才發現因為布置訪談室,它被隨意地壓在角落,還處于震動模式,頁面上顯示著多個未接來電。

我尷尬地笑笑,的確是我的疏忽,既然對方已經提前到達,我們也不好再推三阻四。有了壓迫感,所有人的動作極快,不過短短20分鐘,所有的設備完成就位。我拿著采訪本坐在許寧和面前,攝像機發出輕微的開機提示音,她抬起頭,臉帶微笑,看起來甚是柔軟的樣子,我的心突然就平靜下來。

說起許寧和,大概整個商學院無人不知無人不曉,成績優異是其中一部分原因,而另一部分原因大概就是在這畢業前夕,她放棄國內知名金融企業的offer,轉而加入北川青年志愿團的“壯舉”。她義無反顧地投入自己所有的資產和精力,回絕朋友們給她的勸誡,只身一人決意西去,跌破了大多數人的眼鏡。

作為校辦新媒體中心的負責人,出于畢業季選題的考量,我向許寧和發出了采訪邀請。

“請問,究竟是什么契機讓你突然想要成為一名志愿者呢?”

我低頭查看自己的采訪大綱,上面密密麻麻地寫著她可能作出的回答以及回答后應對的問題,例如是想要為社會貢獻自己的一份力量,或是在畢業間后去嘗試不同的生活此類種種。可誰知,她只是笑,沒有正面回答我的問題,轉而輕輕地反問我:“你怎么知道我是突然想要成為一名志愿者呢?”

我一愣,下意識地回答:“那您已經有這個想法很久了嗎?”

許寧和垂下眼睫,自顧自地說:“我想去摘自己的星星,這樣我才能將她們留給我的光芒帶給更多的人。”

我不解,可還未等我開口,她又接著說:“你是不是覺得我有點奇怪,但如果你有興趣,要不要聽一聽我的故事?”

我合上采訪大綱,不再搭話。不知為何,我突然有種強烈的預感,她的故事或許比我原本想要得到的信息更值得被知曉。

2

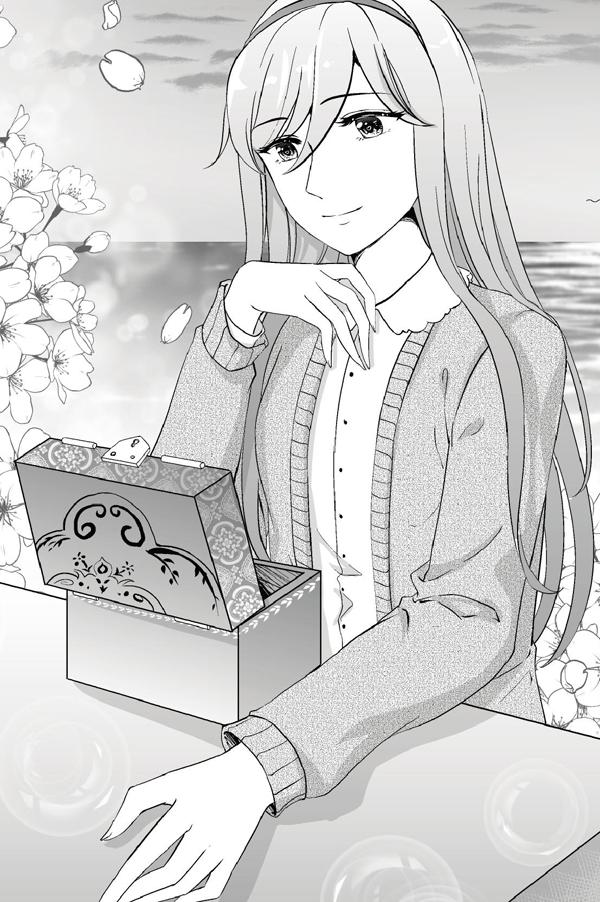

熟悉許寧和的人都知道,她有一個十分珍視的檀木盒子,細細小小的紋路,因時日久遠而打磨變淺,上面掛著一把銅鎖,顏色灰敗,鎖孔卻光亮如新。

她時常會盯著盒子里的東西發呆,臉上的情緒捉摸不定。朋友們是了解她的,知道這是隱私,也從不會刻意去打探細節,偶爾路過時,匆忙瞥到她的動作,并不追問,自然地將話題轉到其他地方去。

用許寧和自己的話來說,這個盒子里裝的是她一直試圖抓緊的勇氣,她曾在慌張中逃走,所以現在她要走回去。

2008年,許寧和14歲,素來是中規中矩的好學生,一路升學、獲獎,未曾有過失誤,她的父母均為老師,雖然對她嚴厲,但也不會過多干涉她的決定。是初二后半學年伊始,學校布告欄里貼著這學期新來的實習老師名單,是臨近畢業的大學生,在即將進入社會的前夕來到這所中學積累經驗。其中一名老師成為許寧和班級的歷史老師,并成為班主任的特別助手,負責管理班級考勤。

在碰見實習老師的第一天,許寧和因為參加競賽錯過了下午前三節課程,等到第四節班會課時,她匆匆趕回,像是以往那樣,她喊了一聲“報告”,抬頭卻看見了陌生的面容。

黑板上寫著女生的名字,蘇舒。她就像是一株風里慢慢生長的植物,寂靜地,站在原地對她微笑。

“同學,既然遲到了,那么接下來就由你來表演節目吧。”

“節目?”許寧和終于忍不住開口,因為劇情的發展有些匪夷所思,讓人措不及防。

蘇舒笑笑,輕聲解釋道:“那場班會課的本意就是為了介紹實習老師,所以蘇老師就干脆將它變成了一場活動課。”

既然老師都開口了,許寧和哪有拒絕的道理。但這些年來,她只喜歡看書,根本就沒有什么才藝可言,結果,她扯著五音不全的嗓子唱了一首流行歌,在大家哄堂大笑之前匆忙逃回了自己的座位。

直到很久很久以后,許寧和忘記了過去的很多事情,可唯獨蘇舒的模樣卻隨著時間變得無比深刻,除了在天昏地暗廢墟中的堅毅臉龐以外,就是初見時她帶著笑意制止大家躁亂的樣子,她沖著自己鼓掌,細聲鼓勵說未來可期。或許是因為還年輕,她的教學方式和這所重點中學的許多老師并不相同,學生自然喜歡她的方式,可是這樣的做法卻引來了其他班級老師的注意,他們時常會向許寧和的班主任建議,不要太過于放縱實習老師的方式,影響了學生的成績,得不償失。

班主任多是笑笑,隨口應下,卻始終沒有什么實際行動。

好在許寧和的班級成績異常穩定,在換了新的教學方式后還有緩慢上升的趨勢,時間久了,大家也就不再多說什么。

3

很快,3個月過去了,蘇舒的實習很快要結束。在離校的前一個星期,班級決意花一個下午的時間去戶外教學,說是戶外教學,其實也就相當于一次短途的采風。在這幾個月的時間里,許寧和與蘇舒的關系變得密切,整個戶外活動,兩人幾乎形影不離。

“蘇老師,你走了以后,我一定會很想念你的。”

“我也會想念你的,你放心,總有一天我們還會見面的。”

5月的陽光如水流瀉,落在許寧和的眼睫上,凝成細小的光影。她瞇著眼,突然好奇地開口:“蘇老師,你為什么會想要成為一名老師呢?”

蘇舒如同往常笑著,將手遮在女孩的額前,替她擋去午后刺眼的亮斑,回答:“你還記不記得之前課本上學習的《月光曲》?故事里,貝多芬讓盲女看到了月光下波濤洶涌的大海,他的琴聲讓人想象。我希望我也可以盡我所能給予孩子們想象,所以我想成為老師。”

“你知道嗎?這個城市邊緣還有許多孩子對學習充滿好奇,可他們沒有機會接觸。成為老師,可以申請支教,可以更為準確地去教授知識,這難道不是一件很有意義的事情嗎?”

蘇舒說著,似是惡作劇地皺起臉,表情愉快而自然。

“當然,這個事情還不能告訴我父親,他肯定不會樂意我去那些地方的。”

彼時,誰都未曾想到,她對未來的期待,會在不久之后戛然而止。

4

5月12日,在蘇舒離校的前一天,四川爆發8.0級大地震。

許寧和的教室在教學樓的第一層,震感來得突然,前一秒班里的同學還在細聲討論課上提出來的問題,下一秒便只剩天旋地轉。在班主任從走廊外沖進教室的那個瞬間,只聽見巨大的坍塌聲,窗戶全數炸裂,吊燈搖搖欲墜,電流沖擊,燈泡閃了幾下,失去了光亮。

恍然之間,許寧和被蘇舒一把抓住,她用身體抵著門框,將離門最近的她用力推了出去。班主任叫著蘇舒的名,想讓她先走,她左手拿衣服護住窗上的碎玻璃,右手托著墻,以單薄的力量硬撐,可就在頭頂廢墟轟然塌下的那個瞬間,他們兩個人誰都沒有離開,他們合力將腳邊瘦小的男孩推了出去,而后世界一片黑暗。

他們在午間還在交談,可是就在這短短3分鐘之后,此生再也沒有了任何聲響。

訪談室里一片寂靜,突然地,不知道從哪里冒出了一聲嗚咽,而后抽泣聲越來越多,越來越響,終于再也抑制不住。

在這所學校里,有不少的北川人,地震時他們年少,可記憶里的恐慌和畏懼卻成為心口上一道沒有辦法抹去的疤痕,時間讓疤痕被覆蓋,可是卻永遠無法恢復平整。

許寧和沒有哭,她只是坐在原地,一遍一遍用力地呼吸,竭力將眼淚憋回眼眶。

不知道過了多久,訪談室恢復平靜,情緒激動的幾名部員跟我申請出去走走,我點頭放行。許寧和的聲音有點啞,她下意識地清了清嗓子,繼續說道:“我花了很長的時間,才從創傷后應激障礙里走出來。我在想,既然我活了下來,那么我就要帶著他們未完成的心愿繼續走下去。”

于是,在事關前途的黑色6月,許寧和完成高考。她帶著毅然的決心填報師范類和心理學類專業,可不想,畏懼失去女兒的父母趁她休息時,登陸她的報考系統,修改了她的志愿,結果她被國際貿易專業錄取,變相地安穩下來。

得到錄取通知書的那一天,許寧和什么都沒有說,回到房間,一昧地裹著被子睡覺,她悶悶不樂,直到開學來到。

“我知道父母是關心我,所以我沒法發火,我也不能發火。”她的語氣并不甘愿,可是卻又只能趨于甘愿,她說:“我妥協了,于是來到這里。”

這樣的生活,她并不喜歡,她時常一次次睡去醒來,醒來睡去,在黑夜里睜眼,直至天明,又或者時常一夜多夢,反復掙扎。在外人看來,她有優秀的成績和果斷的能力,可實際上,她的內心懸著一根鋼絲,她就如同在鋼絲上行走的人,進退不得。

而后,她得到北川青年志愿團的招聘信息,于是毅然決然背著父母婉拒已經到手的offer,加入志愿者的團隊,負責地震后幸存者的聯絡和心理輔導,里面不乏年幼的孩童,哪怕過了10年之久,還走不出那一段困境。

“你不會后悔嗎?后悔放棄那樣有前途的一份工作,甘于成為一名默默無聞的志愿者?”當問題出口,我突然覺得有些愚蠢,作出這樣的抉擇,又怎么會后悔呢?

“嗯,當然不會后悔。”

她將左手輕輕搭上右手,說:“我相信,生命會影響生命。一如我的老師告訴我的,別害怕生命里會留下什么傷痕,那一道道傷口是光能夠照進來的地方。”

“更何況,這不也是你的姐姐和舅舅一直想要完成的夢想嗎?”許寧和的眼淚終于不可抑制地流下來。

屋外轟鳴過一陣雷,暴雨落了下來,我轉頭看向烏蒙蒙的天空,卻只在窗子上看見自己哭到狼狽的臉。

5

是的,蘇舒是我的表姐,而許寧和的班主任是我的舅舅,蘇舒的父親。

許寧和說,她之所以愿意接受我的采訪也是基于這個原因。當年,我在外求學,發生噩耗的時候,我被攔著不得歸家,而等到回來,我只看見他們變成兩張黑白相片的殘影。

那天的最后,我送許寧和前去參加會議。她在上車之前,打開了她一直隨身帶著的那個檀木盒子,將放置在里面的物品展露在我面前。

“這是那年,我被推出教室前抓住的唯一物品,是你姐姐衣袖上的扣子。它是我的勇氣,讓我能夠堅強地面對寒冬。”久雨不散的天空突然放晴,她跟我揮了揮手,說再見。

這篇報道最終被我刪減了視頻,寫成了長篇通訊刊發。在報道的結尾,我用了蘇舒最喜歡的一句話:我們領教了世界是何等兇頑,同時又得知了世界也可以變得溫存和美好。

憶起幼時,他們兩人時常對我說,無論遇見什么事情,不要將自己置于危險之中,人要學會自私一點。可當災難發生的那個瞬間,他們放棄離開的優先機會,將生的可能留給了別人。

我曾不理解他們的做法,可是,現在,我想我大概明白了。

因為留下來的人會將他們變成月光,而最終月光會掀起海浪,變成隱忍而堅強的力量,而這力量會傳承,并且永不消失。