基于粗糙集與信息熵的課堂教學質量評價體系研究

2018-12-07 07:20:26付沙周航軍陳智俐肖葉枝

中國管理信息化

2018年19期

付沙 周航軍 陳智俐 肖葉枝

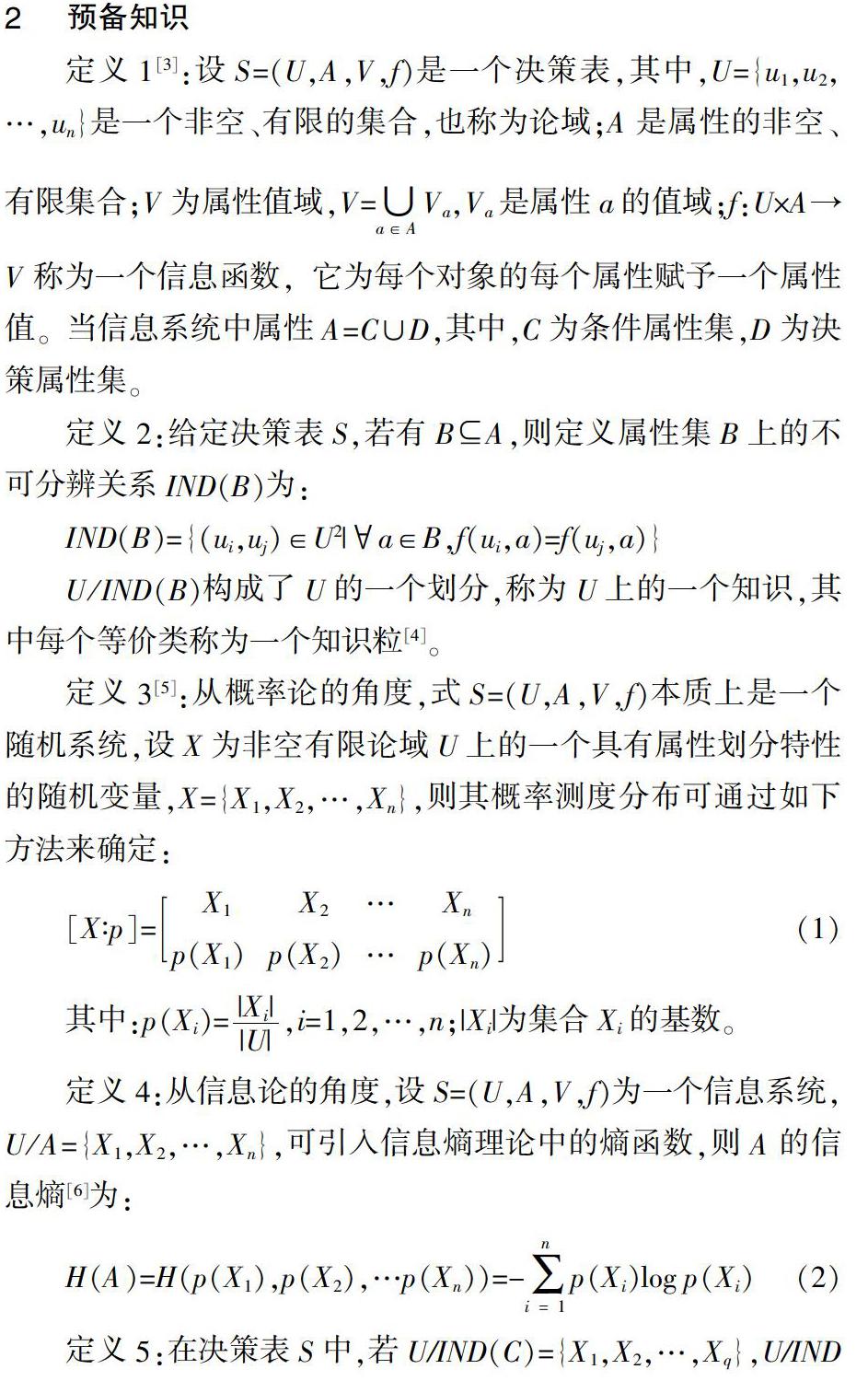

[摘 要] 針對決策與評價中信息不完全以及概念不明確等特性,引入粗糙集理論和信息熵,構建基于粗糙集的綜合評價模型,最大程度呈現專家的經驗、知識對指標重要性的影響。針對評價體系中指標權重獲取的問題,結合實際評價分析中小樣本數據的特點,運用模糊層次分析法確定各指標的主觀權重,以粗糙集方法確定客觀權重,將主觀和客觀權重進行有機結合計算出綜合權重,最終獲得課堂教學質量評價的綜合評價結果及排序。通過實例分析,驗證課堂教學質量評價體系和評價模型的可行性與有效性。

[關鍵詞] 高等教育;粗糙集;信息熵;課堂教學;評價體系;指標權重

doi : 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2018. 19. 090

[中圖分類號] G420;G934 [文獻標識碼] A [文章編號] 1673 - 0194(2018)19- 0207- 05

1 引 言

教學質量作為高校賴以生存和發展的生命線,對其給予保障和提高一直都是高校建設與發展的永恒主題。當前環境下開展課堂教學質量評價是教學質量監控機制尤為重要的組成部分,建立科學、合理的評價體系,運用合適的評價方法,是客觀公正地做好教學質量評價工作的前提條件。以學生為主體的課堂教學質量評價尊重教育規律與學生的主體地位,將教育教學工作引導到致力于以學生的發展為出發點和落腳點上,在全面提升教學質量的同時對教學管理予以完善。課堂教學質量評價收集并反映了學生對課堂教學的意見和建議,可以反饋教學過程中存在的問題,進一步推動教學改革、加強教風和學風建設,為教學管理提供有價值的信息,更為重要的是能促進教師充分發揮主觀能動性,激發工作熱情,探索和總結教學經驗,不斷提高教學水平和教學質量[1]。……

登錄APP查看全文

猜你喜歡

職業(2016年10期)2016-10-20 22:00:12

商業會計(2016年13期)2016-10-20 15:32:16

中國市場(2016年36期)2016-10-19 04:33:08

中國教育信息化·基礎教育(2016年9期)2016-10-18 03:04:16

大學教育(2016年9期)2016-10-09 07:53:44

大學教育(2016年9期)2016-10-09 07:43:27

科技視界(2016年20期)2016-09-29 14:08:22

科技視界(2016年20期)2016-09-29 11:31:29

作文教學研究(2016年1期)2016-07-05 12:22:32

散文百家(2014年11期)2014-08-21 07:17:04