遵循漢字科學規律 提高識字教學效率

蔡暉嵐

(福建省石獅市實驗小學,福建石獅 362700)

引 言

語文課程應特別關注漢語言文字的特點對學生識字寫字、閱讀、寫作、口語交際和思維發展等方面的影響[1]。考古和文獻記載說明,至少在四五千年之前,漢字已經誕生并日趨成熟。漢字經歷了早期的圖畫文字、甲骨文、篆書、隸書、楷書、行書、草書等發展歷程,盡管在形體上、讀音上或字義上發生了一些變化,但在性質上并沒有發生根本性的變化,是有規律可循的。遵循漢字科學規律,可以提高識字教學效率,達到事半功倍的教學效果。

一、遵循漢字科學規律,系統識字

每個漢字都是由形、音、義組合成的小系統,又從形、音、義的不同角度與其他漢字產生聯系,構成了縱橫交錯的各種系統,從而匯成了漢字大系統[2]。以部首系統為例,部首具有以簡馭繁,表征漢字意義之效,如大家熟悉的“亻”“讠”“艸”“扌”“口”“犭”“氵”等,一個部首就是一個系統。《新華字典》“部首檢字表”的“部首目錄”中有201個部首,可我們大多數人只能正確解析常見的約40個部首,也就是說,只能較好地掌握漢字里的40個系統。

比如,部首“彳”,我們都念雙人旁,因為部首“亻”稱作單人旁,“彳”是在單人旁上再加一撇,所以稱為“雙人旁”。其實,我們只是告訴了學生“彳”的形,但是這個部首是什么讀音?表示什么意思?帶有“亻”的字跟人有關,那么帶有“彳”的字跟兩個人有關嗎?事實并非如此。

由于“彳”對學生來說只是一個符號,沒有構形理據,所以,學生在認識帶“彳”的字時只能逐字記憶,不僅費時費力且效率低下,容易導致錯別字泛濫,讓學生產生漢字難認、難記、難寫的印象,進而影響識字教學的效率。

部首“彳”,音chì,甲骨文寫得像十字路口,其實就是楷書的“行”(háng)字,分開是“彳”“亍”(chì chù)二字。“彳”作部首表示道路、行走在路上,如“行(háng)、街、徑”均指道路;“行(xíng)、征、往、徘、徊”都與走路有關;“得”本指在路上撿獲;“待”是為等候他人而暫停走路;“很”原指路難走,引申為非常;“彼”本指前往另一處,引申為遠指;“律”本義是遵循,引申為法律;“微”本指隱蔽行走,引申為微行;“銜”本指為控制馬行走而勒在馬口中的金屬嚼子,引申為用嘴叼著(如“銜枚”),進而引申為銜接……當學生明白了“彳”這個部首的形、音、義,便會比較容易理解和掌握“彳”這個系統的一批字。

二、遵循漢字科學規律,適度溯源

漢字集形、音、義于一體,具有“因義構形”和“以形表意”的特點,是世界上獨一無二的表意文字。漢字這一獨特的表意性決定了漢字教學離不開漢字的構字根本。

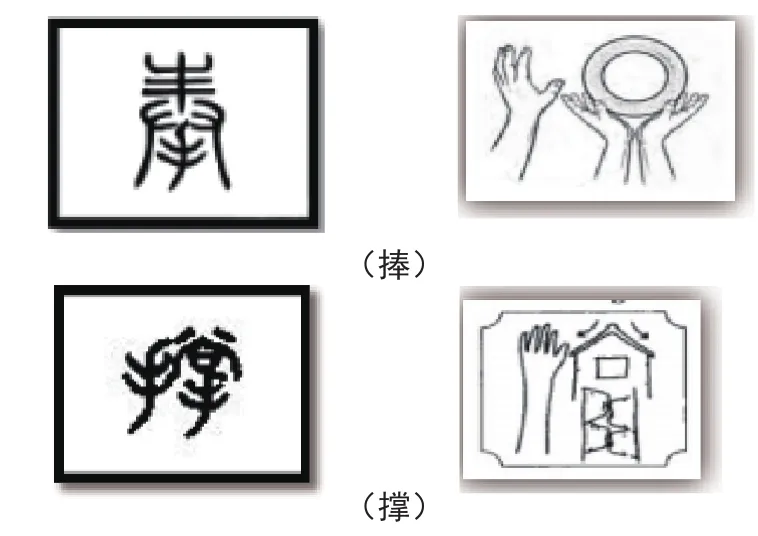

例如,北師大版小學語文二年級下冊自讀課文《魔語瓶》中“捧”與“撐”是要求學生認識的兩個字(如圖1所示),這兩個字都帶有“扌”,說明這兩個字都與手的動作有關。那么,為什么“捧”字表示捧的動作,“撐”字表示撐的動作呢?這兩個字右邊的部件是否有含義呢?課堂上,筆者出示了這兩個字的金文,說:“同學們,這是‘捧’和‘撐’兩個字以前的寫法。你們猜,哪個字是捧,哪個字是撐?”并讓學生說說自己是怎么猜出來的,在學生猜的過程中再與這兩個字的圖畫相印證,這樣,學生對這兩個字的字形及字義都有了直觀的認識。

圖1

無獨有偶,參與《魔語瓶》研課的王老師在執教三年級《和氏獻璧》一課時,要求學生會寫課文中的“捧”字,可很多學生將右下方的部件多寫了一橫,寫成“豐”。于是,王老師給學生補上“捧”字的溯源,學生明白了很多只手小心翼翼地托著的動作是“捧”,右下方的部件是其中一只手的變形,之后他們再也沒有出現將“捧”字寫錯的現象。讓學生知其然并知其所以然,遠比反復強調“捧”字的右下方是兩橫還是三橫的效果要好得多。

三、遵循漢字科學規律,自主識字

遵循漢字科學規律系統識字,最終目的是要培養學生科學的自主識字的能力。提高識字教學的效率是必要的,但培養學生獨立識字的能力才是識字教學的目標。因為這決定著學生今后識字能力的發展,是學生終身發展的基礎。培養學生的自主識字能力,重要的方法之一是傳授給學生科學分析漢字的方法,使學生能夠舉一反三地自主學習更多的生字。

比如,“王”部,通常被人們稱為“王字旁”,其實這個偏旁應該是“斜玉旁”,像“瑪、瑙、琥、珀、玫、瑰、珍……”字都與玉石有關,而與權力無關。“斜玉旁”不等同于“王字旁”。大家之所以把“王”部認作“王字旁”,是因為現代漢字中“王”字和“玉”字的差別只在一點,有點就是“玉”,沒點就是“王”。但如果人們知道了“玉”字和“王”字的本源,就不會出現這樣的錯誤了。

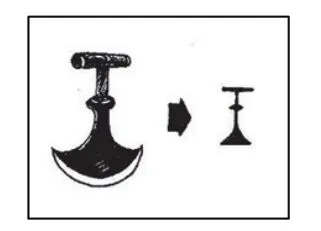

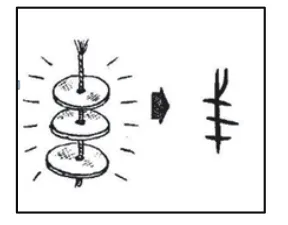

“玉”字像用一根繩子穿著幾塊玉石(如圖2所示),本義指溫潤而有光澤的美石。從甲骨文到金文和小篆,都是用三橫一豎來表示,與“王”字相似,到隸書的時候才多了一個點。“王”字最早的字形是一把大斧(如圖3所示),上面是斧柄,下面是寬刃,這就是實力和權威的象征,所以古代的最高統治者被稱為“王”。

圖3(王)

圖2(玉)

在古代,“玉”字和“王”字的寫法都是三橫一豎,不同的是,“玉”字的三橫是均勻分布的,且一樣長短;而“王”字的三橫之中間一橫稍短,并且靠上一些。關于“王”這個字里的“三”還有一種說法——《說文解字》有云:“天地人之道也,從三數。”可見,“三”的本意并不只是個數詞,而是代表天、地、人。而“王”字表示的是近似于天的人,所以中間那一橫靠上一些。當學生準確掌握了“斜玉旁”的知識,就會在“心理字典”里形成一個“斜玉旁”的系統,當他們遇到帶“斜玉旁”的字,就會自己分析,做到意義識記。比如,“琨、琪、玖”等字都表示一種玉石;“玲、瓏”是形容玉碰擊的聲音;“玨”表示合在一起的兩塊玉。可見,意義識字的效果遠遠高于機械識字,這種分析能力是機械識字的方法培養不出來的。

結 語

原教育部基礎教育司司長李連寧指出:“要提高識字教學效率,就必須進一步研究小學識字教學的規律,包括學生的漢字學習的認知規律和漢字本身的規律。”廈門集美大學金文偉教授亦指出:“科學的漢字教學,關鍵在‘科學’二字,這里有兩層意思,一是漢字本身的科學,二是教學方法的科學。”遵循漢字科學規律進行識字教學,給識字教學注入了活力,當漢字像“畫”一般出現在學生眼前時,他們必將印象深刻。遵循漢字科學規律進行識字教學,不僅能切實有效地提高識字教學的效率,還能使學生感受到中華文化的博大精深,進而使他們產生對祖國語言文字的熱愛之情。