腦梗死二級預防中他汀類藥物的應用情況與中斷他汀類藥物治療對預后以及復發的影響分析

申太平

【摘要】目的 研究腦梗死二級預防中他汀類藥物的應用情況與中斷他汀類藥物治療對預后以及復發的影響。方法 選取我院近期100例腦梗死二級預防患者,隨機分成A、B兩組,每組50例,A組患者根據醫囑按時服用他汀類藥物,B組中斷使用他汀類藥物,并分析其中斷服用藥物的原因,對比兩組患者腦梗死1年后的Barther指數以及改良Rankin量表評分、治療后復發的情況。結果 在B組50例患者中,因為不良藥物反應、依從性差、藥物認知不足而中斷服用藥物分別有15例(30.0%)、19例(38.0%)、16例(32.0%),腦梗死1年后,A組的Barther指數明顯低于B組,A組的改良Rankin量表評分明顯高于B組,A組患者治療后腦梗死復發率明顯低于B組,差異具有統計學意義(P<0.05)。結論 患者中斷服用他汀類藥物的原因較多,中斷服用他汀類藥物會降低患者的生活質量,并且會提高腦梗死的復發率,所以這就要求腦梗死患者需要根據醫囑按時按量的服用他汀類藥物,有利于腦梗死預后的改善。

【關鍵詞】腦梗死二級預防;他汀類藥物;預后

【中圖分類號】R743 【文獻標識碼】A 【文章編號】ISSN.2095.6681.2019.31..02

在中老年人群中,腦梗死是較為常見的心腦血管疾病,其具有較高的發病率、死亡率以及致殘率,并且其預后較差,復發率非常高。目前在腦梗死臨床治療中,最常使用他汀類藥物治療與預后改善,其能夠有效降低患者體內的血液粘稠度以及膽固醇水平,從而降低腦梗死的死亡率[1]。本次研究就腦梗死二級預防中他汀類藥物的應用情況與中斷他汀類藥物治療對預后以及復發的影響進行,具體報告如下:

1 資料與方法

1.1 基本資料

選取我院近期100例腦梗死二級預防患者,隨機分成A、B兩組,每組50例,其中A組男性患者33例,女性患者17例,年齡51~72歲,平均(59.3±4.6)歲;B組男性患者34例,女性患者16例,年齡50~71歲,平均(58.3±4.7)歲,兩組資料比較后差異性小,符合研究要求(P>0.05)。本次研究的內容已經向所有患者及其家屬告知,并簽訂了同意書。

1.2 方法

兩組腦梗死二級預防患者在治療期間均服用辛伐他汀藥物,一天服用一次,一次服用20毫克,A組患者根據醫生的囑托,按時按量服用藥物,B組患者由于各種原因的影響中斷服用藥物。

1.3 評價指標

分析B組患者中斷服用藥物的原因,對比兩組患者腦梗死1年后的Barther指數以及改良Rankin量表評分、治療后復發的情況。Barther指數的總分為100分,分值越高,就說明患者的獨立生活活動能力越高,改良Rankin量表評分的總分為5分,評分越高,就說明患者的傷殘度越高。

1.4 統計學分析

本次研究的所有數據利用SPSS22.0統計學軟件進行統計處理,利用%表示計數資料,使用(x±s)表示計量資料,利用t檢驗組間差異,當P<0.05時,數據差異具有統計學意義。

2 結 果

2.1 B組患者中斷服用藥物的原因

在B組50例患者中,因為不良藥物反應而中斷服用藥物的有15例,占比30.0%;因為依從性差而中斷服用藥物的有19例,占比38.0%;因為對藥物認知不足而中斷服用藥物的有16例,占比32.0%。

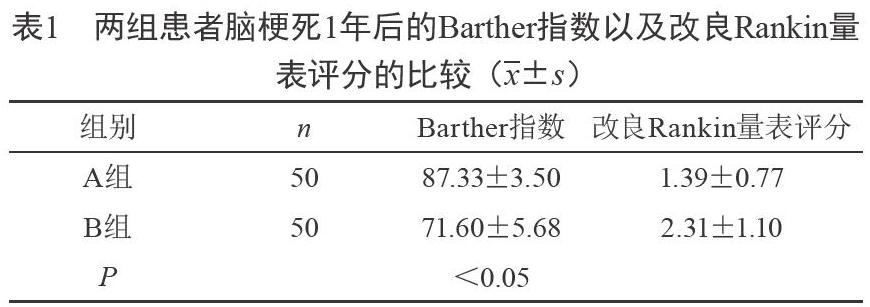

2.2 兩組患者腦梗死1年后的Barther指數以及改良Rankin量表評分的比較

腦梗死1年后,A組的Barther指數明顯低于B組,A組的改良Rankin量表評分明顯高于B組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2.3 兩組患者治療后腦梗死復發情況的對比

A患者治療后腦梗死復發率為6.0%(3/50),B組患者治療后腦梗死復發率為14.0%(7/50),A組患者治療后腦梗死復發率明顯低于B組,差異具有統計學意義(P<0.05)。

3 討 論

因為腦梗死疾病對人體健康的危害性非常大,通過合理按時按量的服用他汀類藥物,能夠促進預后的良好發展,以此有效降低患者腦梗死的復發率。在腦梗死患者的治療過程中,需要對患者腦組織的血液循環進行有效改善,向其提供充足的血液,以此保證腦部正常的微循環,將腦梗死的發展進程阻斷。他汀類藥物在藥物中屬于一種還原酶抑制藥,在臨床降脂藥物中其使用頻率較高,其能夠降低人體體內的三酰甘油、膽固醇含量,從大角度來說他汀類藥物是一種具有全面調脂的藥物;并且其還具有多種不同的非降脂作用,可以有效控制血栓的形成以及動脈粥樣硬化。通過合理按時按量的服用他汀類藥物,能夠有效降低患者體內的血液粘稠度以及膽固醇水平,從而降低腦梗死的死亡率[2]。

綜上所述,患者中斷服用他汀類藥物的原因較多,中斷服用他汀類藥物會降低患者的生活質量,并且會提高腦梗死的復發率,所以這就要求腦梗死患者需要根據醫囑按時按量的服用他汀類藥物,有利于腦梗死預后的改善。

參考文獻

[1] 王永彩.他汀藥物在動脈粥樣硬化腦梗死患者中二級預防的作用研究[J].中外醫療,2018(13):119-120.

本文編輯:李 豆