腎結石手術的臨床治療方法及治療效果

和勇 鄧朝東

【關鍵詞】腎結石手術;治療方法;治療效果

腎結石是臨床泌尿科常見病,常規療法為手術。開腹手術的取石成功率高,不易復發,但其會損傷機體組織,伴有強烈痛感,并發癥多,預后不佳。微創手術是其理想術式,其中以PCNL最為常用,該術式耗時短,損傷性小,利于術后恢復。本研究主體為2015年7月~2019年7月間來院治療的92例腎結石患者,旨在探究不同術式的治療效果。

1資料與方法

1.1一般資料主體為2015年7月~2019年7月間來院治療的92例腎結石患者。以奇偶數法分A組和B組,均46例。其中,A組男29例,女17例;年齡范圍是20~75歲,平均(44.65±2.16)歲;發病部位為:左腎14例,右腎21例,雙腎11例;結石直徑為2.1~5.3cm,平均(3.51±0.15)cm。B組男28例,女18例;年齡范圍是21~74歲,平均(44.54±2.09)歲;發病部位為:左腎12例,右腎22例,雙腎12例;結石直徑為2.0~5.5cm,平均(3.54±0.21)cm。比較并無差異(P>0.05),允許對比。

1.2方法B組選用開腹手術:行全麻操作,切口位置為11或12肋間,逐層切開皮膚組織,以病情為標準游離腎臟,腎盂分離起始位置為輸尿管上段,止于腎門。根據結石分布和大小將腎臟與腎盂切開,完整取出結石,必要時行腎內動脈阻斷操作。經x線確保結石取凈后,行腎盞成形術,若結石殘留則行藥物或體外沖擊波碎石治療。

A組選用PCNL手術:行全麻或椎管內麻醉治療,協助患者取截石位,消毒后經尿道置入輸尿管導管(5F),直達腎盂,以便確定穿刺位置。建立腎積水,評價擴張度。變換體位為俯臥位,將腎臟區腹部適度墊高,使腰背部在同水平面上。行消毒鋪巾處理,切口位置同B組,保持穿刺位,經B超引導明確穿刺點后直接穿刺,而后將針芯拔出,流出尿液后沿穿刺針置入斑馬導絲,切口大小為0.5cm。將穿刺針退出,沿導絲使用筋膜擴張器行擴張操作,至16或18F。留置工作鞘,創建取石通道,經腎鏡明確結石位置,行碎石術治療,術后留置雙J管,便于有效引流。兩組均行抗感染治療,并觀察體溫和切口情況,預防并發癥。

1.3觀察指標觀察手術時間(簡稱OT)、術中出血量(簡稱VI-BL)和住院時間(簡稱HST)等圍術期指標;記錄結石清除率;評價發熱、出血、漏尿、腎通道損傷和感染等并發癥情況。

1.4分析統計學數據處理工具是SPSS16.0軟件,指標表達是(π±s),對比檢驗是t值,幾率表達是[%],對比檢驗是X值,統計學意義的標準為P<0.05。

2結果

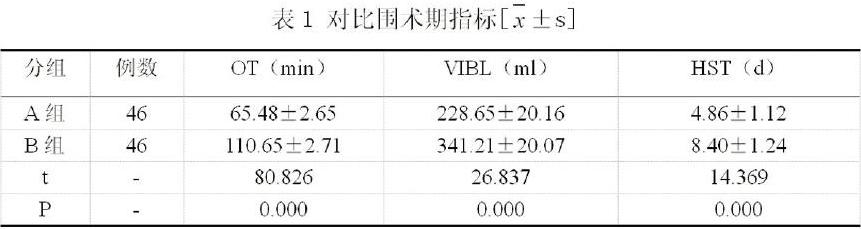

2.1對比圍術期指標A組的圍術期指標均優于B組(P<0.05),如表1。

2.2對比結石清除率A組的結石清除率為97.83%(45/46),B組為86.96%(40/46)(X=3.866,P=0.049)。

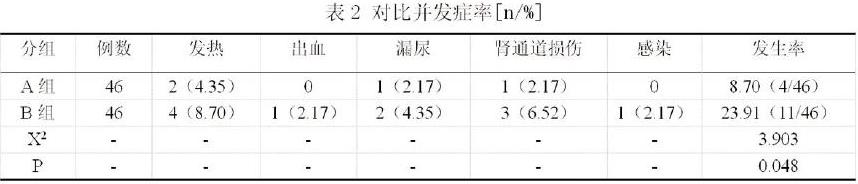

2.3對比并發癥率A組的并發癥率為8.70%,B組為23.91%(P<0.05),如表2。

3討論

腎結石的致病原因是飲食不當、生活壓力過大和作息紊亂等,可導致尿石癥,多行影像學診斷。手術治療是其首選療法,常規術式為開腹手術、PCNL與體外沖擊波碎石手術等。開腹手術無需借助特殊設備,操作簡單,且治療費用少,適用于基層醫院或經濟條件有限的患者。但其可明顯損傷患者機體,伴有較大的治療痛苦度,術后恢復時間長,易導致多種并發癥。PCNL通過B超診斷確定結石位置與大小,而后在其引導下完成手術,可全面評估結石分布和具體位置,穿刺準確性極高,治療無痛苦。但其對于盞內小結石和鹿角形結石的治療效果欠佳,無法完全取代開腹手術,若術中發現患者腎盞口較小,結石位置為盞內,則應改為開腹手術,確保手術效果。

結果中A組的圍術期指標均優于B組(P<0.05)。說明PCNL治療腎結石的效果更佳,可縮短手術時間,且出血量少,可促進術后康復。原因是PCNL屬于微創技術,切口大小為0.5cm,愈合時間短。且術中不對腎臟周邊組織造成損傷,不破壞其生理結構,可縮短治療時間。A組的結石清除率(97.83%)高于B組(86.96%)(P<0.05)。說明PCNL的手術成功率高。原因是該術式經尿道置入輸尿管導管,可直達腎盂,準確定位穿刺位置,并能通過腎積水建立確保充分擴張。經B超引導行穿刺操作,精準度高,利于取石通道的有效建立,碎石術可直接排出碎小結石,清除率高H。A組的并發癥率(8.70%)低于B組(23.91%)(P<0.05)。說明PCNL的治療安全性高。原因是該術式借助輸尿管導管、B超、筋膜擴張器和腎鏡等治療設備,可實現高精度操作,視野開闊且清晰,不干擾腹部臟器功能,無需切開皮膚組織,游離腎臟和分離腎盂,切口小,感染率低。術后行引流治療,利于腎功能恢復,不會導致出血或漏尿等并發癥。總之,PCNL治療腎結石的療效理想,可作為常規術式積極推廣。