急診科475例患者院外帶入壓瘡的風險因素分析

張 琳,張 曉,宋 芳,張 敏*

(1.山東大學齊魯醫院,山東 濟南 250012;

2.濟南市第三人民醫院,山東 濟南 250101;

3.新泰市中醫醫院,山東 泰安 271200)

2007年美國國家壓瘡咨詢委員會(National Pressure Ulcer Advisory Panel,NPUAP)將壓瘡定義為:患者的皮膚以及皮下組織,由于壓力、剪切力、摩擦力的作用導致損傷,常發生在骨骼突起、受壓迫部位[1]。根據來源壓瘡可分為院內發生壓瘡和院外帶入壓瘡。院內發生壓瘡是指患者在住院期間獲得的壓瘡,院外帶入壓瘡是指患者入院前已經發生的壓瘡[2]。發生壓瘡的原因有很多,包括外源性和內源性因素。其中外源性因素有壓力、摩擦力、剪切力、潮濕;內源性因素有肢體感覺障礙、營養不良、貧血、組織灌注差、高齡、肥胖等。壓瘡導致患者生活質量下降、住院時間延長、醫療費用增加、護理難度增高、死亡率上升、衛生資源消耗增加。本研究以我院急診科院外帶入壓瘡患者為研究對象,分析壓瘡發生的原因,為院外帶入壓瘡的預防護理提供參考。

1 對象與方法

1.1 研究對象

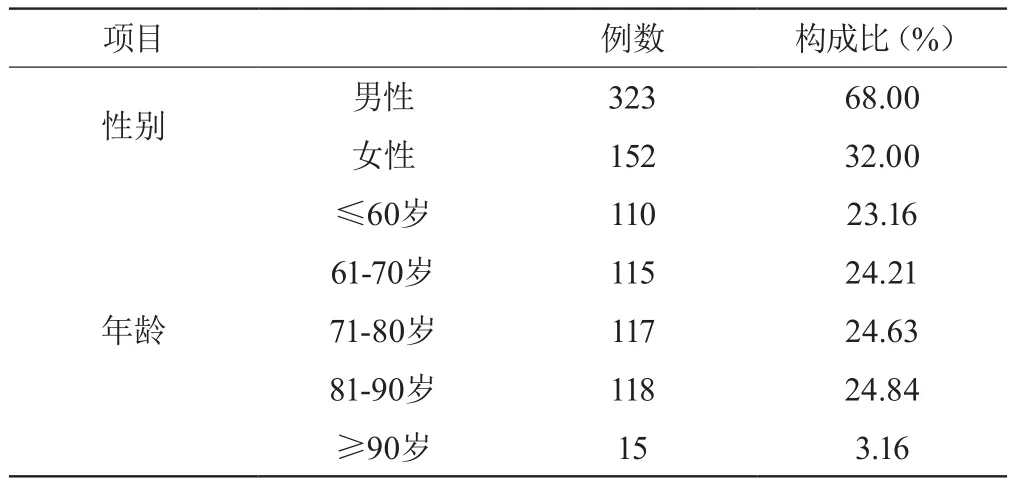

以2017年1月至2017年12月齊魯醫院急診科搶救室和留觀室患者為研究對象,按NPUAP公布的壓瘡診斷標準[3],確診壓瘡患者共475例,均為院外帶入壓瘡。其中男性323例,女性152例。年齡為15歲-99歲,平均年齡為69.32±15.17歲。

1.2 方 法

1.2.1 基本資料收集

由具有臨床護理經驗的護理專職人員回顧性收集急診科不良事件上報系統中壓瘡數據資料,內容包括:患者的一般情況,如性別,年齡、疾病分類(第一診斷)等;壓瘡的分期、發生部位、相關危險因素如長期臥床、肥胖、制動、浮腫、低蛋白血癥、強迫體位、昏迷、大小便失禁、惡液質等。

1.2.2 統計學方法

采用SPASS18.0統計學軟件對數據進行處理分析,采用 (均數±標準差)、頻數、構成比來進行描述。

2 結 果

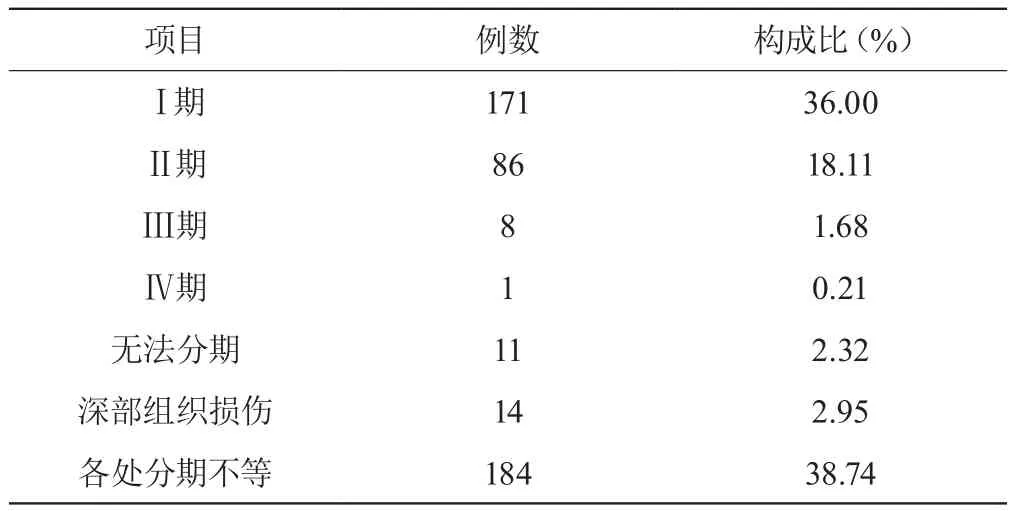

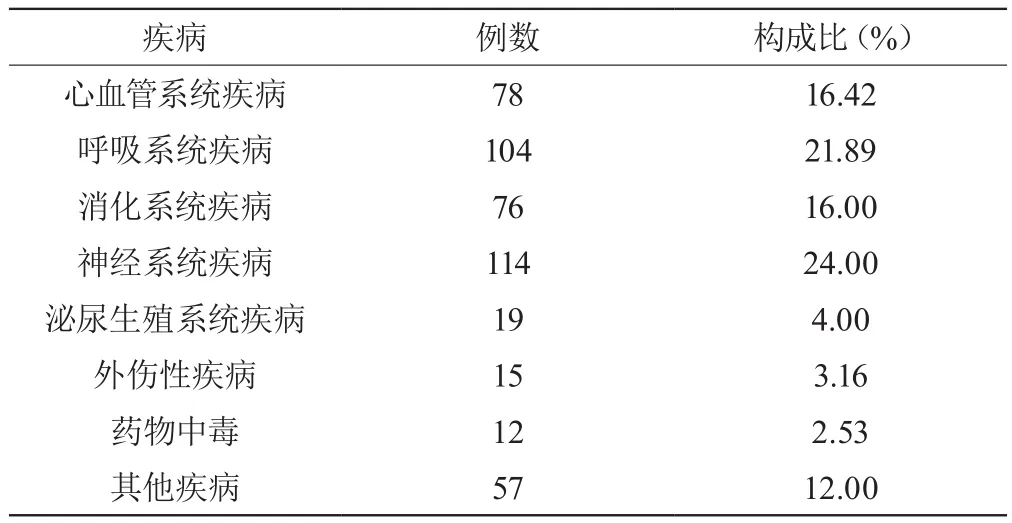

數據顯示,男性壓瘡患者323例,占68.00%,女性壓瘡患者152例,占32.00%。壓瘡患者中60歲以上的老年人占76.84%,見表1。院外帶入壓瘡以Ⅰ期、Ⅱ期最多,分別占36.00%,18.11%,其他分期壓瘡比較少,共占7.16%。此外,各處分期不等的壓瘡占38.74%,詳見表2。表3表明壓瘡患者的基礎疾病中以神經系統疾病所占比例最高(24%),其次是呼吸系統疾病(21.89%),心血管系統疾病和消化系統疾病比例也相對較高,分別占16.42%和16.00%。骶尾部、股骨粗隆、跟骨及足踝等易受壓部位壓瘡發生率較高,其中骶尾部壓瘡共192例,占40.42%,另外多處壓瘡的患者207例,占43.58%,詳見表4。壓瘡的相關因素主要是長期臥床(392例,占82.53%)、大小便失禁(168例,占35.37%)、低蛋白血癥(153例,占32.21%),見表5。

表1 475 例院外帶入壓瘡患者一般資料(n=475)

表2 475例患者院外帶入壓瘡的分期(n=475)

表3 475例患者院外帶入壓瘡與基礎疾病的關系(n=475)

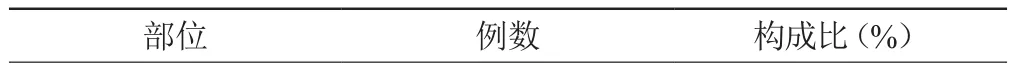

表4 475例患者壓瘡的發生部位(n=475)

骶尾部 192 40.42坐骨 5 1.05股骨粗隆 19 4.00跟骨 6 1.26足踝 14 2.95肩胛骨 1 0.21枕骨 0 0其他 31 6.53多處壓瘡 207 43.58

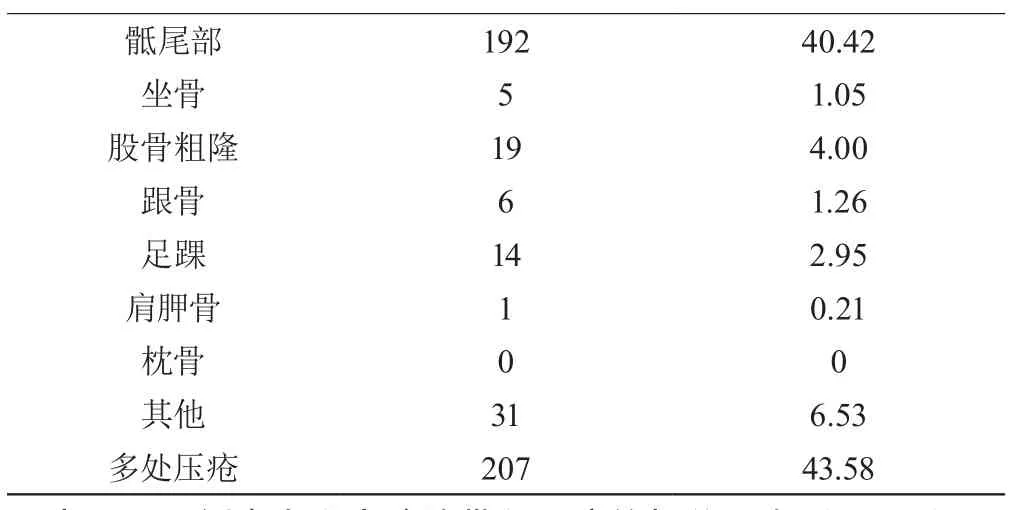

表5 475例患者發生院外帶入壓瘡的相關因素(n=475)

3 討 論

有資料表明院外壓瘡發生率遠高于院內發生壓瘡,這不僅使患者的生活質量嚴重降低,并且消耗巨額的醫藥護理費用[4]。院外帶入壓瘡的護理已成為臨床護理工作中的重點和難點。通過對醫院不良事件上報系統中壓瘡數據資料進行分析,一方面能發現院外帶入壓瘡形成的主要危險因素,為開展壓瘡預防工作提供依據;另一方面可指導臨床護理工作,采取針對性措施進行壓瘡護理,提升護理質量。

高齡是院外患者發生壓瘡的主要危險因素,高齡患者皮下脂肪萎縮,缺乏彈性,同時皮膚易損性增加,加之高齡患者多數患有各種慢性病,肢體活動能力差,機體抵抗力低下,因此高齡患者更易發生壓瘡[5]。表1 顯示在所有壓瘡患者中,60歲以上的患者占絕大多數(76.84%)。在護理工作中應重視和關注年齡因素,做好高齡患者的壓瘡預防工作。

院外帶入壓瘡以Ⅰ期、Ⅱ期壓瘡最多見,分別占36%,18.11%。說明照護者缺乏壓瘡預防知識,護理措施不到位導致壓瘡發生。甚至Ⅰ期壓瘡發生后,也未能引起照護者的足夠重視,導致Ⅱ期壓瘡以及各處分期不等的壓瘡(38.74%)發生。

表3顯示壓瘡的高危患者主要并發于基礎疾病為:消化系統疾病(16.00%)、心血管系統疾病(16.42%)、呼吸系統疾病(21.89%)、神經系統疾病(24.00%)。究其原因,可能為:消化系統疾病多因患者進食量少或胃腸道消化吸收功能差,導致全身嚴重營養不良,患者體形消瘦,極易形成惡液質;心血管系統疾病患者的壓瘡發生多與患者活動耐力差,活動受限、長期臥床有關[6];呼吸系統疾病患者呼吸困難導致強迫體位,或因動脈血氧分壓降低,組織供氧差,皮膚受壓后更容易發生壓瘡[7];神經系統疾病患者大多病情較重,長期臥床,大小便失禁,肢體活動受限,極易發生壓瘡。

壓瘡好發于身體的受力部位及長時間受壓部位,如骶尾部、股骨粗隆、跟骨足踝等處。尤其是骶尾部由于皮下脂肪少,血液循環差,非常容易形成壓瘡。多數文獻報道骶尾部是排在首位的壓瘡高發部位[6,8,9],本研究與文獻報道基本一致,表4顯示骶尾部的壓瘡占所有壓瘡的40.42%,其他部位如股骨粗隆占4.00%、跟骨及足踝部位壓瘡共占4.21%。在對照護者進行壓瘡預防護理宣教時,應著重講明上述部位的護理,并教會他們家庭防護壓瘡的技巧,減少院外壓瘡發生。另外多處壓瘡占43.58%,這也從側面反映了家庭照護者在對患者的護理過程中并沒有對壓瘡給予足夠的重視。

本研究顯示院外壓瘡發生的相關因素中,長期臥床(82.53%)、大小便失禁(35.37%)、低蛋白血癥(32.21%)是最主要的危險因素(表5)。此外,強迫體位(14.74%)、浮腫(13.89%)、昏迷(12.84%)也是不容忽略的因素。患者因各種疾病導致肢體活動受限,難以進行翻身,長期處于被動體位,是壓瘡發生的最根本原因。文獻報道患者維持被動體位超過2h以上且不能改換體位,受壓皮膚極易發生壓瘡[10]。因此應加強對照護者進行壓瘡知識的宣教,使其了解壓瘡的預防措施。院外護理中照護者應至少2h協助患者翻身一次,經常檢查骨骼突出部位以及易受壓部位的皮膚顏色,可對受壓部位進行按摩,避免壓瘡的發生。大小便失禁的患者最常出現骶尾部、會陰部的皮炎及壓力性潰瘍,由于此部位皮膚常受到大小便的刺激,皮膚總是處于潮濕狀態以及代謝產物浸蝕的狀態,造成皮膚紅腫潰爛[10]。因此應保持骶尾部及會陰部的皮膚清潔干燥,避免大小便造成的潮濕刺激。低蛋白血癥可引起全身水腫,導致皮膚張力增高,增加了壓瘡發生的危險[11]。另外低蛋白血癥也一定程度反映了患者全身營養狀況差,營養不良可造成皮下脂肪減少,局部受壓易出現血液循環障礙引起壓瘡。因此在飲食上應給予患者增加蛋白質的攝入,同時適當增加易消化高熱量食物,補充多種維生素,改善全身營養狀況。

隨著醫學的進步和護理技術的不斷提高,壓瘡的防治取得了長足發展,院內發生壓瘡發病率明顯下降,但院外帶入壓瘡的發病率卻一直居高不下。照護者缺乏壓瘡的相關知識,也沒有采取有效措施預防壓瘡的發生。護理人員應向照護者講解壓瘡的危害性,引起照護者的重視。強調壓瘡發生的危險因素:長期臥床或患消化系統、心血管系統、呼吸系統及神經系統疾病的高齡患者,尤其是伴有大小便失禁、低蛋白血癥的患者,應高度警惕壓瘡的發生。教會照護者掌握基本的護理技能,如注意患者骶尾部、股骨粗隆、跟骨足踝等處皮膚的保護,使用氣墊床、按時翻身,并給予加強營養,提高照顧質量。