基于人才培養視角的高職學生參與素質教育活動與自我發展相關性研究

——以常州信息職業技術學院為例

□

從2008年高職院校示院校建設開始,很多高職院校實施了素質教育項目,并構建了素質教育信息化管理平臺,積累大量素質教育數據,這些數據記錄了學生參與素質教育活動的狀況和學生的成長,除了記錄作用外,還有哪些價值,從數據中是否可以找到反映或影響學生發展的相關因素,是一個值得思考的問題。基于人才培養的現實與發展視角,本文試圖通過對常州信息職業技術學院2017屆畢業生在校參與素質教育活動與學習發展狀況的數據進行分析,尋找學生參與素質教育活動與自我發展之間是否存在一定的相關性,對學校素質教育活動的設置、素質教育平臺的搭建、素質教育評價機制的優化有哪些啟示。

一、研究背景

常州信息職業技術學院以國家示范院校建設為契機,從2008年開始構建了以綜合素質培養為重點、體驗式訓練為主導、成長性發展為目的,由“大學生職業素質訓練中心”(一中心)和“大學生創新創業園”(一園)組成的大學生綜合素質訓練體系,下設基本素質、職場素質、科技創新、創業四大基地,并由思想素質、人文素質、身心素質、職業發展規劃、職業核心能力培養、團隊訓練、科技立項、項目孵化、創新論壇、創業探索與創業實踐等十一個模塊及57個動態化項目組成。其中基本素質含思想素質、人文素質、身心素質三個模塊,職場素質含職業發展規劃、職業核心能力培養、團隊訓練三個模塊,創新素質含科技立項、項目孵化、創新論壇三個模塊,創業素質含創業探索與創業實踐兩個模塊[1]。整個體系以“體驗、感悟、成長”為主線,培養學生既具有普適性、創新性,又有較強專業性的高素質技術技能人才。

體系運行以來,學校不斷完善和優化素質教育項目,積累大量實施數據。這些數據的意義和價值一直沒有得到挖掘和開發,如何探尋數據的意義和價值,并利用這些數據完善素質教育工作,提高人才培養質量,成為學校亟待研究的一個領域。從中國知網、維普數據、龍源數據、萬方數據等平臺文獻研究來看,有關素質教育實施情況的數據研究以及對素質教育實施后的跟蹤反饋研究較少,對素質教育培養有效性的實證研究、對受教育主體學生的發展研究以及學生對現有素質教育方式的接受程度和反饋研究比較少[2]。

二、研究假設與思路

本研究的基本假設是學生參與素質教育活動與自我發展呈正相關。素質教育活動參與狀況采用素質教育分進行評定,自我發展通過學生大賽獲獎、評獎評優、學習成績績點這三個方面進行評定,即學生素質教育分與學生大賽獲獎、評獎評優、學習成績績點呈現正相關。

基于這個假設,需要明確兩個問題,一是素質教育分的計算方法。二是學生大賽獲獎、評優項目的選擇和學習成績績點的計算。首先,素質教育分的計算方法。素質教育分是學生參與素質教育活動并通過考核后獲得的成績,是學生素質教育活動參與狀況的重要評價指標。素質教育活動的考核采用過程性考核與終結性考核兩種方式,重點在過程性考核,具體包括態度性評價和知識性、技能性評價三部分。學生參與基本素質領域和職場素質領域活動并通過考核,可得5個素質分;參與科技創新領域和創業領域素質教育活動并通過考核可得10個素質分。每位學生的素質教育成績依托素質教育信息管理平臺進行記錄、查詢和反饋。其次,是學生大賽獲獎、評優項目的選擇和學習成績績點的計算。學生大賽獲獎類別主要包括思想素質類、文化素質類、身心素質類、技能大賽類、生涯規劃類等,按獲獎等級分別賦予相應分數。本研究的賦分標準為:國家級大賽獲獎一等獎100分,二等獎80分,三等獎60分;省級大賽獲獎一等獎50分,二等獎40分,三等獎30分;市級大賽獲獎一等獎30分,二等獎25分,三等獎20分;校級大賽獲獎一等獎15分,二等獎10分,三等獎5分;二級學院大賽獲獎一等獎5分,二等獎4分,三等獎3分。

評優主要包括榮獲三好學生、優秀學生干部、優秀團員、優秀志愿者、大學生年度人物、社會實踐優秀隊員等稱號,根據評優等級賦予相應分數。本研究的賦分標準為:省級優秀80分、市級優秀60分、校級優秀40分、二級學院級優秀30分。

績點由教務處提供,指學生在校三年間課程學習總成績的平均績點,反映學生在校三年課程學習的總體狀況。

本研究主要的思路是,分析學生的素質教育分,并與學生在校的獲獎情況、評優情況、成績績點進行相關性研究,探索各要素之間的相關性。

三、數據分析與討論

(一)數據來源及分析方法

本研究依托常州信息職業技術學院素質教育信息管理平臺記錄的數據,以2017屆畢業生為研究對象,從7個二級學院4100名畢業生中隨機抽取1065名學生,其中男生454名,占43%,女生611名,占57%。樣本是素質教育全程的參與者、獲益者和反饋者,具有一定代表性。

本研究收集樣本在校期間獲得的素質教育分、課程成績平均績點、大賽獲獎和評優四個方面數據,其中素質教育分包括素質教育總分以及基本素質、職場素質、創新素質、創業素質分四個領域分,數據從素質教育信息管理系統中直接導出并整理。課程成績平均績點、大賽獲獎和評優的資料從學生成長檔案中獲得,并對照賦分標準轉換成相應分數。數據采用SPSS11.5軟件包進行統計分析,方法包括:描述性統計、獨立樣本t檢驗、相關分析和回歸分析。

(二)數據分析與相關討論

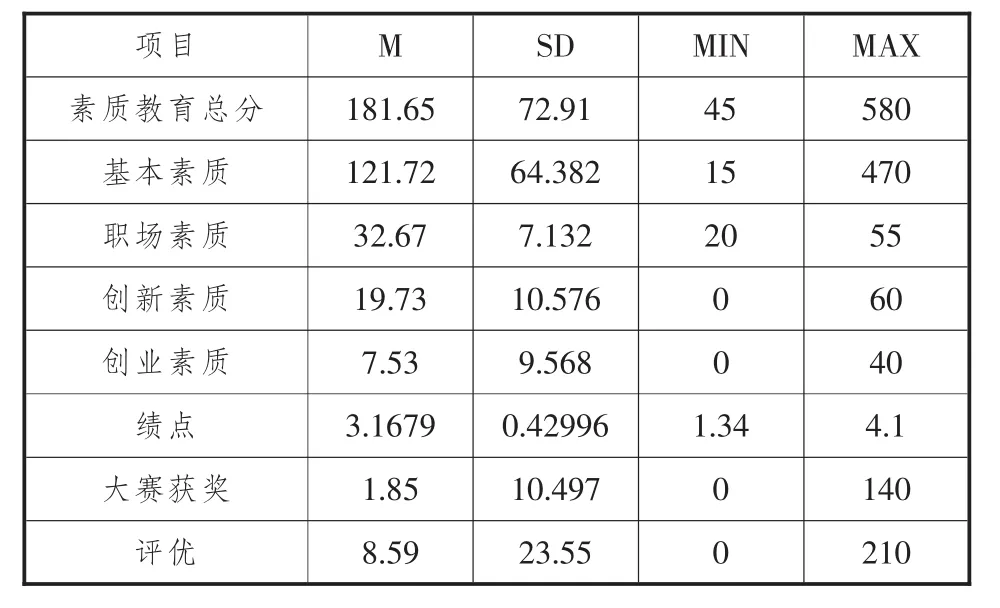

1.素質教育分、績點、大賽獲獎和評優的描述性統計。數據結果如表1所示,高職生在校期間素質教育平均分達181.65,標準差為72.91,最低分45分,表明每個學生都參與到素質教育活動中,素質教育活動參與度高,但個體間素質教育活動參與度差異較大。對比各素質教育領域的平均分發現,基本素質領域學生參與量高,職場素質、創新素質、創業素質參與量偏低。學習績點接近正態分布,是反應學生在校課程學習總體狀況的指標。大賽獲獎人數為115人,占樣本總量的10.8%;評優人數為213,占樣本總量的16.9%,表明高職生在校期間大賽獲獎人數比例低于獲榮譽稱號學生的比例。

表1 素質教育分、績點、大賽獲獎和評優的描述性統計

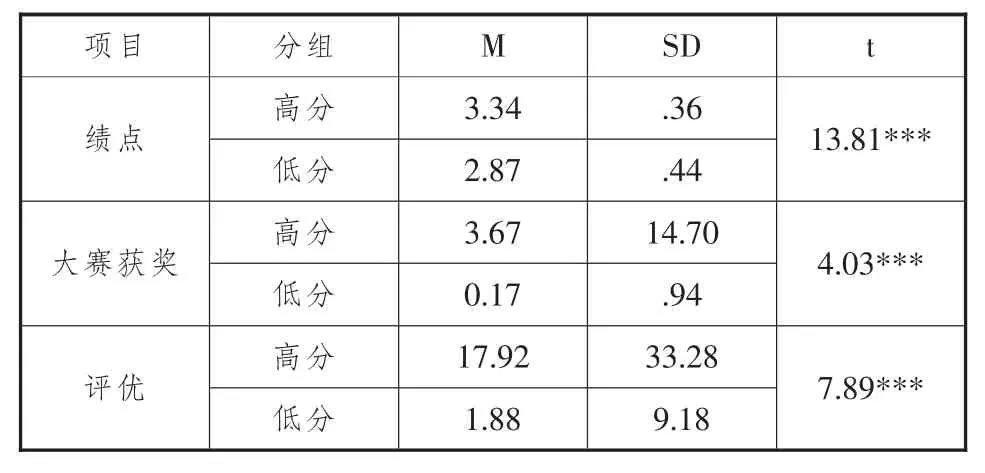

2.素質教育高低分組在績點、大賽獲獎和評優平均數差異比較。根據經典測量理論,如果數據呈正態分布,以27%作為區分高低組的臨界點,所得到的鑒別度可靠性最大。我們假設,如果學生數量足夠多,學生素質教育得分接近正態分布。因此本研究將素質教育總分排在前27%的學生作為高分組,排在后27%的的學生作為低分組,比較素質教育總分高低分組在績點、大賽獲獎和評優上的差異。結果如表2所示,獨立樣本t檢驗顯示素質教育總分高分組和低分組在績點、大賽獲獎和評優的平均值上均存在顯著差異。

表2 素質教育高低分組在績點、大賽獲獎和評優平均數差異比較

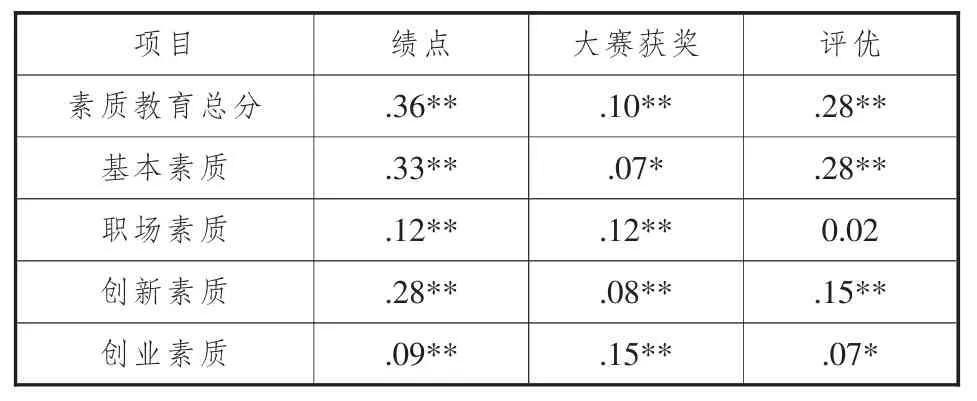

3.素質教育分與績點、大賽獲獎、評優之間的相關分析。采用pearson積差相關對高職生在校期間素質教育分、基本素質、職場素質、創新素質、創業素質與績點、大賽獲獎和評優之間進行相關分析。如表3所示,素質教育總分與績點、大賽獲獎和評優之間均相關顯著;基本素質分與績點、大賽獲獎和評優之間也相關顯著;職場素質與績點、大賽獲獎成顯著相關,與評優相關不顯著,接近0;創新素質分與績點、大賽獲獎、評優之間相關顯著;創業素質分與績點、大賽獲獎和評優之間均相關顯著。

表3 素質教育分與績點、大賽獲獎、評優之間的相關分析

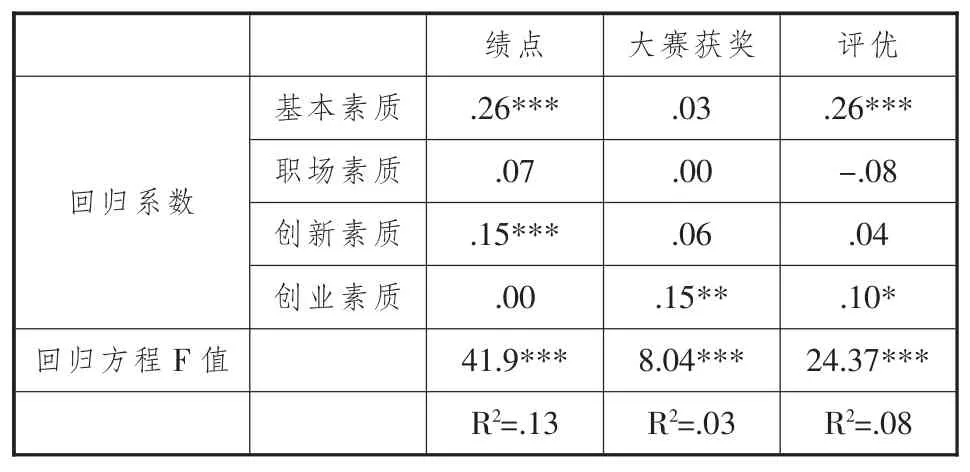

4.素質教育各領域分對績點、大賽獲獎和評優線性回歸分析。為進一步討論高職生參與素質教育活動與自我發展的內在關系,分別以基本素質、職場素質、創新素質、創業素質為預測變量,績點、大賽獲獎和評優為因變量,在檢驗標準α=0.05水平上,進行線性回歸分析如表4所示。結果發現高職生素質教育活動的參與度均正向解釋其在校期間的績點、大賽獲獎和評優上的變異。

表4 素質教育各領域分對績點、大賽獲獎和評優線性回歸分析

四、研究結論

(一)高職生參與素質教育活動與在校期間的成績績點、大賽獲獎和評優呈顯著正相關

大學生綜合素質的基本內涵是以開發大學生基本素質、職場素質、創新素質和創業素質為著力點,進一步深化教學主渠道外的、有助于學生提高綜合素質的各種活動和培養項目,幫助學生全面成長成才。本研究發現學生素質教育活動得分高的學生在校期間成績績點、大賽獲獎和評優的表現顯著高于素質教育活動得分低的學生。這說明素質教育活動參與度的高低與學生的在校表現存在一定的相關性。研究發現全面、積極的學習生活參與度會促進學生在知識積累、認知思維、組織表達、道德價值等不同維度的發展[3][4]。本研究證實高職素質教育領域,由于學生參與度不同而導致個體發展差異的現象客觀存在,此外也證實了高職院校素質教育培養的有效性,素質教育活動參與度高的學生相比參與度低的學生有更好的自我發展,也說明學生在校生活各方面的積極性、活躍度與自我發展成正比。

(二)高職生素質教育活動的參與狀況對其績點、大賽獲獎和評優上的變異具有正向解釋作用

從回歸模型摘要中可以看出,基本素質和創新素質兩個自變量與效標變量“績點”的多元相關系數的平方為0.13,表明兩個自變量共可以解釋“績點”13%的變異量;“創業素質”自變量與效標變量“大賽獲獎”的多元相關系數平方為0.03,雖然顯著,但解釋量幾乎為零;“基本素質”和“創業素質”兩個自變量與效標變量“評優”的多元相關系數的平方為0.08,意味著兩個自變量共解釋“評優”8%的變異。研究結果表明高職生參加綜合素質活動,能顯著促進自我發展,在績點、大賽獲獎和評優三個方面取得更好成績。基本素質高的學生,有明確的是非判斷和道德操守,知道如何做人做事,掌握更多人文和科學的知識,擁有更健康的身心;創新素質培養學生創新意識,提升創新能力,促進高職生在專業學習中專注并主動思考,進而獲得優異的學習成績。同樣,基本素質培養學生的政治素養、理想信念、責任意識和大局觀念;創業素質推動學生主動參與到班級管理和學校服務工作中,在評獎評優中更有優勢。創業素質培養學生的創業精神,培養學生的膽識、知識和見識,而擁有創業素質的同學在參加大賽中,更易脫穎而出,獲得比賽榮譽。

(三)高職生參加不同類別素質教育活動對其自我發展具有差異化影響

高職生參與素質教育活動,呈現高高低低的特點,即基本素質類活動參與度高,差異性也高;職場素質、創新素質、創業素質參與度低,差異性也低。高職院校重視培養學生擁有包括社會主義核心價值觀在內、具有普適性、實用性、公民性的基本素質能力,從大一伊始就開設了選擇自由、形式多樣、內容豐富的基本素質類活動,高職生從入校起就開始參與基本素質活動,但參與程度因人而異,呈現出較高差異性。職場素質、創新素質、創業素質是高職院校素質教育體系中重要組成部分,雖然學校有部分活動要求全體學生必須參加,但總體而言,高職生對提升這三方面素質能力的意識仍較為薄弱,導致低參與度和低差異度。

基本素質對自我發展中績點和評優的影響要高于職場素質、創新素質和創業素質的影響。相比其他素質領域,基本素質對績點和評優的回歸系數最高,表明積極參加基本素質活動,能顯著促進成績和評優的提升,進一步證實高職院校基本素質培養對促進學生成長具有重要作用。但基本素質對大賽獲獎的回歸系數幾乎為零,而創業素質對大賽獲獎的回歸系數顯著,表明創業素質的提升對在大賽中獲獎具有重要促進作用。

需要注意的是,自變量職場素質對效標“績點”“大賽獲獎”“評優”的回歸系數都不顯著,表明職場素質對這三個方面的解釋力較小。從表1描述性統計分析發現,職場素質的標準差相比其他三個素質領域的標準差低,即樣本的職場素質分的差異性最低。存在的原因是高職院校非常重視高職生職場素質能力的培養,有較大一部分活動是必選項目,要求每位學生都必須參加。因此,高職生職場素質類活動參與度差異較小,對其自我發展的影響需要再進一步證實。

實際上,素質教育與學校教育體制機制密切相關,與教育指導思想和教學主體內容緊密相連[6]。本研究是基于高職院校素質教育工作實踐,從人才培養的視角,依據數據分析,證實高職學生參與素質教育活動對自我發展具有重要影響,也證實了在高職院校開展素質教育的重要性和必要性。在后續工作中,要繼續開展內容豐富的基本素質類活動,提升學生思想素質、文化素質和身心素質,同時要提升學生活動參與度,打造有吸引力的素質教育品牌項目。活動參與度是影響高職生在校期間成長的關鍵因素,學生活動參與程度越高,其自我評價就越高,就越能促進在知識學習、思維能力、職業探索等不同維度的發展。因此從活動設置角度來看,高職院校要大力推進素質教育品牌項目的示范引領作用,努力打造一批學生想參與,參與有收獲,收獲有成長的品牌項目,吸引更多學生主動參與到素質教育活動中。高職院校還需要發揮教育評價效應,實現評價結果應用化。完善效果反饋機制,增強學生參與素質教育活動的獲得感和價值感。