“互聯網+”時代大學生生命教育的現狀及其發展

□

教育學者以及以國家教育事業為己任的各級各類學校對生命教育的探索從上世紀60年代以來至今從未中斷,我國教育領域針對青年大學生群體的生命教育的討論也一直在繼續,但一段時間以來,電視、報紙、網絡等各類媒體對大學生生命事件的報道并沒有出現社會期望的銳減,這樣的形勢不免讓人憂心,同時也發人深省,究竟什么樣的生命教育才能喚醒青年一代對自己及他人生命的尊重與警惕,尤其在這樣的新時期,怎樣實踐生命教育才能更有效地幫助他們樹立起對生命、生活及生存的積極信念,做到知與行的統合,這是當代生命教育的研究者和實踐者們終日苦思的問題。

一、什么是生命教育

生命教育是伴隨著人類文明的發展及現代化的推進而興起的一種新的教育思潮,美國杰·唐納·華特士在上個世紀六十年代提出了生命教育概念。最初生命教育的主要內容是教育青少年遠離毒品,預防艾滋病、自殺、暴力等問題,而今生命教育的內涵早已不再限于此。如浙江大學王東莉教授認為“生命教育是一種多層次的認識生命本質、理解生命意義、提升生命價值的教育”[1]。又如劉濟良也在其論著《生命教育論》中指出生命教育應關注生命的個體性、完整性、過程性和人文性,他認為生命教育是與生命有關的教育,對生命的珍惜、生命的意義、生命的潛能發揮等都在這個概念范圍之內。[2]在當前的新形勢下,還有學者提出有關生命、生存和生活的問題都應該一并被納入現行的生命教育的范疇當中[3]。可以預見的是,未來生命教育的內涵還將繼續隨著時代和文化的發展而不斷地得到拓展更新,課題組認為生命教育是一種連續的終生教育,它應伴隨著人的成長的各個階段,在“互聯網+”時代生命教育不僅要向受教育者傳遞生命意義和現實的生存技能,還要讓受教育者明了如何在網絡環境中尊重和保護生命,完成這一教育使命不僅是學校的責任,也是家庭與社會的責任。

二、關于當前高校生命教育的問卷調查

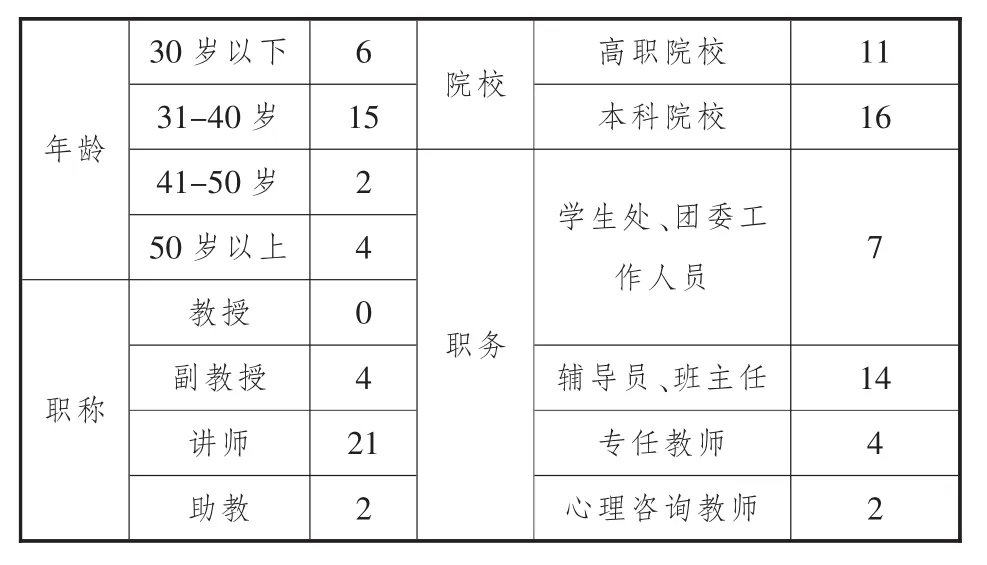

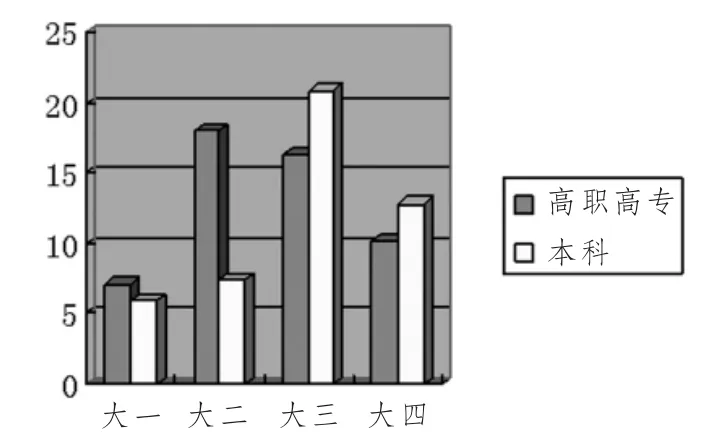

為了深入了解當前高校開展大學生生命教育的現狀,課題組對江西省內8所高校(含4所本科院校和4所高職高專院校)的師生進行了問卷調查。此次調查共發放問卷830份(含學生問卷800份和教師問卷30份),回收問卷共計 811份,問卷的回收率為97.71%,剔除掉無效問卷后,剩余有效問卷784份(含有效學生問卷757份,有效教師問卷27份),問卷的有效率為96.67%。在接受問卷調查的教師中,年齡在40歲以下的中青年教師有21位,約占77.78%;職務為學校專職輔導員或班主任的教師有14位,約占51.85%。被調查教師的樣本結構可詳見表1。在選取學生調查對象時,結合調查目的以及各年級學生的學習情況,課題組向大一新生發放問卷100份,向大二學生發放問卷200份,向大三學生發放問卷300份,向大四畢業生發放問卷200份。回收的有效問卷中,各年級學生占比詳見圖1。

表1 被調查教師結構表

圖1 被調查學生占比統計圖

課題組對回收的問卷進行整理,并對被調查的8所高校開展大學生生命教育的情況進行總結,發現當前高校生命教育實踐集中表現出如下幾個特征:

(一)高校生命教育的視角趨于集中,教育內容不能滿足時代需求

調查結果顯示被調查的8所高校都對大學生開展了生命教育實踐,且這些高校基本上都能把心理健康教育、法制安全教育、艾滋病預防以及基本生存技能教育(如遭遇火災、溺水、地震等時,如何自救和他救)作為生命教育的主要內容按計劃推進。這些內容無疑是生命教育的必要內容,但是對于“互聯網+”時代的生命教育而言,僅僅這些內容顯然還是不全面的,“互聯網+”時代的到來,對高校生命教育提出了更多的新的內容要求,若干網絡詐騙、網絡貸款、網絡暴力等有互聯網參與的致害甚至致死事件的頻頻曝光提示大學生生命教育不僅要向受教育者傳遞生命意義和現實的生存技能,還要讓受教育者明了如何在網絡環境中尊重和保護生命。

(二)高校生命教育的課程建設不全,生命教育課程需要提高專業化程度和感染力

調查結果顯示8所高校實踐生命教育的方式方法較多,如開設生命教育相關課程、開展生命教育主題班會、創建生命教育知識宣傳欄、組織學生社團開展生命教育主題日活動和邀請校內外專家、教師開展生命教育相關專題講座等等都是目前常見的生命教育形式,但是從現有的教育形式來看,問題仍然存在。如當前大部分高校把生命教育作為思政或者是心理健康教育課程中的一個知識單元,只有少部分高校會開設連續而系統的生命教育必修課。而且從問卷中所反映的生命教育效果來看,超過半數的被調查學生表示當前雖然學校對他們開展生命教育,但是他們認為所接觸的生命教育只是“在較低程度上改善了一部分學生對生命及生命意義的認識”而已,他們渴望有專業的專門的生命教育教師隊伍為他們傳授科學而專業的生命課程知識,如生死哲學課、生命倫理學課、網絡空間安全課等都是他們感興趣的課程。很明顯,現有的生命教育課程并不能滿足學生對生命知識的渴求,高校生命教育的課程體系有待逐步健全完善,大學生生命教育實踐需要一支專門的專業的教師隊伍來推動其系統化和專業化。

(三)高校學生工作者是大學生生命教育的主體,家庭與社區對生命教育的貢獻不足

從收集到的結果來看,目前8所高校實踐生命教育的主要人員是學生輔導員、班主任以及學校學生處或團委的工作人員,而學生家庭的教育力量還沒有得到充分開發,現實中許多學生家長對孩子思想觀念的關注非常有限,分析其中原因可能是家長本身缺乏且無從獲得生命教育的相關知識信息。可是,與這一現象相矛盾的是,調查中有60%以上的學生表示除了學校教育以外,對他們的生命觀和生命態度影響最大的是自己的父母。大學生正處于青年初期,自我意識正處于從自我矛盾到自我同一的發展階段,他們不僅需要學校教育,更需要家庭教育和社會教育來幫助他們實現對生命的全面認識,幫助他們學會尊重生命、保護生命。由此可見,學校可以而且有必要采取某種方式手段加強與學生家庭和生活社區的交流與合作,讓當前大學生生命教育更加體現出全員教育、全過程教育的特性。

(四)高校生命教育與中等教育重疊,且大一是生命教育較為集中的階段,高校缺乏連續的生命教育

被調查的大學生中有相當數量的人表示在學校期間“偶爾”或“有過”接受生命教育,并且教育內容與形式與高中時期所受教育相比并沒有太大的不同或提升,而剛入大學時是生命教育較為集中的時期,被調查的8所高校中幾乎沒有哪一所會依學制制定連續性的生命教育計劃,正因為如此,學生所獲得的生命知識及體悟就失去了得到及時強化和升華的機會。高校生命教育應該面向全體學生有計劃有系統的開展,而非僅僅是初入學的新生;高校生命教育也需要加強與中等教育的溝通與銜接,需要在中等教育的基礎上更加深入地觸動人心、引人深思。

三、“互聯網+”時代高校生命教育的發展

“互聯網+”發展戰略讓人們見證了互聯網的巨大威力,而在此次被調查的學生中有超過半數的人表示在他們個人成長的過程中,互聯網傳媒是他們獲得各類生命知識的主要途徑。由此可見,主動把互聯網因素考慮進大學生生命教育的實踐中來是高校生命教育發展的必然趨勢,是互聯網新時代對高校生命教育提出的新要求。

(一)高校生命教育內容需要及時拓展,在現行教育的基礎上,把網絡空間安全、網絡法規等新型網絡知識納入高校生命教育內容是時代的新要求

網絡空間既是信息的存在空間,也是人的生存環境,可以說網絡空間安全問題既關系著信息的安全,也關系著關人的安全,是人和信息對網絡空間的基本要求。然而在現實生活中,或是由于人們的網絡空間安全意識淡薄,亦或是由于人們實在是缺乏關于維護個人網絡空間安全的專業知識,還可能是因為少部分人對新的網絡安全法規缺乏了解,使得網絡案件層出不窮,輕則誤導人生價值觀、重則會危害生命,此類事件的頻發傳遞給社會的信息是當前學校生命教育存在漏點,與互聯網相關的安全知識必須受到關注,網絡安全法以及網絡空間安全等新型的安全知識、法制知識都應當成為新形勢下高校生命教育的必要內容,學生必須學會網絡環境中的生命倫理、學會在網絡空間中尊重和保護生命。

(二)高校生命教育需要更系統的課程布局和更專業化的教師隊伍,利用互聯網技術緩解教師緊缺問題的同時應提高課程的感染力

課程教學是當前高校實施教育的主要形式,而此次調查反映出高校生命教育課程建設明顯不足,生命教育課程的專業教師較為緊缺,這一現狀在一定程度上限制了生命教育的質量和效果。學校需要積極引進生命教育專業課程教師,同時也要加強對學校現有師資的培訓與培養,以進一步把生命教育的課程體系建立建全[4]。互聯網技術在這一過程中也是能發揮作用的,學校可以組織動員教師積極參聽各類網絡課程(如微課程、慕課等)來避免教師完全脫崗培訓;也可以對學生增設網絡選修或必修課程,使學生的學習更具自主性和選擇性。

另外值得一提的是,整合技術的生命教育教學法已然成為新的時代趨勢,高校生命教育教師在對大學生進行生命教育的專業授課時也可以充分利用信息技術的優勢來提高大課堂對學生的吸引力和感染力,進而提高教學效果[5]。

(三)高校生命教育不能“單打獨斗”,它需要家庭與社會的支持,應用互聯網技術加強學校與學生、家長及社區的聯系

調查結果表明大學生生命觀及生命態度受父母影響極大,為了提高生命教育的效果,學生家長有必要了解生命教育的相關知識,這樣做既能實現家長的自我教育,也能促進家長對學生的積極教育。高校可以充分利用互聯網的交流與傳播特性,通過創建家校通、微信公眾號、微博等網絡平臺,加強與學生家庭以及其所在社區的聯絡與交流,對學生父母和社區進行生命知識的宣傳教育,把家庭和社區的力量加入到對大學生的生命教育的合力中來。同時,類似于校校通、班班通、人人通等形式的互聯網平臺也可以成為對學生開展生命教育的又一陣地,在這些資源共享的平臺上,學生們可以更輕松更方便也更及時地獲取自己需要的生命知識。

(四)高校生命教育需要實現連續性,利用互聯網技術提高各類信息的收集效率,加速實現生命教育的無縫對接

生命教育的連續性要求高校的生命教育應面向全體大學生分年級按階段實施,大學生生命教育不是懸空的高架,它是建立在基礎教育、中等教育階段所實施的生命教育的基礎之上的,高校生命教育相較于學生前一階段生命教育而言,是對學生已掌握生命知識技能的深化與升華,是生命教育的更高階段[6],大學生生命教育需要加強與中等教育階段生命教育的銜接,避免出現教育的重疊與斷層。而做好這項銜接的前提是對學生入學前所掌握的生命知識和技能現狀有全面了解,也要對中小學階段所實施的生命教育情況有所掌握,這項大數據的收集可以依靠互聯網技術來實現(如對大學生開展網絡問卷調查,在高校與中小學校之間搭建數據共享平臺等)。

四、結語

生命教育思潮始于上世紀西方的教育領域,我國生命教育的理論與實踐經歷著從引進到不斷創新的過程。可以肯定的是,生命教育應該是一種超前教育,它是在學生問題觀念與問題行為出現之前應及早對學生施加的一種預防性教育。生命教育發展至今,其教育內容、教育形式、教育途徑等等都已遠非當初,生命教育在其方方面面都緊緊跟著時代的步伐而發生著相應的變化。大學階段是人走向成年的關鍵期,大學生渴望獲得系統而科學的生命知識,渴望有專業的教師為他們解釋有關生命的各種疑惑,幫助他們樹立起正確而科學的生命觀念和生活技能,生命教育對他們而言顯得十分必要而且緊迫。但是當前高校校園內生命事故頻發的事實暴露出大學生生命教育存在短板,大學生生命教育的目標還遠遠沒有實現,高校需要對當前大學生生命教育作出更多的思考和探索。

在互聯網新時代,互聯網元素將不可避免地滲透于學生學習和生活的各個環節當中,高校生命教育將順應“互聯網+教育”的發展大勢,最大限度地發揮互聯網在大學生生命教育實踐中的作用,互聯網與高校生命教育的結合將在一定程度上幫助解決大學生生命教育實踐中存在的現實問題,高校要利用信息技術的優勢和“互聯網+”帶來的契機,讓互聯網在生命教育教學過程中發揮出應有的作用,引導學生在各種形式的生命教育中體驗到生命倫理、感受到生命意義。“互聯網+高校生命教育”的遠大前景值得期待與暢想,有理由相信融入了互聯網的高校生命教育將更顯活力,更具效力,它將幫助更多的大學生實現生命、生活與生存的和諧與美好。