開平碉樓的建筑裝飾藝術特色研究

劉典財

摘要:開平碉樓其豐富的建筑群落和獨特的建筑裝飾特色是將中國傳統建筑文化與西方建筑文化相結合,它凝聚了西方建筑史上不同時期許多國家和地區的建筑成就,形成了獨特的建筑藝術形式。體現了在僑文化的影響下,開平人民對當時西方建筑風格的追崇和對自己家鄉熱土的熱愛。文章通過研究開平碉樓的建筑形式,建筑色彩,加工工藝和建筑材料等方面分析開平碉樓的裝飾藝術特色,發現其背后的文化內涵,對于研究嶺南文化有著特別的意義。

關鍵詞:開平碉樓;僑文化;中西融合;裝飾藝術;審美特征

中圖分類號:TB491 文獻標識碼:A

文章編碼:1672-7053(2019)03-0082-02

1 開平碉樓的歷史背景

在清代時期,廣東開平由于受地形地貌的影響,農民可以正常使用的耕地面積小,貿易欠發達,農業生產收入較低[;。在現代時期,由于開平社會環境的動蕩不安,商業經濟下滑和城市生活水平普遍下降,居民的居住環境極為困難。這也因此導致了當地的一些商人和農民為了謀求生計,被迫逃往海外,開辟新的道路。受西方工業社會現代化的影響,歸國華僑在思想和生活方式上變得更加開放和多元化,他們在回國時,帶回了各種異國文化、生活方式、物品、工具和建筑風格。從最初保護家庭的愿望到對家鄉的熱愛,成就了如今中西融合的開平碉樓。

2 海外華人文化對開平碉樓建筑特色的影響

中國文化是海外華人文化的根源。華人文化是中國傳統文化與儒家文化的重要組成部分,即傳統的農業文明。它包括自由文化元素,如經驗、常識、習慣、自然情感,父權親屬關系,以及基于現代工業文明的理性主義文化精神。它包括有意識的文化因素,如理性、信息、科學、規則、契約、平等、創造力和主觀性。這兩種文化在海外華人文化中一直存在著矛盾的張力,成為海外華人文化進一步發展和自我完善的動力。

華僑文化作為嶺南文化結構中的特有的一種形式。它體現在愛國、團結、奉獻、追求民主繁榮的文化特色中。海外華人回鄉的過程也是進口異質文化的過程,是嶺南文化現代化的重要基礎。開平碉樓在其建筑的藝術形態上離不開僑文化對其的影響,正是因為開平華僑對家鄉的牽絆,把當時盛行的西方文化帶來自己的家鄉,并結合家鄉本地的特色形成了開平碉樓,無論是整體的建筑還是細節的裝飾都促使了這一建筑奇觀的產生。體現了在僑文化的影響下對開平碉樓裝飾風格上產生的巨大影響,也體現了開平人民敢為人先,不斷開拓的創新精神。

3 開平碉樓建筑的裝飾藝術特色分析

3.1 建筑形態

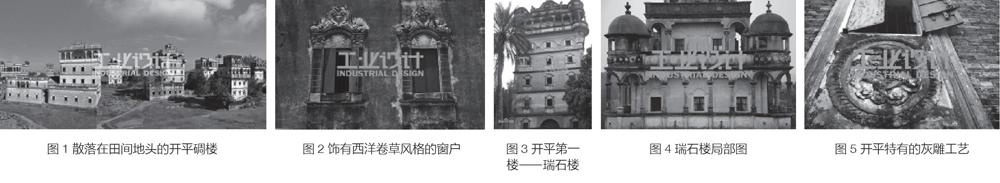

開平地區的民用住房制度與廣東住宅的主體有一定的差異。表現為建筑形式和形象具有明顯的分散性。從現有數干座碉樓的形象來看,更常見和典型的是:傳統的硬山式、中西式、羅馬式、巴洛克式、西班牙式等。通過對開平碉樓使用功能的分析,通常可以將碉樓類型分為三類:住宅防御型、實用型和休閑觀看型。第一類:它具有防止盜匪活動的作用,具有對沖功能,如對沖,前瞻,預警和存儲;第二類:它是被少數家庭成員使用,用以適合生活居住式的花園;第三類:由于內部空間和設施的設計不適合居家生活,僅適用于休閑和放松。

3.2 建筑色彩裝飾

作為“富有藝術裝飾性”的色彩,長期以來廣泛的應用于建筑設計。色彩的運用體現了整個建筑的精髓。一方面,建筑上的色彩體現了人們對生活美、自然美和藝術美的理解。色彩的使用象征著一個民族的意識形態、社會制度、宗教信仰和習俗;另一方面,建筑材料的選擇也與顏色區分有很大的關系。不同材料使用的色彩裝飾各不相同,體現了人們對不同材質的理解,因此,建筑物的顏色不僅可以滿足人們對心目中色彩美的追求。此外,它還可以增加建筑的表現力,突出建筑的個性,更好的體現當地文化的特色。開平碉樓在建筑色彩上由于受當地的材質限制,碉樓顏色多為灰、白為主。在裝飾方面,碉樓的主題大多是由富有中國吉祥寓意的漢字,如“福”和“壽”,以及龍、鳳、蝙蝠、金錢等吉祥圖案;另一方面,為了與西方風格相呼應,雕樓在建造時使用了大量合有西方韻味的裝飾主題,主要包括草、卷軸、鷹、飛獸等幾何圖案0以碉樓的窗戶和窗臺為例,碉樓窗戶外壁通常由灰色塑料或水泥灰泥制成各種形狀和圖案。裝飾主題大多是西式的幾何形狀、草、花等圖案,使整體的裝飾性更強。

3.3 建筑材料

受當地自然環境和當地匪患的影響,開平碉樓的建筑與普通住宅之間的主要區別在于它們對洪水和災難的獨特防御。所以在碉樓的構造上大多是使用承重墻結構系統,以此來提供碉樓長久使用的物質保證。在碉樓使用的建筑材料當中常見的四種建筑外墻材料有:石材、三合土、磚和鋼筋混凝土,其中鋼筋混凝土建筑是現有建筑中使用量最多的材料[3]。由于早期的鋼筋和水泥在大陸難以購買,富有的華僑大多是從香港進口,后期由于內地水泥產量的增多,雕樓在水泥的采購上主要采用廣州生產的水泥,也減少了運輸的成本。建筑材料的易獲取也是促使開平碉樓的快速增長的原因。

以享有開平第一樓的瑞樓為例,樓層高九層,占地面積約92平方米,整棟樓的材料使用都是鋼筋混泥土,十分牢固。樓首層至五層樓體每層都有不同的線腳和柱飾,增加了建筑立面的效果。各層的窗裙、窗楣和窗花的造型和構圖也各有不同,顯得靈活多變。五層頂部的仿羅馬拱券和四角別致的托柱有別于其他碉樓中常見的卷草托腳,循序漸進,向上總自然過渡,很有美學上的祠堂效果。六層有愛奧尼克風格的列柱與拱券組成的柱廊。七層是平臺,四角建有穹窿頂的角亭,南北兩面可見到巴洛克風格的山花圖案。八層平臺中,有一座西式的塔亭。九層小涼亭的穹窿頂。樓的頂部有三層亭閣,凸現西方建筑獨特風格,其中以四周用承重墻接托的羅馬穹窿頂和以支柱支承的拜占庭穹窿頂造型最為顯著,給人以異于常態的美感。

3.4 加工工藝

在建筑的加工技術方面,開平碉樓采用了當地特有的灰色雕塑。灰色雕塑,又稱灰色批、灰色塑料、雕刻是具有五邑地區乃至嶺南地區特色的傳統建筑裝飾藝術[4]。開平用灰雕裝飾開始于清末,主要以寺廟和祠堂的裝飾上,體現了當地民俗風情的建筑文化。以開平風采堂為例,風采堂是余氏祠堂,建于清末民初,題材多涉及歷史典故、神話故事、民間傳說、戲曲人物、民間風俗、祥禽瑞獸、花卉果木、吉祥文字圖等。20世紀20、30年代,華僑紛紛回國營造屋宇,建造碉樓,由此灰雕建筑裝飾藝術盛行[4]。

4 開平碉樓建筑裝飾特色對現代設計的啟示

開平碉樓的創意當時可能是無意識的,伴隨著大眾思維的偶然性,卻無意間創造了廣東鄉村中西結合的建筑奇觀。經歷了百年風雨的開平碉樓,引起了世界人民對建筑藝術的關注,被譽為“令人震撼的建筑藝術長廊”。從這些現象可以看出,雕樓的設計明顯受到來自西方裝飾藝術風格的影響,也可以看出中國傳統的鄉村建筑正與時俱進,不斷地創新。在西方文化的影響下,開平碉樓始終保持著建筑文化的地域性,繼承和發揚了當地優秀的地域文化傳統。開平碉樓能申遺成功也意味著中西融合的更多可能性,表明了建筑的出現必須具有深刻的社會文化背景,也從中告知我們在現代設計學習中不斷汲取新的知識同時,還要擁有自己獨特的一面,只有二者結合才能形成屬于自己的設計特色。

5 結語

開平碉樓建筑群體現了五邑僑鄉將中外多種文化在各個方面上的交融和碰撞直接地表達出來,物化在具體的建筑之中,可以看到它具有很大的視覺沖擊力。面對開平碉樓,我們腦海中閃現的不是當地人民飽受自然和人為災害帶來的痛楚,而是到處洋溢著兼容并蓄,海納百川吸收創新文化的主旋律。作為僑鄉,它無疑是中國僑文化特征的最典型代表。它具有豐富的傳統文化內涵,不僅合蓄,而且與中西方風格的獨特結合相得益彰。作為中國從傳統社會向現代社會過渡的見證,它反映了多元化背景下中國傳統文化和民族建筑的發展。因此,對于碉樓的研究為我們如何正確對待我國傳統文化和西方文化,以及如何促進我國傳統建筑的發展起著至關重要的作用。它為我們研究歷史、社會文化、風俗習慣提供了豐富的信息,見證了時代的發展。

參考文獻

[1]徐怡芳,王健.廣東開平碉樓——舶來樣式與傳統工藝的碰撞[J].世界建筑,2017(08):117-119+133.

[2]倪暢,王萍.開平碉樓與廣州陳家祠的建筑裝飾手法與特色分析[J].現代園藝,2016(18):83.

[3]楊志,羅世侶.開平灰雕文化遺產的價值研究及發展建議[J].美術教育研究,2014(03):42-43.

[4]薛穎,程建軍.開平碉樓的建筑裝飾藝術[J].民族藝術研究,2013,26(01):116-121.