吸毒行為發生的原因及影響因素調查

侯偉 鐘偉芳 蘇茵欣 鄒世杰

摘 要:為了解吸毒行為發生的原因及影響因素,對戒毒人員采取有針對性的矯治措施提供數據支撐,文章采用自編問卷以及家庭親密度和適應性量表、領悟社會支持量表等量表,對130名強制隔離戒毒人員進行調查。調查結果顯示,心情煩惱、好奇、壓力大、對毒品危害認識不足和空虛無聊是吸毒行為發生的主要原因,另外,家庭因素、社會支持、心理資本、人生意義感及生活滿意度等均與吸毒行為的發生有明顯關系。

關鍵詞:吸毒行為;影響因素;戒毒人員;吸毒原因

中圖分類號:C913.8? ??文獻標識碼:A

一、前言

近年來,隨著國家戒毒工作的不斷改革與深化,形成了較為健全的戒毒機構體系,建成強制隔離戒毒所近300個,不斷探索強制戒毒模式與方法,吸毒人員的戒毒效果有了較大的提升。然而,由于毒品的致癮性和心理依賴性,戒毒效果總體上仍然不盡如人意。當前我國吸毒人員的復吸率仍高達90%以上,在強制隔離戒毒所的戒毒人員大部分為多次強制戒毒人員。為了解吸毒人員的吸毒行為發生原因及影響因素,為制定預防吸毒行為發生與戒毒的措施提供實證支持,我們開展了本次調查。

二、方法

(一)研究對象

來自廣東省某強制隔離戒毒所的強戒隔離戒毒人員(以下簡稱戒毒人員)130名,均為男性,年齡為36.76±8.32歲。

(二)研究方法

1.工具

(1)自編“強制隔離戒毒人員基本情況問卷”。問卷包含了戒毒人員個人信息、家庭相關信息、吸毒相關信息,以及吸毒原因等題目。

(2)使用已有成熟相關量表:家庭親密度和適應性量表中文版、領悟社會支持量表、積極心理資本問卷、一般自我效能感量表、人生意義問卷、生活滿意度量表。

2.施測方式

采用不記名個人自評方式集體施測。施測時間約為40分鐘。調查共發出問卷130份,回收有效問卷109份。

3.統計方法

收集的數據運用Excel 2007及SPSS16.0 進行整理與統計分析。

三、結果分析

(一)戒毒人員的基本情況

戒毒人員的地域來源情況占比:農村68.22%,城市31.78%。

家庭出身情況占比:農民68.52%,工人14.81%,商人7.41%,知識分子5.56%,干部3.70%。

文化程度情況占比:小學及以下22.22%,初中54.63%,高中22.22%,大學及以上0.93%。

婚姻狀況占比:未婚48.12%,已婚無孩子1.89%,已婚有孩子34.91%,離婚或分居15.08%,喪偶0%。

入所前職業情況占比:學生1.85%,農民22.22%,公職人員1.85%,企業員工10.19%,個體工商戶32.41%,待業31.48%,其他0%。

吸食毒品類型占比:海洛因55.66%,冰毒46.23%,其他9.43%(此項可多選)。

初次吸毒年齡情況占比:初次吸毒年齡以成年年齡(18歲)和結婚年齡(26歲)(據《中國幸福婚姻家庭調查報告(2015年十城市抽樣調查)》,當前我國公民平均結婚年齡約為26歲)為分界劃分為3個年齡段。小于18歲的占10.38%,18~26歲的占59.43%,大于26歲的占30.19%。

戒毒次數情況占比:1次的占31.78%,2次及以上的占68.22%。

(二)戒毒人員自我報告的吸毒原因

戒毒人員自我報告的吸毒原因情況占比:壓力大的占14.0%,心情煩躁的占20.5%,空虛無聊的占12.5%,好奇的占14.5%,證明自己的占1.0%,虛榮心的占2.0%,覺得帥的占1.0%,被誘惑的占7.0%,滿足性欲的占8.0%,對毒品認識不足的占13.0%,誤食的占1.5%,被人陷害的占2.5%,隨大流的占2.0%,其他的占0.5%。

由上可知,戒毒人員報告的吸毒原因是多樣的,報告最多的5個原因依次是心情煩惱、好奇、壓力大、對毒品危害認識不足和空虛無聊。

(三)吸毒行為發生的影響因素

本調查收集了戒毒人員的家庭、社會支持,以及心理資源、心理衛生狀況等方面信息,以進一步揭示戒毒人員吸毒的原因。

1.家庭諸因素與社會支持

(1)家庭基本情況。以自編問卷收集了戒毒人員的家庭相關信息,包括兄弟姐妹數,家庭年收入,父母文化程度、職業等。

戒毒人員的兄弟姐妹數量狀況占比:獨生的占12.90%,2個的占31.18%,3個及以上的占55.92%。

戒毒人員的家庭年收入狀況占比:5萬元以下的占47.42%,5~10萬元的占29.90%,10~30萬元的占18.56%,30~50萬元的占1.03%,50萬元以上的占3.09%。

戒毒人員的父親文化程度狀況占比:小學或以下的占40.59%,初中的占33.67%,中專或高中的占20.79%,大專或以上的占4.95%。

戒毒人員的母親文化程度狀況占比:小學或以下的占53.47%,初中的占32.67%,中專或高中的占13.86%,大專或以上的占0%。

戒毒人員的父親職業狀況占比:工人的占27.88%,農民的占44.23%,知識分子的占2.88%,干部的占6.73%,商人的占11.54%,其他的占6.73%。

戒毒人員的母親職業狀況占比:工人的占22.33%,農民的占53.40%,知識分子的占4.85%,干部的占0%,商人的占4.85%,其他的占14.56%。

這些結果表示,父母文化程度不高,工作收入偏低,加上兄弟姐妹較多,與吸毒行為的發生可能有著重要關系。

(2)家庭功能。采用“家庭親密度和適應性量表中文版”(FACESⅡ-CV)測查戒毒人員的家庭功能狀況。結果見表1。

分析表明:戒毒人員的實際家庭親密度和實際家庭適應性的平均得分均低于對照組(見表1)。這提示,家庭功能的不足,包括家庭成員之間的情感聯系不足,以及家庭體系隨家庭處境和家庭不同發展階段出現的問題而相應改變的能力不足,與吸毒行為的發生有重要關系。

(3)社會支持。采用“領悟社會支持量表”(PSSS)測查戒毒人員的社會支持狀況。據評分標準,總分小于32,說明受測者的社會支持系統存在嚴重的問題;總分32~50,說明其社會支持存在一定問題,但不是很嚴重。

戒毒人員在PSSS上的得分情況:小于32分的占13.59%,32~50分的占45.63%,大于50分的占40.78%。

戒毒人員在PSSS上的得分與對照組的比較見表2。兩個對照組選自近年的兩項較大樣本的研究。

分析表明,戒毒人員的社會支持系統存在較嚴重的問題,59.23%的戒毒人員的社會支持系統至少存在一定的問題,而且戒毒人員總的社會支持、家庭支持和家庭外支持(包括朋友支持和其他支持)均低于對照組。這表示,社會支持的不足也與戒毒人員的吸毒行為的發生有顯著關系。

2.心理資本

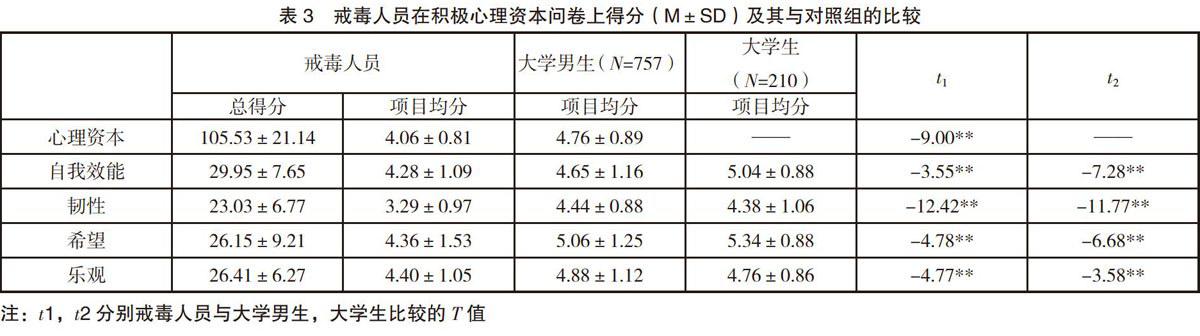

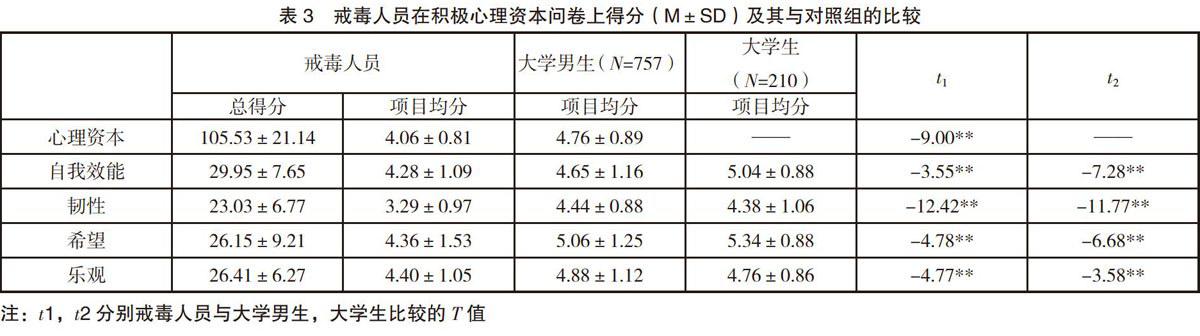

采用“積極心理資本問卷”(PPQ)和一般效能感量表(GSES)分別調查戒毒人員的心理資本和自我效能感。結果見表3和4。

對于積極心理資本問卷,除韌性因子外,戒毒人員在心理資本及其各因子上平均得分稍高于量表理論中值4。4個因子得分的大小依次為樂觀>自我效能>希望>韌性。如表4所示,表明戒毒人員在一般自我效能感量表上的得分顯著低于國際水平。

3.心理衛生狀況

(1)人生意義感。采用人生意義問卷(MLQ)測查了戒毒人員的人生意義感。據評分標準,MLQ得分以38分和51分為分界值。

戒毒人員在MLQ上得分情況:38分以下的占32.35%,38~50分的占54.90%,51分以上的占12.75%。

與對照組的比較見表5。

綜上分析,戒毒人員的人生意義水平較低,87.25%的戒毒人員沒有明確的人生意義,這表示,人生意義感不足與吸毒行為的發生有明顯關系。

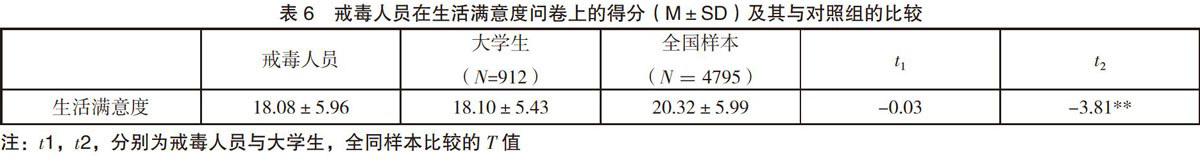

(2)生活滿意度。采用生活滿意度問卷(SWLS)測查戒毒人員的生活滿意度。戒毒人員在SWLS上得分情況,以及其與對照組的比較見表6。戒毒人員生活滿意度狀況占比:非常不滿意的占9.71%,不滿意的占16.50%,少許不滿意的占34.96%,中立的占4.84%,少許滿意的占19.43%,滿意的占13.57%,非常滿意的占0.99%。

從以上圖表可知,戒毒人員的生活滿意度總體上處于少許不滿意的狀況。戒毒人員生活滿意度與大學生無顯著差異,但顯著低于全國樣本。這表示,生活滿意度不高也與吸毒行為的發生有明顯關系。

四、討論

關于家庭、社會諸因素與吸毒行為的關系,本調查發現:

(1)父母文化程度不高,以體力工作為主,工作收入偏低,兄弟姐妹較多等與吸毒有重要的關系。整合這些信息,我們很容易想到,吸毒行為的發生很可能與受良好教育的不足有重要關系。

(2)家庭功能的不足、家庭與社會支持的缺乏也吸毒行為的發生與有顯著關系。聯系戒毒人員報告的吸毒原因,家庭功能與家庭、社會支持的不足可能與“壓力大”“心情煩惱”有重要關系,成為引起吸毒人員吸毒行為的重要原因或重要影響因素。

關于心理資源與吸毒行為的關系,本調查發現,戒毒人員的心理資本處在較低的水平,戒毒人員自我報告壓力大、心情煩惱、空虛無聊、想證明自己等吸毒原因,可能都與其心理資本不足有關。韌性的不足很可能是吸毒人員壓力大,心情煩惱的重要原因。而希望是通過各種途徑努力實現預定目標的積極動機狀態,希望的缺失會使個體處于空虛無聊中,進而可能成為吸毒高危之人。

關于心理衛生狀況與吸毒行為的關系,本調查發現:

(1)人生意義感低或沒有明確的人生意義與吸毒行為有明顯關系。戒毒人員在兩方面的得分均偏低,很可能是12.5%的戒毒人員因“空虛無聊”而吸毒的更深層原因。吸毒人員人生意義感的偏低,無助于其壓力調節,緩解焦慮,可能是影響吸毒行為發生的原因之一。

(2)生活滿意度低于全國普通人群可能也與吸毒行為有一定關系。與全國樣本相比較,戒毒人員的生活滿意度明顯較低,提示生活滿意度與吸毒行為有明顯的關系。

參考文獻:

[1]安 燕,黃 飛,馮 勇.誰對生活更滿意:南疆大學生的生活滿意度研究[J].喀什師范學院學報,2015(6):80-82.

[2]陳藝華,葉一舵,洪泉陽,等.服刑人員生命意義感與人格的關系研究[J].龍巖學院學報,2015(1):107-111.

[3]何志雄,羅偉導,丘志文,等.對吸毒原因的調查與分析[J].中國藥物濫用防治雜志,2004,10(1): 20-23.

[4]田 偉,廖 菁,馬 娟,等.四川地區藥物依賴人群吸毒原因及特征分析[J].現代預防醫學,2009(15):2882-2883.

[5]劉長想.吸毒原因系統的理論分析[J].蘭州學刊,2005(5):230-235.

[6]朱曉東,陶麗麗,竇正毅.社會心理學視角下我國吸毒者吸毒成因問題綜述[J].中國衛生事業管理,2014,31(9):697-698.

[7]李雙其.福建省吸毒者吸毒原因調查報告——基于對240名吸毒者的全面調研[J].中國刑事法雜志,2004(1).

[8]杜曉泉.吸毒成因的調查研究[J].社科縱橫,1996(6):25-30.

[9]趙雪蓮,何 丹.論明星吸毒的原因及負面效應——從社會心理學的視角分析[J].湖北警官學院學報,2015(6):135-138.

[10]欒昕暢.香港青少年吸毒影響因素與解決對策[J].中國學校衛生,2010(6):767-768.

[11]楊紅梅.吸毒的影響因素及防治策略[J].中國社會醫學雜志,1998(2):62-65.

[12]何志雄,羅偉導,丘志文,等.對吸毒原因的調查與分析[J].中國藥物濫用防治雜志,2004(1):20-23.