以核心問題引領構建開放的課堂

——以《倒數的認識》為例

江蘇省蘇州高新區實驗小學校 沈 慧

讀2016年《小學數學教師》增刊中潘小明老師帶領的團隊關于“用核心問題引領探究學習”的系列文章,深有感悟。潘老師批判的“教師過度牽引,學生被動接受”的局面還普遍存在。學習潘老師團隊,通過發現學生的真問題引導提煉生成核心問題;構建大空間引領學生圍繞核心問題充分探究、培養學生自主學習意識,讓學生以開放的方式探索未知。我嘗試著上了一節《倒數的認識》(蘇教版六上第二單元內容)。

【教學片段】

(一)核心問題1的提出

片段1:

自學課本后。

師:誰來解釋“什么是倒數?”

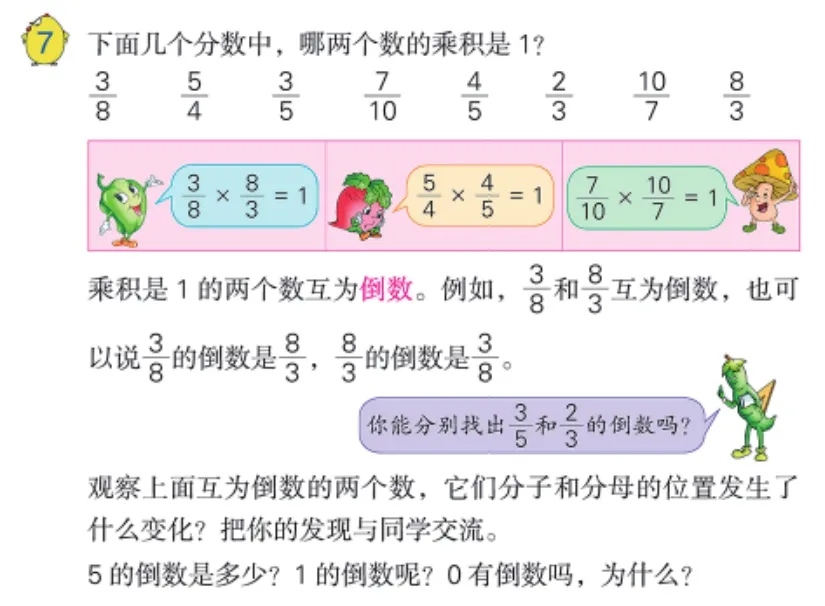

生1:乘積是1的兩個數互為倒數。(教師板書這句話)

師:這句話不難懂,可是結合一些例子就會更好懂。誰來舉例說明?

師:同學們同意嗎?為什么?

生3:因為它們分子、分母倒過來了。

師:倒過來?你們的意思是?(眾生:分子、分母交換位置)

沒有學生表示要補充,再請學生舉例說明,學生仍然以“分子、分母交換位置”作為判斷的依據。

師:你們認為只要分子、分母交換位置的兩個數就互為倒數了,可是書上不是這么說的,你們想想這兩句話是同一個意思嗎?能互相代替嗎?

學生自學課本后的交流碰撞目的之一就是暴露學生真實的認知狀態,從而提煉源于學生的真問題,這就是可以引領課堂的核心問題。

學生自學教材后,雖然一起回答“倒數的意義”能按照書本定義來說,但這里的回答是部分學生還是全體學生的回答?他們能說出概念是源于對概念的理解,還是對一句話的即時記憶?讀懂并不等于理解,理解也不等于會應用。學生讀“乘積是1的兩個數互為倒數”是能夠讀懂的,但再讓他們表達這句話包含的意思就變成了:“分子、分母交換位置的兩個數就互為倒數。”學生的認知是片面的、淺層的。

學生認識偏頗的原因之一是教材例7的舉例都是分數,幾個具體的例子留給學生的印象遠超過一句抽象的概念。原因之二是學生沒有對概念的結語與舉例結合起來深入地思考。發現學生學習中的真問題,接下來怎樣組織教學,讓學生深度理解、掌握概念,并且體會概念學習的方法?

(二)引導對核心問題1的深入剖析

片段2:

學生靜靜地思考,片刻后有學生想到整數,認為整數因為沒有分母,“分子、分母交換位置的兩個數就互為倒數”就不夠妥當,“乘積為1”表達更適合。這時有學生反駁:“整數與它的倒數可以認為是分子、分母交換位置,就像整數與分數相乘可以看成是分數與分數相乘。”她的回答贏得了同學們的掌聲。

思考似乎停頓了一下,這時教師發聲:“交換分子、分母的位置,這種判斷倒數的方法適用于整數、分數。看來我們可以說:分子、分母交換位置的兩個數互為倒數?”

生4:還有小數!

生5:0.5×2=1,0.5和2互為倒數,這時就不適合說分子、分母交換位置……

師:原來小數也可以找它的倒數,誰也來舉例,并說明判斷的理由?

生6:0.125×8=1,所以0.125和8互為倒數。

……

師:同學們對為什么要定義為“乘積是1”,而不是“分子、分母交換位置”深入剖析,對概念中的“兩個數”(在板書這3個字下加著重號)從分數范圍擴展到整數、小數范圍,認識在走向全面、深入。對一個概念的認識就要這樣,盡可能想到它的不同情況,考慮一些特別的例子。

生7:1的倒數還是1,因為1×1=1,1就是1的倒數。

生8:0沒有倒數,因為0乘任何數都等于0。0不可能與一個數的積是1。

源于對核心問題的追問,學生對倒數的認識范圍從分數、整數擴展到了小數,對概念不再是淺層的、形式上的認識,而是深刻理解概念的內涵與外延,對“乘積是1的兩個數……”定義的準確和必要性有了認同。

學生初識概念時的誤解就是學生真實的認知狀態,向學而教,抓住學生真實存在的問題,引導辨析,對誤解的思辨促成了正確、全面的理解。而理解概念要從內涵上逐字逐句推敲,要從外延上考慮它的各種不同情況,包括特例。這些學習概念的經驗與方法,學生在解決問題過程中,在老師的點撥、總結中逐步體會、積累。

(三)核心問題2的提出與解決

片段3:

師:已經認識了怎樣的兩個數互為倒數,我們這節課還有什么可做的呢?

生:怎樣算一個數的倒數。

學生舉例說明求一個分數的倒數只要把分子、分母交換位置;整數可以看成是分母是1的分數,也可以用這樣的方法,由此又得出:一個非0自然數n的倒數就是研究求小數的倒數的方法,有學生根據倒數的定義用1除以這個小數,也有學生想到把小數化成分數,再按分數交換分子、分母的辦法來算,而后一種方法更便捷。

師生交流發現:三類數中,整數、小數都可以先化成分數,再按照分數來求倒數,體現了轉化的思想。

學生們一下子被吸引住了,下課鈴響他們不肯下課,還紛紛表示這節課怎么已經下課了?

研究怎樣求一個數的倒數,學生主動進行分類討論。一個大問題分解成幾個小問題:怎樣求分數的倒數?整數和小數呢?由怎樣求整數的倒數又發現非0自然數倒數的特征,分類討論后又用聯系的眼光發現3類方法中的相同:都可以轉化成分數再求倒數,優化認知結構。學生就這樣不斷地發現問題、解決問題。

最后對“0.999……難道等于1嗎?”的意外之問,看似與本節課無關,卻是實實在在源于學生主動思考問題后發現的問題,這不是在核心問題引領下開放的課堂開出的美麗花朵嗎?

【教學反思】

對核心問題引領下構建的開放課堂,筆者有以下幾點思考:

1.重視學生的真問題,生成核心問題

本節課開始抓住學生的誤解“分子、分母交換位置的兩個數就互為倒數”引導辨析,產生了一連串的問題:“分子、分母交換位置的兩個數就互為倒數”對整數、分數適用,是否適用于所有的數?比如小數?互為倒數的兩個數還有哪些特例?核心問題2也是由學生自己產生、在思辨中產生系列問題,逐步對核心問題有了全面、深入的理解。

問題源于學生,抓住來自學生的真問題,一節課有了研究的主旨,形成思考的磁場。

學生對新學的知識都會有自己的判斷、疑問。比如學習“直線”,學生會誤把生活經驗當作數學概念:把直直的線(數學上的線段)當成是直線;學生在學習《百分數》時自然而然會想到:學了分數為什么還要學百分數?百分數與分數有什么關系?百分數有什么優勢?

思源于疑。抓住學生的所疑所惑順勢而為,解決他們自己產生的問題,學生會以高漲的熱情投入到問題解決中,來自學生的真問題能夠引發學生的探究欲望,學生的真問題也呈現了學生的真實思維,在此基礎上的對話、探究才適切學生的需要。

2.深度解讀教材,提煉核心問題

在《倒數》這一課中有兩個核心問題:倒數能否定義為:“分子、分母交換位置的兩個數互為倒數”?怎樣求一個數的倒數?正好就是本節課的兩個知識點(前一個正好對應倒數的意義)。學生的真問題也正是本節課需要掌握的知識和技能。教師讀懂學生的同時一定要讀懂教材,對教材深度把握才能結合學生情況,提煉出核心問題。

如上例中提到學生學習《百分數》產生的問題,正好涵蓋了百分數的意義、特征、作用,溝通了與舊知識(分數)之間的聯系。教師對教材的深刻理解,才能對這些問題敏銳捕捉、恰當架構,與學生一起“加工”成一節課的核心問題,核心問題的提出離不開教師對教材的深度解讀。

3.核心問題的引領實現開放活力的課堂

相對于傳統課堂中成串的“連問”、簡單的“碎問”的過度牽引,留給學生的是狹小的思維空間,核心問題引領的課堂呈現出小專題式的探究活動,構筑開放的大空間,讓學生的思維真實呈現、交流碰撞、得以完善。

核心問題引領的課堂生機勃勃、充滿著思維的張力。核心問題引領構筑的開放課堂對學生核心素養的發展是全方位的:有序、全面、深入地思考問題的習慣;聯系起來思考問題的方法會讓學生終生受益。學生為解決核心問題而自主生成的一系列子問題,使學生不斷地發現問題、探究問題、再發現再探究……學生發現問題、解決問題的能力得到實實在在的培育。

《倒數》一課,學生不斷地主動發問、思辨論證、聯系比較,課的最后是不想下課,發現一個值得探究的新問題。每一節數學課都這樣上會給學生怎樣的發展?學生對數學有怎樣的情感態度?筆者任教的班級中,不長一段時間后,就有好幾位學困生積極熱情地投入到數學學習中來,其中一位小杰同學從每次考試都不及格蛻變成課堂上眼睛放光、每天都主動交作業請老師面批的孩子。這就是核心問題引領下開放課堂的魅力吧!