基于成果導向的“高職審計基礎與實務”課程教學設計

黃淑芬 谷文慶

摘要:成果導向教育是以“學生的成果產出”設計課程和“以學生為中心”組織教學的活動。本文結合廣東嶺南職業技術學院的改革實踐,以高職會計專業《審計基礎與實務》課程為例,主要論述了基于成果導向教育理念的預期學習成果設置、教學內容開發、教學策略選擇、成果評估方式及反恩改進措施等方面的設計原則與要點。

關鍵詞:成果導向;預期學習成果;教學內容;教學策略;成果評估;反思改進

中圖分類號:G712 文獻識別碼:A 文章編號:1001-828X(2019)018-0399-02

成果導向教育(outcome-based education,簡稱OBE)是由美國學者斯派蒂(spady)在1981年提出的,是一種以學生學習成果為導向的教育理念,它的前提是人人都能學會、人人都會獲得成功,以學生為中心、以成果為導向,基于這種理論而設計的教育模式。斯派蒂(Spady)在成果導向教育中提出了反向設計理念,即是從學生學習的最終成果(產出)反向進行課程和組織教學活動的創設。我國學者李志義認為“反向設計在一定程度上是對課程導向的教學設計的一種顛覆,是實施成果導向教育的關鍵”。同時提出成果導向教育的反向設計要從“需求”開始,必須由國家社會及教育發展需要、行業產業發展及職場需求、學校定位及發展目錄、學生發展及家長校友期望等決定培養目標,由培養目標決定畢業要求,再由畢業要求決定能力指標,最后根據能力指標構建課程體系。基于反向教學設計構建的課程體系,在課程教學實施設計就不再是傳統學科導向下的教學大綱設計和教案設計,而是由預期學習成果決定知識單元的開發,由知識單元決定教學策略的選擇,再由教學策略決定成果評估的設計,最后由成功評估來反思改進課程教學嗍。下面以高職會計專業《審計基礎與實務》課程為例,主要介紹課程的預期學習成果如何設置、教學內容開發、教學策略設計、成果評估及反思改進的措施等內容。

一、課程預期學習成果的設置

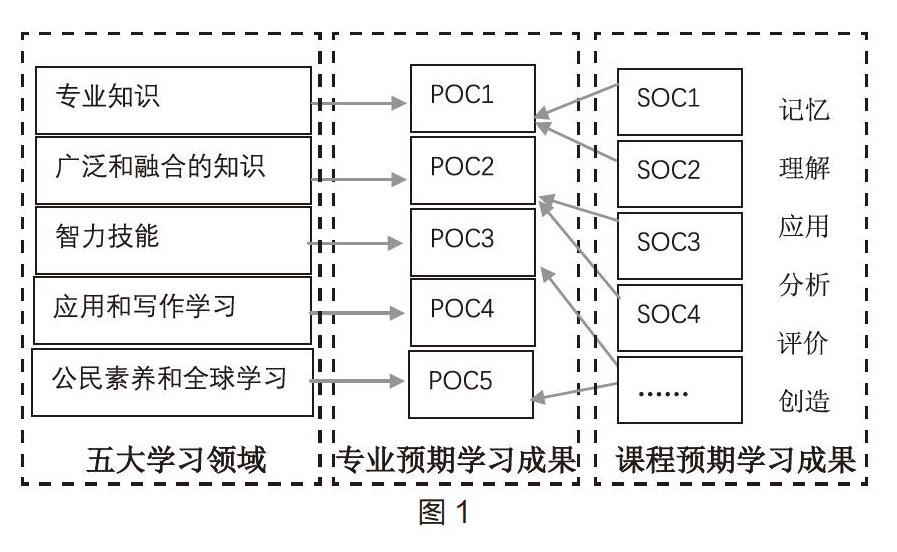

廣東嶺南職業技術學院自2013年起探索與借鑒美國學歷資格框架(Degree QLlalificafiongs Profile,DQP)下副學士人才的培養標準,按照社會、學校、專業、教師、學生的需求,以專業知識(SpecializedKnowledge)、廣泛和融合的知識(Broad and Integrative Knowledge)、智力技能(Intellectual Skills)、應用和寫作學習(Applied and Collaborativeteeing)及公民素養和全球學習(Civic and Global Leaming)等五大學習領域去確定各領域專業預期學習成果(Program Outcome,POC),以此作為人才培養目標及細化畢業要求的依據。人才培養目標和畢業要求的落實在于每門課程教學設計及實施,基于成果導向的課程教學設計依據五大學習領域去確定各領域專業預期學習成果(ProgramOutcome,POC)設計預期學習成果,根據專業預期學習成果開發教學內容,根據教學內容設計與選擇有效的教學策略,根據實施情況對預期學習成果進行評估與反思改進,每一個環節環環相扣,支撐著前一個環節的有效達成。

因此,《審計基礎與實務》課程預期學習成果(subjeet Outcome,SOC)設計的過程中根據專業預期學習成果(Program Outcome,POC)五個維度方面即五大學習領域的要求,運用布魯姆教學目標分類理論,課程預期學習成果共設置為記憶、理解、應用、分析、評價、創造等六個層次的具體明確、可測度和可實施的教學目標。具體的設計思路見圖1。

二、教學內容的開發

在明確課程預期學習成果對達到專業預期學習成果所做貢獻的基礎上,課程的教學內容開發遵循達成學習成果的循序漸進原則,以學生為中心、人人都能學會為前提,教學內容開發應更加適合差異化教學而不是同質化教學的需求,同時能夠回答了“為什么學”、“學什么”、“怎么學”、“學了有什么用”的問題;讓學生更明白自己“學到了什么”,而不是老師“教了什么”。

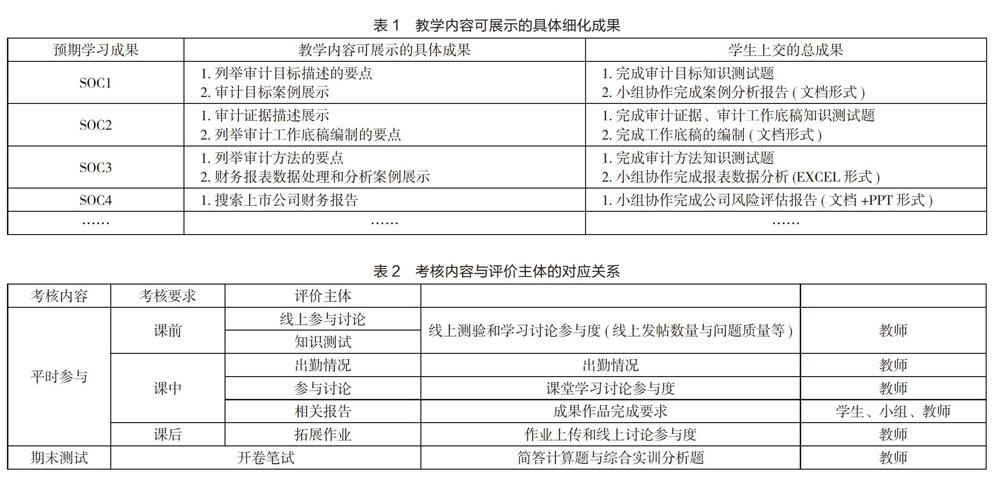

因此,《審計基礎與實務》課程的教學內容以“審計工作過程”為主線,將審計工作知識序化,按照項目化的理念設計教學內容體系,充分體現了所設計的教學內容對提升學生能力和素質是顯著的,從而達到專業預期學習成果(畢業要求)。部分教學內容可展示的具體細化成果見表1。

三、教學策略的選擇

基于成果導向的教學策略設計強調以學習成果為導向,以學生為中心,其教學方法和教學方式注重的是學習成果的達成。為有效的達成預期學習成果,以人人都能學會為前提,教學策略設計應更加注重差異化教學的需求,提供個性化學習方式,能夠實現“以生為本、因材施教”;教學組織就需要教師能夠準確地了解每位學生的學習基礎、學習進程和學習訴求,有針對性地發布不同的教學內容,提供不同的學習途徑,讓學生循序漸進有效達成不同層次學習成果,從而得到成功感,且都能展示自己的學習成果。

因此,《審計基礎與實務》課程教學組織形式借助信息化技術采用“翻轉課堂”教學模式,將課堂還給學生,讓學生充分體驗自主學習的興趣。

四、成果評估的方式

基于成果導向的學習成果評估方式的設計依據課程學習成果設置的目標標準,結合“翻轉課堂”教學組織形式的特性,以學習成果達成度作為該課程教學評價設計的核心,實現由“以知識內容為本”向“以能力素質為本”、“評價以教師為主”向“評價主體全員化”的根本轉變,充分揭示學習成果的達成嗍。

因此,《審計基礎與實務》課程學習成果評估采用“評價主體多元化、考核過程化、評價量規梯級化”的評價體系。

1.評價考核實施過程化

強調平時參與過程性考核,學期綜合成績由“平時參與(80%)+期末筆試(20%)”組成。

平時參與主要包括:出勤情況(10%)、學習討論參與度(10%)、成果形式為知識測試(40%)和成果形式為相關報告展示(40%)。

期末測試為筆試,測試包括全書內容,對審計基礎知識、審計技術與方法、循環審計實務的掌握與運用進行測評。測試題型為簡答計算與綜合實訓分析題,采用開卷筆試形式。

2.評價主體多元化

對學生學習的情況采用多元主體評價方式,主要包含學生自我評價、小組評價、教師評價三種。具體見表2。

3.評價量規梯級化

課程學習成果評估采用“階梯遞進式”設計評價標準與權重分值,以能夠清晰顯性展示成果即學生“學到了什么”的達成程度,為學生能力提高及發展指明了方向,同時要求學生能夠自我反思和評價,以培養學生探究與創新能力。

五、反思改進的措施

基于成果導向的反思改進措施設計要依據該課程學生學習成果的達成情況,不斷地調整教學內容、教學方式和成果評價,形成課程教學全過程的PDCA閉環管控體系,從而不斷提高教學質量,提升學生的學習效果。

因此,《審計基礎與實務》課程的反思改進的措施,在教學過程中,可以通過調查問卷、訪談、考核等多種途徑采集學生學習反饋信息。調查問卷的設計及調查結果應能夠讓教師充分了解到以下問題:預期學習成果設置與學生期望達成的成果之間有差距嗎?學生更喜歡哪些教學方法來幫助其達成學習成果?預期學習成果的判斷和評定學生能清晰了解嗎?所設置的學習成果是否都達成了?學生是否都付出了自身的努力去達成這些成果?過程考核是否都貫穿課程教學全過程?成果評估的考核形式、評價標準及權重設置是否客觀合理?成果評估的內容體系是否能支撐學習成果的達成?等等,以便教師更好的從“預期成果的設置、教學內容的開發、教學組織的方式、成果考核的方法”等重要環節上不斷反思與改進,不斷提升教學效果。

六、結語

成果導向的課程教學實施設計要以聚焦學生的預期學習成果,學習開始就有明確目標和預期表現,學生清楚所期待的學習內涵,教師更清楚如何協助學生學習。這樣對于每一堂課,無論是教師還是學生都會十分清楚自己所教或所學對達到畢業要求的貢獻。且為能夠有效達成“成果產出”,教師必須“以學生為中心”來進行教學設計和實施教學活動,顛覆了“以教師為中心”的傳統教學設計模式,將課堂教學重新回歸到行動學習、學生主角上,更有利提升學生的知識、能力和素質。本文結合廣東嶺南職業技術學院基于DQP成果導向教育的會計專業四年人才教育教學改革實踐,論述了基于成果導向的《審計基礎與實務》課程設計的原則和要點,并通過教學實踐,有效解決傳統審計學課程教學所面臨的困境。