信息技術與農村小學數學教學有效整合的思考

摘?要:科學技術的進步為人們生活、工作提供了便利條件,以信息技術為核心的現代技術逐漸走向教育領域。伴隨著新課程改革的深化,信息技術應用在小學數學教學中實現了教育資源的整合、教學水平的提高,尤其是以電子白板為主的教學模式,值得進一步推廣與應用。

關鍵詞:信息技術;農村小學教育;數學教學;整合研究

信息技術與教育整合即是將信息技術應用到日常教學中,以提高教學效率、教學質量,讓學生接受更好、更先進的教育資源、教學理念為目標,同時推動教育改革創新發展。信息技術的出現打破了傳統灌輸式、填鴨式教學模式,這對教學理念滯后、教學資源稀缺的農村教學具有重要意義。

隨著新課程教育改革的推進,農村小學提倡走進信息技術教育模式,各校開始致力于硬件、軟件信息教學資源完善并獲得了理想的教學效果。與此同時,教學問題也隨之暴露出來。

一、 缺乏師生互動、教學模式機械化

小學數學課程具有較強的抽象性、邏輯性,教師需要精細的講解才能讓學生更好地掌握相關知識概念,雖然信息技術的整合為教學提供了便利條件,但也脫離了傳統教學精髓部分,學生看不見知識的形成、推理過程影響了學習效果、降低課堂參與積極性,學生邏輯推理意識得不到培養。

二、 教師信息技術整合意識薄弱

一方面,盡管每所學校都實現了班班通、電子白板教學,但部分教師由于教學理念落后,或受年齡影響所致,仍然熱衷于“一本教材、一根粉筆”的傳統教學模式;另一方面,教學方法仍然局限于灌輸式,雖然應用了信息技術實現了模擬演示,但教學內容缺乏創新,很多學生仍然是死記硬背的學習方法,缺乏對學生思考能力、探究力培養。

三、 教師信息技術整合理念不強

很多教師從表面上看,似乎都在運用信息技術進行教學,但其實質還是之前的抄襲教案,其弊端甚至比抄襲教案還有過之而無不及:一個U盤,網上下載些課件,就這樣想當然的進教室授課,至于學情,那是無暇顧及的了。

反觀名師的課堂,他們真正做到了信息技術與教學的完美融合。

2018年11月,在“構建為學生思維發展而教的課堂教學實踐研究”教學研討活動中,寧德市夏忠名師工作室的蘇賽丹老師執教的四年級下冊《三位數乘兩位數》一課,可窺一斑。

(一) 寓教于境,化枯燥為有趣

蘇老師把枯燥乏味的計算教學融入具體的生活情境中,運用多媒體手段,為學生創設了12人組團游太姥山,團費每人只需283元的情境,請學生幫忙估計需要團費多少元,并引入具體的筆算,一下子激發了學生的學習興趣。

(二) 寓靜于動,化隱性為顯性

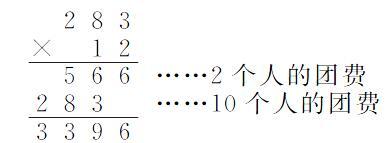

接著,蘇老師運用課件展示計算過程:

并追問:2×283表示什么?十位上的1×283呢?這樣通過信息技術手段把隱含著的運算算理可視化,很好的突破了教學難點,使學生更容易掌握學習的重點知識。

(三) 寓學于樂,化被動為主動

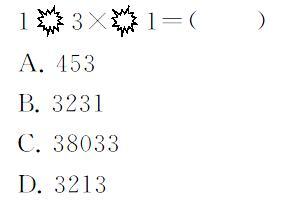

相比較而言,計算的練習更顯枯燥,蘇老師巧用變式練習,寓練習于游戲中,通過信息技術手段創設選擇正確路線的游戲情境,用60秒的時間完成,如

13×1=(??)

A. 453

B. 3231

C. 38033

D.

3213

這樣一道寓練習于游戲的題目,既考查了估算、筆算、巧算、范圍判斷等知識的應用,又充分鞏固了新知識,將運算技能與推理等思維能力的培養有機結合在一起,促進學生的數學思考。

總之,信息技術與課程資源的整合為教學提供了諸多便利,對教學效果、教學效率提高具有現實意義。目前,農村小學教育信息技術主要集中于電子白板形式,需要教師創新教學理念、教學方法、豐富教學內容,挖掘信息技術,提高教學質量。

參考文獻:

[1]成千瑛.農村小學中年級數學課堂教學中有效使用信息技術的策略[J].學周刊,2018(32).

[2]喬志軍.農村小學教育信息化環境下信息技術與數學教學整合探究[J].中國教育技術裝備,2018(9).

[3]袁海蘭.小學數學與信息技術有效整合初探——以五年級數學《探索圖形》教學為例[J].課程教育研究,2016(12).

作者簡介:

龔秋蘋,福建省寧德市,福建省寧德市壽寧縣芹洋中心小學。