以核心素養為導向構建高中物理“五美”課堂

【摘 要】本文基于高中物理核心素養培養的基本準則,以《探究加速度與力、質量的關系》教學為例,論述高中物理教學中教材處理的整合美、科學探究的神韻美、教學過程的生成美、課堂提問的靈動美、教學手段的科技美。通過創建“五美”課堂文化,促進學生學會、會學、樂學,培養學生的物理核心素養。

【關鍵詞】核心素養 高中物理 整合美 神韻美 生成美 ?靈動美 科技美

【中圖分類號】G ?【文獻標識碼】A

【文章編號】0450-9889(2019)03B-0049-03

新一輪基礎教育課程改革的亮點是提出了核心素養目標,課堂教學是落實學科核心素養的主陣地。高中物理課堂教學不僅需要幫助學生構建物理知識體系,提升物理解題能力,更應注重提升學生的物理核心素養。筆者曾以廣西普通高中物理學科教學指導專家組成員的身份參加廣西高中物理名師教學指導活動,全程參與了備課、磨課、點評等工作,本文以特級老師李老師執教的《探究加速度與力、質量的關系》為例,具體闡述在物理課堂中創建“五美”課堂文化的策略。

一、高中物理核心素養培養的基本準則

《普通高中物理課程標準(2015 版)》正式頒布了物理學科核心素養目標,包括物理觀念、科學思維、科學探究、科學態度與責任四個維度。物理核心素養一級目標下還分解出了 14 個二級指標:物質觀念、運動觀念與相互作用觀念、能量觀念;模型建構、科學推理、科學論證、質疑創新;問題、證據、解釋、交流;科學本質、科學態度、社會責任。這給我們的課堂教學提供了更為實際的操作方向。

物理核心素養目標指明了高中物理課堂教學應該遵循一定的基本準則:加強物理核心概念的理解與運用;培養物理思維,掌握典型的物理方法;運用物理知識對實際問題進行研究,提升科學探究能力;培養正確的物理學習觀、運用物理知識促進個人和社會發展。在課堂教學這一復雜系統中,物理教師應該依據核心素養基本準則,創造科學、真實、有效的課堂。

二、高中物理“五美”課堂文化的創設

(一)教學內容體現整合之美

教學內容不等于教材內容,而應大于教材內容。新課改強調用教材教而不是教教材,就是鼓勵我們在源于教材、尊重教材的基礎上跳出教材、合理加工教材、科學地整合教材。《探究加速度與力、質量的關系》這節課的內容是一節實驗探究課,既是對物理觀念力、慣性、加速度等概念的升華,又涉及科學探究的提出問題、尋找證據、解釋交流等環節,同時也對科學思維的模型建立,推理論證、質疑創新等高階思維能力提出較高要求,可以說本節內容涵蓋了高中物理學科素養的全部要素。但是教材沒有給出完整的實驗探究方案,只是提供了一些零散的方法。比如“如何測量加速度”這個問題,教材提供了三種方法:第一種是 ?的方法;第二種是利用打點計時器的方法;第三種是利用比值比較 ?的方法。在“怎樣提供恒力”這個環節,教材提供了“單車單線拉”和“雙車雙線拉”兩個案例。這些方法都很好,但就像散落的珍珠,沒有完整的脈絡。

李老師對教材進行了整合:讓學生在深入理解牛頓第一定律的基礎上,應用所學知識從宏觀上把握實驗探究的目的,即探究加速度(a)與力(F)及物體質量(m)的關系,然后用控制變量法進行微觀設計,即物體質量(m)一定時,探究加速度(a)與力(F)的關系;力(F)一定時,探究加速度(a)與物體質量(m)的關系兩個方面展開研究。他將教材上提供的零散“珍珠”用一根線串了起來,讓學生經歷“問題提出—猜想形成—設計方案—評估方案—動手實驗—形成結論”這樣一個物理探究過程,學生初步了解科學探究的思路、步驟和科學方法,體驗科學探究的苦與樂。

(二)科學探究彰顯神韻之美

本輪物理學科核心素養目標相比于 1.0 版的“雙基目標”以及 2.0 版的“三維目標”最大的意義是非常重視科學思維培養,所以課標把科學思維素養單列了出來,這正強調了科學思維在物理學科教學中的獨特貢獻。李老師這節課緊緊地抓住了高階思維能力培養,他沒有在七個探究環節中平均使用力量,而是在實驗方案設計這個最有思維含量的環節做足了文章。他沒有將課本上提供的方案直接介紹給學生,而是先放開課堂,讓學生頭腦風暴,暢所欲言,然后教師點評,和學生共同優化實驗方案。具體是如下處理的。

環節一:展示一位同學的實驗設計圖片,然后提出問題:“這個方案有什么缺陷?”老師沒有直接指出,而是向學生提出問題:“這個方案達到測量目的了嗎?缺少了什么,如何優化?”學生通過思考,很快發現這個方案沒有辦法測量加速度 a,缺少了測量加速度 a 的儀器;同時小車與桌面有摩擦,小車受力情況比較復雜。

環節二:教師展示 4 位同學的優化方案圖片,并對這 4 位同學的優化方案進行解讀,總結出 4 位同學的共同核心思路是都采用了打點計時器來求加速度,解決了第一位同學測量加速度欠缺的問題;而且采用了平衡摩擦力的方法消除了摩擦的影響,于是拉力就是合外力,這樣使探究模型頓時簡化。

環節三:教師向學生提出問題:“除了用打點計時器,還有什么方法可以求加速度呢?”通過這個問題拓寬學生解決問題的思路,引導學生得出利用 ?這個方法。然后提問:“這個方案中位移 x 的測量可以采用刻度尺,但時間怎么測呢?用秒表可以嗎?”教師與學生共同分析,如果本探究實驗板長度 1 米,可估算小車運動全程所花時間僅 0.5 秒,而人的反應時間一般為 0.3 秒,可見,如果用秒表測時間,在這個實驗里我們的反應時間根本不夠用。

環節四:向學生提出問題:“既然時間這么不方便測量,我們能不能找到一種不測量時間的方法,完成加速度的比較?”與學生共同分析后,引出用比值比較 ?這樣的方法。

環節五:教師指出,第四種方法中需要同時控制兩輛車,不太方便,同時小車滑動過程有摩擦,實驗時需要平衡摩擦力很麻煩,所以介紹一種高科技的方法:讓小車在氣墊導軌上運動,可消除摩擦的影響;通過位移傳感器采集數據,數據傳到計算機繪制 v-t 圖像,通過斜率迅速求加速度,達到了實驗便捷、省時的效果。

在這樣的實驗方案設計過程中,教師沒有一言堂,而是和學生共同討論了采用什么原理,選擇什么儀器,各個方案的利弊如何。這樣的探究設計可以說是一波未平一波又起,環環相扣,層層深入,既有良好的問題結構又有恰當的認知沖突,讓學生體會到了問題生成的困惑和問題解決后的喜悅,有一種柳暗花明又一村的感覺。

(三)教學過程彰顯生成之美

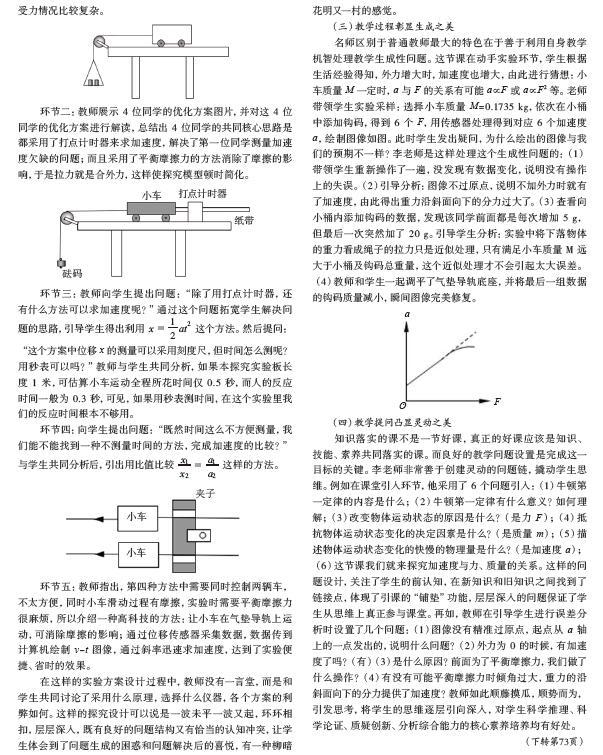

名師區別于普通教師最大的特色在于善于利用自身教學機智處理教學生成性問題。這節課在動手實驗環節,學生根據生活經驗得知,外力增大時,加速度也增大,由此進行猜想:小車質量 M 一定時,a 與 F 的關系有可能 a∝F 或 a∝F2 等。老師帶領學生實驗采樣:選擇小車質量 M=0.1735 kg,依次在小桶中添加鉤碼,得到 6 個 F,用傳感器處理得到對應 6 個加速度 a,繪制圖像如圖。此時學生發出疑問,為什么繪出的圖像與我們的預期不一樣?李老師是這樣處理這個生成性問題的:(1)帶領學生重新操作了一遍,沒發現有數據變化,說明沒有操作上的失誤。(2)引導分析:圖像不過原點,說明不加外力時就有了加速度,由此得出重力沿斜面向下的分力過大了。(3)查看向小桶內添加鉤碼的數據,發現該同學前面都是每次增加 5 g,但最后一次突然加了 20 g。引導學生分析:實驗中將下落物體的重力看成繩子的拉力只是近似處理,只有滿足小車質量 M 遠大于小桶及鉤碼總重量,這個近似處理才不會引起太大誤差。(4)教師和學生一起調平了氣墊導軌底座,并將最后一組數據的鉤碼質量減小,瞬間圖像完美修復。

(四)教學提問凸顯靈動之美

知識落實的課不是一節好課,真正的好課應該是知識、技能、素養共同落實的課。而良好的教學問題設置是完成這一目標的關鍵。李老師非常善于創建靈動的問題鏈,撬動學生思維。例如在課堂引入環節,他采用了 6 個問題引入:(1)牛頓第一定律的內容是什么;(2)牛頓第一定律有什么意義?如何理解;(3)改變物體運動狀態的原因是什么?(是力 F);(4)抵抗物體運動狀態變化的決定因素是什么?(是質量 m);(5)描述物體運動狀態變化的快慢的物理量是什么?(是加速度 a);(6)這節課我們就來探究加速度與力、質量的關系。這樣的問題設計,關注了學生的前認知,在新知識和舊知識之間找到了鏈接點,體現了引課的“鋪墊”功能,層層深入的問題保證了學生從思維上真正參與課堂。再如,教師在引導學生進行誤差分析時設置了幾個問題:(1)圖像沒有精準過原點,起點從 a 軸上的一點發出的,說明什么問題?(2)外力為 0 的時候,有加速度了嗎?(有)(3)是什么原因?前面為了平衡摩擦力,我們做了什么操作?(4)有沒有可能平衡摩擦力時傾角過大,重力的沿斜面向下的分力提供了加速度?教師如此順藤摸瓜,順勢而為,引發思考,將學生的思維逐層引向深入,對學生科學推理、科學論證、質疑創新、分析綜合能力的核心素養培養均有好處。

(五)教學手段彰顯科技之美

當今時代進入“互聯網+”時代,整個社會充滿了科技感,教學也不例外。“一支粉筆,一本書,一塊黑板,一張嘴”的陳舊單一教學手段已經成為歷史。本節課李老師重視多種媒體的組合教學,根據教學內容的需要,結合各種媒體教具的特性,揚長避短,互為補充,有機結合,達到教學過程的最優化。例如,本節課的重點內容是定量探究加速度與力、質量的關系,但是如果一開始就進入定量探究環節,會讓學生有一種突兀的感覺,所以李老師在定量探究之前,展示了一個科技感很強的視頻畫面:一輛紅色的比亞迪汽車奔馳在現代高速公路上不斷加速。這一畫面讓學生受到視覺沖擊的同時提出問題:比亞迪汽車如何提高汽車加速性能?這個環節讓學生定性體會要改變汽車質量和發動機的動力來改變加速性能,學生在定性了解的基礎上自然過渡到定量探究。再如本節課在探究方案設計環節,學生設計了很多方案,如果讓學生逐一上臺展示,可能花費了很多時間還不一定能抓住典型錯誤,所以李老師先走到學生當中查看各種方法,然后選出典型方案,采用希沃同頻技術投放出來,和學生一起進行比較、分析,從而快捷、有針對性地實現了課堂生成資源的有效利用。又如,在實驗數據采集環節,如果利用打點計時器采集加速度數據,既費時又耗力,本節課引入位移傳感器,獲取不同時刻的速度值,通過繪制 v-t 圖像迅速求出加速度,解決了加速度的測量便捷性問題。科技助力,讓本節課的教學更有魅力。

總之,在核心素養背景下,我們應該追求“五美”課堂文化,促進學生動手、動腦、動心、動情,讓學生思維品質得以提升,核心素養得以培育。

【參考文獻】

[1]普通高中物理課程標準(2017版)[M].北京:人民教育出版社,2017

【作者簡介】林宇萍,廣西桂林市教育科學研究所副所長,高中物理教研員,廣西特級教師,廣西普通高中課程改革物理學科教學指導組副組長,廣西八桂教育家搖籃工程遴選成員,廣西教育廳教育研究院兼職教研員,廣西師范大學特約研究員。

(責編 江月陽)