中美高等院校科技成果轉化模式比較研究

李天華 陳宏毅

摘? 要:高校科技成果轉化效率的提高對推進我國經濟轉型升級、創新發展,實現經濟高質量、高效率的運行具有重要意義。為此,我國政府出臺了一系列促進高校科技成果轉化的政策法規,但實施效果不盡如人意,高校科技成果轉化率提升幅度不大。通過中美在高校科技成果轉化政策、制度與科技成果轉化效果的對比分析,指出了我國高校在科技成果方面存在的問題,提出了進一步強化政策、制度引導,改善高校科技成果轉化運行機制,從根本上釋放高校科研工作者的創新實踐和成果轉化的主動性和積極性的具體建議。

關鍵詞:高校;科技成果;轉化;中美比較

中圖分類號:G644? ? ? ? ?文獻標志碼:A 文章編號:2095-2945(2019)23-0013-04

Abstract: The improvement of the transformation efficiency of scientific and technological achievements in colleges and universities is of great significance to promote the transformation and upgrading of China's economy, innovation and development, and to realize the operation of high quality and high efficiency of economy. For this reason, the Chinese government has issued a series of policies and regulations to promote the transformation of scientific and technological achievements in colleges and universities, but the implementation effect is not satisfactory, and the conversion rate of scientific and technological achievements in colleges and universities has not increased much. Through the comparative analysis of the transformation policy and system of scientific and technological achievements between China and the United States in colleges and universities and the transformation effect of scientific and technological achievements, this paper points out the problems existing in scientific and technological achievements in colleges and universities in China, and puts forward the further strengthening of policy and system guidance, so as to improve the operational mechanism of the transformation of scientific and technological achievements in colleges and universities, and fundamentally facilitate the innovative practice of scientific research workers in colleges and universities, and finally puts forward the specific suggestions on the initiative and enthusiasm of the transformation of scientific and technological achievements.

Keywords: colleges and universities; scientific and technological achievements; transformation; comparison between China and the United States

1 概述

與美國相比,目前我國高校的科技成果轉化并不理想,高校科研人員缺乏對科技成果轉化的積極性。提高高校科技成果轉化率,落實創新驅動發展戰略,對于我國經濟建設發展,提升國際競爭力都有著非常重要的意義。通過中美高等院校科研成果轉化模式的比較分析,深入剖析了我國高校科技成果轉化方面存在的政策、體制與機制存在的問題,在借鑒美國高校科技成果轉化成功經驗的基礎上,提出了改進我國高校科技成果轉化管理體制,強化政策支持和完善制度建設等建議。

2 中美高校科技成果轉化政策、體制與機制分析

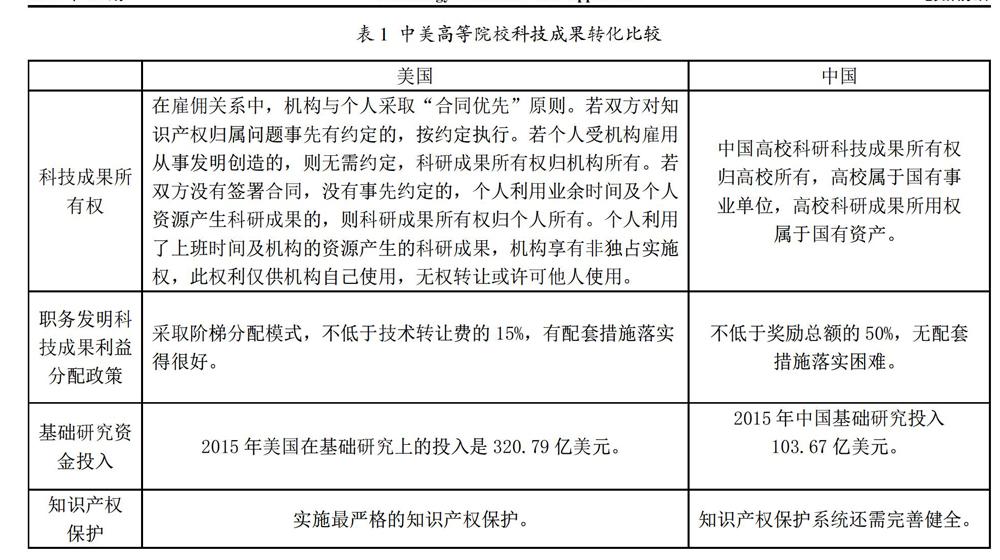

1980年在美國技術經理人協會的推動下,發布了《專利商標法修正案》,該法案是由兩名議員一位姓拜(Birch Bayh),一位姓杜(Robert Dole),他們兩位共同提出的,所以又稱為《拜杜法案(Bayh Dole Act)》。《拜杜法案》的核心思想是允許受聯邦政府資金資助而產生科研成果的各大學、非營利機構、小企業、發明人個人,對該科研成果申請專利,擁有該科研成果的知識產權和商業轉化權[1]。在雇傭關系中,機構與個人采取“合同優先”原則。若雙方對知識產權歸屬問題事先有約定的,按約定執行。若個人受機構雇用從事發明創造的,則無需約定,科研成果所有權歸機構所有。若雙方沒有簽署合同,沒有事先約定的,個人利用業余時間及個人資源產生科研成果的,則科研成果所有權歸個人所有。個人利用了上班時間及機構的資源產生的科研成果,機構享有非獨占實施權,此權利僅供機構自己使用,無權轉讓或許可他人使用。《拜杜法案》看似國家放棄了對科研成果的擁有權,其實法案規定當國家出于國家需要,涉及到國家安全,需要用到這些科技的時候,專利產權擁有者必須無條件的把專利授予國家使用。還發布了《史蒂文森-懷德勒技術創新法》,該法律規定了聯邦政府的職責是通過機構設置、平臺搭建、績效考核、獎勵制度、分配制度等措施,促進聯邦所有的技術發明向非政府機構轉移[2]。

1980年《拜杜法案》發布之前,美國的科研創新大多數由美國政府出資資助,大量的知識產權歸政府所有,大量的專利躺在專利局里面,沒有得到轉化[3]。美國國家科學基金1980年政府基礎科學研究經費撥款達到297.39億美元,產出了大量的科研成果,但是這些科研成果并沒有轉化為市場優勢和經濟優勢,沒有帶來高科技工業的發展。原因之一是根據聯邦法律,由聯邦政府資助的科研成果,所有權歸政府所有。政府和高校的科學家是簡單的雇傭關系,大學和科學家在科技成果轉化方面沒有動力。受聯邦政府撥款資助的科學家拿到資助以后就去搞發明創造,申請完專利就算是項目完成了,然后科學家又去申請下一個項目資助如此循環,結果大量的專利沒有轉化為產品,造成了大量的浪費[4]。到1980年為止,聯邦美國聯邦政府的2.8萬個專利,用于生產的數量僅占5%。大量科研成果得不到轉化。

《拜杜法案》發布后,科技成果的產權得到了明確的界定,科技成果的商業轉化也就得到了激勵[5]。商業開發權的放開,激發了科學家科技成果轉化的積極性[6]。商業利益和科學研究相融合,科學家自己開辦公司或者被聘請到企業當顧問,幫助企業解決真實的市場需求問題,同時科學家把在企業里面接觸到的市場需求帶回實驗室,科學研究與市場需求相連接,科學和資本相結合,極大地促進了高校科技成果的轉化[7]。專利使用權的放開,使科研機構不再盲目的為了科研而科研,科學家被市場化的需求端所牽引,通過工業化推進商業應用,大量的科研成果到了轉化。拜杜法案發布后,美國的科研成果轉化率在短期內翻了十倍,現在高達80%,我國目前是25%。美國的科技成果轉化的經濟貢獻率高達80%,我國科技進步對國家經濟的貢獻率約為40%[8]。

在科技成果收益分配方面,美國最常使用的是階梯分配模式。美國《聯邦技術轉移法》規定,技術轉讓費應給予發明者不低于15%的獎勵。美國國立科研機構在不違背《聯邦技術轉移法》的原則上,制定了獨立的階梯分配模式。例如美國國立衛生研究院規定,第一階段2000美元以內歸發明人所有,第二階段2001-5000美元的15%歸發明人所有,第三階段5000美元以上的部分的25%歸發明人所有,其余歸美國國立衛生研究院所有。科學的層次化利益分配方式,有利于提高美國科研人員的積極性[9]。當《拜杜法案》與其他法律產生沖突時,《拜杜法案》具有優先適用性,解決了多個法律互相沖突的問題。

美國在科技研發資金投入方面,一直持續的增加聯邦政府的研發支出,2017財年比2016財年增長幅度為4.1%,研發經費預算總投入為1520億美元,居全球研發支出排名第一。2013-2015年,美國聯邦政府為支持先進制造業研發和全美制造創新網絡建設投資70多億美元。美國高度重視基礎研究、基礎設施、教育等領域的投資,在基礎研究方面的支出占研發總預算的20%以上。2015年美國在基礎研究上的投入是320.79億美元是中國基礎研究投入103.67億美元的三倍多。

美國為了激勵企業研發投入,實施企業研究與實驗稅收抵免政策,簡化抵免程序, 該稅收優惠政策已經延期13次了。

美國實施最嚴格的知識產權保護,特別注重知識產權在科技創新中的基礎性作用。美國政府制定了非常完善的知識產權法律,包括《專利法》《版權法》《植物新品種保護法》《蘭哈姆法》等。2011年推出的《美國發明法案》將專利授予真正的發明人,縮短專利的審批周期,提高專利的審查效率,建立專利快速處理通道。在全球的范圍內保護美國的知識產權,打擊侵權行為,實施知識產權聯合執法戰略計劃[10]。

中國高校科研科技成果所有權歸高校所有,高校屬于國有事業單位,高校科研成果所用權屬于國有資產。高校科技成果是由國家的資金投入、物質投入與科研人員的勞動投入共同產生。科研人員的勞動價值主要通過工資、獎金等勞務報酬形式體現,這主要衡量了科研人員的基礎性勞動的價值,不能體現科研人員的創造性勞動價值。單純強調物質投入和必要的勞動力投入,忽視了高校科研人員的創造性勞動價值,這導致在高校科技成果產權方面,單純強調科技成果的國有屬性,而忽視了在科研成果創造中,科研人員的創造性勞動的歸屬權認定[11]。

高校科研成果公有制體制下,中央及地方政府出臺了大量的促進科技成果轉化的政策。多個法律對科研成果轉化后對科研人員給予的獎勵做了具體規定,甚至給出了最低獎勵標準。例如,我國2015年發布的《關于修改〈促進科技成果轉化法〉的決定》中規定,科研成果只有在單位未能適時實施轉化的情況下,在科研成果所有權不變更的前提下,科研成果完成人與參與人可以與單位簽訂協議對科研成果進行轉化,并享有協議規定的權益。中國2016年《實施〈促進科技成果轉化法〉若干規定》中規定主要貢獻人員獲得獎勵的份額不低于獎勵總額的50%。響應國家號召,各省市也積極出臺了相關措施。例如深圳市在《關于促進科技創新的若干措施》中規定,成果轉化收益的70%以上用于科研人員的獎勵。但是在實施的過程中,很多法律法規內容不統一,沒有配套措施,缺乏對科研人員的貢獻考核實施細則,無法界定科研人員的貢獻率,獎酬分配很難公平,操作起來比較難落實,高校在具體執行中無所適從,導致獎勵分配落實不到位,無法充分發掘科研人員科技成果轉化的積極性。

3 我國高校科技成果轉化存在的問題

在美國《拜杜法案》發布之前,除了政府出資,70%的研發費用都來自于25000人以上的大企業,只有大企業才有經費搞研究。例如,大名鼎鼎研發出很多先進科技的貝爾實驗室、杜邦研究院、施樂公司的PARC研究院。《拜杜法案》推出之后情況就不一樣了,《拜杜法案》規定政府出資的研究成果的所有權歸申請專利的高校、非營利機構、小企業、發明者個人,這樣一來,專利所用權和商業使用權就從政府手中流入高校、非營利機構、小企業、發明者個人。學校賣了專利獨家商業使用權,還有專利的所有權,還可以繼續搞研究,這就大大推進了專利的商業化。