我國深度學習研究熱點及其發(fā)展趨勢

胡怡涵 孫暢

摘 要:為了探究我國深度學習現(xiàn)階段的研究熱點和未來的發(fā)展趨勢,研究者在CNKI數(shù)據(jù)庫中選取了以深度學習為主題的219篇CSSCI來源期刊文獻,使用CiteSpace軟件對其關(guān)鍵詞進行了聚類分析。結(jié)果發(fā)現(xiàn),現(xiàn)有的深度學習研究的熱點主題有:學習科學視閾下的深度學習教學策略研究、深度學習過程研究、基于深度學習的翻轉(zhuǎn)課堂研究、深度學習技術(shù)應用領(lǐng)域及教育影響研究。今后的深度學習研究應該注意拓寬和整合研究視角,拓展與凝練研究主題,創(chuàng)新和轉(zhuǎn)變研究方法,加強和深化實踐探索。

關(guān)鍵詞:深度學習;熱點領(lǐng)域;翻轉(zhuǎn)課堂;可視化分析

中圖分類號:G420文獻標識碼:A文章編號:2095-5995(2019)04-0045-04

作為當代學習科學的重要概念,深度學習最早由美國學者馬頓(Ferenee Marton)和薩爾約(Roger Saljo)于1976年在《論學習的本質(zhì)區(qū)別:結(jié)果和過程》(On Qualitative Difference in Learning: I-Outcome and Process)一文中首次提出,他們認為深度學習是一種學習狀態(tài)和學習過程,具有主動性、高投入性、理解性、遷移性的特點,涉及高階思維能力。[1]在國內(nèi),黎加厚教授在2005年率先介紹了國外深度學習的相關(guān)研究。[2]目前,深度學習已成了國內(nèi)外學者關(guān)注的熱點話題。深度學習是一種與淺層學習相對應的、在深度理解知識內(nèi)在本質(zhì)的基礎上進行批判創(chuàng)新并有助于發(fā)展學習者高級思維能力的學習。本文借助CiteSpace軟件,對2007—2018年的國內(nèi)以深度學習為主題的219篇CSSCI來源期刊文獻進行聚類分析,對深度學習相關(guān)研究進行展望。

一、研究方法

(一)資料來源

為了保證所選文獻數(shù)據(jù)的質(zhì)量和代表性,本研究在中國學術(shù)期刊網(wǎng)數(shù)據(jù)庫中,將文獻來源類別選擇為CSSCI,主題詞設定為深度學習,時間為2007—2018年,檢索時間為2018年1月7日,共得到246篇文獻。研究者在認真閱讀文獻摘要和原文后,排除會議和征稿信息,最終得到和深度學習主題直接相關(guān)的有效文獻為219篇,它們多發(fā)表在《電化教育研究》《中國電化教育》《現(xiàn)代教育技術(shù)》《遠程教育雜志》等教育技術(shù)類期刊上。

(二)研究過程與方法

研究過程主要包括三個階段:首先,研究者整理各年度發(fā)文量,分析預測發(fā)文量的變化趨勢;其次,研究者對文獻的關(guān)鍵詞進行聚類分析;最后,研究者依據(jù)整理的數(shù)據(jù)和分析的結(jié)果對國內(nèi)深度學習的研究進行展望。

本研究主要采用了共詞分析法。共詞分析法主要用于揭示某一研究領(lǐng)域內(nèi)研究主題的研究方法,這一方法通過對某一研究領(lǐng)域內(nèi)主題關(guān)系的研究,來分析研究主題的發(fā)展歷史和推斷主題未來的發(fā)展趨勢等。研究者通過對深度學習文獻關(guān)鍵詞的聚類分析,考察了深度學習研究的發(fā)展脈絡和熱點領(lǐng)域。

二、研究結(jié)果與分析

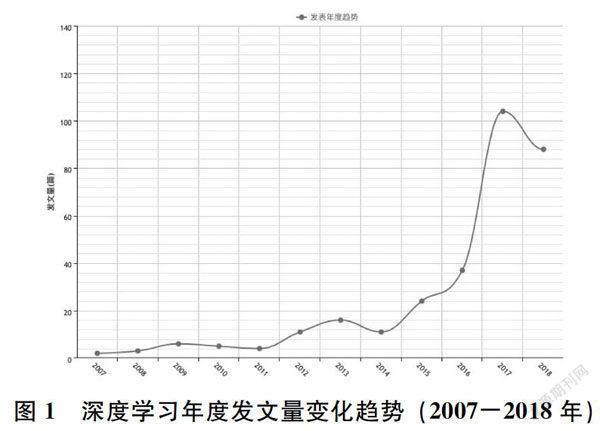

(一)深度學習研究年發(fā)文量變化趨勢分析

通過分析每年的發(fā)文量,我們可以得知深度學習相關(guān)主題研究的發(fā)展階段。如圖1所示,自2012年之后,深度學習主題的論文年度發(fā)表數(shù)量增加迅速,呈直線上升趨勢,2016—2018年該主題的發(fā)文量甚至超過之前10年發(fā)文總量的半數(shù)以上。可見,深度學習正成為國內(nèi)研究者關(guān)注的熱點,并在今后較長的一段時間內(nèi)仍會保持較高的熱度。(二)深度學習研究高頻關(guān)鍵詞排序及分析

表1顯示了深度學習研究文獻中的高頻關(guān)鍵詞。關(guān)鍵詞的頻率反映出深度學習研究的整體概況,高頻關(guān)鍵詞的中心性也是衡量關(guān)鍵詞重要程度的關(guān)鍵指標。從表1可以看出,在深度學習研究中,學者們多圍繞深度學習、學習過程、學習分析、翻轉(zhuǎn)課堂、人工智能等關(guān)鍵詞展開研究。

(三)深度學習研究關(guān)鍵詞聚類分析

為了更好地展現(xiàn)深度學習文獻的聚類情況,研究者對題錄信息進行了關(guān)鍵詞聚類分析,選擇Keyword為節(jié)點類型,經(jīng)過多次調(diào)試,設定閾值為top50%,即選取被引次數(shù)排序前50%的引文。CiteSpace運行結(jié)果顯示:Modularity Q=0.6374,數(shù)值大于0.3,說明聚類模塊性較好,聚類具有顯著差異;Mean Silhouette=0.7871,說明聚類內(nèi)部相似性高。如圖2所示,聚類分析形成的4個聚類,分別是學習科學、學習過程、翻轉(zhuǎn)課堂與人工智能,各個聚類關(guān)系明晰,聚類高效。

1.聚類一:學習科學視域中深度學習教學策略研究

ID為0的聚類規(guī)模最大,標簽為學習科學,主要為深度學習的教學策略研究。學者們在學習科學視域下,從把握學習的本質(zhì)出發(fā),探討如何提高學生的高階思維能力,進而不斷改進教學。在此基礎之上,他們提出了一系列深度教學設計策略:第一,建構(gòu)式教學策略。李松林強調(diào)持續(xù)建構(gòu)的階梯式教學,提出課堂學習活動設計的三個操作思路,即從獨立學習開始,過渡到協(xié)作學習,最后進行挑戰(zhàn)學習;從經(jīng)驗水平開始向概念水平、方法水平、思想水平、價值水平逐步提升;從感性認識過渡到知性認識、理性認識,最后達到悟性認識。[3]第二,情境化教學策略。教師應先提供類似主題,再拓展到較廣的情境,后讓學生在主觀性的相關(guān)情境中自由建立聯(lián)系。教師可以運用虛擬環(huán)境技術(shù),讓學生們能在一定的情境下切身感受身體活動,實現(xiàn)深度學習。[4]第三,互動式教學策略。在教學設計中教師綜合運用多種教學方式,如問題化教學、項目教學、設計教學等;營造和諧的互動氛圍,如提供移動組合的桌椅、張貼清晰的指示標語進行情感激勵等。[5]第四,情感化教學策略。比如,在深度教學中,教師要揣摩學生情感,分析教材中的重難點和學生的興趣點;[6]尋找情感共鳴,設計巧妙合宜的問題;關(guān)注學習動機,開展興趣教學、愉快教學、游戲化教學;[7]著眼于學生學習意義的獲得,引導學生敢于創(chuàng)造和想象,進行有畫面感和自我感的學習。[8]

2.聚類二:深度學習過程研究

ID為1的聚類規(guī)模較大,主要研究深度學習的特點、過程設計、學習模型及其影響因素等。綜合學者們的觀點,深度學習的主要特點有:關(guān)注學習過程,深度理解掌握知識原理,重視學習和自我意義的建構(gòu),發(fā)展學習者的高水平思維能力等。學者們對深度學習過程進行優(yōu)化設計,并積極探索、開發(fā)在線學習環(huán)境中深度學習過程模型。一是深度學習準備。教師要為學習者留出思考空間,使其保持繼續(xù)學習的動力。[9]教師應創(chuàng)設學習情境,營造積極的學習文化,注重多種心智模式和元認知水平的培育,設計有挑戰(zhàn)性和吸引力的任務,合理選用認知工具,發(fā)揮學習者的認知風格優(yōu)勢等。[10]學習內(nèi)容提供者應進行學習分析,了解學習者相關(guān)信息,以提供更適切的學習內(nèi)容,促進學習者深度理解。學習者在深度學習準備階段應為深度理解掌握知識原理做好準備。王金華提倡教師引導學生進行結(jié)構(gòu)化預習,要求學生按“查、劃、寫、記、練、思”六字訣預習,引導學生發(fā)現(xiàn)問題,并對問題根據(jù)難易程度和性質(zhì)進行歸類。[11]三是深度學習方法探究。部分學者提出了深化學習的教學方法,如故事教學法、項目學習法、反思學習法等,旨在創(chuàng)設問題解決的情境,促進知識的遷移和應用,提升學生的創(chuàng)造性和適應社會的能力。四是深度學習過程的影響因素。有學者基于Moodle教學平臺探討了深度學習影響因素,這些影響因素包括學習資源的利用、學習活動的參與度、學習時間分布、師生互動模式等。[12]

3.聚類三:基于深度學習的翻轉(zhuǎn)課堂研究

ID為2的聚類主要為深度學習的翻轉(zhuǎn)課堂教學實踐研究。近年來,深度學習理念已逐漸融于課堂教學實踐,如翻轉(zhuǎn)課堂、混合式教學等教學實踐。我國學者對翻轉(zhuǎn)課堂的具體教學流程進行了設計,包括對學習者進行預評估、營造積極的學習文化、預備與激活先期知識、獲取新知識、深度加工知識等。[13]張國榮為建立適合深度學習的環(huán)境,根據(jù)深度學習路線,對翻轉(zhuǎn)課堂教學的課前、課中、課后三個階段的教師活動、學生活動進行了設計。[14]李洪修提出了COOC深度學習模式(Coaction of Online and Offline Circle),立足于知識的聯(lián)結(jié)、內(nèi)化、延伸三個不同階段,將先學后教拓展為更深層的學教評交互的學習模式,優(yōu)化了翻轉(zhuǎn)課堂的教學路徑。[15]還有學者提出以問題化學習范式設計翻轉(zhuǎn)課堂,保證學生自主學習質(zhì)量,促進學生思維提升,指向深度學習。[16]學者們還在深度學習路線的指導下探討了智慧課堂的特點和智慧課堂評價指標的標準、[17]MOOC設計、混合學習模式[18]等。

4.聚類四:人工智能中的深度學習技術(shù)應用領(lǐng)域及教育影響

ID為3的聚類主要為研究深度學習技術(shù)的教育應用與影響。近年來,深度學習是人工智能領(lǐng)域下的重要技術(shù)之一,深度學習技術(shù)在語音識別、圖像識別、自然語言處理等領(lǐng)域均有了重大突破,對教育領(lǐng)域也產(chǎn)生了變革性的影響。[19]深度學習技術(shù)目前在教育領(lǐng)域的應用主要有學習追蹤、智能助教、智能閱卷、智能導學、外語輔導等等。譬如,智能助教能輔助教師答疑,及時回答學生的常規(guī)性問題。在外語輔導中,眾多英語口語學習軟件出現(xiàn),如“微軟小英”可進行情景模擬、口語特訓、情景對話、跟讀訓練、中英互譯等。智能導學系統(tǒng)能夠幫助學生閱讀英文故事。[20]此外,3D技術(shù)也正逐漸在深度學習方面彰顯優(yōu)勢。3D技術(shù)能為學習者提供仿真的學習情境,讓其沉浸其中,深度感受。[21]利用深度學習技術(shù)的智能搜索引擎的出現(xiàn),如Semantic Scholar,也極大提高了學習者的搜索效率,讓學習者能快速獲得所需要的信息。[22]深度學習技術(shù)也對教育領(lǐng)域產(chǎn)生了革命性的影響,有助于實現(xiàn)個性化學習,[23]提升學習和工作效率,[24]加速學習型社會的到來。[25]

三、國內(nèi)深度學習研究展望

未來深度學習的研究應不斷開拓和整合研究視角、拓展和凝練研究主題、創(chuàng)新與轉(zhuǎn)變研究方法、加強和深化實踐探索,從而推動國內(nèi)深度學習研究,豐富深度學習研究成果,為深度學習實踐創(chuàng)造條件。

(一)開拓和整合研究視角

立足于學習科學,深度學習研究涉及計算機科學、信息管理學、認知心理學等諸多領(lǐng)域。因而深度學習研究應不斷拓寬和整合研究視角,確立多元、開放、綜合的視角,合理運用多學科理論展開多維度、全方位的審視和觀照,創(chuàng)新深度學習研究成果。譬如,從認知心理學角度,研究者可以分析學習科學視域中深度學習發(fā)生的條件和規(guī)律,深度學習有效路徑等;從信息管理學角度,研究者可以借助學習分析方法分析e-Learning環(huán)境下學生的學習行為(如談話行為等),并開展深度學習評價等;從計算機科學角度,研究者可以探討如何更好地開發(fā)語音識別和圖像識別等技術(shù)以服務教學,以實現(xiàn)個性化的深度學習。

(二)拓展與凝練研究主題

總體而言,雖然深度學習研究涉及翻轉(zhuǎn)課堂、混合學習、人工智能等層面和領(lǐng)域,但國內(nèi)深度學習研究的深度還有待加強。深度學習研究應加強頂層設計,拓展和凝煉研究主題,以便為深度學習實踐提供思想養(yǎng)料。未來研究主題可聚焦如下方面:(1)深度學習的內(nèi)涵、特點及其架構(gòu)。研究者應進一步揭示深度學習與高效學習等相關(guān)概念和范疇的區(qū)別,分析深度學習的構(gòu)成要素,有效區(qū)分不同學習者深度學習的關(guān)鍵特征及其影響因素等。(2)深度學習的跟蹤、診斷和分析。研究者可運用大數(shù)據(jù)方法、學習分析技術(shù)和工具對深度學習進行實時跟蹤、可視化呈現(xiàn)、精準預測與及時干預,描述和勾勒深度學習行為及其特征。(3)深度學習評價標準研制。深度學習評價能夠給學習者提供及時的反饋,以幫助學習者及時調(diào)整學習步調(diào)和學習狀態(tài)。那么,深度學習應如何衡量和評價?深度學習評價指標如何構(gòu)建,具體包括哪些維度或指標?諸如此類問題的研究亟待加強。

(三)加強和深化實踐探索

近年來,我國教育學界對深度學習展開了研究,取得階段性研究成果,這為深度學習研究的開展奠定了基礎。然而,教育學領(lǐng)域的深度學習研究略顯不足。因此,研究者加強深度學習的教育學解讀或本土研究顯得尤為迫切和必要。從教育學學科的視角,研究者應深入挖掘深度學習的理念、價值,構(gòu)建深度學習模型、探索深度學習教學策略、方法,構(gòu)建深度學習評價體系等,從而為教育教學實踐創(chuàng)造條件。此外,研究者還應加強深度學習的實踐探索。目前,部分學者根據(jù)深度學習路線,設計的深度學習模型缺少有效的實踐檢驗。我國基礎教育如何開展深度學習,深度學習存在著哪些問題,遭遇哪些瓶頸,如何突破等,諸如此類的問題也有待深入探索。

(胡怡涵? 孫暢,武漢大學教育科學研究院,武漢 430072)

參考文獻:

[1] Marton F,Saljo R. On Qualitative Difference in Learning: I-Outcome and Process[J].British Journal of Educational Psychology,1976(46):4-11.

[2] 何玲,黎加厚.促進學生深度學習[J].現(xiàn)代教學,2005(5):29-30.

[3][6] 李松林.深度教學的四個基本命題[J].教育理論與實踐,2017(20):7-10.

[4][5][7] 楊南昌,劉曉艷.學習科學融合視域下教學設計理論創(chuàng)新的路徑與方法[J].電化教育研究,2016(11):5-11,24.

[8] 郭元祥.論深度教學:源起、基礎與理念[J].教育研究與實驗,2017(3):1-11.

[9] 林衛(wèi)民.重建“深度學習”的課堂教學[J].人民教育,2014(22):36-38.

[10] 段金菊.技術(shù)支撐下的團隊深度學習設計研究[J].中國遠程教育,2011(1):44-48,94.

[11] 王金華,呂霞志.結(jié)構(gòu)化預習:深度學習的開始[J].人民教育,2014(16):17-19.

[12] 張家華,鄒琴,祝智庭.基于Moodle平臺的在線學習深度分析研究[J].電化教育研究,2016(12):46-51.

[13] [美]詹森.深度學習的7種有力策略[M].溫暖,譯.上海:華東師范大學出版社,2010:11-12.

[14] 張國榮.基于深度學習的翻轉(zhuǎn)課堂教學模式實踐[J].高教探索,2016(3):87-92.

[15] 李洪修,李哨兵.深度學習下翻轉(zhuǎn)課堂的實施路徑設計[J].中國電化教育,2017(7):67-72.

[16] 李利.旨向深度學習的翻轉(zhuǎn)課堂設計[J].現(xiàn)代教育技術(shù),2017(4):67-73.

[17] 龐敬文,張宇航,唐燁偉,等.深度學習視角下智慧課堂評價指標的設計研究[J].現(xiàn)代教育技術(shù),201(2):12-18.

[18] 王永花.深度學習理論指導下的混合學習模式的實踐與研究[J].中國遠程教育,2013(4):73-77,82,96.

[19][24] 閆志明,唐夏夏,秦旋,等.教育人工智能(EAI)的內(nèi)涵、關(guān)鍵技術(shù)與應用趨勢——美國《為人工智能的未來做好準備》和《國家人工智能研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃》報告解析[J].遠程教育雜志,2017(1):26-35.

[20] 朱莎,余麗芹,石映輝.智能導學系統(tǒng):應用現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢——訪美國智能導學專家羅納德·科爾教授、亞瑟·格雷澤教授和胡祥恩教授[J].開放教育研究,2017(5):4-10.

[21][25] 王娟,吳永和,段曄,等.3D技術(shù)教育應用創(chuàng)新透視[J].現(xiàn)代遠程教育研究,2015(1):62-71.

[22] 謝智敏,郭倩玲.基于深度學習的學術(shù)搜索引擎——Semantic Scholar[J].情報雜志,2017(8):175-182.

[23] 劉勇,李青,于翠波.深度學習技術(shù)教育應用:現(xiàn)狀和前景[J].開放教育研究,2017(5):113-120.

(責任編輯:夏豪杰)