中藥消炎利膽湯聯合常規西藥對膽結石微創術后患者膽囊功能、炎性因子和臨床療效的影響

單秋旺 霍鵬 李琳琳 王宏斌 孫秀娟 田楠

[摘要]目的觀察中藥消炎利膽湯聯合西藥治療膽結石微創術后患者的臨床療效,探討其臨床應用價值。方法選取2017年10月至2018年6月本院收治并采用微創保膽取石術治療的膽石癥患者78例,采用隨機數字表法分為觀察組和對照組,每組39例。對照組在患者行微創術后胃腸功能恢復之時,予以熊去氧膽酸片口服;觀察組在對照組的基礎上加用中藥消炎利膽湯治療。觀察患者治療前后膽囊壁厚度、膽囊收縮率、炎性因子[白介素-6(intedeukin 6.IL-6)、腫瘤壞死因子-α(tumor necrosis factor-α,TNF-α)]水平,治療后臨床療效、不良反應及復發情況。結果(1)治療后,兩組患者較治療前膽囊壁厚度降低、膽囊收縮率增加(P<0.05),且觀察組膽囊壁厚度低于對照組、膽囊收縮率高于對照組(P<0.05);(2)治療后,兩組患者IL-6、,TNF-α均較治療前下降(P<0.05),且觀察組低于對照組(P<0.05);(3)治療后,觀察組的總有效率高于對照組(P<0.05),兩組均未出現明顯不良反應;(4)治療后12個月內,觀察組出現2例結石復發,對照組出現7例,兩組復發率比較差異有統計學意義(P<0.05)。結論采用中藥消炎利膽湯聯合西藥治療微創保膽取石術后患者可改善膽囊功能和周圍炎癥,降低結石復發率,臨床療效顯著且優于單純西藥治療,值得臨床推廣。

[關鍵詞]膽結石;微創術;消炎利膽湯;膽囊功能;炎性因子

[中圖分類號]R256.4[文獻標志碼]B [文章編號]d01:10.3969/j.issn.1674-070X.2019.11.024

膽結石是由于膽道堵塞導致膽汁排泄不順暢的疾病,是膽道系統的一種常見病、多發病。隨著人們生活方式和飲食習慣的改變,該病的發病率呈逐漸上升的趨勢。近年來,隨著微創技術的發展,膽結石的治療方法從保膽取石術、體外震波碎石等演變為微創保膽取石治療,該方法創傷小、安全性高且恢復快,但存在一定的術后結石復發率。膽結石的復發與膽囊收縮功能、膽汁成分及炎癥的發生有關,西藥早期可起到溶解結石、預防復發的作用,但是長期服用有較大的不良反應。不管是手術還是藥物治療,關鍵都是解決結石形成的源頭,恢復肝膽系統的正常功能,相對于西藥而言,中藥具有不良反應小、療效穩定及價格實惠等優點。本研究觀察中藥消炎利膽湯聯合西藥治療膽結石微創術后患者的臨床療效,探討其臨床應用價值,現報道如下。

1資料與方法

1.1 一般資料

選取2017年10月至2018年6月本院收治并采用微創保膽取石術治療的膽石癥患者78例,按照隨機數字表法分為觀察組和對照組,每組39例。兩組患者的性別、年齡、病程、結石直徑等一般資料進行比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。詳見表1。

1.2 病例選擇標準

1.2.1 診斷標準 參照中華人民共和國衛生部的《中藥新藥臨床研究指導原則》中的膽石癥診斷標準制定:(1)癥狀見右上腹悶脹不適或疼痛,有時伴有腹脹、胃部灼熱、噯氣及反酸等:體征部分可出現莫菲氏征陽性。(2)B超或X線膽囊造影提示為膽囊結石。中醫診斷標準:(1)主癥:右脅或上腹部疼痛拒按,多向右肩部放射,舌紅苔黃膩,脈弦數;(2)次癥:胸悶不舒,腹脹納差,噯氣頻作,小便黃赤,大便溏或便秘。具備主癥加次癥1-2項,即可診斷。

1.2.2 納入標準 (1)所有患者均符合上述診斷標準和中醫辨證標準,且經患者知情同意并進行微創保膽取石術治療;(2)年齡在18-65歲;(3)膽囊壁厚度≤45mm;(4)膽囊形態、功能部分良好(餐后收縮≥30%);(5)膽囊結石≤10顆;(6)患者及家屬簽署知情同意書,并獲醫院審批。

1.2.3 排除標準 (1)不符合上述納入標準者;(2)有急性膽囊炎、膽囊穿孔、膽囊管梗阻者;(3)合并有心血管、肝、腎、肺及造血系統等原發疾病者:(4)有精神障礙或智力障礙不能配合治療者;(5)對研究藥物過敏者:(6)無法或不愿意配合治療者。

1.3 治療方法

兩組患者均由同一醫師操作腹腔鏡聯合膽道鏡微創保膽取石術,取石結束后,確定無結石殘留及膽囊管道通暢,縫合過程中確認無膽汁遺漏腹腔。術后兩組患者均予以常規護理、抗感染治療和生活飲食指導等,均用藥治療1個月,觀察預防結石復發的效果。

1.3.1 對照組 術后待患者胃腸功能恢復之時(即術后第2-3天),予以熊去氧膽酸片(江蘇黃河藥業有限公司,50mgx30片)口服,每日8-10mg/kg,于早晚餐進食時分2次服用。

1.3.2 觀察組 在對照組的基礎上加用中藥消炎利膽湯治療,藥物組成:黃芪30g,黨參20g,白術15g,柴胡15g,香附10g,郁金15g,茵陳12g,大黃10g,金錢草15g,海金沙15g,雞內金15g,黃芩15g,延胡索10g,甘草6g。肝膽濕熱加梔子15g,茵陳用量加倍;肝郁脾虛加茯苓15g,加大黨參、白術用量。每日1劑,水煎250mL,早晚溫服。

1.4 觀察指標及評定方法

1.4.1 膽囊壁厚度及膽囊收縮功能測定 (1)膽囊壁厚度:禁食6h后行B超檢查患者的膽囊壁厚度:(2)膽囊收縮功能:進食前后行B超測量膽囊的容積,膽囊收縮率=(餐前容積-餐后容積)/餐前容積。

1.4.2 炎性因子水平測定 于治療前后采集兩組患者的外周靜脈血3mL,以半徑15cm,轉速3000r/min離心10min,分離血清,采用酶聯免疫吸附法測定炎性因子白介素-6(interleukin 6.IL-6)、腫瘤壞死因子-α(tumor necrosis factor-α,TNF-α)。

1.4.3 臨床療效評判 治療后,參照《中藥新藥臨床研究指導原則》療效判定標準進行判定:(1)治愈:臨床癥狀及體征消失或基本消失,證候總積分減少≥90%,B超膽囊未見結石征象;(2)顯效:臨床癥狀及體征明顯好轉,證候總積分減少≥70%,B超膽囊未見結石征象;(3)有效:臨床癥狀及體征好轉,證候總積分減少≥30%,B超膽囊未見結石征象;(4)無效:達不到有效的標準或B超膽囊出現結石征象。

證候總積分減少百分比=(治療前積分-治療后積分)胎療前積分x100%:總有效=治愈+顯效+有效。

1.4.4 不良反應及復發情況 觀察兩組患者治療中的不良反應以及治療后12個月內的復發情況。

1.5 統計學方法

本研究采用SPSS 22.0軟件進行數據分析,其中計量資料以“x±s”表示,采用t檢驗:計數資料以“例(%)”表示,采用x2檢驗。結果均以P<0.05表示差異具有統計學意義。

2結果

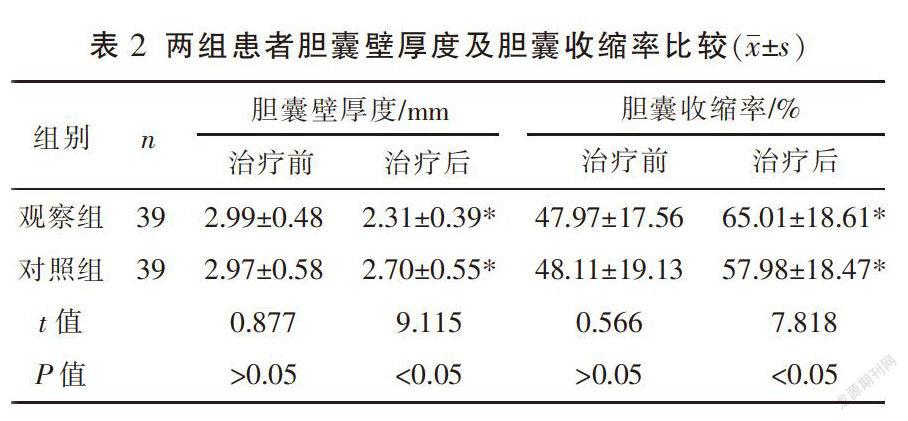

2.1 兩組患者膽囊壁厚度及膽囊收縮功能比較

治療前,兩組患者的膽囊壁厚度、膽囊收縮率比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性;治療后,兩組患者的膽囊壁厚度降低、膽囊收縮率增加,與治療前比較差異均有統計學意義(P<0.05),且觀察組膽囊壁厚度低于對照組、膽囊收縮率高于對照組(P<0.05)。詳見表2。

2.2 兩組患者炎性因子水平比較

兩組患者治療前血清IL-6、TNF-α比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性;治療后,兩組患者IL-6、TNF-α均較治療前下降(P<0.05),且觀察組低于對照組(P<0.05)。詳見表3。

2.3 兩組患者臨床療效比較

治療后,觀察組的總有效率為97.44%,高于對照組的89.74%(P<0.05),詳見表4。

2.4 兩組患者不良反應及復發情況

治療期間兩組患者均未出現明顯不良反應,觀察組1例患者出現腹瀉癥狀,2d后自行緩解故忽略不計。治療后12個月內,觀察組出現2例結石復發,對照組出現7例結石復發,兩組復發率比較差異有統計學意義(x2=7.075.P<0.05)。

3討論

膽結石的病因十分復雜,多為各種原因相互作用的結果,其中主要原因為膽汁成分和理化性質改變,膽汁中膽固醇處于過飽和狀態,析出沉淀和結晶從而形成膽結石。此外,膽結石患者的膽囊收縮功能下降,膽汁淤積于膽囊內也會導致結石形成。隨著醫學技術的不斷進步,膽結石的手術治療方法從一開始的膽囊切除術發展到了微創保膽取石術,微創術具有手術時間短、術后并發癥少、保留膽囊功能等優點,明顯提高了患者的生活質量。目前微創術后預防結石復發的方法有口服硫酸鎂、熊去氧膽酸及阿斯匹林等,此外,中醫藥治療結石復發有其獨有的優勢。

中醫學將膽結石歸屬于“脅痛”“膽脹”“黃疸”等范疇,多由于情志不暢、飲食不節、外邪入侵等引起肝膽疏泄失職、膽汁排泄不暢,濕熱熏蒸膽汁,最終形成結石,治療原則為健脾益氣、疏肝利膽、利濕化濁。本研究采用的中藥消炎利膽湯就是以該原則為基礎進行的組方用藥,方中黃芪、黨參、白術健脾益氣,脾氣旺盛、肝氣通達則膽汁疏泄無阻,為君藥:柴胡疏肝解郁、保肝退黃,香附疏肝利膽解痙,郁金行氣解郁、調暢氣機,均為臣藥:茵陳、大黃清熱利濕、利膽退黃,金錢草、海金沙、雞內金利膽消石,黃芩清熱燥濕解毒,延胡索活血止痛,共為佐藥:甘草為使,調和諸藥。有研究表明,膽結石患者微創術后血清炎性因子水平明顯上升。中藥藥理研究表明,白芍、金錢草、甘草具有抗炎作用,雞內金促進食物消化,聯合運用能有效改善膽囊壁炎癥。

本研究結果顯示:治療后,兩組患者各指標及療效均優于本組治療前(P<0.05);治療后,觀察組膽囊壁厚度、IL-6、TNF-α低于對照組(P<0.05),膽囊收縮率高于對照組(P<0.05);治療后觀察組總有效率高于對照組(P<0.05),且治療后12個月內觀察組結石復發率低于對照組(P<0.05)。上述結果表明,采用中藥消炎利膽湯聯合西藥治療微創保膽取石術后患者明顯優于常規西藥治療,不僅能夠改善膽囊功能及周圍炎癥,還能降低結石復發率,值得臨床推廣應用。