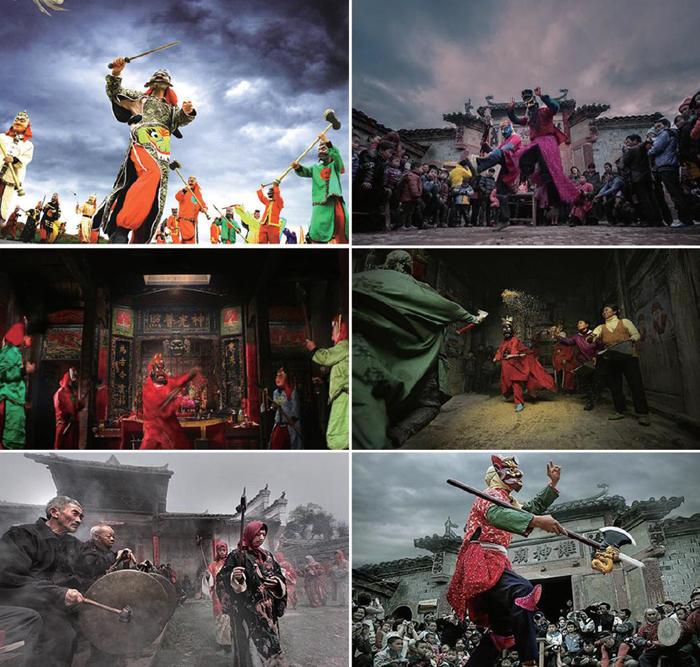

儺舞:戲劇舞蹈的活化石

娉婷

如果你不曾看過儺舞,你很難想象它究竟是一種什么樣的氣勢,很難相信在這片神奇的中華大地上竟然還有這么充滿力量的舞蹈,煥發出奪目的神韻。而這種擁有幾千年歷史、如今已被列入世界非物質文化遺產的舞蹈卻幾近瀕臨失傳。儺舞是一種古老的祭祀儀式,在我國各地至今仍保留著這樣的祭祀風俗。儺文化的中心在江西,在我國南方的很多地方也有這種儺祭,而北方儺祭的氛圍則遠遠不如南方,不過發展至今,南北儺舞都有其各自的魅力所在。

儺舞最早在殷商時期就已出現,周代時儺已經被納入“禮”的范疇形成制度并漸具規模,當時就有關于儺的具體文字描述。儺舞是一種戴著面具的舞蹈,但由于儺舞的面具大多是木制和陶制的,因此至今能完整保留下來的少之又少。

河北出土的新石器時期易縣北福地儺舞面具是迄今為止我國發現的最早的遠古儺舞面具,其年代與興隆洼文化、磁山文化相當。在北福地一期的房址和灰坑中,考古人員還發現了不少刻陶假面面具和面飾作品,其中完整或基本完整的有十余件,其原料為直腹罐片,以腹部片為主,其次是底片,邊緣有切割修整的痕跡。假面面具的大小與真人面部相同,面飾作品則一般在十厘米左右,平面淺浮雕,單面雕刻,具體技法為陽刻、陰刻、鏤空相結合,多采用減地法刻出凹面與凸面,再用陰刻法勾勒出線條,圖案內容包括人面、獸面等,其中人面雕刻陶片正面為人臉形狀,鼻子和嘴為淺浮雕,眼睛為透雕,貓科動物面具則有牙齒和胡須,此外還有猴面和豬面面具,在面具邊緣散布著小孔,應為配戴時穿繩之用,整體藝術風格兼具寫實性、象征性和裝飾性。據考古學家推測:“刻陶假面面具可能是祭祀或巫術驅疫時的輔助神器,用來裝扮神祗或祖先。”

在我國西南地區也出土過儺舞面具,同樣反映出當時儺文化的繁榮興盛。廣西桂林曾是中國儺藝術非常繁盛的地方,特別是在宋代,桂林制作的儺面具更是名震京城。宋代大詩人陸游曾在《老學庵筆記》中記載:“政和中,大儺,下桂府進面具。比進到,稱一副。初訝其少,乃是以八百枚為一副,老少妍陋,無一相似者,乃大驚。至今桂府作此者,皆致富。天下及外夷,皆不能及。”由此可知,宋代桂林儺面具的設計、雕刻、繪彩、制作已達到極高的水平,當時向朝廷進貢一副面具,就囊括了八百個老少美丑各異的臉譜造型。

面具是儺文化中不同角色的象征,是區分其在人們心中地位的標志。人間好惡盡在面具制作者手中,人性美丑卻在我們每一個人心中。如果沒有面具,儺舞就無法進行,一張張嚇人的面具可以趕走盤踞在人們生活中的不祥之物,從而帶給人們希望。

追根溯源,我們不難發現儺舞的神話因子,不同地方的儺舞有不同的神話來源,每一種儺舞都有其舉行的目的,是當地人民信仰的表現,如河北儺舞最重要的目的是驅鬼,當地人認為各種妖魔鬼怪都會在人們的驅趕下走向新生,還給人們一個幸福安寧的世界,而在西南地區,人們跳儺舞更多的是為了得到神靈的賜福,江西各地的儺舞則表達了人們對美好生活的向往。

在我國北方,人們通常會在正月里跳儺舞,也有在農歷七月十四鬼節時舉行的,而在南方則略有差別。表演儺舞時,跳鼓者在田野中三進三退對鼓擊鼓,頭戴彌勒面具的木魚手是儺舞隊的領舞,整個儺舞需在他的帶領下齊舞。自古以來,儺舞都具有祭祀和表演的雙重功能,在古代宮廷中,王公貴族們為了自身統治的需要會定期進行儺舞表演,而在民間也會定期舉行鄉人儺祭祀活動。

儺舞分為文儺和武儺,基本動作古拙簡單,卻有嚴格的規律和獨特的風格,跳儺者每動一下必須遵循其方、圓、扁、仄的原則:“方”指手上動作要做得方正有棱角,雙手從胸前向兩側拉伸時要做得方正;“圓”指轉圈,所有的轉圈動作都只能轉動半步或原地轉圈,且上身必須保持平穩;“扁”即要求身子擰過去時朝向一定要清楚;“仄”則指身子無論向哪個方向傾斜都必須把握節奏。儺舞的步法也很有講究,往往是左腳只能稍稍提起,而右腳卻要高提,如《功曹》的步法,腳、手、頭向同一方向移動,擺動時身體不能左右擺晃,只能上下顫動。

儺舞表演還有繁多的手勢,俗稱“拗訣”,每一種手勢為一種訣,據說這些手勢是專門對付鬼邪的。如果做祭祀活動的這戶人家清吉太平,則只需拗一個“臥虎訣”,表示有虎鎮宅,萬事太平;如果做祭祀活動的這戶人家有天災人禍,則需多拗幾個訣,以示鬼邪驅凈,最后再拗一個“虎口訣”,可保平安。儺舞手勢眾多,有五臺山、劍訣、臥虎訣、虎口訣等,其結構復雜,造型美觀,是古代藝人匠心的結晶,這些獨特的表演技巧也逐步形成了儺舞莊重有力又輕盈灑脫的風格特點。

儺樂,顧名思義,就是儺舞特有的伴奏。各地儺樂的伴奏形式不一,古代桂林的民間藝人為了讓儺樂譜流傳下來發明了一套土方法,老藝人們用“綠”、“六”、“幺”、“了”、“來”、“黑”、“里”幾個唱名來唱儺曲,形成儺譜,相當于現在的簡譜。而在北方則不同,舞蹈剛開始時會有代表正義的沉重木魚聲伴隨作前引,緊隨其后表演者以兩人為一組排列,人數可多可少,每人頭戴一個猙獰恐怖的鬼面面具,赤膊,下身著短裙,穿草鞋,手持一面繪有太極圖案的小鼓和一根鼓槌敲擊跳躍前行,其后有四人抬著塑像,再后面為戒尺隊伍,面具清一色是猙獰恐怖的魔鬼面具,每個人手持兩根戒尺,每根戒尺長約三十厘米,亦敲擊跳躍前行,最后是鑼鼓(武樂)、絲竹(文樂)隊伍,武樂有兩人抬大鼓一面,一人擊鼓,兩人擊鑼,兩人擊大鈸,兩人擊小鑼;文樂有笛、嗩吶、二胡、京胡等,所奏樂曲主要為《大開門》《紅銹鞋》《夜不宿》等曲牌。

表演儺舞的隊伍又稱“儺班”,成員一般為八至十余人,常有嚴格的班規。儺舞常在儺儀過程中的高潮部分和節目表演階段出現,各地的儺舞節目豐富,兼具祭祀和娛樂雙重功效。

如今的儺舞已然比古代的儺舞來得更豐富多彩,從儺樂來說,便吸收了民間音樂和戲曲音樂,除了鑼鼓伴奏外,還有鼓吹樂、吹打樂、絲竹樂形式,更有幾十個曲牌可供選擇,音樂表現力豐富;從儺舞服飾來說,一方面沿襲了古儺赤幘(紅頭巾)、朱裳(紅裙子)、綠鞲衣(綠袖套)的舊制,另一方面又發展出宋儺“繡畫色衣”的特色,有紅花衣裳制、紅袍馬甲制、花衫紅褲制、戌服披甲制、戲曲服飾制等多種樣式;從儺事器具來說,有兵器軍具、法事器具、燈燭炮仗、食物供品、生活用具五大類上百種,既擴充了古儺武裝驅疫的道具,又體現了古代文明禮制,更反映出社會生活的發展變化。

儺舞流傳至今,依靠其豐富的歷史積淀不斷綻放著光彩。如果說面具是儺舞舞者的肌膚,那么舞姿便是儺舞舞者的語言,戴上面具,釋放舞姿,儺便復活了。清風吹過,聽著梵音天籟,聞著香燭清香,看著煙霧繚繞,伴著儺舞舞者的表演,這便是儺舞所散發的獨特神韻。