“互聯網+”時代下高職院校雙創教育課程體系建設研究

李沛炫

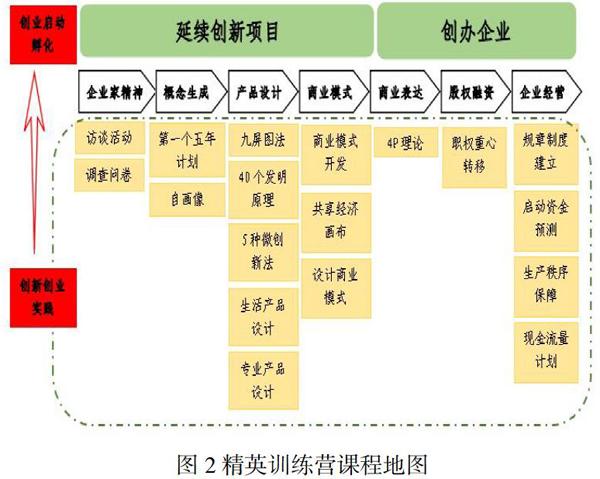

摘 要:通過研究“互聯網+”時代下各高職院校創新創業教育的開展辦法,理解創新創業教育的重要意義。圍繞高職院校大學生創新創業存在的問題,深度剖析創新創業教育培養學生的十大能力和十大素養,在此基礎上構建高職院校創新創業課程體系。

關鍵詞:“互聯網+” 能力課程設計

1. “互聯網+”背景下研究現狀

在“互聯網+”的時代背景下,互聯網思維不斷推動經濟形態演變,產生了以互聯網為基礎設施和實現工具的經濟發展新形態。十九大報告中強調要堅定的實施創新驅動發展戰略,建設創新型國家。建設創新型國家,最首要的是培養創新創業型人才。高職院校雙創教育以培養具有創新創業精神、思維和可持續發展的人才為目標,通過多渠道輔助大學生樹立創新意識,提高創新創業能力。

與當前國際創新創業教育水平比較,我國的實踐經驗還不足,仍處于起步階段,特別是對高職院校創新創業教育的規模、教學模式、課程設計等方面缺乏研究,在建設團隊、平臺、內容和方法等方面也呈現諸多問題。

1.1 創新創業文化氛圍仍舊不足

職業院校創新創業教育需要文化烘托氛圍,但文化建設仍處于起步階段。

1.2 創客空間建設速度緩慢

創新創業教育對于空間設計要求較高,但目前通識教育階段所需的空間、教學設施條件不足;孵化階段所需的創客空間建設速度緩慢。

1.3 成果轉化為項目較少,缺乏可持續發展的內動力

依托各類創業大賽,學生成果紛紛涌現,但賽后成果僅有極少能過轉化為創業項目。

現階段,創新創業教育在高職院校有以下三種類型:第二課堂階段;專創結合階段;專創融合階段。第二課堂階段,是指以賽促教,采用專題講座和創業訓練營方式,針對部分有創業意向并積極參賽的學生開展。專創結合階段,是指首先針對全院大一學生,以《創業基礎》課程作為必修課程導入,進而在大二、大三開設選修課或精英班,普及創新意識,點對點進行創業輔導。專創融合階段,是將雙創教育內容融入專業課程,為企業解決難題,孵化創業項目,應用創新成果。同時,為中小企業者提供創業咨詢等服務。

2. 高職院校學生創新創業培養的九大能力、十大素養

創新創業教育強調開發并提高學生的基本素質、創新精神、創造性思維,尤其是創新實踐能力的提升和自身創業意識的加強,使其能夠獨立的發現問題、解決問題,提出自己的新觀點,進而能夠構思和創造有價值的東西。對于人才培養能力、素養目標的深入研究(圖1),有助于構建合理的課程體系。

圖1 高職院校學生創新創業培養9大能力、10大素養關系圖

依照創新創業培養的九大能力、十大素養,在本校2017級藥學專業2個班和2018級臨床專業3個班開展教學研究試點工作。兩年間,針對5個班230名學生打破傳統教學方式、突破人才培養方案限制,采用翻轉課堂,改革教學模式;通過必修導入、選修補充、企業介入、成果孵化,改革課程體系,收效明顯。

3. 創新創業教育課程體系設計

3.1 通識雙創教育階段

設計雙創教育課程的“334”教學模式。這一模式表現為由以前的《創業基礎》單門課程改為《創新實訓》+《創業基礎》+《創業實踐》3門課程體系;由第一學期16個學時的課程改為第一學期、第三學期、第五學期“24+32+8”共計64學時的教學內容;由1學分改為“1.5+2+0.5”共計4學分的考核比重。“334”即為3門課程在3學期完成并占4學分。

3.2專業雙創教育階段

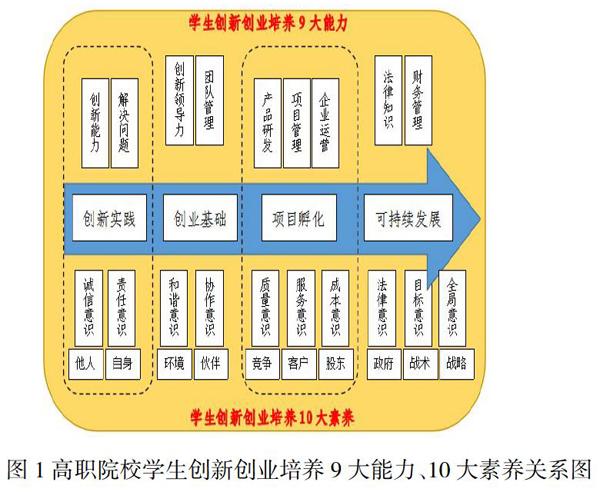

以選修課為主,開設精英訓練營,繪制精英訓練營課程地圖如下(圖2):

圖2 精英訓練營課程地圖

3.3師資培養與課程體系建設同步

師資按照“雙創講師—雙創引導師—雙創導師”3個層次進行培養,完成講授基本課程、引導解決問題、輔導孵化項目的任務。建設由創新創業教師、企業高管和風險投資組成的三棲型導師庫,分別從教育視角、政策環境視角、產業經營視角、資本投資視角理性的給予項目指導。

4. 結束語

互聯網+”時代下,高職院校雙創教育課程體系建設研究,豐富了職業教育領域中人才培養要素的問題研究,將關注基礎教學要素拓展到關注人才創新創業素養,為中國制造2025”提供更加強大的雙創生力軍。

參考文獻:

[1]李冰,石晨迪.“互聯網+”背景下高職創新創業人才培養模式及創新路徑分析【J】.科研課題,2018(5):10.

[2]施星君.“互聯網+”與“眾創”背景下的高職電子商務專業人才培養模式轉型【J】.教育與職業,2017(5):93-97.

[3]宋健.新道創新創業教育研究【R】.淄博職業學院:淄博職業學院,2018.