廣西高職院校貧困生心理健康問題及幫扶體系研究

伍海華 謝廷建

【摘 要】本文論述廣西高職院校貧困生心理健康問題及幫扶體系,針對廣西高職院校貧困生主要存在的自卑、內向孤僻、悲觀、焦慮與依賴心理嚴重等心理健康問題,分析其心理健康問題形成的自身因素、家庭因素以及社會環境因素,并構建以貧困學生自身為主體,家庭、學校、社會共同發力的幫扶體系,以期貧困學生能在幫扶體系的幫助下健康學習和生活。

【關鍵詞】高職院校? 貧困生? 心理健康? 幫扶體系

【中圖分類號】G? 【文獻標識碼】A

【文章編號】0450-9889(2019)05C-0131-02

近年來,隨著高等教育的擴招,高校學生規模不斷擴大,來自貧困地區的學生也日益增多,貧困學生心理健康問題更是日益突出,為了更好地進行貧困大學生心理幫扶,本文試以廣西高職院校貧困學生為研究重點,歸納總結貧困生主要的心理健康問題,進而構建一個比較完整幫扶體系,以期貧困學生能在幫扶體系的幫助下健康學習和生活。

一、廣西高職院校貧困生主要存在的心理健康問題

(一)自卑。貧困學生大多來自經濟狀況拮據、生活簡樸的家庭,他們來到大學后發現周圍許多同學有比較好的家庭經濟環境,因而產生自卑心理,變得不愿意參加各種活動也不愿意與老師、同學交流。從某種程度上來說,這些貧困學生有些看不起自己,甚至擔心其他同學和老師也看不起自己,總覺得自己低人一等。久而久之,他們內心深處會筑起一道高高的圍墻,不愿意和同學交流,形成自卑心理。

(二)內向孤僻。高額的學費使本不富裕的家庭經濟狀況更是捉襟見肘,這使貧困生在現實生活中變得不愿意與同學、老師交流,導致學習和生活中與同學有更多的隔閡,形成人際交往障礙,加之對未來就業的擔心與彷徨,形成更加孤僻內向的心理特征。

(三)悲觀。貧困學生進入大學后,不僅面臨前所未有的經濟壓力,而且在學習上也面臨較大壓力。進入大學以前他們可能是班里的佼佼者,但進入大學后,班里是來自四面八方的學習優秀者,以前的被重視感覺不復存在,進而會變得比較悲觀,對待生活和學習都顯得比較消沉,形成對待事物總持消極態度的悲觀心理。

(四)焦慮與依賴心理嚴重。貧困學生一面面臨窘迫的家庭經濟狀況,一面是較強的學習壓力,多種情況交錯,容易不知所措,出現焦慮,對學習和生活失去興趣。久而久之部分貧困學生心理上會產生各種抱怨,抱怨自己的家庭、抱怨為什么自己沒有較好的經濟條件,看待事情也容易出現偏執態度。有的會認為社會、學校對其的資助是理所當然的,認為自己貧困就是沒有錢,就應該得到各種幫助,這樣一來會不愿意通過自身努力改變自己所處的狀態,而是形成一種等待資助的依賴懶惰心理。

二、心理健康問題形成的主要因素

(一)自身因素。自身因素是心理健康問題的根本因素,對心理健康問題的形成和化解具有決定性作用。每一個人生活在不同的家庭環境中,有不同的經歷、不同的性格特征,在面對生活中的問題時,有著不一樣的處理方式。良好的處理方式往往能夠化解心理問題,走出心理誤區;而消極的反應則會讓人形成不良的心理健康問題。

(二)家庭因素。家庭是人來到世間的第一個接受教育的環境。家庭環境和教育方式是影響學生性格、人格形成的主要因素,貧困學生面臨較大的經濟壓力,與其他非貧困學生相比,肩上擔負著更多的期盼和來自家庭的責任。一方面,家人對貧困大學生寄予很高的期盼,希望通過孩子的努力讀書改變整個家庭的經濟狀況甚至命運;另一方面,學生面臨著家庭的重托,擔心學不好,擔心失敗,內心害怕,害怕自己不能夠達到家庭的期望。這就導致貧困大學生在這種期望與努力之間不知所措,一旦遇到挫折,就會形成焦慮、自卑、苦悶的心理,對未來感到迷茫,造成嚴重的心理問題。

(三)社會環境因素。隨著市場經濟的不斷發展,國家地區之間的交流也日益頻繁,西方發達國家的社會觀念也無時不影響的我們的生活,所以整個社會人們的生活觀念,價值觀念也發生了很大變化,如炫富、拜金主義影響著貧困學生敏感的神經。社會上的一些負面現象,也很容易讓貧困大學生產生消極的仇視、敵對心理。例如,學校的一些資助評選過程,讓貧困學生暴露了本該是自己隱私的家庭經濟問題,自尊心受到極大打擊,一定程度上加重了心理負擔。

三、幫扶體系構建

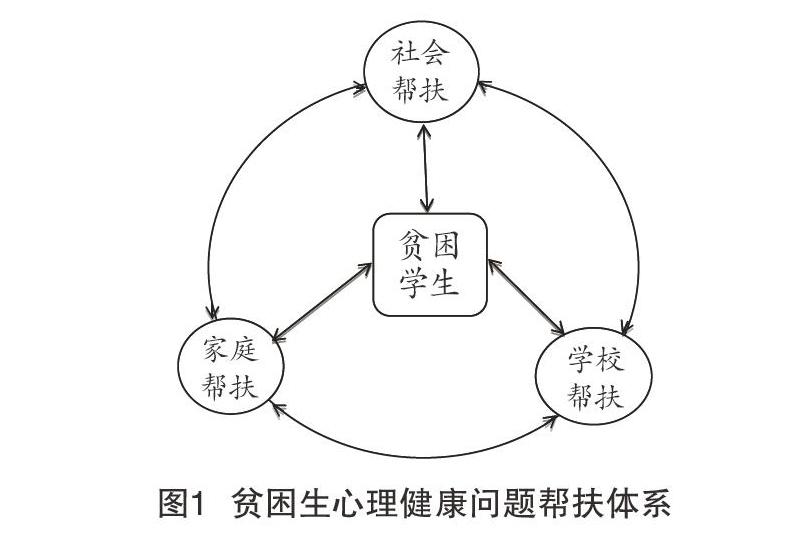

心理問題的形成原因復雜,這要求我們從整體上考慮,建立一個比較全面的幫扶體系。只有影響心理健康問題的各個方面都得到了很好的幫扶,參與幫扶的各方理念一致,貧困學生的心理健康問題才能得到更好的解決。經過調查研究認為構建以貧困學生自身為主體,家庭、學校、社會共同發力的幫扶體系(見圖1)較為全面且有效。

(一)貧困學生積極主動認識自身問題。貧困學生自身是走出心理誤區的主要力量,如果自身都不能夠正確清楚的認識問題,其他再好的幫助起的效果也是不太理想的。因此,貧困學生自身應積極主動的認識自身問題,不要過于極端和片面的認識事情,自身應該從以下幾個方面幫助自己:一是多鼓勵自己,學會給自己積極的心理暗示,而不是一味消極對待事情。二是培養主動的求助意識,遇到問題自己不能解決或者不能想明白的地方應積極向老師同學求助,而不是獨自承受。三是有意識地樹立良好的人生觀、價值觀、世界觀。四是給自己樹立一個目標,并詳細分解實現目標的步驟。能夠朝著自己的目標前進,實現自身的人生價值。

(二)學校積極引導。學校是大學生學習生活的主要場所,學校應該在以下方面發揮積極的引導作用:一是營造良好的校園文化環境,杜絕奢靡之風,反對浪費,在課堂上積極引導學生樹立正確的消費觀、人生觀,教育學生禁止相互攀比,應該團結互助,形成一個良好大家庭的校園文化環境;二是建立健全心理咨詢場所、設施、制度,讓有心理問題的學生知道可以向哪里求助,在哪里可以適當發泄自己的情緒,讓貧困大學生心理問題能夠得到較好的解決;三是建立大學生心理健康檔案,進行心理篩查,對篩查有心理問題的學生應該重點關注,有意識地讓同學老師多給予關注和幫助,使學校對于學生心理問題有一個比較全面的掌握,同時也方便進行有針對性的輔導和幫扶;四是重視輔導員工作在心理健康教育管理中的作用,輔導員是接觸學生最多,也比較了解學生思想、心理動態的教師,加強對輔導員心理健康知識的培訓在一定程度上為解決學生心理健康問題有較好的促進作用。

(三)家庭給予貧困學生更多的關心和鼓勵。家庭教育是貧困學生最先接受的教育也是影響學生成長較為權威的教育,在貧困生心理問題幫扶上,家庭也需要給予貧困學生更多的關心和鼓勵:一是對貧困學生寄予的期望不要過高,避免其因期望過高而產生自卑和消極應付心理。過高的期望會加重學生的心理負擔,家庭在寄予子女期望的時候應該結合實際情況,不要一味追求高目標、高期望。二是在貧困學生出現心理問題時應及時給予鼓勵和關心。在現實中很多家長發現子女沒有達到自己的期望往往在那里抱怨,甚至還說子女不夠努力,沒用等傷害貧困學生心理的話語,殊不知這樣反而會加重他們的心理負擔,因此在貧困學生出現這類情況時,家長應該多給他們關心和鼓勵,而不是抱怨。三是家長在發現子女有相應不良情緒和心理問題,不清楚如何處理和應對時,應及時與學校聯系,尋求比較專業的心理輔導幫助貧困學生盡早走出心理誤區。

(四)社會給予貧困學生更多的支持與鼓勵。社會給予貧困大學生的支持與幫助,也是幫助大學生走出心理陰影的重要途徑,據調查,在之前的社會幫扶內容上,更多的是給予經濟上的幫助,而忽視了心理和價值觀方面的積極教育與引導,因此社會力量在幫扶過程中應做到:一是以給予經濟幫助為主體,社會力量給予經濟幫助,解決貧困學生面對高額學費和生活費的經濟壓力,從而有更多的時間和精力放在學習上。二是社會在給予貧困學生經濟支持的同時應給予情感的關心和引導正確的價值觀,如果僅僅是經濟上的幫扶,時間一長,貧困學生會形成依賴心理,扭曲價值觀,他們會認為把從社會得到的經濟幫助當成理所當然,從而形成一種錯誤的觀念,進而會造成他們“等靠要”的懶惰心理。所以在給予經濟幫扶的同時在心理和價值觀方面也應該有積極的教育,這樣的幫扶才會顯得比較全面。

在對貧困學生進行幫扶的過程中,家庭、學校、社會并不是簡單獨立的幫扶,而應該是一個有機統一的整體,在各自完成自身應該幫扶內容的同時應兼顧考慮與其他幫扶力量的一致性和協調性,如果僅僅是相互獨立的幫扶,當幫扶各方理念有沖突時,很有可能給貧困學生造成一種“無所適從”的心理,從而影響了對貧困學生的幫扶效果。同時,在幫扶過程中每個幫扶者的力量是有限的,在幫扶過程中或多或少會有一些問題,如果遇到問題不能夠自己解決的時候,可以尋求其他幫扶力量的幫助。比如,家長由于受自身文化水平和其他因素影響,不知道該怎么幫助子女走出心理誤區的時候,可以向學校或者社會尋求專業的心理疏導幫扶。這樣一來,幫扶力量的各個方面能夠有機地統一起來,充分發揮各自的幫扶優勢,達到最優的幫扶效果。

總之,隨著社會經濟的不斷發展,貧困學生的心理問題也會日益突出,面對各種心理問題,應堅持以“預防為主,及時輔導相結合”的原則進行輔導,幫扶的各個方面應形成統一的認識,團結協作,帶給貧困生較好的幫扶體驗。此外,還需留意的是新媒體的迅速發展,給貧困大學生的心理幫扶帶來了機遇和挑戰,應積極面對挑戰,充分利用網絡優點,改進幫扶的具體手段,進而提升幫扶效果。

【參考文獻】

[1]潘玉琴.建立和完善高職院校貧困生心理幫扶體系初探[J].教育與職業,2013(36)

[2]陳力平.高校農村貧困生心理問題及對策[J].西昌學院學報(社會科學版),2015(1)

[3]朱靜,孫娟,朱紹勝.新媒體視野下高職院校貧困生心理幫扶體系探索[J].經營管理者,2015(32)

【作者簡介】謝廷建(1988— ),四川江油人,廣西經貿職業技術學院講師,碩士,研究方向:企業管理、職業教育;伍海華(1987— ),廣西融安人,廣西理工職業技術學院助理經濟師,研究生,研究方向:職業教育。

(責編 何田田)