互聯網金融生態圈信用風險評價指標體系的構建

陳春瑾

摘 要:在“互聯網金融”與“金融生態圈”不斷發展下,“互聯網金融生態圈”作為一種創新,同樣面臨著互聯網金融帶來的信用風險,加之圈內生態體系建設完善,導致信用風險產生的原因層出不窮。由于互聯網金融生態圈發展尚未成形,因而通過專家意見與現有研究,從定性角度分析影響圈內信用風險的因素,建立互聯網金融生態圈信用風險評價指標體系,最后賦予指標相應權重。互聯網金融生態圈信用風險評價指標體系的構建,既彌補了相關研究內容的不足,也為防范與控制圈內信用風險提供了一定的理論依據與決策參考。

關鍵詞:互聯網金融生態圈;信用風險;評價指標

中圖分類號:F830? ? ? ? 文獻標志碼:A? ? ? 文章編號:1673-291X(2019)24-0085-03

一、互聯網金融生態圈的含義

“無網絡不金融,無移動不金融”已成為現代金融業體系的一個重要特征,隨著互聯網思維的發展、技術的進步、傳統金融模式的創新,“互聯網金融生態”應運而生。現今,越來越多的學者運用仿生學原理,從生態學的角度來考察互聯網金融,通過運用金融生態理論,打造出了一個具有外部發展規律及內在運行機制的互聯網金融生態圈,其不僅包含著金融新秩序與新結構的含義,也體現著動態平衡的概念。

互聯網金融生態圈的生態體系包含三個部分,即生態主體、生態環境以及生態模式。互聯網金融生態主體覆蓋互聯網金融消費者、平臺、企業及政府相關機構等;互聯網金融生態環境涵蓋經濟環境、法制環境、信用環境以及行業環境等;互聯網金融生態模式是互聯網金融新業態的運營模式,是生態主體之間、生態主體與生態環境之間產生聯系的媒介。

互聯網金融生態圈雖然可以通過生態系統內各部分的相互作用,實現“優勝劣汰、適者生存”的良性競爭與發展,解決了傳統金融生態無法進行自我更新與進化的問題,但是依舊無法避免金融行業眾多的風險,諸如技術風險、信用風險、運營風險、法律監管風險以及其他風險等,成因較為復雜,特點也呈多樣性。其中,筆者認為,當以信用風險為主要風險,且圈內信用風險具體表現更是多種多樣。例如,在互聯網股權眾籌融資活動中,籌得資金的一方沒有將資金用于其承諾投資的項目上,而是用于個人生活消費,從而給資金供給者造成經濟損失,也損害了互聯網股權眾籌融資中介機構平臺的聲譽。在互聯網借貸業務中,信用風險表現為資金需求方逾期不償還借款本金和利息,給出借資金的一方造成資金損失。這些現象都表明導致信用風險生成的因素充斥在互聯網金融活動的各個流程、各個主體之間,并且信用風險的產生影響的是整個生態圈的內外主體與環境,沒有一方可置身事外。所以,針對生態圈的特殊運行機制及生態結構研究出一套信用風險評價體系具有重大意義。

本文將通過分析影響互聯網金融生態圈信用風險生成的因素,遵循指標設計原則,從生態主體及環境兩個方面出發,確定圈內信用風險的評價指標,根據專家意見與經驗從定性角度構建信用風險評價指標體系,旨為識別導致圈內信用風險產生的影響因素提供借鑒,從而在識別、防范互聯網金融生態圈內信用風險及新型互聯網金融業態的發展、金融生態環境的優化方面提供一定的依據與參考。

二、互聯網金融生態圈信用風險評價指標的設計

(一)評價指標設計的基本原則

如何選擇系統的評價指標,是評價互聯網金融生態圈內信用風險的前提與基礎。考慮到圈內多種多樣的生態特征及其信用風險的隱蔽性、聯動性、不易測量等特點,在構建圈內信用風險評價體系時,應遵循以下原則。

1.綜合性原則。評價指標體系較為復雜,影響互聯網金融生態圈信用風險的因素也比較復雜,在確定評價體系指標時,必須選擇能夠綜合反映圈內信用各方面因素。即指標的覆蓋面要廣,這些指標要涵蓋生態主體行為產生的各種影響以及生態環境的眾多變化情況。

2.獨立性原則。對于生態圈內信用風險的評價指標,由于眾多影響因素有的可以準確衡量,有的卻不行,且定性分析的主觀性較大,因而指標的設計可能會出現部分重疊,此時就需要進行指標的篩除,保證每個指標內涵清晰、相對獨立。指標體系要層次分明,簡明扼要,相互之間既不相互重疊,也不存在因果關系。

3.結構性原則。互聯網金融生態圈具有著一定外部發展規律、內在邏輯安排,針對其信用風險的指標設計,需要符合相應的生態特征,從外部環境探求信用風險產生的原因時,也要考慮內在主體的影響,保證指標的設計能夠展現互聯網金融的生態系統特征,使指標體系結構化。

4.預見性原則。互聯網金融生態圈是一個動態平衡體系,其內在結構與狀態是在不斷變化發展的,因而在確定信用風險指標時,應考慮到未來可能出現的情況與發展趨勢,即指標應包括影響信用風險生成的潛在因素。

(二)互聯網金融生態圈信用風險的影響因素

基于前文所述,可以發現互聯網金融生態圈信用風險的產生是一個整體效應,其由多方引起,然后作用于整個生態系統。本部分在考慮整體性與生態圈組成結構的基礎下,將引起信用風險及其生成后果相關的一切驅動因素進行分類分析,從圈內生態主體與生態環境兩個總體層面考慮導致信用風險生成的驅動因素,并對各層面關鍵驅動因素進行分析。

1.生態主體因素。由于互聯網金融生態圈的建設起步較晚,至今仍在發展探索的過程中,存在諸多隱患和亟待解決的問題。生態主體資質良莠不齊,致使圈內信用風險事件頻繁發生,“生態污染”持續加重。為了便于識別風險源,對主體進行針對性的認識與控制,本部分選擇了生態主體內主要的四類進行分析。

首先,互聯網金融消費者因素分析。互聯網金融消費者是生態圈內業務循環進行的主體,大致可以分為資金需求方、供給方,所以應從需求方、供給方以及由這雙方主導而產生的信息不對稱、道德風險、逆向選擇及違約事件這幾個方面來觀察消費者引發信用風險的表現。需求方可能會出現其籌集到資金后卷款而逃或者無力償還的情況;而供給方則就會因為借款者的違約等行為無法按時收回而造成損失;信息不對稱會導致消費者產生信用危機行為;逆向選擇與道德風險是信息不對稱導致的事前與事后風險,是信用風險產生的重大隱患;違約行為則會直觀地引起信用風險。

其次,互聯網金融平臺因素分析。互聯網金融平臺是生態主體進行金融業務的基礎,因而從信息披露情況、技術操作水平、信用信息濫用狀況、準入退出情況四個方面考察影響平臺信用風險的因素。當平臺不能做到信息披露的公開透明與及時,信用信息就會不對稱,風險也伴隨而來;技術操作水平直接決定了平臺維護良好網絡秩序的能力;信用信息濫用狀況是指有些平臺不能嚴格守信地保管用戶信用信息或為了私利主動泄露;準入退出情況是對平臺準入機制與退出機制是否完善的考核,因為平臺的介入退離難易決定著參與者的“質量”。

再次,互聯網金融企業因素分析。為尋求互聯網金融企業引發信用風險的因素,可以從欺詐風險、跑路風險、非法集資、違約風險四個具體層面來分析。欺詐風險即某些企業通過非法集資、惡意欺詐坑害消費者從而引發的信用風險問題;“跑路”風險用于概括平臺企業無故“跑路”現象;非法集資與違約風險指企業違背信用、違背法律籌集資金,或在募集到資金后并不用于事前約定的項目或業務運營上而占用資金或者另圖他用,發生違約行為,而這些都是信用風險形成時埋下的隱患。

最后,政府相關機構因素分析。風險的形成是需要一個過程的,所以政府在識別信用風險方面應從事前防范、事時監督、事后追責三方著手。事前防范反映著政府機構是否建立了有效識別信用風險的預警機制與體系;事時監督能夠看出政府相關機構實時跟蹤信用風險事件動向的情況;事后追責的影響則體現在信用事件發生后機構未進行嚴厲懲處與追責,導致信用問題再發或擴大。

2.生態環境因素。生態圈的動態平衡是生態主體與生態環境共同作用下的結果,生態環境的狀況會影響生態主體的行為。因而在分析完生態主體的影響后,生態環境的影響不可或缺,此處環境分析主要是依據眾多學者的研究成果進行的。

首先,經濟環境因素分析。陸岷峰(2017)指出,經濟是互聯網金融生態構成的基礎。經濟周期的波動、圈內各方政策的制定能夠較好地體現生態圈經濟環境的狀況。經濟周期波動對生態圈內信用風險的影響非正即負,若經濟環境整體呈現繁榮之態,那么信用違約事件就會減少,而若經濟處于衰退甚至蕭條階段,生態主體為了更好地生存將“不擇手段”,隨之而來的就是無法避免的信用危機。政策制定情況的影響也表現得很直接,利好的政策環境能讓互聯網金融生態圈的發展減少很多阻礙,壓抑約束的政策會導致主體產生邊緣行為。

其次,法制環境因素分析。法制環境是約束生態圈主體以信用為基礎行事的準則,而影響法制環境建設的因素可以從監管缺失、法律滯后、創新力度三個方面來分析。監管缺失會使得不法分子趁虛而入、違法亂紀,擾亂圈內生態體系;法律滯后會使得制裁者在制約、懲處違法亂紀者及相關事件時無據可循,法律漏洞就是最大的風險源;創新力度影響范圍極其廣泛,尤其是在信用風險基本核心法律制度和專門化的創新約束方面都存在極大的不足,從而導致信用問題一直激增。

再次,信用環境因素分析。我國的信用環境整體上并不理想,在互聯網金融市場更是尤為突出,所以要從機制與參與機制者多方,即征信體系、信用評級、社會信用意識方面綜合地來分析信用環境因素。征信系統未與央行征信系統實現對接,缺乏統一的信息平臺和全覆蓋的征信系統,使得圈內征信體系存在很大風險漏洞;信用評級水平決定了參與主體信用水平的高低,信用評級機制不完善則容易產生虛假信用信息,這都直接決定著信用風險事件發生的概率;較高的信用意識會減少而信用風險事件的發生率,而實際上很淡薄的社會、個人信用意識及欠缺的誠信文化會增加圈內信用風險發生的概率。

最后,行業環境因素分析。整個互聯網金融行業的環境會影響整體信用水平與環境的建設,具體可從同質化現象、行業聲譽、行業自律情況來找尋影響信用風險的原因。同質化現象會是圈內生態主體由于互聯網技術與思維的不成熟對于生態模式的創新發展已經到了一個瓶頸期,以致行業競爭同質化現象嚴重,從而引發惡劣的競爭環境;行業聲譽好壞影響著社會公眾、個人的信任度,較差的行業聲譽必然導致較低的信用與社會信任度,更易滋生信用風險;行業自律情況是各業務參與主體行事的風向標,行業自律組織能否嚴格履行職責、進行自我約束、維持行業整體信用度直接決定信用風險事件產生的多少。

三、互聯網金融生態圈信用風險評價指標體系的構成

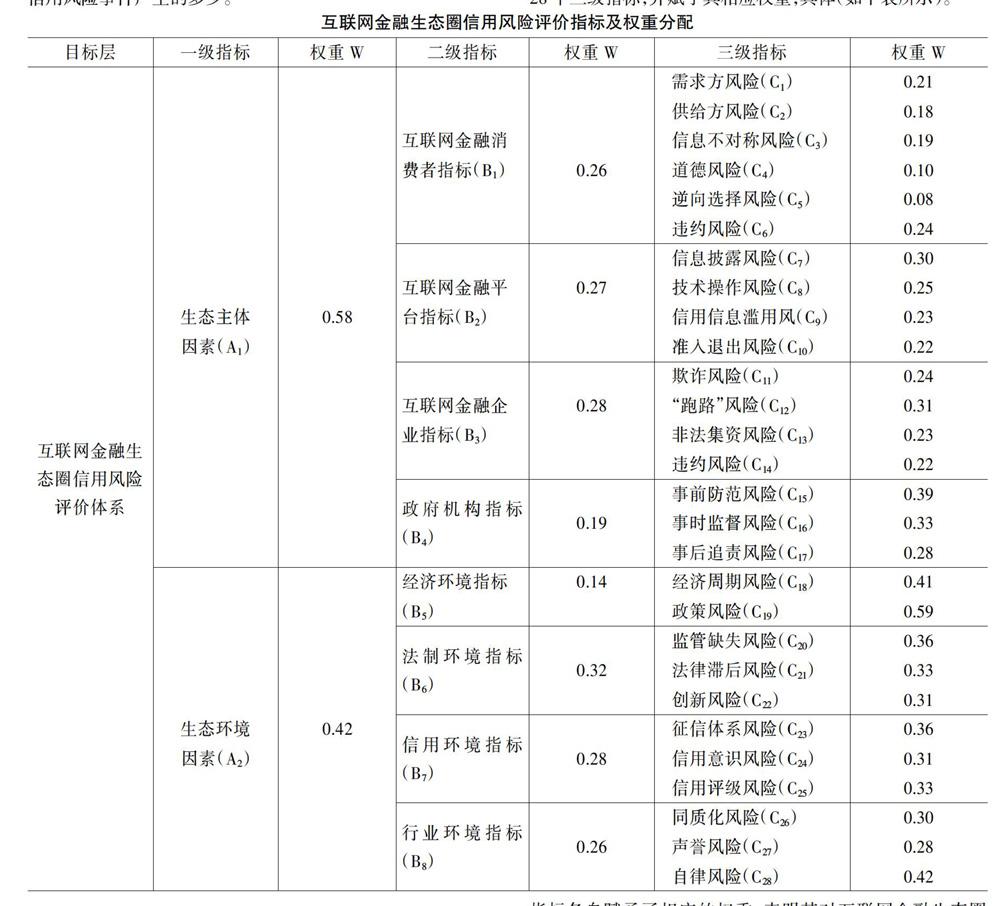

根據以上對評價指標原則設置與選擇的分析,本部分將互聯網金融生態圈信用風險評價設為目標層,按照指標設置的綜合性、結構性原則,將生態主體和生態環境設為一級指標,再依據指標選擇設置8個二級指標,即互聯網金融消費者、互聯網金融平臺、互聯網金融企業、政府相關機構、經濟環境、法制環境、信用環境、行業環境。最后根據獨立性、潛在性原則對具體主體行為以及導致信用風險生成的惡劣環境進行歸納識別,確定更為具體、確切的風險驅動因素,設計出28個三級指標,并賦予其相應權重,具體(如下表所示)。

四、結語

本文在簡要闡釋互聯網金融生態圈含義的基礎上,分析了影響互聯網金融生態圈內信用風險生成因素,依據科學的評級指標設置原則,確定了相對合理的評價指標,構建了較為完備的評價體系,并通過專家意見與經驗對三級指標各自賦予了相應的權重,表明其對互聯網金融生態圈信用風險影響程度的不同,旨在為識別圈內信用風險以及防范監管方面提供一定參考。雖然互聯網金融生態圈是一個具備無限發展機會與風險的復雜體,圈內信用風險由于眾多原因較易產生、擴散,但是隨著互聯網技術的提升、金融生態環境的建設,信用風險一定會得到緩解或解決,金融生態圈也必將走向“公平、平衡與可持續發展”。

參考文獻:

[1]? 譚中明,謝坤,譚璇.P2P網絡借貸生態圈刻畫、信用風險生成及防范——基于生態學視角的研究[J].南方金融,2018,(9):53-61.

[2]? 陸岷峰,虞鵬飛.互聯網金融生態系統建設與運用研究——基于仿生學原理在互聯網金融發展中的應用[J].西南金融,2017,(1):3-9.

[3]? 陳長彬,盛鑫.供應鏈金融中信用風險的評價體系構建研究[J].福建師范大學學報:哲學社會科學版,2013,(2):79-86.

[4]? 朱傳進,朱南.P2P網貸借款人信用風險模糊綜合評價——基于模糊數學理論的視角[J].金融理論與實踐,2017,(6):60-65.

[5]? 徐諾金.論我國的金融生態問題[J].金融研究,2005,(2):35-45.