在科普課文中STEM對于人文科學素養(yǎng)目標達成的作用

【摘要】本文論述STEM在科普課文中的必要性、STEM和科普課文之間的關系,以及STEM在科普課文中對于培養(yǎng)人文科學素養(yǎng)的作用,以通過STEM教學理念提升學生的科學素養(yǎng),達成人文科學素養(yǎng)的培養(yǎng)目標。

【關鍵詞】STEM 科普課文 人文科學素養(yǎng) 作用

【中圖分類號】G 【文獻標識碼】A

【文章編號】0450-9889(2019)09A-0036-03

STEM教育項目來源于美國,是四個學科:科學、技術、工程、數學四個英文單詞首字母的簡稱。STEM在美國已經有30年的研究實踐經驗,因為其先進的理念以及對改善技術性人才缺失現狀的積極作用,現在已經被多個國家吸納借鑒,從幼兒到所有學段全面推廣。

一、STEM在科普課文中的必要性

當前,我國國民的科學素養(yǎng)較低,亟需我們在學科教學中加強人文科學素養(yǎng)的養(yǎng)成教育。中國科協根據國際通用調查標準對我國公民的科學素養(yǎng)的調查顯示,在2000年時,美國公民的科學素養(yǎng)達到了17%,而我國公民在2010年時的科學素養(yǎng)僅達到3.27%。雖然近年來我國公民的科學素養(yǎng)不斷提升,截至2018年11月8日,公民科學素養(yǎng)達到8.47%,但是距發(fā)達國家仍有不小差距。教育對于提升學生的科學素養(yǎng)的重要性不言而喻。每個學齡段,每個學科都有借助學習載體提升學生科學素養(yǎng)的任務,包括語文。在小學語文教材中,通過科普類課文來達成這一目標是重要途徑。STEM的核心理念是培養(yǎng)學生解決問題的能力,是以研究性學習為主要方式,注重多元、多層次合作學習。筆者以為,通過STEM項目研究式學習來落實人文科學素養(yǎng)的培養(yǎng)目標不失為一個有效路徑。

二、STEM與科普課文的關系

(一)科普類課文多樣的科學知識為STEM探究提供了豐富的主題

我們可以看一看語文教材中科普類說明文的內容:從時間的跨度上,既有講述來自遠古的“大自然”中的“文字”,也有介紹人類在科技文明方面取得的最新成就,比如“互聯網”“載人飛船”“衛(wèi)星”“克隆技術”,從中可以展現人類社會科技的杰出成就。可以設想,未來“物聯網”“支付寶”“微信”也將進入科普課文這個大家庭。

在科普課文中,中外各個領域科學泰斗們執(zhí)著的科技探索精神,追尋科學真理的事跡,同樣如理想之光,引領著我們的兒童,在他們幼小的心靈中埋下科學的種子,如《諾貝爾》《詹天佑》。還有涉及自然領域的關于動物、植物生命現象的揭秘,如《剪枝的學問》《恐龍》等。這些科學技術、神秘的自然世界還有偉大的科學精神如同磁石般吸引學生探索、揭秘,使學生感受到科學文明的魅力,為科學素養(yǎng)的孕育種下希望的種子。

(二)STEM的項目式學習將進一步助力科普課文的科學人文素養(yǎng)目標達成

小學語文課程標準中鮮明地提出:“應在發(fā)展語言能力的同時發(fā)展思維能力,學習科學的思想方法,逐步地養(yǎng)成實事求是、崇尚真知的科學態(tài)度。”簡言之,即培養(yǎng)學生的科學素養(yǎng)。

粗略統計一下,在蘇教版小學語文12冊課本中大約有47篇的科普類文章,約占總課文篇數的13%,文體有詩歌、童話、說明文和敘事類,可謂文體多樣,內容豐富。但在實際教學中,教師往往更加重視科普文中的“語文性”,忽略了“人文科學性”。唯考試而教學的現狀依舊,科普課文教學也是概莫能外,從學業(yè)檢測中可見一斑:關于科普課文的學業(yè)檢測中,主要是檢測詞、句和說明方法的掌握情況,并且關于說明方法的檢測一般是到了小學高段才開始涉及。考試內容就是教師教學的指揮棒,多數教師在遇到科普類文章時,處理的方式基本上都是重點抓好字詞,然后是厘清課文的脈絡、掌握主要內容即可。教師的教學方法較單一,以講授法、談話法為主,教學環(huán)節(jié)簡單,和其他文體的教學策略沒什么不同。所有的科普類文章都是兩課時完成,有的教師甚至是一課時就結束授課,從不愿意多花費時間。而STEM教學理念下的科普類課文教學則側重利用教材文本培養(yǎng)學生的科學人文素養(yǎng),有助于達成小學語文課程標準中提出的“培養(yǎng)學生的科學素養(yǎng)”的目標。

三、STEM的教學理念融入科普課文的意義

筆者曾就“科普類文章在語文教材中的重要性”的問題做了一個調查。在區(qū)域內近120名語文教師當中,認為比較重要的只有19.56%,高達48.61%的教師認為它不重要,31.83%的教師認為沒有必要編入科普類的說明文,只要編入一般性的說明文,讓孩子掌握說明文的方法即可。

以上種種,使得科普類課文在教學中所應承載的科學人文素養(yǎng)目標并不能得到較好的落實。筆者嘗試將STEM的教學理念融入到科普課文教學中。在實踐中,筆者感受到在語文教學中運用STEM的學習方式,無論從時間、空間上,還是從學習主體的多層次性,從學習內容的綜合性、多元性,知識的跨界性以及學習興趣諸多方面都是有益的補充和變革。

一是從時間跨度上可以突破課時限制。在語文課本當中,由于課時的限制,在短短的兩課時里,學生既要掌握字詞句及主要內容,還要熟悉謀篇布局,對相關的科普類知識加以了解和掌握,可想而知,時間是非常緊張的。我們不妨將語文課上的內容加以拓展,如STEM的項目式學習在時間上可以根據內容靈活安排,可以長短課相結合,可以課內外相結合,可以將國家課程和校本課程、社團課程相結合。短課可以是一周,長課可以是一兩個月或者更長的時間。因此,我們應該以一個主題的活動為載體,把小學語文課本上的科普類課文加以拓展和延伸。

二是從空間上可以突破原有課堂限制。小學科普類的課文內容豐富,學習不僅僅局限于課堂、校園,我們可以通過長短游學的方式,將學生帶到校外,讓學生通過實地參觀、調查走訪、采集數據等方式獲取研究資料,在觀察、實踐、調查中建構自己的知識體系。

三是從學習互助團體上可以突破班級限制。一個主題活動可以是一個班級參加,也可以是相鄰班級或不同學段的學生參加。這樣不僅可以擴大學生的學習圈子和社交面,還可以從縱向和橫向拓寬學生的知識框架,使學生結交更多的學習上的益友。

四是從研究內容上可以突破學科的限制。其實在生活當中,知識的學習是沒有明確的學科界限的,可以從多學科、不同角度展開學習。對于科普類說明文當中所涉及的數字,可以算一算,比一比;對于文中描寫的物體與景象可以畫一畫、寫一寫,甚至可以利用VR技術構建虛擬現實情境,用最新的高科技近距離、全方位地觀察和研究。

另外,從教師層面,可以是多學科的教師共同協作執(zhí)教。語文、數學、科學、美術、音樂課,甚至于綜合實踐課,教師可以從各自不同的知識角度,對一個專題加以研究,進行全方位的了解和探討。

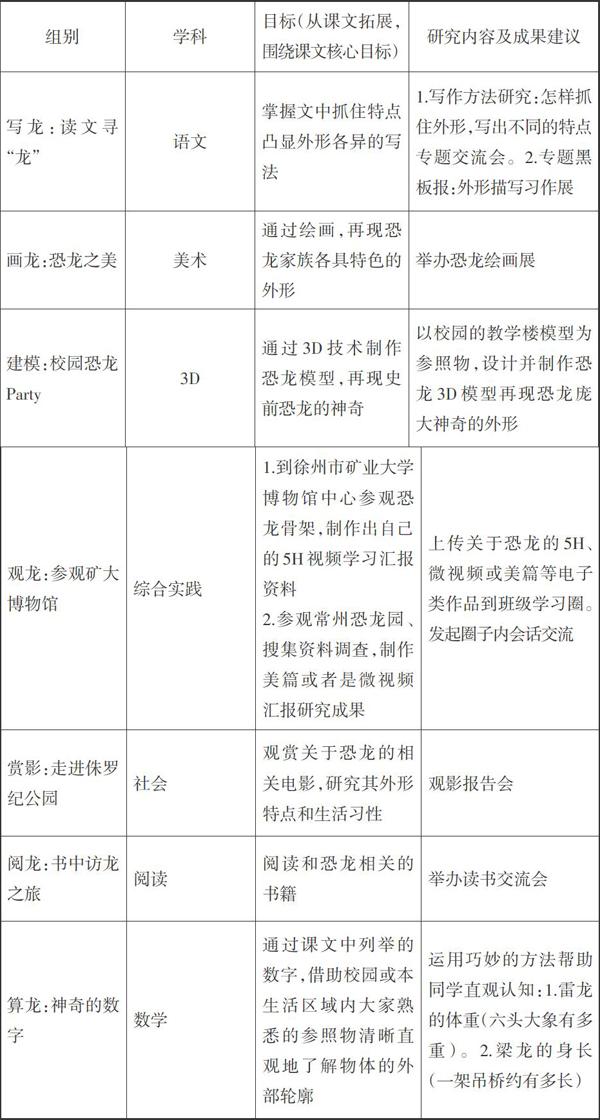

如蘇教版語文三年級下冊第20課《恐龍》,在學生疏通了字詞、掌握了脈絡和主要內容之后,在拓展環(huán)節(jié),我們以STEM項目研究式學習,設計了如下小組學習活動:

以“建模:校園恐龍Party”一組為例,筆者設計了如下教學活動:

(一)活動目標:1.借助3D打印機打印雷龍、梁龍、劍龍和三角龍的模型。2.借助校園沙盤直觀感受恐龍外形的龐大以及它們的獨特之處。3.選取一種恐龍,利用課本中的語言以第一人稱進行介紹。4.在設計當中能夠積極和小組的成員進行交流和分享,并提出自己的困惑、建議和想法。5.能夠有效地利用3D掃描儀以及網上下載的模型進

行恐龍建模并打印3D恐龍。

(二)活動對象:三年級3D社團成員。

(三)活動準備:3D掃描儀、3D打印機、3D設計軟件、活動設計表。

(四)活動內容:

板塊一:情境創(chuàng)設

師:同學們,你們想不想邀請恐龍來到我們的校園來做客呢?那好,今天啊,就讓我們一起動手,舉行一個校園恐龍派對。老師給大家提供了一個校園沙盤模型,也已經把學校的教學大樓的模型做好了。可是我們的朋友恐龍還沒有來到,需要你們各自去邀請你們自己喜愛的恐龍朋友來我們校園,好嗎?

板塊二:建立活動小組

1.請學生自由結合,四人一小組,選出自己的活動小組組長。

2.小組成員任務分工。

板塊三:通過計算機導入到3D打印機,進行切片

建議:可以利用3D設計軟件中的基礎模型,也可以從網上尋找并且下載相關的恐龍3D模型,或者利用我們社團里的3D掃描儀掃描出恐龍的模型,自行調整。

板塊四:打印

(五)活動時間:四課時。

第一課時:借助3D掃描儀或者電腦,繪制恐龍的模型草圖。

第二課時:把設計好的3D的模型,通過計算機導入到3D打印機之后,切片。

第三課時:打印3D恐龍。

第四課時:小組交流分享,談一談自己在活動中遇到的困難、解決問題的方法,以及自己的收獲。同時開展自我評價以及小組評價、教師評價。

(六)作業(yè):完成習作《校園恐龍Party》,要根據恐龍外形的特點,展開想象,進行生動描寫。

從以上的活動設計中不難看出,與語文課堂多識記、理解、積累、感悟不同,學生在STEM活動課程中,根據課文的核心內容和達成目標,依據自己的知識儲備和興趣傾向,自主選擇研究主題,自主性得到了彰顯。學生的學習時間也較為寬裕,在四個課時的時間里,學生利用網絡和3D打印技術,同時借助同伴互助、教師的指導,運用了多學科的知識解決所研究的問題。而且,在整個教學過程中,教師都強調“做中學”,更注重創(chuàng)新設計與發(fā)散思維,以及合作交流、分享交際能力的培養(yǎng),使學生的科學素養(yǎng)得到了整體提升,使小學科普課文的人文科學素養(yǎng)目標得到落地和實現。

作者簡介:張啟云(1971— ),女,大學本科學歷,現任徐州市科技實驗小學校長,系江蘇省科協、江蘇省教育廳十三五省科學教育示范校評審專家,徐州市青年骨干教師,徐州市勞動模范,徐州市優(yōu)秀教育工作者,徐州市優(yōu)秀德育工作者,研究方向:語文教學研究。

(責編 黎雪娟)