農村初中數學概念教學效率低下的原因與對策

陸志柏 藍濤

【摘要】本文針對初中數學概念教學中存在的對數學概念的內涵與外延挖掘不夠、對數學概念的記憶過于機械呆板等問題,分析其成因,提出創設情境、呈現案例和比較分析、在運用中內化等教學策略,以期提高概念教學的效率。

【關鍵詞】初中數學 概念教學 原因分析 對策

【中圖分類號】G 【文獻標識碼】A

【文章編號】0450-9889(2019)09A-0130-02

數學概念是學生掌握數學基礎知識和運算技能、發展邏輯思維和空間想象力的基礎和前提,也是學生思考數學問題、解決數學問題的理論依據。可見,數學概念在數學學習中是十分重要的。在實際教學中,很多教師和學生都忽略了數學概念的重要性,對數學概念的內涵和外延挖掘不夠深、不夠透,導致學生在理解題意和解決數學問題時存在很多不到位的地方。

第一,識記數學概念過于呆板機械。上了初中,數學概念變多,這些數學概念是學生學好數學的基礎,對于學生系統地學習數學知識有著重要的意義。翻閱人教版數學教材我們會發現,很多數學概念都是以公式或符號的形式呈現,教師在教學數學概念時通常會用舉例的方法引出概念,在學生對概念有了初步的了解和認知后,再出示教材中的例題,讓學生在學習例題的過程中理解和記憶概念。其實,這樣的教學過于呆板機械,缺乏對數學概念內涵和外延的深入挖掘,會影響學生對數學概念本質的理解,導致學生在運用數學概念解決問題時遇到困難。

第二,對數學概念的本質認識不深入。在新課程理念的影響下,數學概念教學越來越受到重視,教師也逐漸注重數學概念教學。但是在實際教學中,教師受到已有教學理念的影響,每位教師的數學教學理念存在差異,這就導致很多教師在教學時過于重視數學概念中的旁枝細節,忽視了數學概念的本質,造成學生在學習數學知識時出現知識結構斷裂的現象,加上學生經常混淆數學概念,解題錯誤的情況經常發生。

教師要重視數學概念教學的重要意義,指導學生進行高效的數學概念學習,引導學生在感知數學概念的基礎上深刻理解數學概念的本質,提高數學概念教學實效。

一、情境:促使學生深刻感知數學概念

(一)在生活情境中初步感知數學概念

我們都知道,抽象是數學概念的主要特征。假如我們在教學數學概念時,以講解的方式將數學概念“灌輸”給學生,那么學生可能就沒辦法深入理解數學概念的內涵,教學效果也不好。因此,我們在教學時可以適當地創設一些有趣的學習情境,利用情境引導學生學習數學概念,從而激發學生學習的興趣,順利過渡到數學概念的學習。在創設學習情境時,教師要結合學生的生活實際和經驗,找到與數學概念相對應的原型,讓學生在貼近生活的數學情境中感知數學概念,為后面理解數學概念的內涵和本質鋪墊。

《正數與負數》是人教版數學七年級上冊的內容,教師教學“負數”概念時,可以結合生活實際,創設這樣一個學習情境:“同學們,現在是冬季,我們南寧有些地方的氣溫很低,比如大明山上前幾天的氣溫是零下2℃,山下是零上2℃。你知道零下2℃和零上2℃分別代表什么嗎?應當如何表示呢?”這個學習情境貼近生活實際,與日常生活息息相關,以此引入負數概念比較自然,學生比較感興趣,對負數的概念也就有了初步的感知。

(二)在實驗操作情境中深入感知數學概念

初中已經涉及幾何教學,教學幾何內容時我們要讓學生多多進行動手操作活動,讓學生在實驗操作活動中學會思考、發現問題,在動手動腦中強化對圖形特點的感知和理解,進一步激發他們探究新知識的欲望。

《直線、射線、線段》是七年級上冊的內容,為促使學生對直線的相關概念有深入的認知,教師在進行概念導入教學時可以采取如下策略。教師先給學生出題:若要將一個衣架固定在房間的墻壁上,至少要用幾顆釘子?讓學生同桌一起動手操作,演示釘一顆釘子、兩顆釘子分別是什么情況,把實驗操作過程及結果一一記錄下來。這樣一來,學生對點與直線之間的關系就有了一個初步的認識。然后,教師再指導學生在實驗操作的基礎上嘗試畫圖,要求思考:第一,過一點畫直線,可以畫幾條?第二,過兩點畫直線,可以畫幾條?先讓學生自己畫,再在小組內交流討論,得出結論:過一點畫直線,可以畫無數條;過兩點畫直線,只能畫一條。從而得出直線的性質:過兩點只有一條直線。如此,學生對直線的概念認識就比較清晰了。學生經歷了“實驗操作—畫圖感知—抽象思考”的學習過程,很容易理解衣架可看作直線,釘子可看作點。

二、案例和比較:助推學生深刻理解數學概念

我們在教學數學概念時,首先要準確把握數學概念的本質,這樣才能提高概念教學的時效性。一般而言,教師可以利用豐富的案例、結合學生原有生活經驗等方式,引導學生準確掌握數學概念的本質,去除與數學概念本質無關的因素,進而深刻理解數學概念的內涵,把握其本質特征。

(一)呈現案例,深刻理解數學概念

教學數學概念過程中,教師要學會為學生提供豐富多樣的案例,在指導他們探究分析案例過程中深入理解數學概念的本質屬性及特征。《隨機事件與概率》是九年級上冊的學習內容,教學時教師應當引導學生準確掌握概率的內涵,在引出概念內涵之前讓學生弄清楚“必然事件”“隨機事件”“不可能事件”三者之間的關系,明確它們的區別。教師可在當學生對“隨機事件”這個概念有了一定的認知后,通過案例將“隨機事件”這個概念呈現出來,讓學生深入理解這一數學概念。

例如,將全班學生每6人一組分成若干個小組,假定小組內的6名學生要參加英語演講比賽,以抽簽的方式決定每名學生的出場順序。簽筒中有6根大小和形狀相同的標簽,上面分別標有出場序號1、2、3、4、5、6,6名學生逐一從簽筒中抽簽。教師向學生提出問題:①你抽到的標簽序號上會出現7嗎?如果抽到標簽序號7,這是什么事件?②如果抽到標簽序號5,這叫做什么事件?發生的可能性有多大?③抽到的序號有多少種可能的結果?這樣,學生就很自然地知道抽簽事件概率的內涵和特點了,巧妙地從案例實踐認識過渡到理論理解層面,加深了對“隨機事件”這個概念本質的理解。為了強化學生對概念的理解,教師還可以要求學生找一找生活中的實例,從不同視角深化對隨機事件的認知與理解。

(二)比較分析,深入理解數學概念

教材中有很多數學概念差不多,學生學起來容易混淆。對于這些容易出現混淆或很難理解的數學概念,我們可以用比較分析的策略,找到概念的相似點與不同點,促使學生深刻理解概念的本質。

例如數學概念“乘方與冪”“平方和與和的平方”“正數與非負數”,很多學生在學習時不清楚這些概念的區別是什么,對此,教師要指導學生從概念的內涵與外延出發,將這些數學概念進行比較分析,找出它們的相同點與不同點,幫助學生抓住概念的本質,加深理解。例如理解“乘方”與“冪”這兩個數學概念時可以這樣比較分析:“乘方”指的是求n個相同因數乘積的運算,“冪”指的是乘方的結果,區別在于“乘方”代表計算過程,“冪”代表計算的結果。類似這種容易混淆的數學概念,只要仔細辨析,要理解它們的本質還是比較容易的。

三、運用:在問題解決中內化數學概念

當學生對數學概念有了初步感知和深入理解之后,需要將這些數學概念進行鞏固和運用,從而形成系統化概念體系。教師這時需要提供給學生一個運用數學概念的機會,即能夠運用已掌握的數學概念解決實際問題,提高解決數學問題的能力,推進對概念內涵的理解。

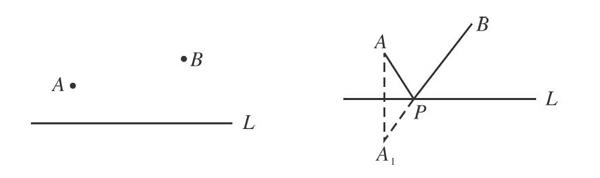

完成了“兩點之間線段最短”的學習后,教師可以讓學生做題:在一個片區內新建了兩個住宅小區A和B,現在需要在天然氣管道L上開一個接口,同時向A小區和B小區供應天然氣。請問:這個接口開在哪里使得所用的天然氣管道最短?

分析思考可知,要求出天然氣的開口點,首先要找到A小區關于天然氣管道L的對稱點A1,將A1和B兩個點連接起來,與L的交點P就是天然氣管道的開口處,根據對稱性質可知:A1P=AP,A1B=A1P+PB=AP+PB,根據“兩點之間線段最短”,得出P點位置。通過解決生活中的數學問題,促使學生鞏固和內化數學概念。

數學概念在數學學習中是十分重要的,每位教師要足夠重視數學概念教學,明確概念課的教學目標,科學合理地設計教學環節,通過有效創設情境、對比分析、綜合運用等手段,促使學生掌握好每個數學概念的本質與外延,切實提高數學概念教學的效果,在理解、掌握數學概念的同時,靈活運用數學概念來解決數學問題。

作者簡介:陸志柏(1978— ),男,壯族,大學本科學歷,中小學一級教師,研究方向:初中數學教學。

藍濤(1979— ),女,瑤族,廣西馬山人,大學本科學歷,中小學一級教師,研究方向:初中數學教學。

(責編 劉小瑗)