以“4C”x“4P”為主線的獨立學院機械類人才培養模式研究及實踐

張學昌 李阿瑾 施岳定 高德 張煒

[摘要]獨立學院是中國高等教育從精英化邁向大眾化的產物,其辦學管理由母體高校負責,其發展模式具有明顯的路徑依賴特征,人才培養存在學生實踐能力“眼高手低”,職業適應性差等問題。文章創建了以制圖能力、計算機能力、設計能力、制造能力(4Capablity)為核心,以課程實踐、專業實踐、科技實踐、產業實踐(4Practice)為平臺的漸進式一體化實踐教學體系。通過課程實踐鑄基礎、專業實踐強能力、科技實踐練實戰、產業實踐重對接,形成了專業知識橫向交叉、實踐能力縱向遞進、教學體系四化耦合的以“4C”ד4P”為主線的獨立學院機械類人才培養模式。通過四年的實踐,該人才培養模式得到企業的認可。

[關鍵詞]4C;4P;機械類;實踐能力;人才培養模式

[中圖分類號]G40-057 [文獻標識碼]A[文章編號]2095-3437(2019)11-0152-04

獨立學院是20世紀末中國高等教育從精英化邁向大眾化的產物。獨立學院在我國高等教育大眾化進程中發揮了重要作用,不僅滿足了經濟社會發展和人們對高等教育的多樣化需求,而且公有資源與民營機制的有機結合推動了高等教育體制的創新。獨立學院在發展過程中,辦學管理一般由母體高校負責,其發展模式具有明顯的路徑依賴特征,其弊端也逐漸凸顯,即人才培養定位不清、管理規范不夠。2008年教育部第26號令《獨立學院設置與管理辦法》要求“符合普通本科高等學校設置標準的,可申請轉設民辦高等學校,頒發民辦教育辦學許可證”。隨著對獨立學院的“撤”“并”“轉”政策的提出和推行,獨立學院的“轉設”問題成為各獨立學院面臨的重大抉擇。

2018年6月教育部召開新時代全國高等學校本科教育工作會議,大學教育強調堅持“以本為本”,推進“四個回歸”。回歸常識:以學生為中心,激發學生的學習動力和專業志趣,把專業內涵建設、教學質量提升體現在每一個學生的學習成果上。回歸本分:教師熱愛教學、傾心教學、研究教學,潛心教書育人。回歸初心:堅持專業知識教育與思想政治教育相結合。回歸夢想:推動辦學理念創新、組織創新、管理創新和制度創新。工程教育的發展經過三個階段的重大轉變,從“務實”到“務虛”階段,發展到“求實學”“重實際”“干實事”的階段,目前工程教育的范式由“技術型”“科學型”向“工程型”轉變,要求工程技術人員具有創新的工程思維能力、熟練的實踐能力、寬厚的專業基礎知識和積極的團隊合作能力。

浙江大學寧波理工學院針對浙江區域經濟發展的要求,將“人才培養應用型、科研開發支撐型、社會服務區域型”作為學校專業發展定位,克服重“學”輕“術”的弊端,積極探索新形勢下的工科人才培養新范式。學院機械類專業自2008年開始探索應用型人才培養模式,經歷了“P3”特色實踐教學體系建設與創新實踐一以“C4”為核心的機械制造及其自動化專業培養模式探索一以“4C+4P”為核心的獨立學院機械類人才培養模式實踐一以“4C”ד4P”為核心的獨立學院機械類人才培養模式實踐,在專業建設方面形成了自己的特色,為學院的后續轉型提供了堅實基礎,也為全國獨立學院“轉設”過程中機械類的人才培養提供了一條借鑒之路。

一“C4”דP4”模式創新及解決教學問題的方法

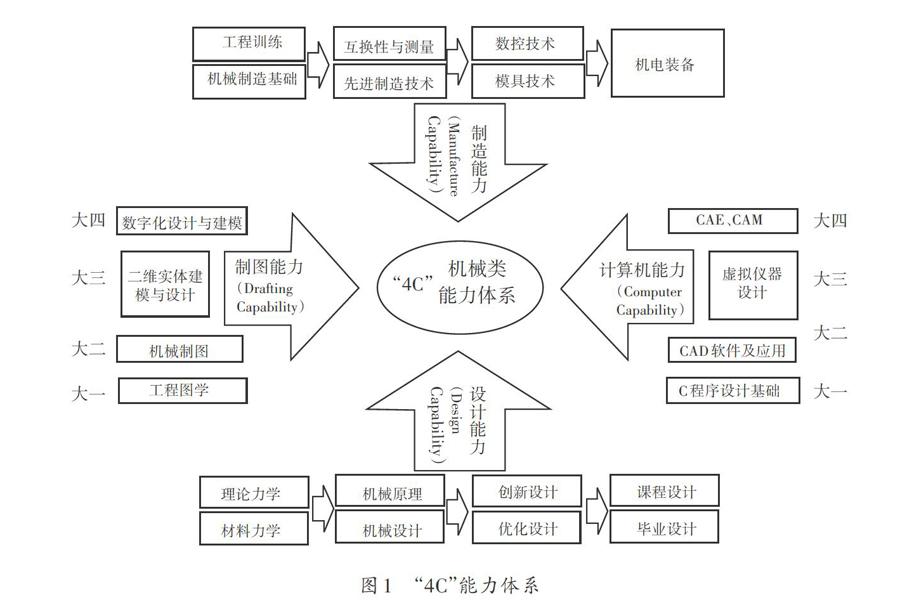

(一)構建“4C”能力培養體系,夯實理論基礎,提升綜合分析能力

構建模塊化課程群體系,重新梳理知識點,以培養學生的工程制圖能力、計算機能力、設計能力和制造能力。通過課程群和理論知識點相互耦合,構成應用型、復合型人才培養的教學鏈,實踐教學體系與理論教學內容相互銜接、循序漸進,實現“4C”能力四年不斷線培養,在校學生工程能力雙證率達到82.25%,學生分析問題的能力及實踐能力提升顯著。

建設制圖能力課程群,課程群涉及課程6門,包括工程圖學、機械制圖、AutoCAD軟件及應用、三維建模技術、機械零件測繪實訓、數字化設計與建模,面向大一至大四的學生,旨在培養學生的機械工程表達能力,讓學生認識機械專業之用。

建設計算機能力課程群,課程群涉及課程6門,即C程序設計基礎、三維建模技術-sw、三維建模技術一UG、三維建模技術-CREO、模具CAE、工程數據庫技術,旨在培養學生數字化建模及計算機工程仿真能力,讓學生感受現代工程方法之力。

建設設計能力課程群,課程群涉及課程8門,包括機械原理、機械設計、互換性與技術測量、逆向工程技術、產品測繪與建模技術、機械優化設計、塑性成型與模具設計、沖壓工藝與模具設計,旨在培養學生解決復雜工程問題的能力,讓學生了解機械設計之妙。

建設制造能力課程群,課程群涉及課程10門,包括熱工基礎、工程材料、材料加工基礎、機械制造技術基礎、數控車削工藝與編程、數控銑削工藝與編程、CAM技術-UG、CAM技術- Mastercam、CAM技術- Cimatron、多軸自動編程技術,旨在培養學生掌握機械制造及成本控制的能力,讓學生體驗機械制造之美。

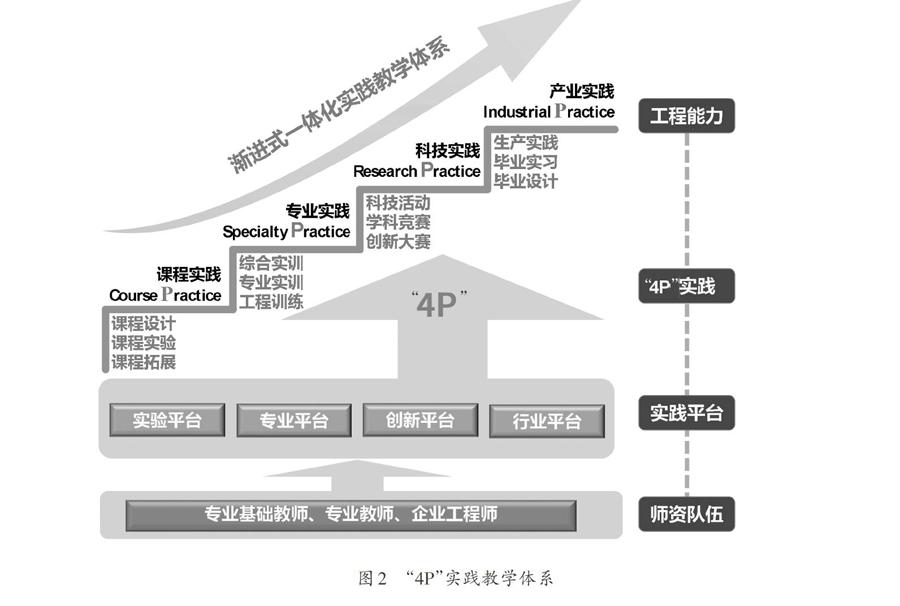

二、構建“4P”體系,拓展實踐環節,提升工程應用能力

“4P”實踐體系由課程、專業、科技和產業四個層面組成,其功能呈漸進式上升,同時,實踐資源由校內擴展到校外,實踐內容由傳統封閉轉為開放,實踐方式由間接體驗轉為直接研究,工程教育回歸實踐、夯實基礎、提高人才素質能力。

整合課程相關的實踐元素,按照能力培養的內在邏輯加以組織,形成課程實踐項目,自制實驗設備20臺擴展基礎實踐,鑄造學生的基礎實踐能力。

整合與專業相關的校外實踐資源,按照“4C”能力要求形成校外專業實踐項目,累計組織學生2000人參觀長三角模具、機床等展會,機制專業每年90%的學生暑期到美國、英國、新加坡等國外知名高校參加交流,強化學生的專業能力。

凝練科技項目中的實踐元素,科研項目進課堂,企業案例進校園,“真刀真槍”實習,在實踐教學中培養人才。近四年來,累計有800萬元的科研設備用于學生科技實踐能力培養,學生科研參與率達35%。通過這種方式鍛煉學生的工程實戰能力,推進畢業設計真題真做,鍛煉學生解決復雜工程問題的實戰能力。

結合區域經濟發展,拓展產業實踐基地,建立校外吉利集團、海天集團等65家企業實踐基地,著力解決學生能力與企業要求的對接問題。

三、創新“四化耦合”教學體系,鮮活學習過程,促進“4C”和“4P”融合

依據課程規范,將教學視頻、微課、原理動畫等教學資源集成于一體,構建立體化新形態教材。

將教材、作業測試等教學內容中的原理、方法、過程全部呈現于網站,結合虛擬儀器、仿真實驗、實驗預習系統形成線上線下、課前課后不受時空限制的實踐教學虛實化體系。

結合現代教學方法及教學過程的網絡測評、遠程監控等信息化技術,引入現代教育的新理念、新方法,構建教材建設立體化、教學方法多元化、實踐教學虛實化和教學過程信息化的“四化”耦合教學體系,實現“4C”能力培養和“4P”實踐平臺的深度融合。

四、形成“4C”ד4P”人才培養模式,解決培養結果與達成度偏離的問題 專業培養方案為“體”,人才培養模式為“魂”,“4C”能力達成是機械類人才培養的目標。我們以“4C”能力體系為核心,以“4P”實踐平臺為保障,構建了以“4C”ד4P”為主線的機械類人才培養模式。經過四年的實施,學生全國學科競賽獲獎率提升20%,龍頭企業由不接收本專業學生到主動訂制本專業學生,已有200余名學生進入吉利集團、海天集團等行業龍頭企業工作,有效解決了實踐能力與培養目標達成度偏離的問題。

五、“C4”דP4”培養模式實施效果及應用

(一)學生受益面廣,人才培養成效顯著

成果實施范圍以機械設計制造及其自動化、機械電子工程專業為主,輻射到學校其他工科專業,實施四年受益學生6500余名。

學生在全國大學生機械創新設計大賽、浙江省“挑戰杯”大學生課外學術科技作品競賽等學科競賽中獲獎200多項,國家級大學生創新創業訓練計劃項目立項20項,浙江省新苗大學生科技創新項目立項14項,結題率100%。學生積極參與學科競賽,人數多達500名,85%的學生獲得各種證書,200余名學生進入吉利集團、海天集團等龍頭企業工作。

畢業生質量高、評價好。近四年畢業生一次性就業率達到98%以上,企業滿意度達到92%。畢業學生對專業的滿足度由86%提高到94%,畢業生愿意推薦本專業的比例由65%提升到74%,就業競爭指數由83.8%提升到91.6%(據麥可思數據)。

(二)教材建設獨具特色,專業建設成績顯著

我們主編了普通高等教育“十一五”國家級規劃教材《數控機床與編程》《包裝機械》,主編的《工程圖學教程》《機械制造工程學》等教材已在武漢大學、江南大學、溫州大學等院校使用,效果良好。

機械工程獲浙江省一流學科、首批普通本科高校新興特色專業、省實驗教學示范中心,并列入浙江省一本招生。

建設了一支高水平的教師團隊,獲浙江省級高等教育教學改革項目立項17項,獲省市級教學成果獎17項,為機械類人才培養提供了有力支撐。

(三)培養模式得到企業、同行的認可,經驗得到推廣

吉利集團、海天集團、浙江亞太機電等行業龍頭企業對我校學生的工程能力給予充分肯定,并委托專業進行訂單式人才培養;樂歌視訊、宇洲液壓等十余家寧波企業在我校設立專項獎學金。上海交通大學、華南理工大學、浙江工業大學等高校同行專家對該人才培養模式給予高度評價。

我校教師應邀在中國機械工業教育協會機械電子工程學科教學委員會2017工作會議、全國工程圖學青年骨干教師高端論壇等全國性會議上做主旨報告。

學校舉辦獨立學院應用型人才培養研討會20余場,全國120余所高校近千人次來校交流,積極推廣和共享人才培養經驗。

(四)成果引起媒體關注,人才培養模式成為專業辦學特色

《光明日報》、新華網、教育部網站、中國教育報、《浙江日報》等主流媒體,先后對我校取得的成果進行了深入報道;“4C”ד4P”人才培養模式已成為我校工科專業的辦學特色。我校機械類專業連續五年位列武書連版中國獨立學院排行榜第一名。

六、結論

大學的本質職能是人才培養,“不抓本科教育的高校不是合格的高校”。浙江大學寧波理工學院從2008年開始啟動實踐教學體系改革,在基礎實驗室和專業實驗室建設方面累計投入1.4億元,為工程實踐教學體系提供了一流的硬件條件。機械設計制造及其自動化專業根據自身特點及外部環境因素創新性提出“C4”דP4”四維一體的漸進式實踐教學體系,通過近十年的不繼探索與實踐,學生實踐能力明顯提高、知識結構進一步完善,工程素養初步形成,人才培養模式得到企業界及同行的肯定,為獨立學院“轉設”過程中機械類的人才培養提供了一條借鑒之路。

[參考文獻]

[1]張學昌,華順明,張雷,等.以“C4+P4”為核心的獨立院校實踐能力培養模式及應用研究[J].實驗室研究與探索,2014(8):198-205.

[2]陳寶生.堅持“以本為本”推進“四個回歸”建設中國特色、世界水平的一流本科教育[J].時事報告(黨委中心組學習),2018(5):18-30.

[3]吳婧姍,鄒曉東.回歸工程實踐:歐林工學院改革模式初探[J]高等工程教育研究,2013(1):40-45.

[4]戴波,紀文剛,劉建東,等.以工程能力培養為主線建構專業人才培養模式[J].高等工程教育研究,2011(6):136-168.

[5]顧秉林.工程教育中亟待解決的三個問題[J].中國高等教育,2002(22):9-11.

[6]張學昌,張雷,吳紅兵,等.以“C4”為核心的獨立院校工程人才培養模式及應用研究[J].現代教育技術,2013(1):121-125.

[7]李琳,陳京京,王杰.面向卓越工程人才培養的產學研深度合作模式[J].高等工程教育研究,2013(1):66-70.

[8]李瑾,陳敏.五元合一:美國工科本科生學習系統研究[J].高等工程教育研究,2011(6):84-91.

[9]覃永暉,吳曉,彭蓬,等.工程教育的“博弈”:提高地方高校學生工程實踐能力的探索[J].高等農業教育,2012(8):36-39.

[責任編輯:陳明]