農村寄宿制中學留守兒童班級管理模式探究

陸華獲

【摘要】寄宿制學校可以讓留守兒童有較為安全的學習生活場所,因此學校自然而然地成為留守兒童成長的主要場所。但是,我們要清醒地認識到我國現階段農村寄宿制學校依然存在著許多問題,特別是班級管理模式方面還存在著許多問題。文章分析了農村寄宿制中學存在的問題,探索了農村寄宿制中學留守兒童班級管理模式。

【關鍵詞】農村寄宿制中學;留守兒童;班級管理模式

改革開放四十年來,給中國社會帶來了經濟、科技、軍事等方面的迅猛發展,也給中國農村帶來了一個新的產物——留守兒童。由于城鄉經濟的巨大差異,大部分的農村勞動力為了生計不得不到經濟發達地區打工賺錢,而他們的孩子留在家鄉由祖輩或者親戚代為照顧,成為一個特殊的未成年群體——留守兒童。全國婦聯2013年研究報告顯示,我國農村留守兒童至少有6102.55萬人,超全國兒童總數的五分之一。面對眾多的留守兒童,寄宿制學校成為解決留守兒童問題的重要途徑之一。但是,我們要清醒地認識到我國現階段農村寄宿制學校依然存在著許多問題,特別是班級管理模式方面還存在著許多問題。因此,必須對農村寄宿制中學留守兒童班級管理模式進行改革,從而達到提高農村留守兒童綜合能力和核心素養的目的。本文將分析農村寄宿制中學學生存在的問題,探索農村寄宿制中學留守兒童班級管理模式。

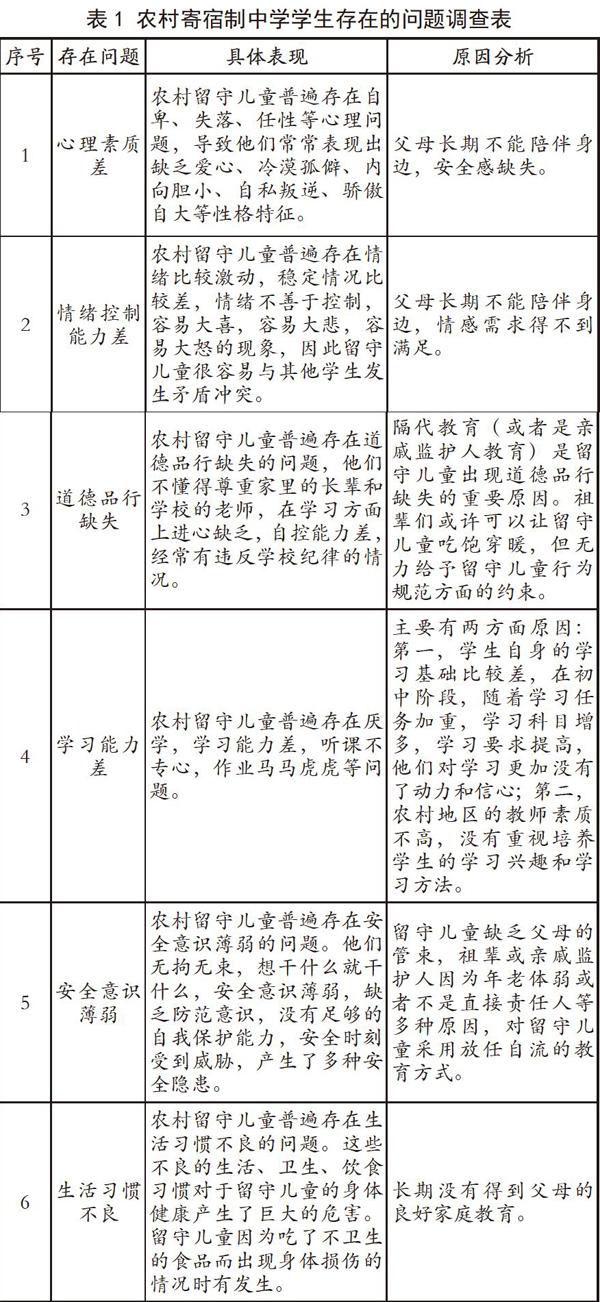

一、農村寄宿制中學學生存在的問題調查與分析

筆者通過對本校留守兒童進行問卷調查發現,農村寄宿制中學留守兒童在心理素質、情緒控制、道德品行、學習能力、安全意識、生活習慣等方面都存在問題(如表1)。

1 心理素質差 農村留守兒童普遍存在自卑、失落、任性等心理問題,導致他們常常表現出缺乏愛心、冷漠孤僻、內向膽小、自私叛逆、驕傲自大等性格特征。 父母長期不能陪伴身邊,安全感缺失。

2 情緒控制能力差 農村留守兒童普遍存在情緒比較激動,穩定情況比較差,情緒不善于控制,容易大喜,容易大悲,容易大怒的現象,因此留守兒童很容易與其他學生發生矛盾沖突。 父母長期不能陪伴身邊,情感需求得不到滿足。

3 道德品行缺失 農村留守兒童普遍存在道德品行缺失的問題,他們不懂得尊重家里的長輩和學校的老師,在學習方面上進心缺乏,自控能力差,經常有違反學校紀律的情況。 隔代教育(或者是親戚監護人教育)是留守兒童出現道德品行缺失的重要原因。祖輩們或許可以讓留守兒童吃飽穿暖,但無力給予留守兒童行為規范方面的約束。

4 學習能力差 農村留守兒童普遍存在厭學,學習能力差,聽課不專心,作業馬馬虎虎等問題。 主要有兩方面原因:第一,學生自身的學習基礎比較差,在初中階段,隨著學習任務加重,學習科目增多,學習要求提高,他們對學習更加沒有了動力和信心;第二,農村地區的教師素質不高,沒有重視培養學生的學習興趣和學習方法。

5 安全意識薄弱 農村留守兒童普遍存在安全意識薄弱的問題。他們無拘無束,想干什么就干什么,安全意識薄弱,缺乏防范意識,沒有足夠的自我保護能力,安全時刻受到威脅,產生了多種安全隱患。 留守兒童缺乏父母的管束,祖輩或親戚監護人因為年老體弱或者不是直接責任人等多種原因,對留守兒童采用放任自流的教育方式。

6 生活習慣不良 農村留守兒童普遍存在生活習慣不良的問題。這些不良的生活、衛生、飲食習慣對于留守兒童的身體健康產生了巨大的危害。留守兒童因為吃了不衛生的食品而出現身體損傷的情況時有發生。 長期沒有得到父母的良好家庭教育。

二、農村寄宿制中學留守兒童班級管理模式探究

面對農村寄宿制中學學生存在的問題,加強班級管理勢在必行。班級管理是進行農村寄宿制中學教育改革的重點和基礎,只有提高了班級管理效率,才能提高農村留守兒童的綜合能力和核心素養。因此,要制定出較為嚴格的班級管理制度,不斷創新管理模式,提高班級管理的實效性。

(一)班主任崗位責任制班級管理模式

班主任不僅要給學生傳授文化知識,而且要管理學生的校園生活。無論是在學習方面還是在生活方面,班主任都會對學生產生巨大的影響。因此,班主任要發揮在班級管理中的關鍵作用,為學生樹立良好的榜樣,幫助學生樹立信心,構建和諧的師生關系,提高管理工作效率。

1.班主任要提高自身的師德修養,為學生樹立良好的榜樣。孔子有云:“其身正,不令而行;其身不正,雖令不從。”[1]在農村寄宿制中學中,班主任和學生在一起的時間比較長,無論是在學習上還是在生活上,都有班主任的身影。因此,班主任要提高自身的師德修養,不僅從思想意識、行為舉止、道德品質等方面影響學生,為學生樹立良好的榜樣,而且要時刻注意自己的言行,為學生帶來積極的心理暗示,鼓勵學生樹立正確的人生觀、世界觀和價值觀。比如,農村寄宿制中學的班主任可以在課后多關注留守兒童的生活,和他們一起制定班級規章制度,并共同遵守;還可以和他們一起參與課外活動,幫助他們變得陽光自信,建立健全人格。

2.選好班干部,完善班級管理制度。班級管理工作是瑣碎而繁重的,單憑班主任一個人的力量很難做到既要完成教學任務又要管理好班級。因此,班主任應該選拔、培養一批成績突出、自我管理能力強、具有一定號召力的學生骨干作為班干部,制定完善的班級管理制度,讓班干部在各項管理中發揮作用。比如,班主任在選拔好班干部后,可以用“積分制”進行班級管理,也就是把學生的學習、生活、紀律、文體、勞動等各方面表現用分值進行量化,由班干部進行考核并記錄下來,最后根據總積分決定學生的獎罰情況。用“積分制” 進行班級管理,可以讓班級管理工作有規可依,有章可循,獎罰分明。

3.加強對學生的心理教育,構建和諧的師生關系。由于父母長期不在身邊,留守兒童普遍存在自卑、失落、任性等心理問題。因此,班主任要利用一切機會加強對學生的心理教育,真正走進學生的內心,真誠地與學生進行情感交流。這樣不僅可以構建和諧的師生關系,而且可以讓班極管理制度得到順利落實。

(1)利用主題班會,開展對留守兒童的心理健康教育。主題班會是對留守兒童開展心理健康教育的好時機。班主任要利用好主題班會,針對學生的心理問題進行心理健康教育。比如,因為長期缺少父母的陪伴,留守兒童普遍存在親情饑渴、孤獨焦慮的心理問題。在“母親節”主題班會上,筆者提倡學生給自己的母親寫一封信,表達自己對父母的思念之情,同時也事先讓父母們拍攝他們工作的視頻,在主題班會上進行播放,讓學生了解父母在外地打工的艱辛和對自己的牽掛。這樣的主題班會不僅緩解了學生的親情饑渴,而且教育了學生要用正確的心態對待父母不能長期陪伴的現實。

(2)個別心理輔導,走進學生的內心世界。農村寄宿制中學的學生大部分時間都在學校里度過,由于缺乏父母的陪伴,又缺乏生活經驗,他們很容易被一些生活、生理問題所困擾。班主任要對他們進行個別心理輔導,傾聽他們的煩惱,走進他們的內心世界,幫助他們調整心理狀態,改掉不良的習慣。比如,筆者班上的學生張某沉迷手機游戲,任課老師反映他上課玩手機,多次勸說沒有效果。于是筆者利用課余時間對張某進行了多次個別心理輔導。經過長時間的溝通和交流,筆者漸漸地走進了他的內心,成為他的好朋友,幫助他戒除了玩游戲的不良習慣。

(二)家校聯合班級管理模式

家庭是學生接受教育的第一個環境,父母是學生的啟蒙老師。留守兒童的父母雖然長期不在身邊,但是不能當“甩手掌柜”,把教育子女的責任完全推給學校。父母(監護人)應該清醒地認識到自己的責任所在,盡可能地創造良好的家庭教育環境,對留守子女給予物質滿足的同時,也給予子女情感上的關愛和思想上的教育。因此,家長要經常與教師進行交流溝通,了解孩子在學校的學習、生活情況,與學校教育形成合力,共同對留守兒童進行教育和引導,確保留守兒童身心健康成長。

比如,家長可以通過班級QQ群、微信群參與班級管理活動。這樣不僅可以及時與學校老師取得聯系,了解子女在學校的學習、生活情況,而且可以及時發現孩子身上的問題,發揮家庭教育的作用,在對子女進行情感關愛的同時,與學校老師聯合對學生進行思想教育,幫助子女培養良好的學習、生活習慣,及時改掉不良的習氣,促進子女快樂學習與健康成長。

留守兒童的教育管理問題是一個沉重的話題。留守兒童和其他孩子一樣是祖國的未來、民族的希望,他們的成長應該受到社會各界的共同關注。因此,解決農村寄宿制中學留守兒童的教育管理問題,需要家庭、學校、社會的共同努力和通力合作。作為一線的農村寄宿制中學的教育工作者,更要因地制宜,不斷探索農村寄宿制中學留守兒童班級管理模式,努力糾正他們的不良心理狀態,為他們創造更好的生活、學習環境,激發他們積極向上、健康陽光的生活熱情,讓他們身心健康成長。

【參考文獻】

[1]孔丘,陳才俊.論語全集[M].北京:海潮出版社,2007.