提升楊凌“農科城”景點品質策略初探

王曉娟

[摘要]楊凌作為全國唯一農業示范區,肩負著農耕歷史來楊凌的歷史使命,然而在開發建設的主要景區(點)中品質有待提升,通過實地考察,分析各個景區(點)的不足,針對景區(點)品質提升給出相應策略,列表說明各策略的具體情況,以幫助景區(點)修整完善。

[關鍵詞]農科城;品質;策略;初探

[中圖分類號]F592.7[文獻標識碼]A

早在5000年以前,楊凌區域內已有先民繁衍生息。傳說堯舜時代,居住著有邰氏氏族。有邰氏的女兒姜嫄,作了軒轅黃帝曾孫帝嚳的正妃,姜嫄的兒子名棄,“教民稼穡”有功,被帝舜擢拔為主管農業的官員——后稷,封邰國,賜姓姬,為周族始祖。中國歷史上最早的農官后稷,就在楊凌一帶“教民稼穡,樹藝五谷”,遂使楊凌成為中華民族農耕文明的發祥地之一。1997年7月被國務院批準建立楊凌示范區,總面積135km2,其中國務院批準的示范區規劃面積22.12km2,目前城市建成區約17km2,成為中國的“農科城”。

1 楊凌“農科城”主要景區(點)現狀介紹

楊凌是中華民族農耕文化文明的發祥地之一。農耕文化是指由農民在長期農業生產中形成的一種風俗文化,以為農業服務和農民自身娛樂為中心。農耕文化集合了儒家文化,及各類宗教文化為一體,形成了自己獨特文化內容和特征,但主體包括語言、戲劇、民歌、風俗及各類祭祀活動等,是中國存在最為廣泛的文化類型。楊凌區內現有多個景區圍繞農耕文化建設,選取3個景區進行項目研究。

1.1 教稼園

以農耕始祖——后稷生平為設計主線,從后稷母親姜源因踩了巨人的腳印而受孕開始,大門口的巨人腳印帶領游客進入園區,接下來是二十四節氣的介紹,再往前走拾階而上就到了后稷的巨型雕像,他面南站立,一手拿著谷物,一手拿著農具。景區內還有小游園和多種林木種植。該景區(點)總面積12000m2,以農耕文化為背景營建的具有現代休閑性的觀光公園,告訴世人,在5000年前,后稷在這里“教民稼穡,樹藝五谷”,該園的主要目的是宣傳農耕文化歷史,供游人休閑娛樂。

1.2 楊凌農林博覽園

又稱西北農林科技大學博覽園,包括逸夫科技館動物博物館和昆蟲博物館、土壤博物館、植物博物館、中國農業歷史博物館5個專業博物館和蝴蝶園、植物分類園、樹木園及多種種質資源圃等,是集教學、科研、科普于一體的重要學科基地。農林博覽園是國內規模最大博物館組群,園內擁有亞洲最大的昆蟲博物館,收藏國內外各類昆蟲標本100萬號,是人們學習了解紛繁多變昆蟲世界的最好去處。

1.3 現代農業示范園區

景區建有工廠化育苗館、夢幻花卉館、無土栽培館、現代農業創意館、西部特色館、超級菜園、南方果樹館(2個)等八個現代農業技術展館和花卉林木種子資源圃、水生植物展示區(人工湖)、創新中心等現代農業展示區。楊凌現代農業示范園區基地的無土栽培技術和智能化溫室大棚,為現代高科技農業作了生動而形象的定義,展示了現代農業發展的無窮魅力。

2 楊凌“農科城”主要景區(點)不足之處

楊凌是中華民族農耕文化文明的發祥地之一,是農耕始祖后稷活動的主要區域,國務院將楊凌劃定為我國唯一一個農業高新科技示范區,楊凌還有全國著名的985、211大學,西北農林科技大學,人們習慣稱楊凌為“農科城”,可見,楊凌從遠古到現在一直是以農為中心,以農為特色的區域。

2.1 區域內的主要景區(點) “農”字特色不濃, “農”字歷史沒有充分體現

以后稷生平為中心的教稼園,忽略了后稷教民稼穡的區域設計,未體現出后稷為群眾的生活改善付出的努力,也沒有體現出人們在后稷的帶領下,種植五谷,收獲糧食,過上五谷豐登的日子,缺少了后稷生活、工作的場景;農林博覽園的設計中,農業的各個元素均有體現,但是沒有“農”字特色,該涉及的元素都涉及了,但是全而不濃,全而不深,不容易給游客留下深刻印象。

2.2 區域內的主要景區(點)農耕文化的實物載體太少,以“農”為主的體驗區不足

在教稼園內的農耕文化以參觀游覽、休閑放松為主,游客對農耕文化的了解,只是看到了后稷雕像,了解后稷的生平故事,知道這里曾是農耕的始祖,游客對后稷開創的農耕文化停留在了解層面,沒有深入的體驗,該景區(點)未涉及游客的體驗區域。一邊看一邊走,整個園區1個小時就可以游覽結束,游客的逗留時間短,少有的生活需求產生,游客未對附近區域產生二次消費,該景區(點)未對周邊經濟起到帶動作用,再有該景區(點)屬于免費游覽區,沒有經濟收入,連物業和景區(點)的基礎清潔和維護都是政府劃撥經費。

2.3 區域內的主要景區(點)在農耕文化的體現中未做整體規劃

在農業耕種元素中,各個景區(點)都有體現,都是劃撥出一片空地,旁邊豎上牌子“農耕體驗區”,空地里有的是管理員種植的生活蔬菜,有的地一直空著,雜草叢生。農耕文化的其他載體沒有以實物形式體現,出現空缺,這些景區(點)需要在農耕文化的展現方面做一個系統的規劃。

3 提升景區(點)品質策略初探

楊凌是國家旅游局命名的首批全國農業旅游示范點,區內旅游資源獨具特色。楊凌示范區旅游景區主打“農”字招牌,突出農耕歷史、農業科技、農業發展、新農村建設等。踐行示范農業看楊凌,農耕歷史來楊凌的歷史使命。 楊凌的各個景區(點)位于“農科城”,以在農言農的宗旨,在“農”字內涵上深入挖掘,目前以“農”為特色的地區,比較成熟的做法可以借鑒。以楊凌3個景區(點)為例,深化“農”字內涵,提升景區(點)的策略如下。

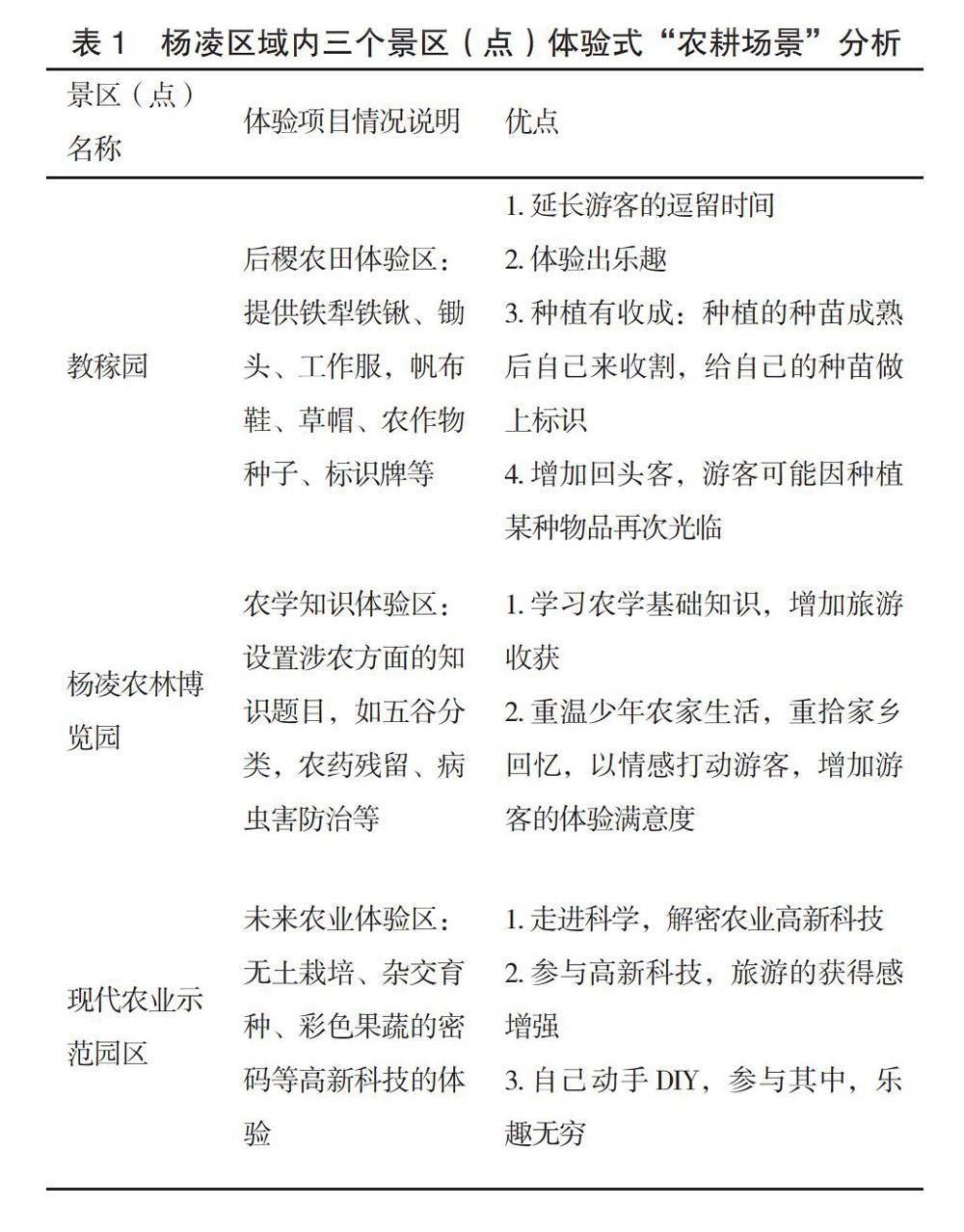

3.1 基于體驗價值的農耕場景設計需要完善

體驗價值區域的設計,更能深刻宣傳后稷時期的農耕生活,需要在“農耕場景”中深化認識,從了解認識層面向體驗感知層面過渡。認識層面的提升,不僅游客的體驗升級,游客的逗留時間會大幅度延長,時間的延長,消費需要會產生,進而會有二次消費、三次消費,景區(點)的管理方有了經濟收入,投入更多資金進行更多項目的體驗,提升游客滿意度,景區(點)管理方收入提升,地區的稅收提高,這樣形成了游客—景區—

地方政府三方收益的良性模式,規劃建設以農耕文化為主題的重大文化旅游項目,通過農田景觀、主題住宿、主題餐飲、農耕體驗、農學知識、農產品、特色工藝品等一系列內容展示,將帶有農耕文化的原色、建筑、產品、思想等聚合呈現,強化體驗式消費場景下的文化傳承與發展。

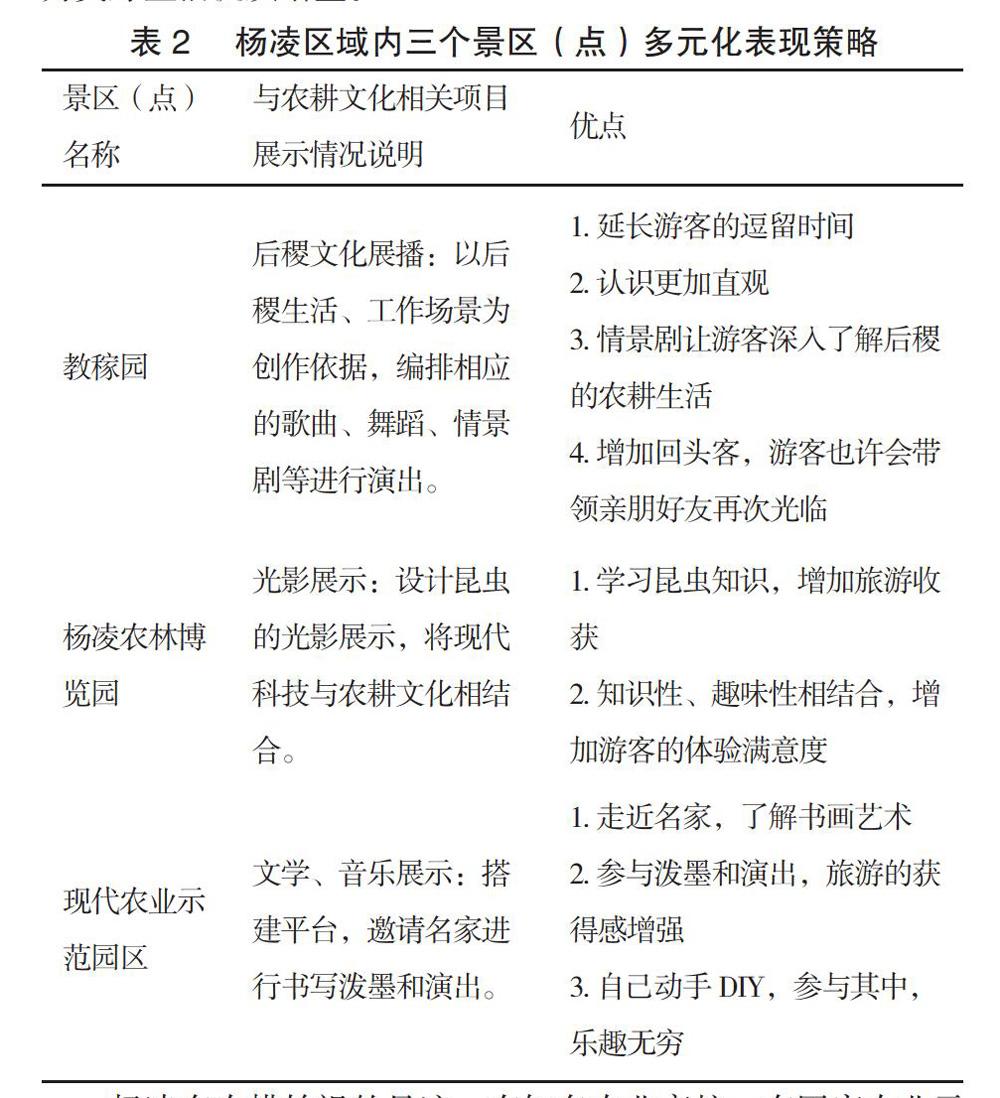

3.2 基于認識范疇的農耕文化應多元化

農耕文化的認識領域需要有多元化,對于農耕文化多數人停留在“耕種”層面,是一種“俗”文化,不登高雅殿堂,似乎農耕就是土、俗、臟的代名詞,認識層面的局限,設計范圍的限制就會影響農耕文化的繼承與發展。深入挖掘與農耕相關的藝術、體育、飲食、居住、娛樂等文化內容,借助賽事、節慶、動漫、游戲、影視、文學、演藝等載體,打造內容優質、特色鮮明、形式百變、意味深遠和群眾喜聞樂見的文化精品項目,為美好生活提質增量。

楊凌有農耕始祖的足跡,有知名農業高校,有國家農業示范區的平臺,倡導示范農業看楊凌,楊凌的主要景區(點)需要再次挖掘“農”字文化,鼓勵原創,搭建農耕特色的文學、美術、音樂、舞蹈等創作與交流平臺,為農耕文化感興趣者提供一個內容豐富、交流暢通、體驗便利的文化藝術空間。

[參考文獻]

[1] 段海霞.中國農耕文化資源產業化開發的三個建議[N].經濟日報,2018-01-25.

[2] 王本忠.傳承農耕文化的重要性[EB/OL].中國鄉村發現,2015-06-17.

[3] 王晶.我國現代鄉村綠色住區規劃與設計初探[D].西安:西安建筑科技大學,2007.