例談國家課程校本化實施的路徑分析

劉勇,四川省成都棠湖外國語學校高級教師,初中校長助理。全國模范教師,四川省特級教師,四川省首屆教學名師,成都市首屆未來教育家培養對象,成都市首屆十大優秀教育人才,四川省“劉勇名師工作坊”主持人,成都市和雙流區“劉勇名師工作室”導師,西華師范大學兼職碩士研究生導師。全國中語會理事,首屆“全國百佳語文教師”,全國中語會首屆“學術先鋒人物”。科研成果曾獲四川省一等獎,已發表文章數十(二十、三十或四十)篇,其中三篇被中國人民大學書報資料中心全文轉載。

[摘? ?要]國家課程校本化實施是提高學校辦學質量的保障。國家課程的有效落地,關鍵在于培養學生的學習能力和學習習慣,應基于學情,促進學生自主學習;開發工具,促進課堂深度學習;建設課堂,促進學生智慧學習。

[關鍵詞]國家課程;校本化;學情;支架;智慧

當前,課程建設呈現出百花齊放、欣欣向榮的態勢。對國家課程高質量的校本化實施,落實立德樹人根本任務,仍然是學校課程建設的核心工作。在此,以四川省成都棠湖外國語學校為例,對國家課程校本化實施的路徑進行分析。

一、基于學情設計課程,促進學生自主學習

學生是課程建設的起點,也是課程建設的終點。應當在“兒童立場”中研究兒童[1],樹立以學習者為中心的理念,喚醒學生的主體意識。當教師知道學生在“哪里”,課程才有溫度;當課程讓學生到達了“那里”,課堂才有效度。

對學生學情的預估、分析和運用,是促進學生自主學習的核心關鍵。葉瀾教授認為,教師不僅要把學生看成“對象”“主體”,還要看作教學資源的重要生成者。因此,基于對學情的預估,教師可以提前收集學生的問題,在課堂教學中進行整合;基于對學生作品的判斷,如作業、感悟及思維導圖等,可以把握學生的“最近發展區”;基于對學生個體課前的對話,也可以對教學內容進行整合和重構。

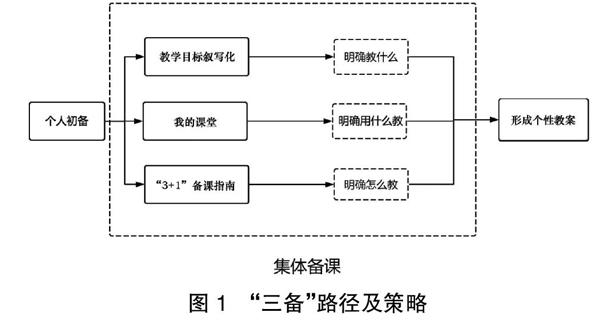

以四川省成都棠湖外國語學校為例,學校的“普通中學‘3+1課堂教學改革”成果獲得四川省人民政府成果二等獎。在常規課堂活動中,“3”代表自主學習、點撥歸納和自檢互評三個必備要素,“1”代表拓展遷移。這四個活動要素的順序可以改變,比重可以調整,頻率可以重復。“3+1”以自主學習為核心,通過點撥歸納和自檢互評促進、檢測學生自主學習成效,實現了教與學的共生,體現了“先學后教、以學定教,師生互動、教學相長,及時補正、當堂掌握”的教學策略,增強了教學的針對性,突出了課堂的生成性,從而大大提高了教學的有效性。

在教學中,教師要牢固樹立兩個“不要以為”觀念。一是不要以為教師教了學生就會學,二是不要以為學生學了就能懂。要保障學生的自主學習,有三大“著力點”:一是創設情景,鼓勵學生“大腦風暴”,讓自主學習更有力度;二是善問善啟,圍繞“核心素養”,讓點撥歸納更有質量;三是樂于展測,把握好“課堂干貨”,讓自檢互評更有效益[2]。創設情境讓學生自然而學;點撥歸納讓學生自主能學;自檢互評讓學生自由廣學。這是基于學情進行設計,促進學生自主學習的路徑與方法,也是國家課程校本化實施的基本前提。

二、開發適宜的教學工具,促進課堂深度學習

要開發適宜的教學工具以深入教材本質,并在課堂上搭建學習支架,促進學生深度學習,培養學生學科核心素養。

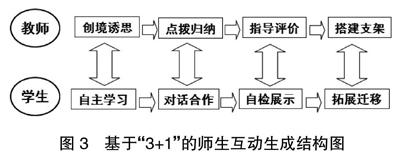

開發教學工具和集體備課緊密結合,流程大致為“從個體到集體再到個體”,使教學既能集合團隊智慧又能彰顯個性魅力。在國家課程校本化實施過程中,可通過兩個“三備”重組教材(見圖1)。第一個“三備”:研究校本教材《教學目標敘寫化》,讓教師們明白教什么;研究《“3+1”備課指南》,讓教師們明白怎么教;研究導學案《我的課堂》,讓教師們明白用什么教。第二個“三備”:首先由個人初備,然后由集體討論修訂齊備,最后形成符合本班學情的個性教案。

《教學目標敘寫化》側重解決教什么的問題,要求用動詞清晰表述教學目標,并按所培養的能力進行分類;讓教學目標可操作、可量化、可檢測、可評價。《“3+1”備課指南》基于“3+1”課堂教學改革解決了如何教的問題,是集體備課后形成的教學資源,為教師提供了有關課程的多種信息、多種資料、多種手段和多種方法。

《我的課堂》首先是一份清晰的知識能力清單,教學則隱藏在問題或活動中,每一道題目都意有所指,將課堂所涉及的知識點以“先零后整”的方式呈現,有利于學生自主建構知識體系。其次,它還是一份豐富的學習資源包,匹配了相應的問題、活動、任務或項目的支架性學習資源,如真實的情境設計、完整的活動內容、開放的交流平臺和具體的評價標準,并且能夠進行靈活組合,為學生的目標達成創造條件并補充資源,促進學生深度學習。

要將國家課程校本化實施,還需要分科建模,細化學習過程,提高教育質量,讓課堂具備學科的特色,更具生命活力。如語文學科建模[3](見圖2),在學科課程整合、學生興趣培養、教學能力提升方面取得了顯著成效。學校的楊冬梅老師獲得了成都市教科院組織的首屆“群文閱讀”大賽一等獎,并代表四川省參加了全國群文閱讀教學大賽獲得特等獎。學科組教師參與了統編教材《名著閱讀教師用書與學生用書》的編寫,帶動了教師整本書閱讀。學校承辦了成都市初中語文名著閱讀的培訓活動,得到了良好反響,論文成果被中國人民大學書報資料中心全文轉載。

教師要用好這些教學工具。在備課上,要能反映學法,針對學情;在教學中,要最大限度地減少“點撥歸納”中教師多余的講授和不著邊際的指導,以確保學生自主學習的時間與空間;在作業上,盡量不留課外作業,對于重要訓練學科,要求課內布置練習,當堂基本完成,即80%的學生能夠完80%的作業。

開發學習工具,搭建學習支架,讓學生與材料深度觸,讓學生在課堂上深度思考,可有效促進國家課程校本化實施的真正落地。狹隘的學科觀念,單一的教師要求,煩瑣的機械練習,都與國家課程校本化實施的靈性和個性格格不入。