論非遺面塑藝術的表演屬性及對其現代傳播的啟示

【摘要】面塑,作為中國國家級非物質文化遺產,在藝術理論上一直被視為單純的造型藝術,這在一定程度上影響了其在當今社會語境下完整的呈現與科學的傳播。筆者在大量田野調查的基礎上,論證了表演屬性是面塑不可分割的本體屬性,并基于此對面塑藝術的現代傳播明確了方向。

【關鍵詞】非遺;面塑;表演;傳播

【中圖分類號】J528.4 【文獻標識碼】A

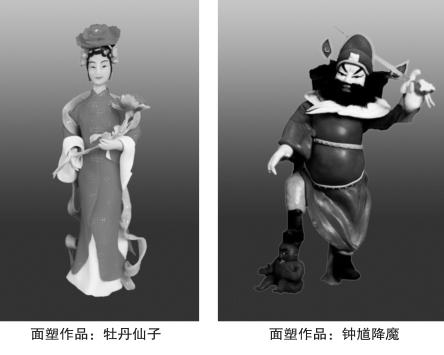

面塑,俗稱“捏面人”,是指用面粉、糯米粉等原料捏制成各種形態逼真、色彩鮮艷的人物或動物形象的民間工藝。傳統的面塑“挑擔提盒、走街串巷、做于街頭、成于瞬間”。面塑藝人擇或城鎮街頭或鄉村集市等人流相對密集之地,打開工具箱,依次擺出膚、白、粉、紅、黃、綠、藍、黑等顏色的面團,坐于馬扎之上,便可開捏。只需半小時左右,工具盒上方的架子上便可擺出一排排顏色鮮艷亮麗、造型神態各異的面人作品,面塑藝人四周也逐漸被觀眾團團圍攏。沒有吆喝、沒有叫賣,人群自然會吸引人群。

面人惟妙惟肖,自然招人喜愛,被陸續買走,更多的人是手里拿著自己已經買到的面人,眼睛依然盯著面塑藝人的雙手久久不愿離開,他們更關注也更享受從面團到面人的神奇過程,面塑藝人的每一個動作都暴露在觀眾的眼皮子底下,但總是在觀眾還沒反應過來的時候精巧的作品已經成型。觀眾贊嘆聲四起,內心則期待著在下一個面人的制作過程中看得更加清晰,希望能解密這門手藝。

從結果上看,觀眾購買的是面人這種商品,而從更廣泛的視角來看,面人的購買者同時消費了面塑藝人制作的手藝表演過程,并獲得審美愉悅。美國民俗學家理查德·鮑曼等非常關注于“表演”這一概念,提出了從“作為材料的民俗”向“作為交流的民俗”轉變的全新觀點,將“表演”視為“一種交流的現象”,[1]為面塑藝術表演屬性的確立提供了理論借鑒。

一、表演凝練時間于空間造型中

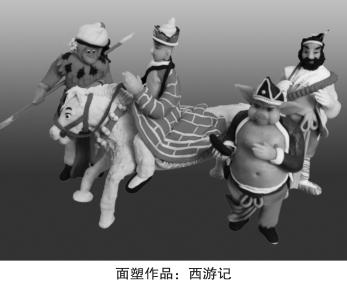

中國傳統工藝美術多講究“慢工出細活”,數年時間出一件精工作品的案例作為匠心精神的典范被歷史所流傳。面塑則與之不同,講求“快工出巧活”。竹簽是面人唯一的骨架和支撐,始終置于面塑藝人左手上,兩手相互配合,動作飛快,花鳥魚蟲等簡單的造型只需二三分鐘便可成型,中等難度如西游記等人物造型也一般在五分鐘之內完成。成于瞬間、造型靈動、形態鮮活的面塑作品會帶給人獨特的審美體驗。

這是一種類似于魔術欣賞的審美體驗,觀眾全情參與、全神貫注。這種可以帶來極大審美快感的制作過程,因其獨具特色的觀賞價值而成為一種藝術表演,是面塑藝術與生俱來的重要組成部分。表演的藝術價值自然附加于成型的面塑作品之上,成為面塑作品最佳的注釋與說明,而這種帶有表演屬性的制作過程為作品打上了真實可感的時間烙印。

二、表演推動造型技法的不斷進步

數百年來,現場制作、立等可取的審美需求和消費需求也推動著面塑技法的不斷成熟和完善,面塑藝人在不斷的時間磨練中總結出的快速成型技法不僅成為面塑藝術之靈魂,同時也成為中國立體造型藝術寶庫中獨特而寶貴的技藝財富。

在面塑十大技法“揉”“捏”“嵌”“扎”“壓”“挑”“撥”“搓”“刮”“剪”中,“搓”“撥”“剪”“壓”“扎”等超半數都是極富創造性和獨特性的短時成型技法。

(一)搓

分為搓花條和搓珠。搓花條,是面塑工藝中非常有代表性的工藝技法。搓出的花條均勻流暢、密而不雜,廣泛用于表現飛禽艷麗的羽毛或衣服鮮艷豐富的色彩。將三種或以上顏色面泥先搓成等大的單色小圓條,然后將各色小圓條并列粘貼在一起,形成一個彩條組成的圓柱,將圓柱置于左右手掌中間,右手與左右呈90度放置,以一定力度壓著面團向左手掌根部搓動,待面團到達左手掌根部,左右掌由掌跟到指尖向下傾斜,是面團滾落至手掌中央,即可再次按上述方法搓動,搓的次數越多,彩色花紋就越細。其技術核心是搓的動作永遠向著單一的掌跟方向,千萬不可來回搓動。理想的彩條搓出來呈中間粗、兩端細的紡錘型,橫向以中間為軸心,左右花紋大小均勻,顏色對稱。

搓珠是搓的手法的創造性應用,是快速制造相互連接的小珠子鏈條的方法。首先將面團搓成與長度不超過手掌的均勻細條,置于接近手掌邊緣1-2厘米處,右手用梳子輕壓在細條之上,使細條向手掌方向滾動一周,在梳子齒與間隙的不同壓力下,細條形就變成了串珠形。

(二)撥

又叫撥花,是面塑表現微小花朵的方法。手法為右手持少許面泥,以食指或中指順勢抹于左右掌心,呈一指寬、一掌長、0.5毫米厚的薄長泥條,右手持“撥子”尖端,從泥條一端開始,以45度角開始刮,面泥逐漸細亂地堆積于撥子尖部,宛若一朵栩栩如生的小花。還可以進行雙色刮花,抹泥條的時候一條在下一條在上層積,花朵層次更加鮮明。

(三)剪

剪的手法可以快速制作出逼真度較高的人物手指。面塑人物手的制作需在胳膊終端捏平成手的大體形狀,在手掌的側內方捏出大拇指,其余四指靠剪刀在手掌前方剪出,第一剪剪在中間,分開中指和無名指,第二、三剪分別將第一剪分成的兩部分再次從中間剪開,五指形成。之后,便可按需要設置手的形態了。

(四)扎

扎的手法可以快速制作出人物和動物的耳朵。面團揉捏成耳朵的形狀粘在頭部兩側,往往出現兩個問題:一是因耳朵與頭部接觸面積小以面團本身的粘合力無法固定牢固;二是耳朵和頭部有明顯的接合痕跡。使用“撥子”在耳朵中部順耳朵生長走勢逆向扎入頭部,一方面使粘合更加牢固,更重要的是使耳朵眼、耳廓的造型更加鮮明生動。

(五)壓

壓的手法可以快速制作出衣服褶皺。壓指使用“撥子”的側面壓出衣服的自然褶皺,一般多在胳膊、大腿的彎曲處。

三、表演影響造型語言美學表征

(一)“形”的夸張性與寫意性

面塑藝術不拘囿于現實原型的再現,而是挖掘所刻畫造型的主要特征,并以此為基礎對主要特征進行夸張、抽象等藝術表現,非主要特征則進行簡化處理,呈現出生動飽滿、淳樸厚重的鮮明藝術風格。受到現場捏塑所受到的短時成型的影響,追求寫實難度大、用時長,大多數觀眾不可能為了一件作品站在街頭攤前等上大半天,促使面塑藝人摒棄寫實和逼真的要求,轉而通過夸張的手法對所刻畫的對象特點進行夸大渲染,最終達到“神似”的效果。

寫意是中國古典美學術語,與寫實相對應,最早見于(戰國策·趙策)中的“忠可以寫意,信可以遠期”,面塑樸實憨厚的藝術風格產生于農耕文化的浸潤和制作現場街頭巷尾的喧囂,面塑的寫意特質則產生于立等可取的營銷承諾和成于瞬間的內在要求。就這樣,民間藝術與其生存環境相互協商、相互適應,面塑達成了自身“以己之意,塑彼之象,傳己之情”[2]的藝術語匯。

(二)“色”的明快性與裝飾性

面塑的色彩擺脫了自然原色的絕對束縛,形成極富裝飾性的色彩特征,多用原色少用復色。面塑藝人備料只備膚、白、粉、紅、黃、綠、藍、黑八種顏色的面泥,在滿足基本造型需要的同時也考慮到挑擔游藝的便捷,在使用時,黑、白作為無彩色多做配色使用,膚色固定用于人物手、臉等部位。其他五種大紅、粉紅、黃、藍、綠就成為主要使用的色彩,雖然使用這些顏色的面團理論上能配出任何顏色,但混配顏色必然會占用時間,在表演時效性的要求下,面塑藝人首選手頭的純色進行使用,在大量的實踐中,總結出了如“紅紅綠綠,大吉大利”等色彩使用口訣并代代傳承,形成了面塑作品明快爽朗、華美艷麗的色彩特征。

四、表演屬性的確立對面塑現代傳播的啟示

2005年國務院出臺的《關于加強我國非物質文化遺產保護工作的意見》中明確指出:“要運用文字、錄音、錄像、數字化多媒體等各種方式對非物質文化遺產進行真實、系統和全面的記錄,建立檔案和數據庫。”[3]時至今日,非遺保護熱潮如火如荼。而無論是保護還是傳承、創新,都要基于對該非遺種類和非遺項目本質屬性的科學界定,必須基于對非遺原始藝術風貌的忠誠,“不能損害和扭曲文化資源所固有的物質機理、 精神內涵、藝術美感和歷史價值,即便是元素的提煉也應遵循其基本的歷史與藝術風貌”[4]。如果只將面塑藝術作為一種單純的造型藝術來看待,必然造成在建檔、展陳和保護中以面塑藝術作品為絕對中心的狹隘思路,觀眾也只能窺面塑之“肉身”——即從面塑夸張寫意的造型、艷麗明快的色彩中些許領略其質樸敦厚的藝術品格,卻無法領略面塑之“靈魂”——深刻影響了其藝術品格的瞬時成型的需要及動態表演,無法完整、全面呈現面塑的藝術風貌是非遺保護之憾、非遺傳承之殤。

(一)現場表演

今天,由于城市管理等諸多方面原因,面塑藝人原本走街串巷的街頭表演的土壤已不復存在。但是在文化場館、傳習基地、民俗節慶活動和非遺展會等場域,應盡量保證作為空間形態的作品和作為時空形態的表演同時在場——只要有面塑作品在,就該有傳承人或從藝者的現場表演在,現場表演可以全面展示面塑藝術的豐富內涵:不僅作為靜態的作品,也作為活態的過程。觀眾親眼目睹短時間內魔術般的制作過程,被速度震撼、為手法著迷,觀眾的興趣度、喜好度都會大幅提升,傳播效果也會大幅提高。

(二)影像表現

影像與表演有著不解的淵源,中國的第一部影像作品即是京劇表演藝術的記錄和表現作品。數字影像作為一門成熟的現代藝術形式,經過百余年的發展和創新已形成豐富多樣的視聽語言和表現技法。“科學和技術是做好文化遺產保護的基礎,是最大限度延長文化遺產壽命的必要條件。”[5]選擇和創造適合面塑表演的影像表現技法,諸如以適當的構圖和角度清晰表現面塑藝人手部的細微動作,以長鏡頭的寫實主義方式表現“搓花條”“剪手指”等快速成型技法,以疊化、快進、慢放等視覺特效加強影片的時間感,將面塑表演本身的魅力和面塑表演的時間張力以影像的方式進行進一步的強化,形成適合大眾審美趣味的影像作品。

以影像方式表現面塑表演對面塑的傳播可產生積極的影響。一方面,在面塑藝人無法進行現場表演的情況下,表演影像可以代替其展示制作過程,彌合表演主體的“缺場”傷痕,可以拓展面塑藝術作品的環境空間、豐富作品意義;另一方面,面塑表演影像經過一定的藝術加工,形成非遺題材紀錄短片、宣傳短片等進入現代傳播體系,即可帶領面塑從特定的地域和民間群體走出來,在更廣闊的社會領域、更廣大的受眾群體中確立起更為全面立體的認知,由此獲得良好的傳播效果,以傳播推動傳承,從而產生社會價值和經濟效應。

五、結語

現代面塑藝術始于菏澤穆李,流傳近兩個世紀。在面塑藝人不再挑擔提盒、走街串巷、做于街頭的今天,更加有必要確認這種制作表演本身就是面塑不可割裂的一部分,這種表演不僅為靜態的面塑作品賦予了流動的時間品性,還催生出獨具特色的面塑快速成型技法,深刻影響了面塑的造型語言。尊重面塑藝術的表演屬性,是全面、完整保護和傳播面塑藝術的重要基石。誠如魯迅先生所言:“外之既不后于世界之思潮,內之仍弗失固有之血脈”。[6]努力確保作品與表演同時“在場”,積極使用數字影像方式記錄和表現面塑獨具特色的制作表演及藝術風貌,對非遺有效傳播、活態傳承、永續發展意義重大。

參考文獻:

[1][美]理查德·鮑曼.楊利慧,安德明譯.作為表演的口頭藝術[M].桂林:廣西師范大學出版社,2008.

[2]李峰.關于“意象造型”[J].美術界,2002(7):21.

[3]國辦發2005[18]號,國務院辦公廳關于加強我國非物質文化遺產保護工作的意見.

[4]管寧.切莫見喜不見憂——關于文化產業發展若干問題的反思[J].福建論壇(人文社會科學版),2012(10).

[5]樊錦詩.為了敦煌久遠長存——敦煌石窟保護的探索[J].裝飾,2008(6).

[6]魯迅:文化偏至論[J].河南月刊,1908(7).

作者簡介:閆宏宇(1982-),女,青島工學院,講師,研究方向:文化傳播。

基金項目:本文系山東省高等學校科研計劃項目“非遺活態傳承視閾下山東李派面塑藝術影像化傳播研究”(項目編號:J17RA166)階段性成果。