醫院成本中人力資源成本管控策略

汪麗穎

關鍵詞:費用管控 ?降低成本 ?增加結余 ?提高效益

作為醫院全成本核算重要組成部分的人力資源成本即人員費用,涉及人力資源管理、財務成本管理、績效考核管理三項管理制度,不僅是國家醫療改革的關鍵、醫院的主要成本項目,也是各個綜合醫院控制和考核的重要環節,更是廣大醫護人員關心和關注的焦點。

一、人力管理

(一)崗位配置原則

人力資源部的主要工作之一就是人力配置與管理,即構建醫院定崗定編模型。在實際執行過程中要設置相關配置原則以保證醫院人員配置的合理性,管理部門應執行四大配置原則:

1、按需設崗原則

因事設崗,按崗定人,杜絕因人或因人情設崗,防止人浮于事。

2、合理比例原則

醫院各個部門之間,各職類、職系、職級之間,相互依賴和制約,建立合理的比例關系及管理層級。

3、優化結構原則

從醫院整體布局采取各種措施促進人員結構整體優化,重視人才使用,使各類人才各盡其能、各展其才。

4、動態發展和統一調配原則

人力資源體系建立后要核編定崗,并保持相對穩定,因醫療學科建設的動態發展和部門之間人員流動產生的人力需求,應由人力資源管理部門經黨政聯席會議同意后統一調配、安排使用。

(二)崗位編制方法

崗位編制管理是人力資源的基礎,由于組織結構不同,相應的崗位編制方法也不同,匹配的崗位測算模型更加不同。

1、臨床科室崗位編制方法

臨床科室依據醫院“院-科-組”三級管理結構,設定“科-組”管理結構,建立“基于編制床位數配比模型”和“基于醫護一體化配比模型”設立醫生和護士編制,實現醫護人員編制數的動態管理。

2、醫技科室崗位編制方法

依據醫技科室工作的實際特點,將各醫技科室劃分為診斷組、技術組,診斷組以工作量為依據、技術組以開機時間為依據,結合行業平均標準,建立配比模型,達到最優化崗位配置。

3、行政后勤崗位編制方法

行政、后勤職能部門處于醫院管理的中心,是醫院政策的制定者、執行者和監督者。人力資源管理部門應根據各部門工作性質采用崗位工作分析、流程設計分析、量化計算等方法對行政管理崗位編制進行測算,合理配置人員數量,確保醫院各項工作職能高效率完成。

(三)定期進行醫院人力資源配置分析,反饋人力資源的使用效果

為保證醫院人員配置合理運行高效,人力資源管理部門應定期(每兩年)對醫院人力資源現狀從配置情況、性別、年齡構成、學歷構成、職稱構成等方面進行分析,判斷醫院工作人員總數配置是否合理、年齡構成是否存在斷層、從業人員學歷水平是否逐年提高且達到行業平均水平、職稱結構比例是否合理并符合醫院人才隊伍培養與建設需要。

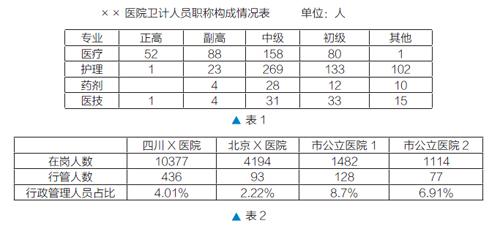

以某市級公立醫院為例,該單位衛計人員職稱構成情況如下:

上表1衛生專業技術人員中,正高、副高、中級、初級、其他的結構比例為1:2.02:9:4.78:2.37。醫師職稱結構中,主任醫師、副主任醫師、主治醫師、住院醫師的比例為1:1.69:3.04:1.54,副主任醫師、中級主治醫師較多呈“倒三角行”,推斷醫師年齡結構構成不合理,青年醫師出現斷層;而三級綜合醫院理想的醫師職稱結構比為1:2:4:7或1:3:5:7的“正三角形”,該院應及時調整,防止醫院因年齡斷層影響醫院學科建設和發展。

二、財務控制

針對醫院人力資源的配置,財務部門應對人員費用提出管理建議,協助人力資源部門做好人員費用管控。具體管控措施如下:

(一)人員替代

采取集中培訓方式提高部分人員專業技能,降低人力資源成本開支層級,比如讓護士分擔一些簡單的醫生從事的小活、讓護工承擔一下護士沒有專業要求的工作,由于工資層級降低可以減少部分人員經費支出,降低醫院人力成本。

(二)合理編制、精兵減政

建議人力資源部門合理編制下適當合并部分工作崗位,減少人員數量,減少人員費用開支。

(三)控制行政管理和工勤人員數量

醫院真正的生產力是臨床醫生,醫生診斷開單使得醫療行為持續,產生醫療收入的流入,維持醫院的發展。隨著信息化管理技術的應用和普及,從全國范圍來看行政管理人員占比正在不斷下降,與全國規模大、信息化程度好的兩家醫院對比,市級公立醫院在行政人員的人力資源管理上亟待加強,以2017年為例:

從表2可以看出市級公立醫院的行政管理人員規模是省部級醫院的3-4倍,直接增加了人員費用開支,所以控制管理人員數量十分重要。

(四)效率提升

醫院雖有職系較多,卻依然存在醫療、護理專業外其他專業化程度不高的特點。因此需把專業化程度不高的物業保潔管理、被服制作洗滌、車輛和設備維修保養、餐飲服務等非核心業務外包,可以減少一部分隱性成本,降低人員成本支出。

三、績效考核

2019年1月《國務院辦公廳關于加強三級公立醫院績效考核工作的意見》指出“2019年,在全國啟動三級公立醫院績效考核工作,績效考核指標體系、標準化支撐體系、國家和省級績效考核信息系統初步建立,探索建立績效考核結果運用機制。”文件指標體系中“持續發展”指標就是人力資源體系構建的體現,明確以定量形式考核人員結構中衛生技術人員職稱結構、醫護比等;考核人才隊伍建設與教學科研能力。績效考核制度中績效薪酬分配只是績效管理的一部分,但這部分卻是廣大醫務人員重點關注,對醫院發展和獲取核心競爭優勢具有不可替代的作用,應充分利用績效分配原則進行人力資源配置調整。

(一)合理確定醫務人員薪酬水平,形成以績效為導向的醫院文化,構建低成本高效率人員年齡結構及職稱結構

從臨床科室預算指標完成情況(工作量、均次費用、三四級手術例數、醫療質量、收支結余)考核并計發績效薪酬,促使臨床科室合理設置醫師及護士人數,合理配置職稱、職級結構,減少不必要的人員經費支出。

(二)合理拉開績效薪酬收入差距,建立符合醫療行業特點的人事薪酬制度

醫生、護理、技術等人員因教育背景、成長周期、價值貢獻的差異,在績效薪酬中應分類考核,使用不同的績效考核方法(如KPI、平衡記分卡、海氏職位分析法)確定薪酬,力爭做到多勞多得、優績優酬,合理拉開收入差距。

終上所述,人力管理部門同財務部門、績效考核部門密切合作,從上述幾個方面加以控制,基本上可以實現醫院運營高效率下的人員經費最小化,用最少的人員費用產生最大的工作效率,構建起現代醫院的人力資源管理模式。

參考文獻

[1]《綜合醫院組織編制原則(試行草案)》(78)衛醫字1689號.

[2]《國務院辦公廳關于加強三級公立醫院績效考核工作的意見》國辦發【2019】4號.