220例慢性胃炎患者中醫證型分析研究

周晶

【摘 要】 目的:分析并研究慢性胃炎患者應用中醫辨證分型法進行治療的效果。方法:選取220例于2016年8月至2018年9月來本院接受治療的慢性胃炎患者為研究對象,按入院順序將其分成兩組,接受常規西藥治療的為對照組,應用中醫辨證分型法進行治療的為觀察組。對比并分析不同治療方法所取得的效果。結果:治療總有效率方面,觀察組為97.3%,相比于對照組的80.9%明顯升高(P<0.05);不良反應發生率方面,觀察組僅為2.7%,顯著低于對照組的15.5%,差異同樣有統計學意義(P<0.05)。結論:通過對慢性胃炎患者展開中醫辨證分型治療,可有效改善其癥狀,療效安全可靠,值得重視。

【關鍵詞】 慢性胃炎;中醫辨證分型治療;臨床分析

慢性胃炎在臨床上屬于一種比較常見的消化系統疾病,主要是由多種致病因子對胃黏膜造成侵犯,從而引起持續性炎癥病變[1]。該病臨床癥狀表現為噯氣、食欲減退、反酸等,有著較高的發病率,嚴重影響到患者的生活質量與健康。臨床以往在治療此類患者時,通常采取西藥對癥治療的方法,雖然能夠緩解患者的病情,但是長期服用,會導致不小的副作用,治療效果有限[2]。在此種情況下,有學者提出了中醫辨證治療的方案。在本研究中,通過對本院220例慢性胃炎患者中的部分病例實施中醫辨證分型治療,獲得了理想的效果。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取220例慢性胃炎患者為此次研究對象,于2016年8月至2018年9月入院。按入院順序將患者分成兩組,對照組110例中,男女各有62例、48例,平均年齡(43.7±3.5)歲,平均病程(3.2±0.6)年。觀察組110例中,男女各有65例、45例,平均年齡(43.9±3.7)歲,平均病程(3.6±0.8)年。所有患者均符合慢性胃炎的診斷標準,并自愿簽署知情同意書。基礎資料對比中,兩組有可比性。

1.2 治療方法

給予對照組患者常規西藥治療,即指導患者每次口服40mg奧美拉唑腸溶膠囊,每日1次,當患者伴發Hp(幽門螺旋桿菌)感染,還需口服阿莫西林膠囊,每次1g,每日2次;同時口服克拉霉素緩釋片,每次0.5g,每日用藥1次。

對于觀察組的患者,則根據胃炎的中醫證型采用相應的中藥方劑:胃陰不足者選用麥冬20g,白芍、生地、枸杞子各15g,丹皮、石斛、烏梅、玉竹各10g,吳茱萸、梔子各9g,黃連3g;胃絡血淤型者選用白術20g,當歸15g,赤芍、丹參、炒蒲黃各10g,枳殼9g,柴胡、生地各8g,大黃6g,香附5g;肝胃氣滯型者選用白術、茯苓、黨參各15g,川芎10g,黃連9g,佛手、烏藥、枳殼各8g;脾胃濕熱型者選用茯苓18g,半夏、厚樸各10g,陳皮、黃岑、藿香、蒼術、佩蘭各8個,黃連6g,干姜5g;脾胃虛寒型者選用白術、黨參各20g,黃芪18g,木香、大棗各10g,半夏、陳皮、吳茱萸各8g,甘草、生姜各6g。上述方劑分別加水煎至300mL,指導患者于早晚2次溫服,每日1劑。所有患者均接受為期1個月的藥物治療。

1.3 觀察指標

對兩組患者的治療總有效率及不良反應(包括反胃、頭痛等)發生率進行觀察與記錄。其中,療效判定標準如下:

顯效:治療后,患者臨床癥狀及體征完全消失,胃鏡檢查顯示胃部組織恢復正常水平;有效:臨床癥狀及體征有所緩解,胃鏡檢查顯示胃部組織有所恢復;無效:癥狀及體征無改變甚至加重。

1.4 統計學分析

本研究中涉及到的數據均用SPSS 21.0統計學軟件處理,對于采集到的計量數據,用均數±標準差的方式來表示,當P<0.05時,證明差異存在統計學方面的意義。

2 結果

2.1 治療總有效率比較

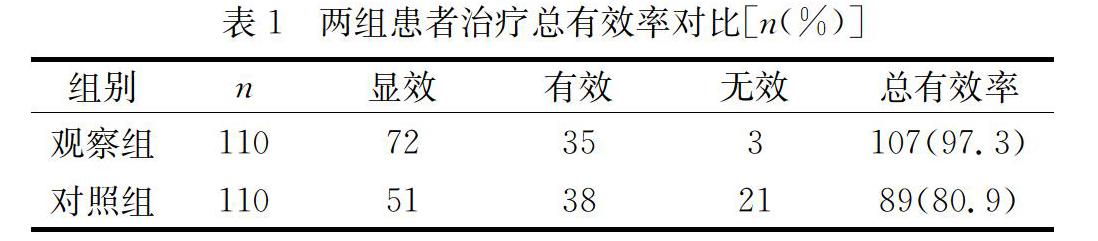

經統計,觀察組患者的治療總有效率為97.3%,明顯高于對照組的80.9%(P<0.05)。見表1。

2.2 不良反應情況比較

觀察組中,2例出現反胃癥狀,1例頭痛,不良反應發生率為2.7%(3110);對照組中8例出現反胃癥狀,6例頭痛,3例發生口腔潰瘍,不良反應發生率為15.5%(17110)。分析數據可知,觀察組患者的不良反應發生率要明顯低于對照組,兩組數據差異有統計學意義(P<0.05)。

3 討論

慢性胃炎有著較為復雜的發病原因,主要由Hp(幽門螺桿菌)感染、不良飲食及長期煙酒刺激、十二指腸液或膽汁反流等因素引起[3]。臨床以往在治療此類患者時,通常采用奧美拉唑等質子泵抑制劑,可對胃酸分泌起到抑制效果,從而減少胃黏膜受到的侵蝕,但患者需長期用藥,這就會增加其藥物依賴性,而且還會引起不小的副作用,治療后也容易復發。在中醫學領域,慢性胃炎屬于胃痞、胃脘痛等范疇,主要由飲食失節,情志失調,使得脾胃受損,運化失常,導致脾胃氣機逆亂,失降失和,脾失健運而引起,主要包括胃陰不足、胃絡血淤、肝胃氣滯、脾胃濕熱以及脾胃虛寒等證型,中醫治療應當以順應脾胃及調理為主[4]。本研究中,通過根據觀察組患者的不同證型采取相應的中醫方劑進行治療,結果顯示,該組患者的治療總有效率以及不良反應發生率均顯著優于僅接受常規西藥治療的對照組(P<0.05)。究其原因,主要是在選用的中醫方劑中,沒藥與佛手可行氣疏肝,止痛活血;石斛甘涼滋潤,可發揮出養胃生津的功效[5];麥冬能夠益胃養陰,清心除煩;炒蒲黃則可起到活血止血以及消淤的作用;香附可止淤理氣;橘皮能夠調節中氣;枳殼具有良好的理氣功效,;白芍可活血養血、緩中止痛;白術具有健脾胃的作用;黨參可發揮出生津益氣的功效;半夏能夠止吐降逆;黃岑可起到良好的解毒清熱的作用;黃連則具有化濕清熱的作用,可有效殺滅Hp。上述諸藥合用,可起到養胃滋陰,益氣健脾,行氣散瘀、散結止痛以及降逆止吐的作用。

綜上所述,對于慢性胃炎患者,通過應用中醫辨證分型法進行治療,可有效改善患者的癥狀,療效相比于常規西藥治療更為顯著,安全性也更高,有重要的應用價值。

參考文獻

[1] 張莉,張立瑋,王小玲,等.中醫藥防治幽門螺桿菌感染性相關疾病的思考[J].臨床薈萃,2013,28(09):961962,966.

[2] 劉文忠,謝勇,成虹,等.第四次全國幽門螺桿菌感染處理共識報告[J].胃腸病學,2012,(10):618625.

[3] 由立忠.幽門螺旋桿菌感染的中醫認識[J].世界最新醫學信息文摘,2016,(19):156157.

[4] 崔海夢,羅慶鋒,許樂.幽門螺旋桿菌與胃外疾病相關性研究進展[J].世界華人消化雜志,2015,(14):22212227.

[5] 張東芳.探討胃腸疾病幽門螺桿菌感染與中醫分型關系[J].中國衛生標準管理,2015,(12):107108.文章編號:WHR2019041020