從藝術教育的視角淺談新時代藝術的使命

趙普天 畢翼飛 李滿園 楊俊鵬 程美欣

【摘要】以繪畫藝術學科及其相關學科研究為切入點,分析目前藝術教育中存在的問題,結合對新時代藝術使命的理解,從基礎藝術教育的普及、藝術教育形式的拓展、基礎藝術教育與高等教育銜接的角度進行分析,探究新時代藝術教育體系拓展的思路,以期通過研究對提升目前藝術學科和藝術相關學科教育水平起到一定的推動作用。

【關鍵詞】藝術教育 審美素質 新時代 藝術使命

一、引言

隨著時代的發展,人們生活水平的提高,在當今信息化、多元化的高科技時代,藝術和設計藝術已成為人們日常工作、娛樂、生活中方方面面的重要組成部分。國內的藝術以及設計藝術教育正面臨著機遇與挑戰并存的局面。但生活中以及網絡上對目前現行的藝術和設計藝術教育質疑之聲不絕于耳,亦有諸多富有爭議的建筑設計、景觀設計、產品包裝設計、宣傳招貼設計等引起了廣泛的爭論。在實用主義和功利主義為前提和主導的快節奏生活中,難免影響到了藝術教育。而藝術教育的提升和改善是滿足人民美好生活需求的重要環節之一。因此,從藝術教育的視角剖析目前藝術教育中存在的問題,探求新時代藝術教育的使命是十分必要的。

二、目前藝術教育存在的問題

通過在高校教學中的調研發現,受藝術學影響的學科甚眾。除藝術類及設計藝術類專業之外,亦有非常多的專業與藝術和設計藝術相關,如建筑學、風景園林、城鄉規劃、園藝學、工業設計、教育學、土木工程等等。這些專業或從事設計、或需要繪圖、或需要徒手表現等。但通過課堂深入調查了解,這些專業的學生有許多自小學開始就沒有上過任何的美術課,大多數學生在接受高等教育之前從未接觸過任何的美術教育和美學教育。而這些專業在高校專業課教學中,涉及到的美學教育類課程和學時亦極為有限,可以形容為杯水車薪,而僅靠4~5年的本科教育是遠遠不夠的。可見基礎美學教育缺失,僅依賴短期化、速成化的高校課堂教育是不足以形成完善的藝術思想、藝術技巧和藝術視野。故諸多富有爭議藝術作品和設計產品的產生亦不足為奇。因此,建立一套完善可行的藝術教育體系,逐步的提高藝術教育水平,以至于提高整個社會的藝術審美水平意義重大。

三、對新時代藝術使命的理解

十九大報告中指出,我們要建設的文化就是中國特色社會主義文化。文化藝術不分家,而建設中國特色社會主義文化是需要藝術作為載體的,提高藝術教育水平,從藝術類學科影響藝術類相關學科,甚至是非藝術類學科,以至于提高整個社會的藝術審美水平,用藝術的視角,藝術的手法表現和傳遞中國特色社會主義文化是新時代藝術的使命。木心先生亦曾言道:“沒有審美力是絕癥,知識也解救不了。”改善現行的藝術教育現狀,并使其擺脫功利化,普及基礎藝術教育,拓展藝術教育的形式,提高全民審美素質亦是新時代藝術的使命。審美最能折射出一個時代和一個民族的精神風貌。文化強國必是文藝大國,而文藝大國也要依靠穩定的藝術教育輸送高質量的文藝人才,這當然是任重而道遠的,但要邁出第一步,離不開基礎藝術教育的普及,以及完善基礎藝術教育和高等教育的銜接。

四、新時代藝術教育的拓展

1.基礎藝術教育的普及

普及基礎藝術教育,離不開系統的學校基礎藝術教育,在目前社會經濟形勢下,僅靠社會上的藝術教育培訓機構去完善全民基礎藝術教育是不現實的。基礎藝術教育的普及并不是說全民都要成為畫家,而是應以提升審美素質和審美能力為主要目的。使學生通過基礎藝術教育的學習擁有基本的手繪表達能力,色彩理解和搭配能力,進而可以了解藝術發展的歷史、對文化和審美產生了重大影響的藝術流派等等內容。亦可將藝術科內容的相關知識作為升學考試的輔助內容(可以為理論知識,亦可以繪畫等為載體),成為升學考試的重要參考,相信在務實的社會氛圍下也能夠就普及基礎藝術教育起到一定的推動作用。只有保證基礎藝術教育不會出現由于因考試用不上了,以后就不再學的“斷裂”現象,才能稱之為基礎藝術教育的普及。

2.藝術教育形式的拓展

目前國內藝術教育的形式極為單一,基本上多為課堂教學。藝術教育應是多元化的,藝術可以寓教于樂、寓教于美,甚至是潤物細無聲的,這可以體現在如校園環境、生活形式以及接受藝術教育途徑的拓展等方面。

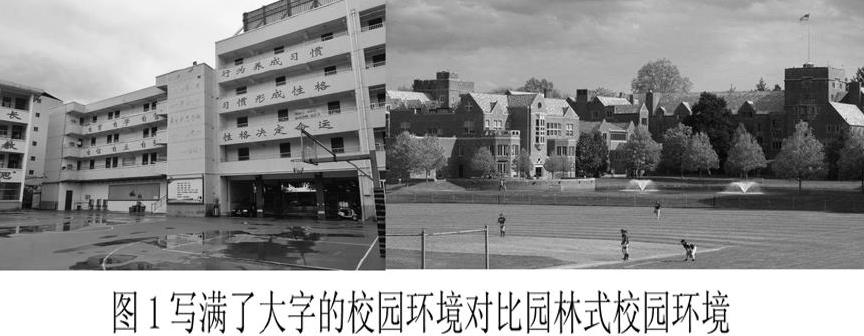

(1)利用優美的校園環境進行藝術教育

國內的中學校園,尤其是高中,在高考壓力的影響下,校園環境往往以掛滿紅色大橫幅或在建筑上掛滿了紅色大字為常見,上面寫滿了“打雞血”似的口號。這種環境無疑是浮躁的、緊張的、以及高壓的。這種拉橫幅、掛大字的校園環境很難稱之為美,而這些學生進入大學校園甚至是進入社會,往往也將延續這種審美習慣。因此,改變現有的校園環境,營造自然的、平和的景觀內容(見圖1);變碩大的紅字上墻為名人雕塑、為壁畫故事作為勵志的載體;將幾何模型經“構成式”的藝術處理作為校園科研屬性展示等做法相信是更好的選擇。?(2)利用教學活動中日常所見的形式進行藝術教育

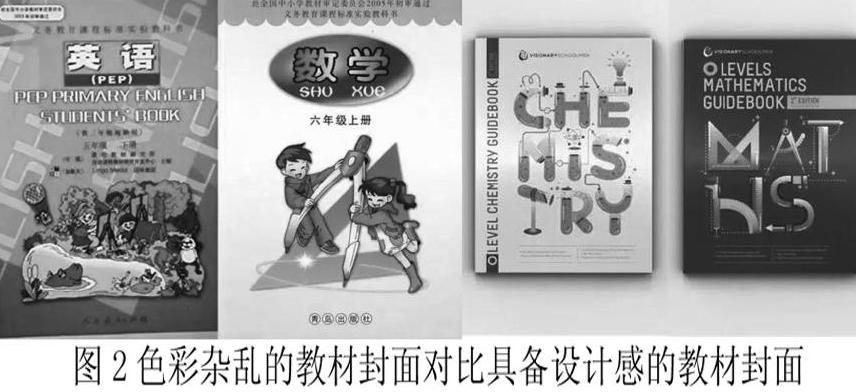

在學習過程中離不開各個科目的書本和教材資料,學生每天必然要投入大量的時間和精力去學習查閱這些材料。目前各科目教材資料以文字材料和習題文字為主,配圖很少,高年級教材幾乎沒有配圖美化。其中,有插圖的教材主要是低齡兒童適用的教材,其中的插圖主要以簡筆畫為常見,且內容良莠不齊,部分圖片過分簡單潦草,如人物的手指為4個、色彩五顏六色搭配混亂等現象比比皆是,更不用談是否具有藝術美感了。如能將這類教材融進良好的藝術設計,變潦草隨意的插圖和雜亂的色彩搭配為清新淡雅的插圖和清爽明快的課本裝幀配色(見圖2),相信伴隨著長時間求學經歷耳濡目染之下,有利于全民審美素質的提升。

另外一個應注意的點,就是學生的校服設計,國內從小學開始直至大學的校服,絕大多數學生的校服是運動服式的,其特點是尺寸松大,男女不分,甚至可以稱之為千篇一律。缺乏審美引導的校服無法對學生的著裝審美起到良性作用,部分學生就會在得不到正確著裝引導的前提下自行“探索”,故大學校園里常見的怪異著裝就不難解釋了。如能夠有反映青年學生的特點并融入中國特色的校服設計,相信一定能夠流行并受到廣大學生的認可,這當然有利于青年學生的審美意識培養。