“互聯網+閱讀”助力全民閱讀新途徑探索

[摘 要]在數字信息技術時代,數字化閱讀成為全民閱讀的重要組成部分,給全民閱讀的推廣帶來了新的機遇。綜合20年來全民閱讀調查數據進行比較分析發現,全民閱讀仍存在數字化閱讀碎片性、功利性和娛樂性,且閱讀效果不夠理想,閱讀發展不平衡,個人閱讀滿意度不高等問題。為此,文章提出在“互聯網+閱讀”背景下助力全民閱讀的新途徑,主要從政府部門、教育組織、個人及家庭、圖書館等層面展開,提升全民閱讀能力,構建書香社會。

[關鍵詞]互聯網+閱讀;全民閱讀;新途徑

[中圖分類號]G434 [文獻標識碼]A [文章編號]1008-7656(2020)06-0073-05

引言

在“互聯網+”背景下,“全民閱讀”的國家策略進一步得到深化和提高,“互聯網+閱讀”的概念逐漸滲透到我們的學習、生活、研究等領域[1]。我國正處于實現全面小康的關鍵時期,更需要通過閱讀吸收全世界的科技文明成果。因此,要有效利用互聯網的數字化手段推進全民閱讀,使閱讀學習更加深入,建設書香社會。

一、全民閱讀的發展

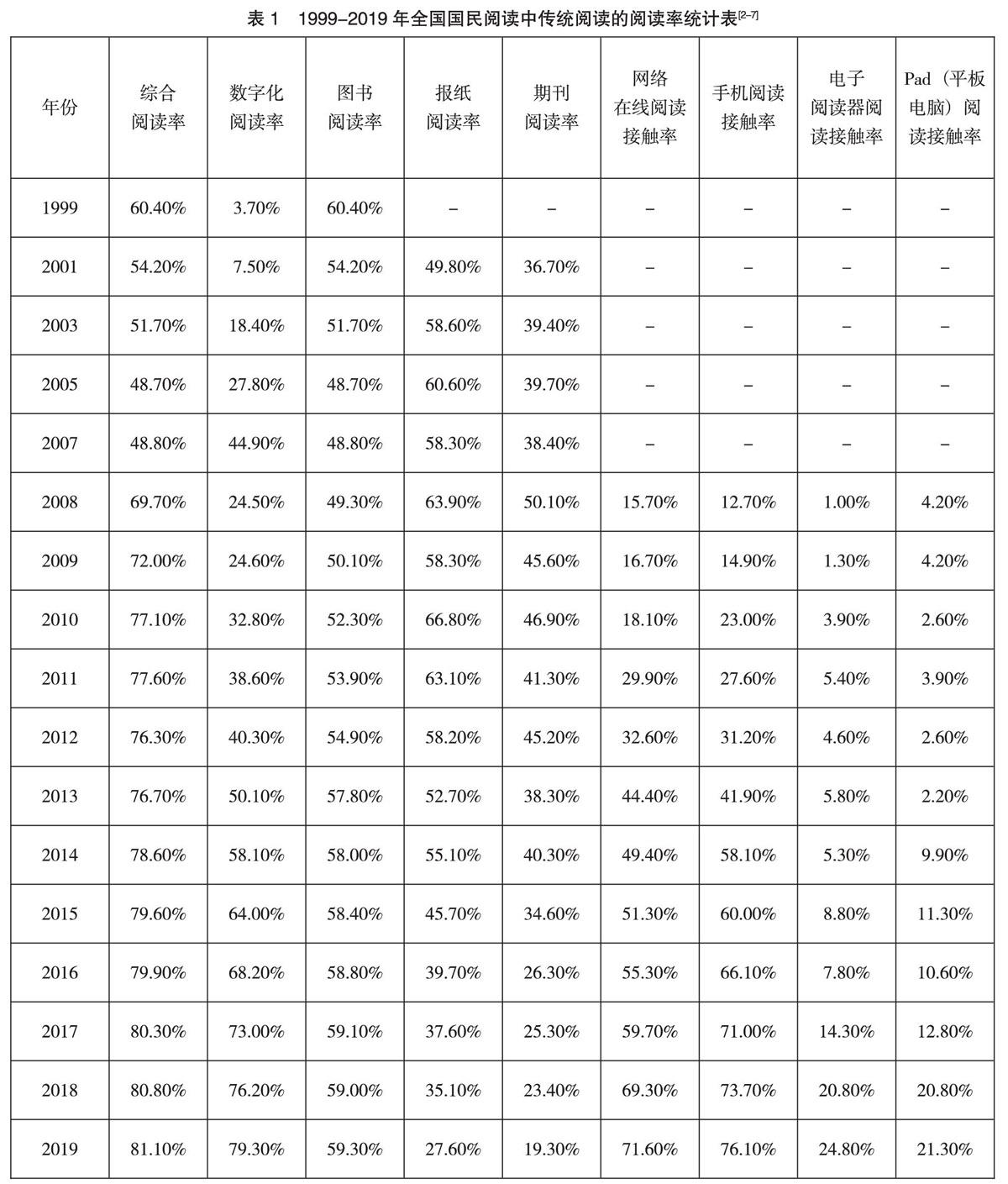

我國早在1999年就提出了“全民閱讀”的概念,并開展“全國國民閱讀調查”工程,從1999年至2019年進行了十七次全民閱讀調查,綜合閱讀率從1999年的60.4%提高到2019年的81.1%,其中,數字化閱讀率從1999年的3.7%上升到2019年的79.3%,幾乎與綜合閱讀率相當,數字化閱讀在全民閱讀的比重和地位在不斷提升[2-7]。從2008年開始,國家全民閱讀調查增加了數字化閱讀方式的數據,包括網絡在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀和Pad(平板電腦)閱讀等閱讀方式。

具體的變化趨勢如下頁表1所示,數字化閱讀的增長趨勢顯著,而傳統閱讀增長趨勢緩慢,甚至出現了報紙和期刊的閱讀率下降的情況[2-7]。由此可見,我國的全民閱讀取得了一定的成效,數字化閱讀占比增長,但總體增長趨勢變緩,全民閱讀有待進一步推廣。

二、新媒體下全民閱讀存在的問題

(一)數字化閱讀率增長迅速,但存在碎片化、功利性和娛樂性等情況

自2008年開始,我國成年國民閱讀的數字化閱讀率一直保持著持續上升的勢頭,到2019年達到了79.3%。但網絡信息的海量、繁雜,再加上諸多廣告信息的推送,使得網絡閱讀很難實現深入閱讀,“泛讀”居多[7-8]。另外,生活節奏的加快促使部分讀者對網絡不再是長時間、高頻率的使用,而是短時的、單次的選擇性使用,存在碎片式閱讀和功利性閱讀的現象。這樣,雖然提升了閱讀率,但是閱讀的內容和深度都不夠,對信息的獲取只停留在表面,長此以往,容易形成思維惰性。功利性閱讀則只注重實用性,而忽視閱讀內容(特別是書本)的精神內涵,使讀者只關注表面內容,會影響創造性思維的養成。

此外,近年來,一些傳統文化知識通過娛樂節目搬上熒屏。其行為本身是為了宣傳優秀傳統文化,但不同的傳授者對經典的理解會有所不同,普通民眾有可能會形成對經典的曲解和誤讀。我們應該看到經典讀物的內在價值,在深入閱讀的過程中體會閱讀的意義。

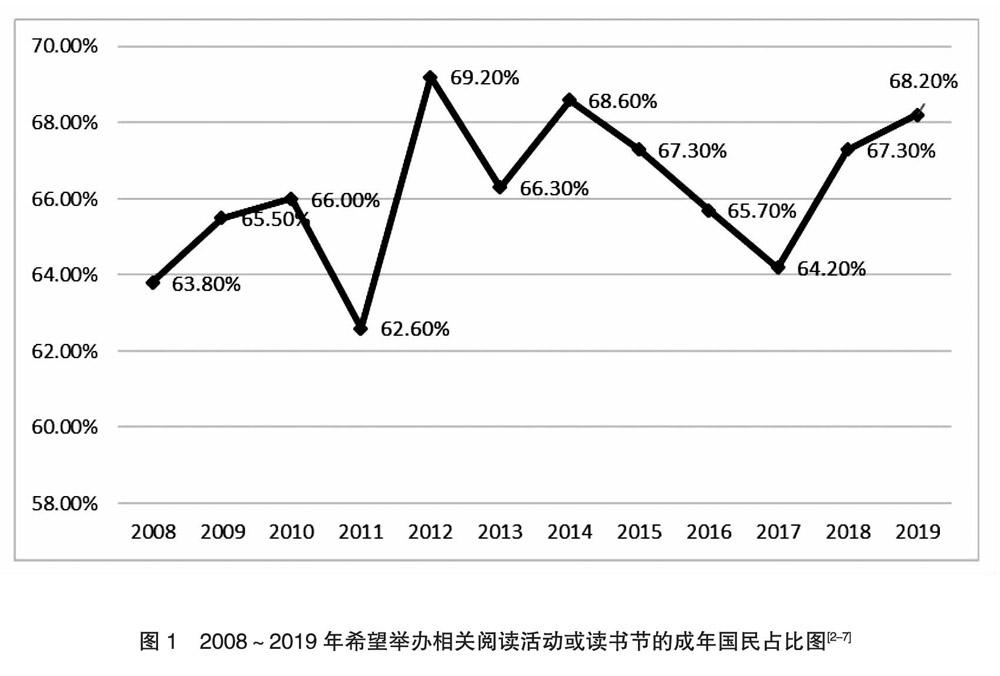

(二)全民閱讀活動不斷推陳出新,但其效果有待提升

諸如書香中國·北京閱讀季、新時代·新悅讀、紅色閱讀、生態文明綠色閱讀等全民閱讀活動開展如火如荼,但其開展的效果還需要進一步提升。圖1所示,從2008年到2019年,希望舉辦相關閱讀活動或讀書節的成年國民占比均超過60%,而表示自己身邊有讀書活動或讀書節的成年國民占比還不到1/10(2008年為6%,2009年為5.6%,2010年僅為5.2%),表示自己身邊沒有閱讀活動的成年國民占比超過70%(2009年達到了74.4%,2010年為73.8%)[2-7]。數據顯示,全民閱讀活動還沒有達到預期的效果,閱讀活動的普及、宣傳還不夠到位,大多是針對局部的閱讀活動,全國知名、全民參與的閱讀活動并不多。

(三)傳統閱讀和數字閱讀發展不平衡,城鄉發展差異大

根據上頁表1數據可以看出,從1999年至2019年,傳統閱讀中的圖書閱讀率、報紙閱讀率和期刊閱讀率出現了時升時降的現象,特別是報紙和期刊的閱讀率在2014年開始就處于下降的趨勢。而數字化閱讀率呈現明顯的上升趨勢,20年間上升了75.6%,且數字閱讀中各種閱讀方式均持續增長,網絡在線閱讀和手機閱讀尤為明顯:2008年至今,網絡在線閱讀接觸率上升了55.9%,手機閱讀接觸率上升了63.4%,電子閱讀接觸率上升了23.8%,平板電腦閱讀接觸率上升了16.9%。另外,因城鎮和農村地區發展差異,使兩者的圖書閱讀率、期刊閱讀率等發展不平衡,如2019年綜合閱讀率相差11.2%,2018年相差14.5%,2017年相差10%[7]。

(四)全民閱讀公共文化設施不斷完善,但其利用率不高

社會公共文化設施是全民閱讀活動開展的重要場所,完善的公共文化設施能夠促進全民閱讀的開展。表2中2008年~2019年的國民閱讀滿意度中達到“滿意”的比例不足1/3,感覺“一般”的比例近半,且變化趨勢沒有規律性,時漲時落。影響國民滿意度的一個主導因素就是公共設施的不完善,公共圖書館、社區圖書室、高校圖書館利用率不高;其次,書籍資源較少、信息更新的不及時也是影響因素。

表2 2008年~2019年國民閱讀情況滿意度統計表[2-7]

三、“互聯網+閱讀”背景下全民閱讀實施的新途徑

(一)規范網絡環境,營造全民閱讀的良好氛圍

政府應大力推動全民閱讀的開展。我國已經通過了《全民閱讀促進條例(草案)》,于2017年6月起實施。與全民閱讀相關的法規還有《中華人民共和國網絡安全法》《中華人民共和國公共文化服務保障法》《中華人民共和國公共圖書館法》等,地方性法規有《江蘇省人民代表大會常務委員會關于促進全民閱讀的決定》《湖北省全民閱讀促進辦法》等。要進一步規范網絡環境,將相關法規執行到位。圖書館作為開展閱讀活動的重要場所,更要有所作為,積極營造舒適的閱讀環境和閱讀氛圍。

(二)打造“書香家庭”,提升讀者個人的文化素養

個人不能脫離開家庭,小家成就大家,小家的閱讀最終是會影響全國的閱讀狀況。青少年階段的讀者,家長可以為孩子準備獨立的閱讀室或讀書角,設置書架、書桌,營造舒適的閱讀環境,培養孩子良好的閱讀習慣,有助于孩子健康成長。同時結合數字化閱讀,合理控制使用時間,幫助孩子有效利用數字化設備開展閱讀學習。

(三)動員教育組織,以“書香校園”引領全民閱讀

基礎教育階段是國民閱讀成長的關鍵期,而學校在其中起到引領的重要作用。目前,已有專家學者推出小學生基礎閱讀書目,給孩子們規劃好六年里需要閱讀且適合閱讀的書目,幫助孩子們完成閱讀;其次,可以結合數字化手段,推出推薦書目和經典書籍的有聲閱讀平臺,增加趣味性,激發閱讀興趣。學校可以舉行閱讀活動,如閱讀周或閱讀月活動,要求全員參與,調動大家閱讀的積極性。

高等教育機構,包括大專、本科院校,其閱讀陣地主要是圖書館,少數是閱讀性質的社團。目前,高校教師和學生大多采用網絡閱讀方式,部分圖書館被當作自習教室,在圖書館里閱讀的人較少,這就造成閱讀資源的浪費。因此,可以將高校圖書館對外開放,設置專門的登記、借閱制度;也可以與公共圖書館聯網,將高校圖書館的館藏書目列入公共圖書館平臺,由公共圖書館作為媒介,實現資源共享。

(四)加大資金投入,完善公共文化設施

公共文化設施不僅包含公共圖書館、社區閱覽室、農村地區的農家書屋等硬件設施,還包含數字媒體下的公共網絡平臺設施[9]。

一方面,完善公共圖書館體系建設,加大公共圖書館的設施建設,以市圖書館為中心,輻射到各區、各市縣、各農村書屋(需要有一定資質),圖書網絡資源共享,讀者可以辦理全市一卡通,限定在具有資質的圖書館或書屋機構內隨借隨還,保障雙方的權益。另一方面,創建公共閱讀的大數據平臺,聯網出版社、高校圖書館、公共圖書館、名師推薦書目和解讀等數據平臺,不僅可以得到全民閱讀的實時動態情況,還能為讀者提升閱讀效率提供有效的數據支撐;此外,還可以開展相關閱讀活動,創建閱讀交流平臺,有效推動全民閱讀的廣度、深度和參與度。

[參考文獻]

[1]關于在全國組織實施“知識工程”的通知[J].當代圖書館,1997(2):60-62.

[2]田菲.我國國民閱讀發展趨勢研究——基于1999—2015年全國國民閱讀調查數據分析[J].出版發行研究,2016(5):5-9.

[3]全國國民閱讀調查課題組,魏玉山,徐升國,拜慶平,田菲,高潔.第十三次全國國民閱讀調查主要發現[J].出版參考,2016(5):34-35.

[4]全國國民閱讀調查課題組,魏玉山,徐升國,拜慶平,田菲,高潔.第十四次全國國民閱讀調查主要發現[J].出版發行研究,2017(5):5-8.

[5]第十五次全國國民閱讀調查成果發布[J].國家圖書館學刊,2018(3):38.

[6]第十六次全國國民閱讀調查結果發布[J].國家圖書館學刊,2019(3):74.

[7]第十七次全國國民閱讀調查結果發布[J].國家圖書館學刊,2020(3):18.

[8]許陳穎.當前全民閱讀的現狀及其推廣路徑[J].重慶工商大學學報(社會科學版),2017(6):87-90.

[9]段小芳,劉海濤,陳芬.“互聯網+”背景下全民閱讀共享空間建設策略[J].廣西廣播電視大學學報,2019(5):67-69.

[作者簡介]陳芬(1986-),女,江蘇鹽城人,南通開放大學機電工程學院講師,碩士,研究方向:高職教育、電氣控制。

[責任編輯 王 茹]