“學練三個一”視角下練習方法的優化設計

張宇康 高春明

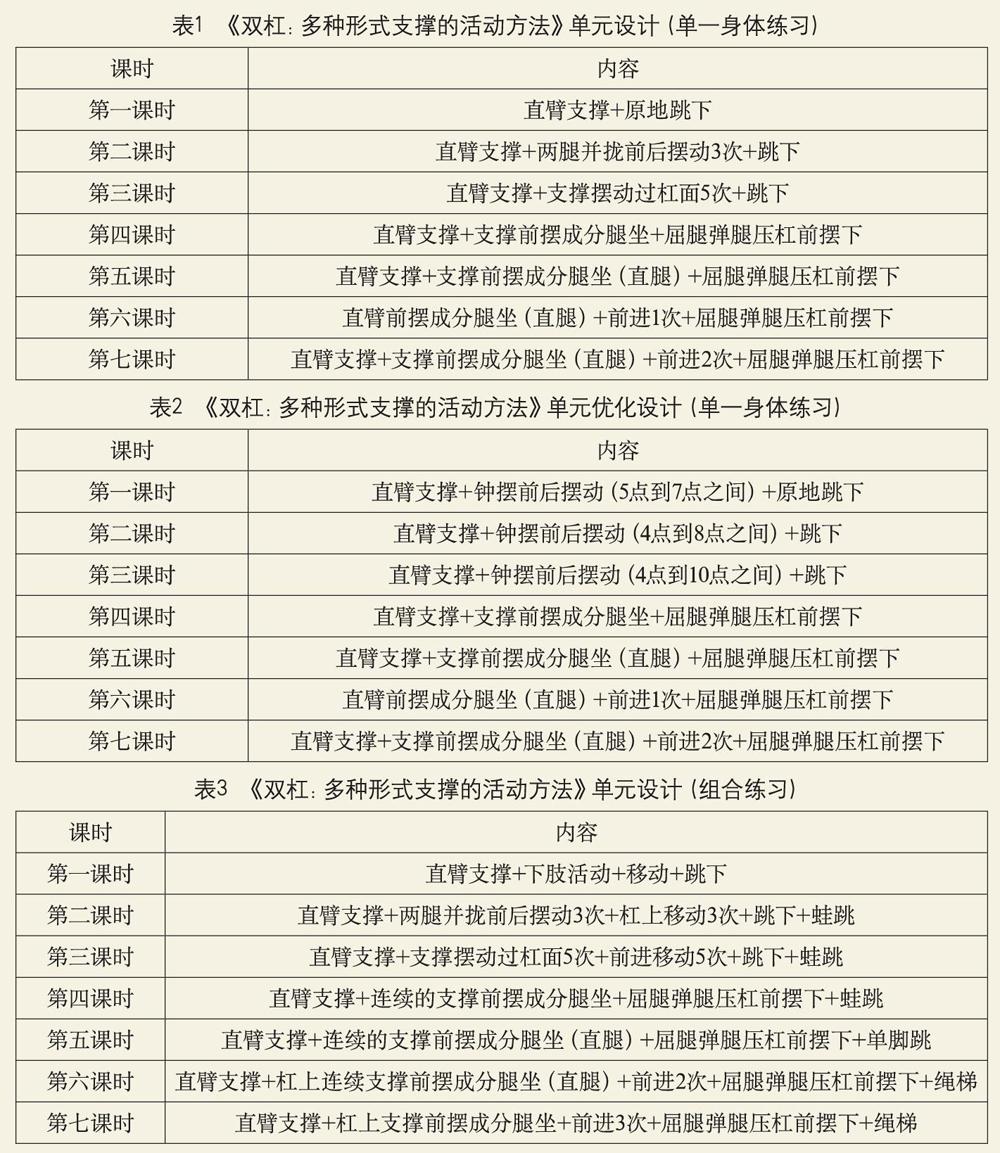

《浙江省義務教育體育與健康課程指導綱要》(以下簡稱《綱要》)中提出一堂體育課的基本要求,其中一條是“學練三個一”,即有單一的身體練習和以此為核心的組合練習、游戲(比賽)等,它們通常就是課的教學內容,即動作(技術)方法、練習方法、運用方法。筆者以2019年浙江省九城區中小學體育聯盟小學組第十屆教學研討活動上《雙杠:多種形式支撐的活動方法》的單元設計為例,從單元呈現的單一練習、組合練習、游戲和比賽3個方面分析闡述,提出建議。

一、巧設情境,凸顯項目核心

(一)案例呈現與分析

三年級學生在雙杠上能完成的支撐動作非常少,而教學單元每堂課上學生練習支撐擺動的次數又非常多,再加上一些繞口的動作名稱、枯燥的練習方式,很容易讓學生在學練中失去興趣,故而影響教學效果。此外,在“支撐→支撐擺動→支撐擺動過杠面→支撐前擺成分腿坐”的練習過程中,技術是循序漸進的,但筆者認為這樣設計只是通過雙杠在教動作,而且直臂擺動練習中僅僅用前后擺動、擺動過杠面等語言來要求學生的擺動幅度,沒有抓住體操項目的核心——控制肢體(表1)。

(二)思考建議

支撐擺動的動作要點是直臂頂肩,緊腰不屈髖,擺動的時候要感覺身體像一個擺鐘,以肩為軸,不要聳肩,前后擺動的時候要從小幅度擺動練起。因此,可以在教學中,利用學生愛模仿的天性,讓學生形象地去模仿“鐘表”,手臂是“表針”,始終指向“6點”位置,肩膀是中心“軸”,身體是“鐘擺”,讓學生以肩膀為中心,控制身體不斷地擺到指定的時間點。如,在第一課時,可以讓學生小幅度擺動,始終控制身體在“5點”至“7點”之間的范圍擺動;第二課時,讓學生始終控制身體在“4點”至“8點”之間的范圍擺動,慢慢地在控制住身體的情況下,擺動幅度越來越大。這樣的練習方法可以讓學生的軀干部分在練習中保持緊張,控制自己的身體進行擺動。經過這樣的練習,學生逐步有了控制身體大幅度擺動的能力,學習支撐前擺成分腿坐就自然水到渠成了。教師以詼諧的語言把模仿“鐘表”的練習方法引入課堂,不僅抓住了體操項目的核心——控制肢體,也讓學生更有興趣地學習原本枯燥的雙杠動作(表2)。

二、雙管齊下,培養核心技能

(一)案例呈現與分析

本次教學研討活動所在學校的雙杠,既可以移動也可以調節杠面高度,比起讓小學生高不可攀的固定雙杠,無疑降低了學練的門檻。把器械體操當中的器械變得更適合讓小學生學練,大大提升了活動的安全性。在相對安全的教學條件中,教學單元下杠動作分別是跳下和前擺下,動作過于單一,而且對學生來說,做起來過于簡單。另外,組合練習中,下杠之后做蛙跳、單腳跳、繩梯等素質練習,這些與支撐擺動聯系不多的素質練習并不一定適用于教學單元組合(表3)。

(二)思考建議

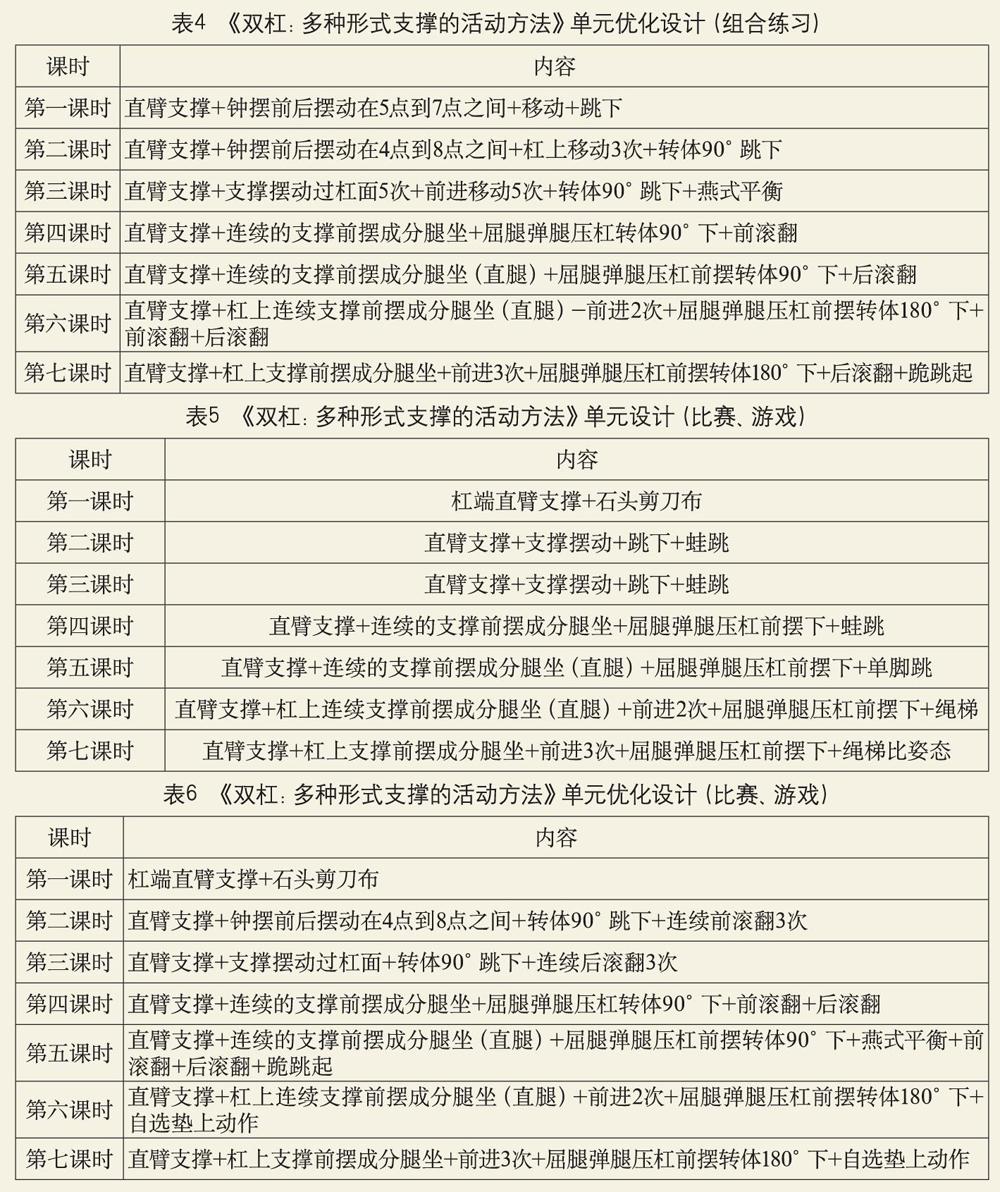

眾所周知,雙杠比賽評分不僅看杠上動作,下杠動作以及落地穩定性也是重要的評分標準。在空中做出一定的動作能夠鍛煉學生身體控制能力,在學生能夠平穩落地后,接下來的教學中可以加入下杠轉體(90°或180°),加強學生對空間的感知和對身體的控制能力。為了保證安全,學生在做下杠轉體90°時先從單手扶杠開始練習,再慢慢過渡到手不扶杠。在做下杠轉體180°時,避免下杠轉體180°后落地在杠間。

體操當中,墊上動作和杠上動作是兩個不同的項目,但在練習中,兩者結合可以培養學生在不同條件下控制肢體的能力。因此,筆者認為在實際教學中可以大膽組合,在下杠落地后組合小學階段學過的墊上技巧動作,如,跳下接燕式平衡、前擺下接前滾翻、轉體180°下接后滾翻等。通過項目與項目之間的組合,不僅可以鍛煉學生在不同條件下完成各種技術動作,還可以培養學生在意外落地或摔倒后自我保護的能力(表4)。

三、創新評價,激發練習興趣

(一)案例呈現與分析

教學單元的前五課時都是以“比比誰做的多”來評價游戲和比賽的,而且在本次觀摩的雙杠第五課時上,學生在游戲和比賽環節為了做得更多,出現了動作不標準、不規范的情況,盡管教師一再強調某個動作要標準、落地要穩,但學生大多沒有明顯的改變。筆者認為,一方面是教學單元評價方法不切合于器械體操項目,另一方面學生在雙杠上能做的動作過于少,大量單一的練習使得學生思想上易疲勞(表5)。

(二)思考建議

筆者認為,凸顯器械體操游戲、比賽中的準確性、藝術性、創造性,更能激發學生的練習興趣,教學單元中每課時的比賽、游戲環節,采用多樣化的練習方法和多元化的評價,突出項目特征(表6)。

1.練習方法更加多樣化。教師可以引導學生自己創編動作,把杠上動作和墊上動作相組合,杠上動作以本單元中“直臂支撐+杠上連續支撐前擺成分腿坐(直腿)+屈腿彈腿壓杠前擺下”為主,下法可以選擇簡單的下杠轉體(90°或180°),落地后墊上動作可以選擇以前學過的動作,如,前滾翻、后滾翻、燕式平衡、跪跳起等,組合多個動作,模擬體操比賽中的成套動作。這樣既解決了雙杠上學生能做的動作過少的問題,調動了學生積極性,也鞏固了之前所學的體操技巧動作,加深了對體操項目的理解。

2.評價標準更加具體化。教師可以把生活中的用語融入評價標準,如,能夠做出每節課的杠上教學動作的學生稱為“黃金選手”,完成后能夠“轉體”下杠的學生稱為“白金選手”,下杠后能夠組合3個以上墊上動作的學生稱為“鉆石選手”,整套動作能夠規范、流暢地完成的學生稱為“王者選手”。把場地劃分為“黃金場”“白金場”“鉆石場”“王者場”,通過教師指導提升、自我練習提升、互相匹配提升,讓每名學生都能在自己現有的程度上獲得提高。

3.評價方法更加多樣化。建議教學每個課時的比賽、游戲中采用不同的評價方法,比比動作的優美性、一致性等。如,比直臂支撐擺動時身體姿態的優美性,比擺動腿超越雙杠的高度,比屈腿彈腿向上的高度,比自編動作的難度系數等,這樣既鞏固了技術動作,又為學生提供了挑戰難度、挑戰自身能力的需求,促進學生運動能力的發展。

4.評價主體從師到生。評價主體從教師評價慢慢過渡到學生自評、互評,模仿真實體操比賽情境。小組內輪換做選手和裁判,比賽過程中教師進行巡回指導,決出班級的“體操小達人”。依托學生自主創編動作和多元化的評價,激勵學生動作規范,發展動作的多樣性,激發學生練習興趣。