探究支教新模式對黔東南地區學校體育教育現狀改善①

錢辰樂

(南京師范大學體育科學學院體育教育專業 江蘇南京 210046)

1 教育現狀及困境問題

1.1 黔東南地區教育現狀

各類網絡平臺的出現加速了信息的交互,知識共享平臺為知識獲取尋找到新的途徑。我國黔東南地區相對閉塞,但人口流動較為活躍,網絡通信相對普及,使“互聯網+”教育成為可能。素質教育的倡導惠及廣大城市地區的中小學及高中,社會側重于培養全面發展高素質的人才,而這樣的要求直接反映在進入高校的選拔及進入高校后的適應階段當中,但據不完全統計,以貴州省凱里市黎平縣為例,九年義務教育修讀完成的學生占比不足50%,多數家庭因為昂貴的路費、學雜費,抑或是孩子自身學習能力不足而導致孩子休學或者棄學,即便有高校的“圓夢計劃”依然難以實現教育反哺,致使教育逐漸成為了階層固化的“助推器”,而“讀書無用論”再次在貧困地區樸素的原生家庭教育觀念中抬頭。

1.2 農村學校體育的現狀及存在的問題

1.2.1 學校體育教育中體育教師的教學方式與觀念落后

黔東南地區體育師資較為薄弱,體育作為兼修課程,由其他任教老師代為管理,而任教老師對于體育教育的認識與理解也不充分,存在觀念陳舊問題,容易忽視學校體育教育的本質功能。以自由活動課作為學生的體育課,片面重視體育課程的實踐性與健身性,而忽視了其基礎性與綜合性,“育體而不育人”的現象普遍存在。許多在職教師常年任教于鄉村小學,多年以來只投身于一線教學而少有機會參與研討工作,很大程度上形成了教育閉塞。三級課程管理的要求在鄉村學校也尚未得到落實,體育承擔的育人功能也逐漸變得形同虛設。

1.2.2 家長缺乏體育意識,對于學校體育重視程度與認識有待加強

通過支教期間的家庭走訪工作發現,在黔東南地區的原生家庭的教育觀念中,家長對于體育的認識長期處于“游戲論”的形態中,而家庭中隔代撫養的情況較為普遍,這直接導致原生家庭的教育理念依然保留于樸素的“讀書有用論”中,家長觀念中體育課程被認為是一種娛樂工具,“知其有用但不知其有何用”的矛盾普遍存在,這將直接影響學生對于體育課程認知結構的建立,而家長忽視體育地位的直接原因,經走訪反映相較于文化課,體育課的功用性較為低下,因此學校體育開展的成效也成為了影響家庭教育觀念的重要環節。

1.2.3 學生體育課狀態松散自由缺乏管理

由于黔東南地區的家庭教育和學校教育的影響,在黎平縣高洋小學支教實踐中,盡管學生體育課程開展較為零散,但學生籃球運動能力及對于球性的把握都十分出色(高洋小學有一個籃球場作為操場),且學生的身體柔韌、肌肉耐力等素質都發展均衡,這與學生的生活環境有著密切的聯系,但良好的素質依然需要正確的引導,在支教過程可以發現由于體育教學的空缺使得當地的學生在體育課上的行為較為松散,在缺乏管理的情況下,運動的學生與不運動的學生分化明顯,體育課難以調動班級全體成員的積極性,致使部分學生在沒有引導的情況下難以融入課堂環境,因此,學校體育開展工作也顯得尤為重要。

2 “志愿服務+社會企業”新模式設想與未來規劃

2.1 模式形態框架

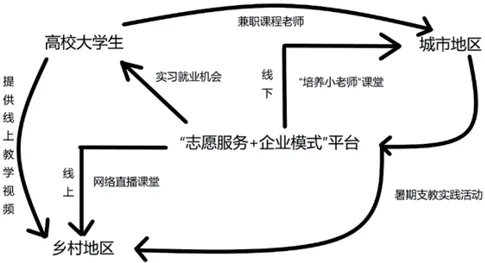

“志愿服務+社會企業”模式(見圖1),一方面在城市地區通過平臺為媒介將期前培訓與城市地區興趣課程相結合,給予家長與孩子雙重的平臺:其一是習得技能的平臺;其二是豐富社會履歷的實踐平臺。同時也是針對本科大學生提供了教學實踐的平臺,師范生可以根據自己的特長結合教學大綱開展教學課程。另一方面在黔東南地區定點學校(網絡普及的地區學校)提供以興趣啟蒙為主的線上游戲教學,在當地教師的配合下進行運動啟蒙。打破時空界限,在城鄉兩地同步開展相關體育運動的學習,呈現城區教學系統化與鄉村教學啟蒙化的特點,有了線上課堂的鋪墊,將提升黔東南地區的支教教學內容質量與效率,提高短期支教的作用。

2.2 公益志愿的教育意義與社會意義

從受眾的角度上看,該模式一方面鼓勵在校師范生結合所學所知將教學內容變得體系化,另一方面鼓勵城市地區的孩子與家長通過學習了解并參與到支教中,這樣的模式很大程度上避免了“我不知道該教什么”的尷尬處境,學以致用是該模式的教育理念。在傳統民間支教組織基礎之上,該模式意在從鼓勵大眾參與公益活動轉向教導孩童與大學生樹立公益服務意識,培養社會責任感。實現從“希望你能”到“我愿意”的轉變;改變被利己主義思潮裹挾的支教服務,實現從“我能得到什么”到“我還能做什么”的轉變。

2.3 支教新模式的優勢所趨

相較于傳統公益支教,該模式從經濟根源上擺脫對基金會的依賴,形成獨立的造血系統,使城市服務鄉村,從而實現“城市+鄉村”的共贏發展。而這樣的新模式也具備巨大的潛在優勢。

2.3.1 體育教育的開展順應了素質教育的新要求

在城市地區的家長觀念中更傾向于把體育教育課程歸為素質教育,隨著素質教育不斷受到社會與高校的重視,家長對于培養孩子的體育運動能力也漸漸開始提上日程,因此選擇體育項目的開展是順應教育理念改變的結果,在城市地區的市場由此展開。

2.3.2 黔東南地區孩子先天身體素質的優勢得到充分發揮

體育相對于文化課程對于鄉村地區孩子的幫助將更為顯著,黔東南地區孩童身體素質優越,在體育課程體系化教學的引導下,使孩子認識體育與運動,建立“終身體育”的觀念,通過體育擺脫自卑心理,引導其正確地對待體育與知識,實現育體育人的目的。

圖1 “志愿服務+企業”模式框架

2.3.3 有利于提高短期支教的效果

與此同時,隨著“互聯網+”時代的興起,新型模式為一般貧困地區的學生與老師提供了開展線上教學的新方式,考慮到線上教學的局限性,因此該模式側重于對于學生的興趣培養,使孩子在接受短期支教前可以對學習內容產生初步的了解與認識,同時也為當地教師提供技術指導培訓,輔助學生更好地完成運動學習的理解認識階段。做到知識傳遞先于課堂教學,利于互聯網進行普及推廣,提高短期支教的課堂效率。

3 結語

支教只是一種方式,能改變的只是一所學校、一個地區,而支教所傳遞的公益理念才是幫助萬千山區孩子擺脫貧困教育,走出大山的鑰匙。新模式所倡導的正是引導社會人產生利他的價值取向,引導一群人、一代人的力量是強大的。新模式不止是在為偏遠地區的教育工作所努力,更意在打破現今社會被利己主義筑起的高墻,因此新型支教模式的目標是為了實現“城市與農村”的共贏發展,進而優化社會結構。