基于跨文化能力大賽的大學生跨文化能力培養研究

唐佳敏 陳嘉奇 李蒙 李玥 楊漾

[摘要]基于“外教社杯”上海市高校學生跨文化能力大賽,以網上調查、教師訪談等形式展開大學生跨文化能力實證調研,考察了不同專業及地區大學生當前的跨文化能力培養狀況、模式及成果,檢驗大賽促學成效研究表明:(1)大學生跨文化能力培養現狀不夠理想——不同專業的跨文化能力存在顯著差異,普遍水平低下;不同地區大學生跨文化意識與敏感性差異大,但跨文化能力差異小;師資力量仍有待提高。(2)培養模式以傳統授課為主,缺乏實踐環節。(3)大賽提高了大學生對跨文化能力培養的重視程度,但促學成效仍不顯著課題組基于研究結果提出了可行之策。

[關鍵詞]競賽;跨文化能力;培養;大學生

[中圖分類號]G645[文獻標識碼]A[文章編號]2095-3437(2020) 02-0161-04

在21世紀的大背景下,隨著全球化進程的加快,跨文化需求不斷提升。對于大學生而言,高等教育和工作環境中日益增長的文化多樣性要求他們具備豐富的知識去進行跨文化的調整和管理潛在的文化適應壓力[1]。學科競賽可以促進學生將理論知識與實踐相結合,促進相關專業和課程的教育教學改革[2],“外教社杯”上海市高校學生跨文化能力大賽(以下簡稱“跨文化能力大賽”或大賽)應運而生,本研究則基于該大賽而展開。

跨文化交際能力( intercultural communication coiTi-petence,ICC)這一概念最早由Hymes在1972年提出,此后,國內外學者從不同角度對跨文化交際能力展開了大量研究調查和討論。他們普遍認為,跨文化能力是在跨文化交際語境中,交際者得體、有效的交際行為能力[3]。國外影響較大的跨文化能力維度都大致將跨文化能力分為知識、技能、態度和意識四個維度[4-8]。

國內外跨文化研究的歷史相當新,第一批出版物距今不到50年[9]。國內主要集中在近30年,縱觀國內跨文化能力的研究:20世紀90年代主要針對英語教學教育中的跨文化能力培養[10-12];21世紀最初10年間開始涉足不同領域的跨文化能力培養[13-15];近10年間,研究者們對跨文化的內涵、維度、組織架構等進行了深層探究,對英語專業學生在語言技能學習具體過程中的跨文化能力培養進行了分析,對大學生跨文化能力模式、測評體系的理論構建等也進行了研究[16-18]。研究愈加深入。

國內研究存在的不足之處體現于:(l)缺乏契合國情、多角度的針對目前大學生跨文化能力水平的系統調查;(2)采用定性與定量方法采集數據進行分析的實證研究較少,一些相關研究普遍缺乏數據支撐[16];(3)跨文化能力培養方式在實際應用中成果有限,適用性欠缺。

基于此,本研究通過問卷、訪談,定量與定性結合,參考跨文化能力大賽評價指標,在全國范圍內對于不同地區、不同專業的大學生展開多維度跨文化調研,以全方位探究目前大學生的跨文化能力培養狀況、模式及成果,檢驗大賽的促學成果并對當前高校培養模式和大賽提出改進的建議。

一、跨文化能力大賽簡介

“跨文化能力大賽”從2016年開始創辦,旨在推動相關教學實踐環節的發展,培養從不同國家、不同民族的文化差異角度來解決與分析問題的能力。

(一)賽制

大賽在舉辦過程中賽制不斷升級,舉辦第二屆大賽時賽制發生較大變革,如表1所示。選手理解跨文化沖突、編寫預案的能力以及選手對民族文化的理解、文化認同和文化自信也被納入了大賽的考察范疇[19]。大賽趨于成熟,開展情況較好。

(二)大賽規模

圖1所示,“外教社杯”上海市高校跨文化能力大賽從2016年起成功舉辦了3屆,參賽院校從最初的22所增加至26所,參賽的重點大學(包括“211工程”“985工程”及其他重點大學)數量呈增長趨勢,反映出大學生參賽的積極性正不斷提高,大賽的影響力在不斷擴大。2018年組織者首次發起了全國邀請賽,規模不再局限于上海的高校,參與者包括北京、上海、江蘇、浙江、安徽和湖南等17所高校.

(三)大賽與研究的聯系

大賽的出現引發了學者對大學生跨文化能力培養的關注和研究。大賽作為檢驗與推動大學生跨文化能力的重要媒介,展現出的大學生跨文化能力欠缺是進行本研究的一個誘因。此外,該大賽依據跨文化交際能力的“認知一情感一行為”框架構建[19]的評價指標具有較完整的科學參考體系,成為本研究問卷設計的主要參考標準。 二、研究設計 本研究采用學生問卷調查和教師訪談雙向研究,定量與定性分析相結合。 (一)研究對象 本研究的研究對象以大學生為主,教師為輔。將大學生按專業分為英語專業及非英語專業,按省市的發達程度劃分為東部、中部及西部地區;將教師按照工科、文科的專業背景進行分類。

問卷發放范圍是全國各高校的不同專業學生,共發放及回收問卷255份,均為有效問卷。訪談對象為不同專業的大學教師,參與訪談教師人數為10人,其中工科教師5人,文科教師5人,文科教師中英語專業教師3人。

(二)研究方法 多維度的問卷調查涉及10大板塊:跨文化基礎知識、跨文化理解、跨文化意識與敏感性、學校跨文化教學現狀、跨文化能力大賽認知、跨文化能力學習的態度、跨文化能力的白我評價、跨文化能力運用、教學環節建議、跨文化能力培養建議。問卷的問題設計為4個層次:基礎型問題、評估型問題、考察型問題、開放討論型問題。問卷數據通過SPSS19.0數據軟件進行統計分析。

教師訪談從4個方面設計問題:跨文化能力的理解、開設跨文化能力課程必要性、學校跨文化能力課程設置情況、教學短板。訪談旨在從教師的立場了解其對跨文化培養的態度及其對學校大學生跨文化能力培養現狀的看法.

三、研究結果

(一)不同專業的跨文化能力普遍水平低下

255名參與調研的大學生中,英語專業人數為38人,非英語類專業人數為217人。

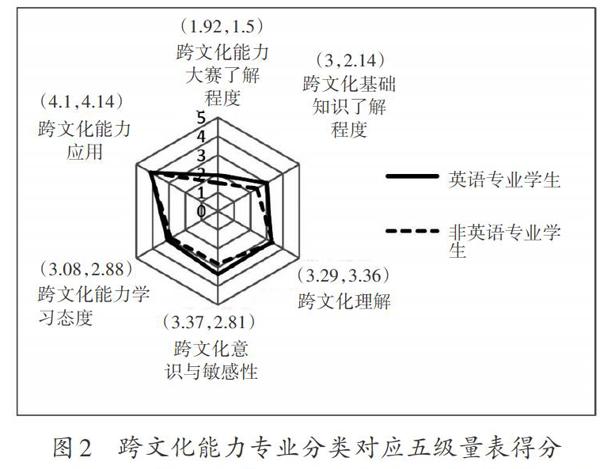

表2顯示,英語專業與非英語專業的學生在跨文化能力大賽了解程度、跨文化基礎知識了解程度、跨文化意識與敏感性、跨文化能力白評上呈顯著差異,學校對兩類學生的跨文化能力數學現狀與課程設置呈顯著差異;跨文化理解、跨文化能力學習態度、跨文化能力應用上差異不顯著。大學內關于跨文化能力課程的設置上,偏向于英語專業,對非英語專業學生的考量較少,55.26%的英語專業學生表示上過跨文化能力課程且有效果,而47.46%非英語專業學生表示學校沒有開設此類課程或不清楚。

圖2顯示,英語專業學生與非英語專業學生總體得分均較低,即不同專業的學生顯然在跨文化能力上有差異,跨文化能力水平都在較低的層次。

(二)不同地區大學生跨文化能力差異小

255名參與調研的大學生中,東部地區調查人數為170人,中部地區調查人數為65人,西部地區調查人數為20人。

表3顯示,不同地區的大學生在跨文化能力大賽了解程度、跨文化理解、跨文化意識與敏感性、跨文化能力學習態度上呈顯著差異,其在跨文化基礎知識的了解程度、跨文化能力應用、跨文化能力白評上差異不顯著;在學校跨文化能力教學現狀與課程設置上差異不顯著,三個地區的學校都缺乏對學生跨文化能力培養的重視,培養效果不明顯。

圖3顯示,按發達程度對城市進行分類后,地區發達程度與大學生對跨文化能力大賽了解程度、跨文化理解、跨文化學習能力態度未成正比;地區發達程度與跨文化意識與敏感性成正比,其余能力差異不大。結果顯示:不同地區發達程度僅對大學生跨文化意識與敏感性產生顯著影響。

(三)培養現狀不夠理想,師資力量有待提高

表4顯示,相比文科教師,工科教師對跨文化理解較薄弱;不同專業教師對跨文化能力培養的重視度不同;80%受訪的教師不清楚學校是否開設跨文化能力課程,且僅有2/3的英語專業教師清楚跨文化能力課程開設情況并表示課程開設效果不錯。結果反映出教師們自身較低的跨文化素養以及缺乏對跨文化能力培養的重視。

四、討論與分析

(一)專業不同對跨文化的影響

英語專業相較非英語專業,盡管設置了跨文化能力課程,但兩者在跨文化意識上無顯著差異。原因可能有以下幾點:(l)課程數量設置存在缺陷。(2)課程目的設置存在偏離。(3)課堂教學尚有不足,實踐方面拓展乏力。現分析如下: 大多數高校在整個大學階段只設置了一到兩門跨文化課程,教師僅能基于文化理論的基本規律進行講陵,導致出現學生知識短板問題,也難以深入改變學生的觀念意識。從設置目的而言,跨文化課程應列為通識立用課程而非專業課程。大部分高校只為英語專業設置了跨文化課程,而忽視了非英語專業的學生群,存在較大弊端;而將一切應用型課程理論化、應試化,義導致偏離原課程設立的初衷。學校的教學在理論知識方面的傳授普遍缺乏系統性、縱深性。教學設置表明跨文化陵課內容只是一種寬泛的、機械性的認識,除了填鴨式地傳授了經典學者的理論研究結論,比如Hofstede的文化維度模式、Hall的高低語境文化等外,沒有更新的內容,且知識點十分零散不成體系。 (二)地區不同對跨文化能力的影響 調查數據顯示,地區分類差異中跨文化基礎知識了解程度、跨文化應用能力態度的顯著性(significance值)均大于0.05,說明地區差異不顯著;跨文化意識與敏感眭地區差異的顯著性小于0.05,說明該項在地區間差異明顯。

原因如下:東部地區未能充分利用地區優勢。東部地區較中、西部地區經濟開放程度、與國外交流程度高,大學生在該氛圍下,較容易培養起跨文化的意識,但由于東部教學模式和中、西部地區相似,均缺乏系統性理論教學,缺少實踐環節,故結果相似。調查還發現,各個地區的學生都對該大賽懷有較高的熱情,但目前大賽推一范圍窄,影響度有限。 (三)不同專業背景教師對跨文化重視度不一 針對不同專業的教師的采訪中,教師對跨文化的熟知情況并不理想,表明教師對跨文化的重視程度不夠。鑒于此,可以推斷教師在授課的過程當中,也較難從跨文化的視角分析和傳授知識。跨文化的意識培養除了跨文化課程的課堂外,還需要其他任課教師潤物細無聲的引導,這一環節細小而關鍵。

(四)教學培養改進建議

對于大學生的培養教學而言:授課對象逐步覆蓋非英語專業的學生;課程設置從學術類轉型到通識類,并增大實踐的占比;授課方式兼顧靜態(如翻轉課堂、留學生共同課堂)和動態(如學校與跨國企業等涉外的組織對接、開展跨國志愿者等活動);建立具有完整的跨文化體系的文化檢索網站。

對教師而言:開展教師研討會,讓不同專業的教師了解跨文化能力培養的重要性;將跨文化課程列入每個專業教師的培訓課程,培養專門的跨文化教師團隊。

對大賽而言:重視大學生普遍跨文化基礎知識十分薄弱這一研究結果,完善賽制,加大賽制中關于跨文化能力基礎知識考量的比重;進一步拓寬大賽規模,邀請更多省市的高校參與,以大賽方式提升中、西部的跨文化水平。

五、結語

本研究對全國不同專業大學生跨文化能力水平進行了定量和定性分析,發現大學生跨文化能力培養現狀不夠理想,培養模式以傳統授課為主,缺乏實踐環節。大賽提高了大學生對跨文化能力培養的重視,但促學成效不顯著。據上述結論,提出了跨文化能力教學培養和改進“跨文化能力大賽”的建議。

跨文化能力的培養是一個潛移默化的過程,大學生需要在長期、系統的理論學習和實踐中培養跨文化意識,形成一種跨文化的自我意識。跨文化能力的研究也是如此,需要長期的發展與完善。

[參考文獻]

[1]Sit. A..& Mak. A.S_&Neill. J.T. Does cross-cultural train-ing in tertiary education enhance cross-cultural adjust-ment?A svstematic review [J]. International Journal of In-tercultural Relations.2017(7):1-18.

[2]馬軍.試論大學學生參加學科競賽對學習的促進作用[J].勞動保障世界,2016(6):30.

[3]Spitzherg,B.H.A model of intercultural communicationc:ompetence. In L Samovar&R.Porter(eds.)[M].Intercul-tural communication:A Reader.Belmont. CA.: Wadsworth.1994.

[4]Chen.G.M.Relationships of the dimensions of interculturalc:ommunic:ation competence [J]. Communication Quarterly,1989(37):118-133.

[5]Chen.G.M. Foundations of Intercultural CommunicationCompetence[M].Hong Kong: China Review Academic Puh-lishers.2010.

[6]Byram, M. Teac:hing and Assessing Intercultural Communi-cation Competence[M].Clevedon: Multilingual Matters,1997.

[7]Deardorff. D.K. The Identification and Assessment of Inter-cultural Competenc:e as a Student Outc:ome of International-ization at Institutions of Higher Education in the UnitedStates [Ml. Raleigh, NC: North Carolina State Universitv.2004.

[8]Deardorff. D.K.Identification and assessment of intercultur-al competence as a student outcome of internationalization[J]. Journal of Studies in Intercultural Education.2006(3):241-266

[9]Baranova.L.International educational trends in cross-cul-tural training[J].Comparative Professional Pedagogy,2018(2):148-152.

[10]郭鳳岐,郭獻庭.大學英語教學中跨文化交際能力的培養[J].河北大學學報,1997(4):126-129.

[11]王勇.在語言教學中培養跨文化交際能力[J].外語教學理論與實踐.1998(4):7-12.

[12]樊葳葳.外語教育與跨文化交際能力培養[J].高等教育研究.1999(2):56-58.

[13]鐘華,樊葳葳,秦傲松.非英語專業學生社會文化能力調查[J].外語界,2001(4):19-34.

[14]莊恩平.對經濟全球化背景下跨文化交際學研究的思考[J].中國外語(中英文版),2006(1):57-61.

[15]戴萬穩,趙曙明,蔣建武.跨國公司跨文化倫理能力研究[J].安徽大學學報,2007(1):148-152.

[16]吳衛平,樊葳葳,彭仁忠.中國大學生跨文化能力維度及評價量表分析[J].外國教學與研究,2013(4):581-593.

[17]張衛東,楊莉.跨文化交際能力體系的構建:基于外語教育視角和實證研究方法[J].外語界,2012(2):8-16.

[18] 高永晨.中國大學生跨文化交際能力測評體系的理論框架構建[J].外語界,2014(4):80-88.

[19]張紅玲,虞怡達,沈興濤.基于競賽的跨文化能力評價研究[J].外語界,2018(1):52-61.

[責任編輯:鐘嵐]

[收稿時間] 2019-03-15

[基金項目]2018年大學生創新創業市級訓練項目,項目編號:S201808002。

[作者簡介]唐佳敏(1998-),女,上海人,本科大三在讀,研究方向:跨文化能力培養陳嘉奇(1998-),女,浙江人,本科大三在讀,研究方向:跨文化能力培養李蒙(1998-),女,湖南人,本科大三在讀,研究方向:跨文化能力培養李明(1998-),女,吉林人,本科大三在讀,研究方向:跨文化能力培養。楊濛(1998-),女,山西人,本科大三在讀,研究方向:跨文化能力培養。