文化遺產創新體驗設計在藝術碩士研究生教學改革中的實踐研究

王安霞 王憶婷

摘要:將中國優秀傳統文化遺產與現代設計相結合,通過藝術碩士研究生教學改革實踐,構建完整的文化遺產創新體驗設計教學體系。從藝術碩士研究生教學改革的思路出發,以江南大學設計學院研究生課程“專題研討”為例,對博物館文化創意產品進行開發設計研究。使研究生通過課程的訓練,進一步加深對文化遺產的認知,并在此基礎上進行創新體驗設計,讓更多的人接受傳統文化遺產的新成果轉化。該方法可為中國優秀文化遺產的創新體驗設計及其在教學改革中的實踐提供參考。

關鍵詞:文化遺產 創新體驗設計 藝術碩士研究生 教學改革 設計教學

中圖分類號:G64? ? 文獻標識碼:A? ?文章編號:1003-0069 (2020) 01-0106-03

引言

當今經濟發展迅速,媒體與信息渠道發達,使現代設計教育土壤改變,在西方的文化藝術、生活方式、價值觀審美觀如潮水般涌進的情況下,中國文化的發展根基缺失。隨著文化形態的日趨多元和外來文化的不斷撞擊[1],我國文化遺產等源于中國獨有的藝術形態正在發生變化,推動了中華優秀傳統文化創造性轉化腳步緩慢。習近平總書記在中國共產黨第十九次全國代表大會報告中提到,文化自信是一個國家、一個民族發展中更基本、更深沉、更持久的力量。如今人們關注的視角已逐步由物質形態文化延伸至非物質形態文化的精神層面[2],對不同地域的視覺語言文化、民俗風情、民間藝術等,進行了理性的認識和探討。以文化遺產、地域元素和博物館文創產品的開發為依據的設計,更能抓住受眾的眼球,也更具有文化底蘊和民族性,未來更有發展空間與生命力。因此,以中國文化遺產為基點的創新設計傾向趨勢日漸清晰,文化遺產創新體驗設計在研究生教學改革中的實踐就顯得尤為重要。

一、藝術碩士研究生教學改革的思路

(一)教學理念的轉變

教學理念決定專業教學的主導思想和設計,藝術碩士研究生的教學改革首先要從教學理念轉變開始。作為中國設計教育的主要發源地和改革先鋒,江南大學設計學院一直努力探索和嘗試適應不同時代社會和行業需求的設計教育理念和人才培養模式[3]。為培養適應未來行業領域的、有社會責任感和受尊重的新型設計師與設計領導者,適應新時代、新經濟、新社會的轉型挑戰,江南大學設計學院重新調整了專業碩士的培養目標:藝術碩士旨在培養具有系統專業知識、扎實的項目研究能力和高水平創作技能的藝術設計領域高層次應用型專門人才。學位點圍繞視覺傳達與信息設計、環境藝術設計、公共藝術與手工設計、服裝設計藝術等專業領域,結合創新性、實踐性、跨學科等培養理念,注重在設計實踐與管理等系統知識培養的基礎上,引導學生對經濟、文化、環境、科技等全球問題進行深度思考,注重跨學科團隊協作培養,使學生具備復雜背景下的設計創新能力,適應未來職業領域的挑戰。

教學理念的轉變,要求藝術碩士研究生具有突出的設計能力,具有實踐性、創新性和應用性等能力。作為一個高標準的藝術碩士研究生,其自身應該有較高的專業素養,不僅要有扎實的專業理論知識,而且還要有過硬的實踐能力,能夠滿足市場需求。

(二)教學計劃的調整

針對藝術碩士研究生的培養目標制訂新的教學計劃大綱。江南大學設計學院全日制藝術碩士(MFA)至少需修滿50學分,課程總學分不低于32學分,必修環節1 8學分,包括學術研討6學分,藝術實踐(1)6學分和藝術實踐( 11)6學分。藝術設計專業碩士教學計劃大綱中設置和調整了專業課程及其所占比重,增加了學生的藝術設計實踐環節,重視導師與學生的教學互動,以實踐為主,兼顧理論及素質培養,實踐教學與理論教學協同發展。其教學方法,主要采用個別指導與集體訓練相結合的方式,實踐藝術設計的技能,并輔以課堂講授。學校的工程碩士和設計學的教學計劃,同樣調整了專業課程和專業實踐所占比重,重視學術研究與解決實際問題的能力。培養方式采取課程學習、專業實踐和學位論文工作相結合的原則,在研究生掌握基礎理論、實踐技能和系統的專門知識的基礎上,導師應加強其解決實際問題的能力培養,以迎合市場需求,培養實用性、創新型的藝術設計人才。

二、文化遺產創新體驗設計教學的實踐措施與方法

(一)文化遺產創新體驗設計教學的實踐措施

在江南大學設計學院藝術碩士培養計劃中開設專題研討課程,將文化遺產創新體驗設計引入,緊緊圍繞“中國夢”的時代主題,加強文化自信,推動文化創意產業的繁榮發展,更好地弘揚和傳播傳統文化,特別設計了“遇見博物館一一博物館文化創意產品設計研究”的專題研討課程。專題研討課程在藝術碩士研究生的培養計劃中,屬于學位課課程,占3學分,課時為48學時。在博物館專題研討中,以學生對博物館文化的體驗設計為中心,進行系統化教學,展開理論研究和實踐設計[4]。圖1是基于南京博物院成立近85周年,而打造的系列紀念紅包及郵票設計。

文化遺產創新體驗設計教學的實踐,以博物館文化遺產為切入點,首先,課程從國內外文化遺產研究及比較,文化遺產特征及藝術價值分析,優秀教學案例分析入手,并且結合體驗設計與創新設計方法展開課題研究。針對中國文化遺產的歷史發展、時代背景變遷,歸納文化遺產的優點及特征。梳理人們的生產方式和社會生活方式以及歷史文化傳統之間的聯系,為設計專業碩士課程提供有效的理論依據。其次,探尋中國文化遺產與現代設計手段的契合點。為學生活化中國文化遺產提供設計來源,使學生切身體驗設計過程。再次,堅持系統論的觀點,實踐為主導,教學中從宏觀、中觀、微觀對中國文化遺產的本體進行深入解析,注重本體形式與國內外相關研究的差異性。最后,以共性研究為緯線,歷時性研究為經線,運用動態的、整體的、發展的眼光配合市場需求、結合現代教學手段激發學生學習興趣,使學生創作出更多具有中國特色的優秀設計作品。

通過整合中國文化遺產資料,豐富課程的教育教學資源,建立起以“文化遺產創新設計”為主的實踐課程體系。結合藝術碩士教學的特點,基于“文化遺產創新體驗設計”,開展文化遺產研究與體驗設計實踐等方面的應用,促進學生對優秀傳統文化的自主學習,提高學生學習的主觀能動性。

(二)文化遺產創新體驗設計教學的實踐方法

1.課內與課外:在文化遺產創新體驗設計課程的教學中,授課方式進行了創新,結合了課內與課外的理論學習。“遇見博物館”專題研討課程是依托于博物館資源、從博物館的藏品中尋找靈感的博物館文化創意產品設計研究課程。博物館文化創意產品的開發,是當今博物館面臨的巨大挑戰和誘惑,也是藝術碩士研究生學習和挑戰的設計領域。教師為課程提供有效的理論依據,講授博物館文化產品開發研究的意義、博物館文化產品的特征和分類以及博物館文化產品開發設計原則和創新設計方法,并結合優秀案例進行分析講解,例如表皮式設計、骨架式設計、意蘊式設計、解構式設計、系列化設計等設計方法,啟發引導學生遵循“取其形,延其意,形意合而暢其神”的設計思路,由形到意,由表及里,層層遞進,逐步深入來進行創意設計[5]。同時,設計理論和設計實踐是勢均力敵、同等重要的,都利于創意思維的培養[6]。設計理論應該指導實踐,學生在親身體驗中掌握設計理論知識,再用相應的理論指導設計實踐,在設計實踐中得到驗證,在設計實踐中提升解決問題的能力。課程的教學要求學生在博物館文創產品開發過程中,實現對理論知識與創新能力的融入[7]。通過設計理論與設計實踐的相互結合,幫助學生獲得切實可行的指導,提升創意思維能力和設計實踐能力,為今后的工作與學習打下堅實的基礎[8]。

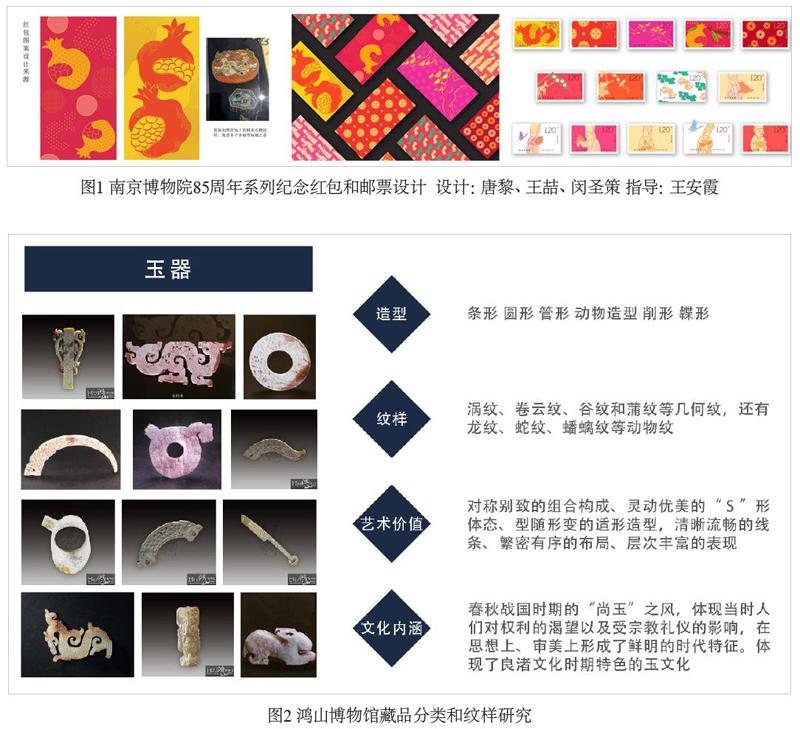

在課外,導師和研究生親自去博物館體驗、感受,對博物館文創產品進行實地調查研究,深入了解博物館館藏信息和文化內涵,如圖2。以及邀請博物館有關人員來學校講解博物館展品背后的故事,更好地獲取設計靈感與資料,獲得專業人員的指導。學校不僅與博物館緊密聯系,還可以與相關企業、非遺單位、民間藝人等加強合作,真正做到“請進來、走出去”,活化文化因子,借助設計賦予文化遺產新的生命,以獨特的設計拉近文化遺產與公眾之間的距離。

2.線上與線下:在設計前期,學生在線上對競品進行搜集整理,分析國內外博物館文創產品的現狀,歸納優秀博物館文創產品的定位、策略和優勢等,通過對競品的分析與借鑒,制定目標博物館文創產品的開發戰略和設計定位,如圖3。同時教師在線下對學生進行輔導,面對面溝通,對設計方案一起討論分析,進行頭腦風暴,發現問題和機遇,師生間增加有效的互動[9]。在研究討論中學生積極主動思考,對設計背景、設計理念、設計思路、設計過程等方面進行深入的探究。結合線上線下資源對中國文化遺產中的設計要素進行整理,對不同地域傳統要素進行提取,同時進行創新再設計,使學生學習更為多元化。通過部分案例調研、學習、開發對其他文化遺產元素提煉及創新設計等均有很強的適用性,可進一步推動設計專業碩士人才的培養質量。

3.傳統與現代:文化遺產的創新設計,是對中國傳統藝術美的元素的提取[10],凝聚了中國傳統文化的智慧精華。如圖4,“流光”香薰機產品設計的靈感與元素,皆來源于南京博物院館藏之寶“東漢錯銀銅牛燈”,其造型及功能的設計與銅牛燈有相似之處。傳統與文化遺產有著悠久歷史和優良精髓,通過教學實踐將其轉化進行再設計,用現代設計思維與設計方法,結合新工藝、新手段、新技術、新媒體,進行創新體驗設計,為社會傳播更多、更豐富的優秀成果。將文化遺產引入教學,不僅開闊藝術碩士研究生的視野,體驗傳統文化和傳統美術的魅力,還能提高他們的學習興趣,強化對優秀中國傳統文化的認知與實踐。同時通過創新體驗設計等現代新方式檢驗他們的學習成果,強化文化自信并提高綜合實踐能力與素質。

文化遺產研究與設計藝術相結合,開發新工藝、新產品,通過教學促進傳統文化產品再設計,使藝術專業碩士研究生具備獨立學術研究與應用的能力。通過教學發揚文化遺產的特點與優勢,開發現代兼具中國特色的創新設計,為今天的人們服務。通過課程教育可使未來設計師加強對中國文化現象的認同感。

三、文化遺產創新體驗設計方法

(一)傳統元素創新再設計

圖5是以《坤輿萬國全圖》為再設計對象,進行的地圖視覺設計及互動包裝設計。南京博物院的館藏《坤輿萬國全圖》是明代中國人對世界的認知的體現,是內容最全、最科學的一份世界地圖。在對地圖進行現代化的視覺設計中,加入了手繪插畫的視覺風格進行創新再設計。同時將地圖分為三層,地理板塊層、河流山脈層以及動物船只插畫層,分別打印在三張透明紙張上,可分別查看不同層次的地圖信息,三張重疊即成為一張完整的新坤輿萬國全圖。并提取地圖中的元素進行圖形創新再設計,延展在明信片、郵票、文具等更多的衍生紀念產品中。

(二)傳統元素意象化創新設計

圖6是無錫崇安寺阿炳故居文化創意產品設計,該作品通過對阿炳的人物形象、生平故事和所處的社會背景進行研究,將設計主題定位于“大師的精神”,設計概念圍繞著阿炳在當時無錫的境遇展開,以及展現阿炳在音樂上的造詣。阿炳有三絕,即拉二胡、彈琵琶以及說新聞,因此,從其二胡和琵琶的韻律中提取出點和線組成音樂的意象元素,進行主視覺設計,運用黑白等單色色彩以展現阿炳艱難、曲折和悲苦的人生,用有質感的肌理來表達二胡和琵琶,凄涼、憂傷的韻律。開發博物館的文化宣傳物,如報紙、瓷器、唱片等,將“阿炳”意象元素融入生活,開發周邊產品,致敬與紀念阿炳。并將博物館整套VI進行再設計,提升阿炳紀念館的品牌形象。

(三)傳統元素多維度創新轉化

圖7是針對中青年群體開發的“瓚嵐”香薰機與精油系列產品。其靈感來源于無錫博物院的鎮館之寶一一倪瓚的《苔痕樹影圖》。“瓚嵐”系列的主旨是“聞香識意”,“瓚”取自元四大家之一的倪瓚,他是無錫最具代表的名人之一,“嵐”是山間霧氣,如倪瓚的氣質一般高潔。香薰機的造型靈感來自倪瓚孤高的性格,源自其人其畫其字,亦如竹節般清幽,所以外形以竹為形。香薰機頂部與底部接縫以山石為代,引用國畫中反襯、陰陽、調和之意,體現倪瓚畫中山石的意境。配套精油系列外形同樣延續了竹節的意象,山形的瓶底呼應整個系列。該系列作品是從倪瓚的書畫作品中提煉意象元素,向現代產品多維度創新轉化;

圖8中的系列紋樣設計,在造型上提取來自青花壽山福海紋瓷香爐上的紋樣,且融合了其他中國傳統吉祥圖案,在元紋樣的基礎上,加以變形、拆分和重構,增添了一些現代感,更貼合現代大眾的審美意趣;在色彩搭配上,主色調以濃郁的色彩為主,分為紅、藍、黃三個色系,顏色上濃墨重彩,貼合女性消費者的喜好。該系列紋樣設計的理念,是將傳統元素與現代設計相結合,對傳統圖形的再創造,從平面向多維度創新轉化,賦予其新價值,使得傳統文化精髓能夠傳達給每一位來到南京博物院的瀏覽者。

結語

文化遺產創新體驗設計是以中國優秀傳統文化遺產與現代設計相結合,通過藝術碩士研究生教學改革實踐,構建完整的教學體系。探究文化遺產與實踐的新模式,以創新觀點把握實踐教學改革過程的本質和規律,構建文化遺產創新體驗設計教學基本框架。該課程通過幾年的實踐,教師與研究生的共同努力,設計的作品既有每個博物館的特征又有現代設計的美感,在國際禮紙設計、中國包裝創意設計、紫金獎文化創意設計、白金創意、無錫新吳杯文化創客、南京博物院文化創意衍生產品、中國印刷藝術設計雙年展等比賽中獲得獎項,獲得同行專家的認可,部分作品已被企業認可并采用。

在藝術碩士研究生教學改革中的實踐,通過對中國文化遺產整合研究,進一步加強學生對中國傳統文化的自信,認識和理解文化遺產,同時,也為學生提供更為豐富的設計資源,能夠提高專業碩士畢業實踐的教學效果,提升中國文化遺產在現代設計教育中的價值。在文化遺產研究與設計藝術相結合的過程中,采用團隊協作的方法,培養學生團隊協作精神、溝通交流能力及畢業創作實踐能力。活化中國優秀傳統文化,使其與時代接軌,更好地服務于當今社會。.

基金項目:江蘇省研究生教育教學改革課題項目(JGLX18_130)文化遺產創新體驗設計在藝術碩士研究生教學改革中的實踐研究;2017年江蘇省普通高校研究生實踐創新計劃項目,項目編號:SJCX17_0470。

參考文獻

[1]林松,金愛英.鎮守中華民族精神弘揚華夏傳統文化 論陶瓷藝術在大學校園文化建設中的作用[J]美術大觀,2008 (04):113

[2]劉德龍.關于地域文化研究的幾個問題[J].山東理工大學學報(社會科學版),2010,26(1):5-9

[3]江南大學設計學院[J]裝飾,2016 (07):146

[4]王宏.非物質文化遺產傳承語境下的藝術設計實訓教學探索[J] .設計,2015 (05):149-150

[5]歐陽華,張力麗.博物館文化產品的創意設計研究[J]包裝世界,2017 (02):101-103

[6]王受之.中西藝術教育的本質差異[J].大藝術,2011 (01):22

[7]陳雨.藝術設計的教學創新與就業導向[J].科技風,2018(14):9

[8]姬文瑞.藝術設計實踐教學模式改革的研究與實踐——以環境藝術設計專業為例[J]設計,2016 (18):130-131

[9]劉惠玲.對設計藝術專業課程教學的思考——以加拿大北大西洋學院設計專業課程教學為例[J].設計,2018(19):86-87

[10]張芊慧,王憶婷,王安霞.無錫鴻山博物館文化創意產品開發設計研究[J].包裝世界,2017 (06):7-9