南通板鷂風箏展示中的敘事設計研究

廖玲玲 張燾

摘要:為了探究南通板鷂風箏在當代社會背景傳承中的展示方式,加強其在展示中“原真性”的呈現和“場所感”的表達,提升大眾在觀看板鷂風箏展示時的體驗。將敘事設計的方式,包括明確敘事主題、組織敘事結構、搭建敘事場景和編排敘事情節,運用到板鷂風箏展示中。提出南通板鷂風箏展示中敘事設計的要點和細節。敘事設計在板鷂風箏展示中的運用,能夠提升板鷂風箏的展示效果,豐富受眾的觀展體驗。

關鍵詞:南通板鷂風箏 展示 原真性 場所感 敘事設計

中圖分類號:J 文獻標識碼:A

文章編號:1003-0069(2020)02-0118-02

引言

2006*5,q,南通板鷂風拳制作技藝被收列入第一批國家級非物質文化遺產名錄中。[1]作為我國“南派風箏”的代表,板鷂風箏以其獨特的發聲哨口、豐富的鷂面裝飾和質樸的實用功能,成為極到介值的藝術和技術結合體。但隨著社會環境的變化,板鷂風箏的傳承也日益式微,漸漸不為大眾所知。展示是文化遺產保護的重要途徑,也是目前將南通板鷂風箏帶入大眾視野中最直接有效的方法。但板鷂風箏的展示現狀已經難以滿足展示中的功能需求和受眾的體驗期待。2014年,習近平在文藝工作會談上指出“講好中國故事,傳播好中國聲音”,加上《國家寶藏》通過故事演繹的方式對文物進行展示這款節目的大火,敘事無疑是展示中重要的一個環節。在當代社會背景下,通過對板鷂風箏展示的敘事設計研究,為受眾和板鷂風箏搭建起溝通的橋梁,來滿足展示中的功能需求,豐富受眾的觀展體驗。

一、南通板鷂風箏展示的現狀與敘事需求

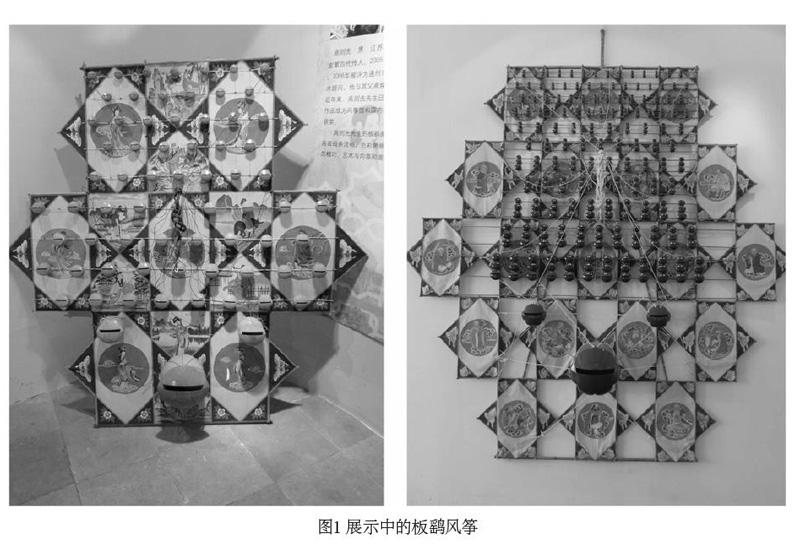

(一)板鷂風箏的展示現狀:通過對南通風箏博物館和板鷂藝術博物館進行調研了解到,展示中的風箏或擺靠在地面上、或懸掛于墻壁上,如圖1所示。其中南通風箏博物館墻壁上附有圖案和文字說明來輔助展示,用以介紹板鷂的來源、板鷂的功能以及部分知名的板鷂手工藝制作者;板鷂藝術博物館中則主要通過州乍人員的解說來增加受眾對板鷂風箏的了解。

總的來說,南通板鷂風箏目前給大眾呈現出形式單一的陳列狀態,處于比較原始的展示階段。在展示中,沒有明確表達的主題內容,缺乏對空間場所的系統性設計,板鷂風箏與民眾故事及其文化內涵沒有得到很好表達。同時觀眾的想象沒有被激發,觀展如同走馬觀花,難以形成獨特的印象。

(二)板鷂風箏展示中的敘事需求:原始的本體展示,使得板鷂風箏的敘事需求沒有得到滿足,板鷂風箏的內涵沒有得到充分詮釋。在這里將板鷂風箏展示中的敘事需求歸納總結為“原真性”敘事需求和“場所感”敘事需求。

作為非物質文化遺產的傳統手工藝品,“原真性”是板鷂風箏的根本屬性。“原真性”價值是其他各種價值的基礎且是無可取代的。[2]板鷂風箏的孕育得益于南通自然環境,同時在特定的歷史時期里滿足了南通人民的生產生活需求。展示中,脫離了對板鷂風箏“原真性”的敘事表達,板鷂自身的價值也難以體現。

在板鷂風箏的展示中,“場所感”被視為板鷂風箏與其所處社會文化環境的紐帶,為板鷂風箏賦予了特定的個性和情感。舊時放板鷂風箏,往往帶著祈求平安豐收的儀式感和宗教意味,同時也體現著鄰里間的親緣關系。板鷂風箏展示中“場所感”敘事的缺失導致了文化隱喻、文化歸屬和社會關系的消失。

二、敘事設計與展示

(一)敘事與敘事設計:羅蘭·巴特說“人類只要有信息的交流,就有敘事的存在”,敘事著伴隨人類歷史的產生。設計界對敘事的關注起源于20世紀60年代敘事性的藝術思潮,敘事設計成為設計研究中的一部分最開始出現在建筑和景觀設計中,在目前還沒有形成相對權威的定義和成熟的理論方法體系。維多利亞設計學院“敘事設計”課程開辦者丹尼爾·布朗表示“敘事的設計意味著設計中以敘事作為一種場所意義的表達方式來達成人與環境的信息交流,從而獲得環境的反饋與體驗”[3]。臺灣學者楊裕富在《敘事設計美學:四大文明華風再現》中指出,“敘事設計的作品表現有一定的主題;有豐富的表情;以各種造型符號,達成目的性吸引力;不只追求形式美感,也追求造型意義”[4]。

正如敘事包括故事和敘述兩部分,敘事設計也包含敘事內容和敘事行為,敘事內容是作品所表達的主題觀念,敘事行為則是通過設計語言的表達,以敘事的方式傳達作品的主題觀念。[5]敘事設計具體是通過對敘事主題的確定、敘事結構的組織、敘事場景的搭建以及敘事情節的編排這四點來完成作品的敘事性表達。

(二)展示中的敘事設計:展示的本質是實現信息的有效傳達。在展示中,敘事被視為通用語言,是展品和受眾之間的移情紐帶,也是彌合時空差距和文化差異的黏合劑。[6]早期展示中以“物”為焦點的展示模式,忽略了人在觀展中對“物”漸進認識的過程。除了對“物”的展示之外,“物”的故事性也應在展示中得以體現,通過對“事”的設計,即敘事設計,建立與“物”相關的故事性關系,促進受眾對“物”的理解。

展示中主要通過以下幾方面的內容來進行敘事設計:

1.確立敘事主題,它是展示的核心內容,控制著敘事設計的邏輯指向,引導設計者對展示材料的采集和加工,來指導敘事的完成。如上海玻璃博物館的特展以“破碎”為主題,展示中氛圍的營造、展品的呈現等都圍繞這一主題展開。

2.組織敘事結構,展示中的敘事結構具體表現出來的是物化的空間和感官上的反饋。[7]它在空間上呈現出多種方式,“單線結構”在空間上呈現出單線型路徑,如上海科技館“食物的旅程”展,單線展示食物被消化的過程。“多線結構”在空間上相互呼應、相互對比,通過對不同時空關系的感知形成豐富的體驗,如上海玻璃博物館在不同的空間結構上通過對玻璃歷史、應用、藝術等,以多線并行的結構對玻璃進行展示。

3.搭建敘事場景,即在展示的人工環境中糅入社會、文化、心理等因素重新建構的更為復雜與多元的展示空間,它具有可體驗的氛圍感與事件感,多了感性特征與品質。[8]敘事場景可以給展品的展示奠定基調并烘托氛圍,增強的代入感,通過場景的配合,改變時空感受,將受眾帶入到敘事中,突出展示重點。如重慶開州博物館中“車車燈”的展示,通過對“車車燈”表演場景的再現將大眾帶入到故事中。

4.編排敘事情節,展示中的情節是設計者通過對空間節奏和秩序的控制、敘事素材的整合和受眾的認知活動來完成。通過對空間情節的營造,利用情節線索,將展示的內容進行串聯,激發受眾的想象,以避免被動地接受場景內的信息,獲得體驗和感悟。如徐州博物館中演奏的漢陶俑,將多個演奏者的演奏情節串聯起形成演奏會的情景,引導受眾想象從而完成敘事的表達。

三、南通板鷂風箏展示中的敘事設計表達

南通板鷂的展示不僅僅是對其本體的陳列,通過敘事設計,更強調對其“原真性”和“場所感”的表達,向受眾展現板鷂背后特定的文化背景和社會生態,解讀板鷂所處的地方社會文化內涵。在板鷂展示的敘事設計的表達上,下面從敘事主題、敘事結構、敘事場景以及敘事情節幾方面來進行具體陳述。

(一)確立特色鮮明的敘事主題:敘事主題決定敘事內容的表達。板鷂風箏在敘事主題的確立上,需考慮其作為南通地區非遺類的民間傳統手工藝品的特性,突出其特色。板鷂風箏是傳統南通地區民眾的生產生活的貢獻者和見證者,同時也是南通地區“江海文化”的重要元素。“哨子口聲急,明朝雨打壁”這一諺語就是南通居民通預測天氣來調整生產生活的真實寫照;放飛時焚燒香燭、擺酒宴客以祈求平安豐收的行為,反映著南通居民的宗教信仰和社會交往。類似“板鷂與生活”的主題,表現出板鷂與傳統南通民眾生活的關系,加深受眾對板鷂風箏的了解和對當時社會人民生活的體會;像“板鷂風箏與江海文化”的主題,將板鷂放入大的文化背景和時代背景中加以呈現,突出板鷂風箏的文化特色。在展示中,通過板鷂與舊時南通民眾生活的關系、板鷂與南通社會文化的關系的特點來確立敘事主題,不僅能加深觀眾對板鷂風箏的理解,同時也能加強觀眾對板鷂背后社會文化的體會。

(二)組織方式多樣的敘事結構:以多種敘事結構的方式進行展示,能夠高效地呈現展示內容、豐富展示的層次。單線展示中,以板鷂的制作為展示內容,從取材、選材、制作到成型,以一條線的方式去呈現出板鷂原始的工藝和材料之美;此外以時間為線索,串聯起板鷂風箏的起源,發展變化,其制造產業的興起、發展和沒落,向大眾整體呈現板鷂風箏,起到提綱挈領的作用。也可以通過雙線并行的結構,將不同種類風箏進行對比,如板鷂風箏和濰坊風箏的對比,以此來突出江海文化孕育出板鷂的特色。板鷂風箏在日常中存在多場景的應用,亦可以進行多線結構敘事,如針對功能的敘事表達,通過對空間層次的劃分:實用功能展示空間,鹽民在海邊曬鹽放飛板鷂來預測天氣的場景空間;宗教信仰功能展示空間,居民在濠河邊上焚香燒燭放飛板鷂來祈求平安豐收的場景空間;娛樂功能展示空間,兒童在田間地頭放飛板鷂玩樂的場景空間,空間中不同層次的多線型結構敘事相互呼應,共同突出主題。多樣化的敘事結構,從多維度展現板鷂風箏的原真特色,同時帶來多角度的場所觀感。

(三)搭建語言豐富的敘事場景:通過多種形式語言對敘事場景搭建,能夠營造出強烈的視覺感染力和空間代入感。南通板鷂風箏的展示場景,首先可以利用自然材料,如對水和沙子的合理利用,模擬自然環境中的江和海,營造出“江海文化”的氛圍感;對特殊道具的利用,如用鹽民曬鹽工具和漁民打魚工具,對居民的生活生產場景進行具體的表達;還可以利用包括形狀、圖案、圖片來塑造場景感,例如在對漁民出海捕魚的場所刻畫中,通過海景圖來具體呈現場景;此外,也可以利用聲光元素加深對場景的渲染,例如板鷂翱翔于天哨口發出的聲音、風聲以及光影所模擬的風箏飛行高度變化,將受眾帶入放飛板鷂的鮮活場景中。通過多種形式語言來完成敘事場景的搭建,促進板鷂風箏原生性的呈現,也使得板鷂風箏的展示有“所”可依,同時帶來多種感官體驗。

(四)編排生活化的敘事情節:敘事情節來源于生活的體驗,同樣這種體驗也需要被映射到展示中。板鷂與生活息息相關,生活化的敘事情節更利于對板鷂風箏“原真性”和“場所感”的表達,使展示的內容更賦細節、更加生動。板鷂風箏的敘事情節可以從它與民眾生活的關系中提取,具體在設計的概念、設計的道具材料、場景的細節和場景順序的編排方式上來體現。例如以“板鷂“所寄托的人們對平安、健康、富足的幸福生活的渴望為概念;主題道具和材料是人物、風箏、香燭等;利用細節、場景的變化來刻畫情節聯系,例如場景之一是一只掉落在某屋頂上的風箏,那么風箏引線的一頭轉換到另一個場景,展示出準備香燭紙品的主人,通過對放飛風箏、風箏掉落、準備香燭幾個生活化的情節的刻畫,展現出板鷂放飛失敗后的狀態,受眾的想象被激發,以此完成敘事情節的表達。生活化的敘事情節是板鷂原真性的具體體現,同時也將受眾帶入到具體的場所中,去解讀板鷂風箏與居民生活的關系。

結語

板鷂風箏在展示中的敘事設計,是在目前板鷂展示情況的基礎上,通過對展示中特色鮮明的敘事主題的確立、形式多樣的敘事結構的組織、語言豐富的敘事場景的搭建和生活化的敘事情節的編排來共同完成的。通過敘事設計的手法,實現板鷂風箏“原真性”的表達和“場所感”的呈現,使得受眾在參觀板鷂風箏展示的時候,能夠對板鷂的文化歷史、社會功能以及南通地區的人文風貌有著更深的了解和體會,同時,在當代社會環境下,促進板鷂風箏的傳承和傳播,讓這一“空中交響樂”不至隨著時間湮沒,能夠長久地翱翔于空。

基金項目:2017年度教育部人文社科研究規劃基金項目“南通地區非物質文化遺產中的‘工匠技藝與現代設計跨界融合研究”(項目編號:22017110009907)

參考文獻

[1]方佳蕾.板鸚風箏的藝術審美與創造表現[J].南通大學學報.2012(02):102-106.

[2]何瑛.構建主義原真性視角下非物質文化遺產的旅游開發研究[J].商業經濟研究,201S(24):138-140.

[3]吳峻.訪談“敘事設計”[J].室內設計與裝修,2003(2)89-92.

[4]楊裕富.敘事設計美學:四大文明華風再現[M].臺北:全華科技股份有限公司,2007.

[5]沈冠東.敘事設計的方法論思考[J].鹽城師范學院學報,2016(03):86-89.

[6]Suzanne Macleod,Laura Hourston Hanks,Jonathan Hale.Museum Making:Narratives,Architectures,Exhibitions[C].Abingdon:Routledge,2012.xix-xxiii.

[7]王亞明.博物館專題展示空間中敘事性設計方法研究[J].包裝工程.2018(04):23-30.

[8]彭文青.博物館展示空間場景創作[D].湖南師范大學.2010.