不同濃度羅哌卡因用于超聲引導下肌間溝臂叢神經阻滯的麻醉效果

陳振娟

【摘要】 目的 探討不同濃度的羅哌卡因在超聲引導下肌間溝臂叢神經阻滯中的效果, 總結最優的麻醉藥物濃度, 提升麻醉效果。方法 96例行上肢手術治療的患者, 根據患者麻醉過程中使用羅哌卡因的濃度不同分為對照組與觀察組, 各48例。對照組患者采用0.3%濃度羅哌卡因進行麻醉, 觀察組患者采用0.5%濃度羅哌卡因進行麻醉, 比較兩組麻醉鎮痛時間、運動阻滯恢復時間以及麻醉起效時間及麻醉效果。結果 觀察組患者麻醉起效時間(12.54±1.23)min短于對照組(16.17±1.51)min, 麻醉鎮痛時間(9.68±2.16)min、運動阻滯恢復時間(9.24±3.01)min均長于對照組(7.42±1.98)、(7.18±2.94)min, 差異均有統計學意義(P<0.05)。觀察組的總有效率97.92%高于對照組的 81.25%, 差異有統計學意義(P<0.05)。結論 超聲引導下肌間溝臂叢神經阻滯患者采用0.5%羅哌卡因濃度麻醉, 起效更快, 鎮痛時間較長, 運動阻滯恢復快, 總體麻醉效果要優于采用0.3%羅哌卡因濃度麻醉的效果, 值得臨床加以借鑒。

【關鍵詞】 超聲引導;羅哌卡因;肌間溝臂叢神經阻滯;麻醉

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2020.04.048

近年來, 隨著我國經濟水平的不斷發展, 交通事故的發生率也明顯增加, 導致骨科上肢骨折患者在臨床上的數目逐年增長。骨科上肢骨折患者臨床治療的過程中常用的手術治療, 在手術期間常用的麻醉方式為肌間溝臂叢神經阻滯, 早期臨床上采用該方法治療時均為盲探式操作, 對患者的創傷較大, 且影響手術的成功率[1]。隨著臨床醫學的發展, 超聲引導下肌間溝臂叢神經阻滯在臨床治療中被廣大醫患所青睞。通過超聲引導輔助麻醉, 進而有效的提高臨床效果, 但該方法在臨床治療過程中需綜合考慮麻醉對手術的影響, 合理的麻醉藥物濃度以及鎮痛維持時間和神經阻滯效果等之間存在密切的聯系[2]。因此, 超聲引導下肌間溝臂叢神經阻滯在臨床應用過程中如何正確的選擇麻醉藥物以及藥物濃度意義重大。本文探討不同濃度羅哌卡因用于超聲引導下肌間溝臂叢神經阻滯中的作用效果。現報告如下。

1 資料與方法

1. 1 一般資料 選擇2018年1月~2019年5月本院收治的96例行上肢手術治療的患者為研究對象, 根據患者麻醉過程中使用羅哌卡因的濃度不同分為對照組與觀察組, 各48例。對照組男26例, 女22例;年齡21~67歲, 平均年齡(43.52±7.98)歲;其中上臂手術23例, 前臂橈側手術16例, 手部橈側手術9例。觀察組男27例, 女21例;年齡20~68歲, 平均年齡(44.05±8.02)歲;其中上臂手術24例, 前臂橈側手術17例, 手部橈側手術7例。兩組患者性別、年齡、病情等一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05), 具有可比性。本次研究所有患者均采用超聲引導下肌間溝臂叢神經阻滯麻醉, 所有患者及家屬均知情并簽署手術同意書。排除標準:手術禁忌證患者;合并嚴重心肝腎功能障礙者;神經功能異常者。本次研究經過本院倫理委員會的審核并獲得批準。

1. 2 方法 兩組患者入院后均進行超聲引導下肌間溝臂叢神經阻滯進行手術, 具體內容為:當患者進入手術時候, 對患者的心電圖進行監護, 觀察患者的血氧飽和度, 同時測量血壓、心率等生命體征變化, 認真記錄各項數據。護理人員對患者的手術體位進行矯正, 確保患者采取適合的體位, 主要以去枕平臥位, 患者的頭部偏向一側, 之后遵醫囑進行麻醉, 靜脈注射咪達唑侖2 mg進行麻醉, 叮囑患者保持身體放松, 并使手臂自然伸展。之后利用超聲引導掃描患者的肌間溝臂叢神經, 控制探頭頻率為7~15 MHz, 直到探查到患者前斜角肌外部下方出現圓形低回聲的神經干, 之后結合患者的具體情況, 緩慢移動超聲探頭, 以保證臂叢影像位于圖像的正中央。之后依次鏈接注射針頭、注射器和延長管, 利用超聲引導調整進針的角度以及深度。在患者的臂叢后外側和貼近臂叢神經部位, 當無回抽血之后, 將麻藥注入進行麻醉[3]。對照組患者采用0.3%羅哌卡因濃度進行麻醉, 當無回抽血后, 皮下注入10 ml 0.3%羅哌卡因, 及時調整進針的角度, 將針尖推至臂叢前上方使其靠近患者的臂叢神經, 之后再次回抽無血之后, 注入剩下的10 ml 0.3%羅哌卡因。觀察組患者采用0.5%羅哌卡因濃度進行麻醉, 當無回抽血后, 皮下注入10 ml 0.5%羅哌卡因, 及時調整進針的角度, 將針尖推至臂叢前上方使其靠近患者的臂叢神經, 之后再次回抽無血之后, 注入剩下的10 ml 0.5%羅哌卡因[4]。

1. 3 觀察指標及判定標準 對兩組麻醉鎮痛時間、運動阻滯恢復時間以及麻醉起效時間及麻醉效果進行比較。麻醉效果判定標準[5]:顯效:患者術后無痛感及不適感, 肌松效果良好;有效:患者術中有輕微的痛感, 略感不適, 肌松效果較好;無效:患者未達到上述標準。總有效率=(顯效+有效)/總例數×100%。

1. 4 統計學方法 采用SPSS25.0統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差( x-±s)表示, 采用t檢驗;計數資料以率(%)表示, 采用χ2檢驗。P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

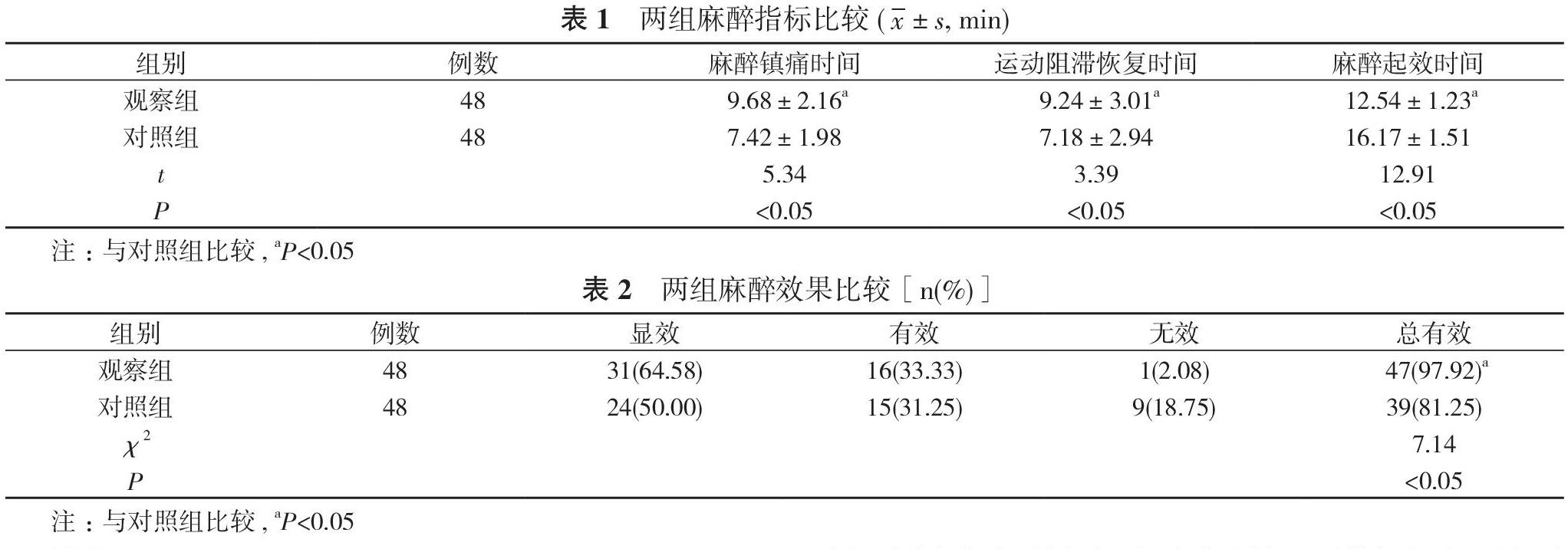

2. 1 兩組麻醉指標比較 觀察組患者麻醉起效時間(12.54±1.23)min短于對照組(16.17±1.51)min, 麻醉鎮痛時間(9.68±2.16)min、運動阻滯恢復時間(9.24±3.01)min均長于對照組(7.42±1.98)、(7.18±2.94)min, 差異均有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2. 2 兩組麻醉效果比較 觀察組顯效31例, 有效16例, 無效1例;對照組顯效24例, 有效15例, 無效9例。觀察組的總有效率97.92%高于對照組的 81.25%, 差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

3 討論

上肢骨折是目前骨科臨床上常見的病患, 患者多采用手術治療, 在手術治療的過程中結合患者的具體上肢骨折情況常采用肌間溝臂叢神經阻滯進行麻醉。早期臨床上對患者進行肌間溝臂叢神經阻滯麻醉時是盲探操作, 對患者的損傷性較大, 且成功了較低, 也極易導致并發癥的產生, 不僅在一定程度上影響了手術的治療效果, 同時也對患者的后期恢復產生了較大的影響。因此, 探尋一種合理的麻醉方式及麻醉藥物, 以有效的提高上肢骨折患者的治療效果意義重大。隨著臨床醫學的發展, 超聲引導下肌間溝臂叢神經阻滯在臨床上的應用越來越廣, 其中骨折、外傷以及肌腱斷裂等患者在臨床麻醉上采用該方法進行麻醉治療[6]。

超聲引導下肌間溝臂叢神經阻滯麻醉主要是在術前麻醉時通過超聲定位, 準確的確定麻醉的位置, 且操作醫師可以清晰的觀察到患者的臂叢神經結構以及周圍神經阻滯, 有效的避免了盲探操作時對患者的損傷;另外, 超聲引導下肌間溝臂叢神經阻滯麻醉也可以有效的確保麻醉藥物均勻到作用到神經周圍, 進而有效的提高麻醉的效果和成功率[2]。在手術過程中, 麻醉效果的高低與麻醉部位的選取和麻醉藥物的選取均具有緊密的聯系。大量臨床數據證實, 麻醉效果的優劣和麻醉藥物濃度之間具有較大的聯系, 理論認為麻醉藥物濃度越高, 麻醉效果越好, 但該濃度也必須呈現在一定的濃度范圍內, 如果超過最佳濃度范圍, 則會對患者產生一定的不可逆損傷, 且會誘發一定的副作用, 影響臨床效果[7]。

羅哌卡因是目前臨床上使用率較高的麻醉藥物, 該藥物是一種長效酰胺類局部麻醉藥, 其主要是通過抑制神經細胞鈉離子通道, 進而阻斷神經的傳導和興奮, 發揮麻醉的效果, 且該藥物對心臟幾乎無毒副作用, 且具有良好的鎮痛效果[8]。另外, 采用硬膜外用藥可以有效的延長藥物的半衰期, 有助于藥物的吸收效果。目前臨床上對于羅哌卡因在臨床超聲引導下肌間溝臂叢神經阻滯麻醉中的最佳用藥濃度并無統一的定論。相關研究數據顯示[9], 采用0.2%羅哌卡因進行麻醉時幾乎沒有運動神經阻滯的效果;濃度為0.75%羅哌卡因進行麻醉時可以取得良好的運動神經阻滯效果, 但是也會導致患者不良反應發生率增加。因此, 在臨床采用羅哌卡因進行超聲引導下肌間溝臂叢神經阻滯麻醉時, 不僅需要確保麻醉的效果同時需要保證臨床用藥的安全性。

本次研究通過對本院收治的96例采用超聲引導下肌間溝臂叢神經阻滯麻醉的患者進行研究, 探討不同濃度羅哌卡因的麻醉效果。結果顯示, 觀察組患者采用0.5%羅哌卡因麻醉的效果明顯高于對照組, 而觀察組患者麻醉起效時間也明顯短于對照組, 鎮痛時間和神經阻滯麻醉時間均明顯長于對照組, 差異有統計學意義(P<0.05)。

綜上所述, 超聲引導下肌間溝臂叢神經阻滯麻醉采用0.5%羅哌卡因麻醉時的效果優于0.3%羅哌卡因麻醉的效果, 起效快, 且鎮痛效果良好, 值得臨床推廣。

參考文獻

[1] 葛蕤, 張欣. 超聲引導下肌間溝聯合腋路臂叢神經阻滯在手外傷患者中的臨床應用. 青島醫藥衛生, 2019, 51(3):176-180.

[2] 孫大健, 張潔. 右美托咪定聯合羅哌卡因用于超聲引導下肌間溝臂叢神經阻滯的麻醉效果觀察. 海南醫學, 2019, 30(5):607-609.

[3] 李艷. 超聲引導技術在肌間溝臂叢神經阻滯中的應用觀察. 中國現代藥物應用, 2019, 13(10):56-57.

[4] 王韻, 余亞丁, 林萍莉. 超聲輔助下肌間溝臂叢神經阻滯在小兒上肢手術的 效果觀察. 中外醫學研究, 2018, 16(35):165-166.

[5] 周娟, 耿光星, 胡晨. 探討超聲引導下肌間溝入路臂叢神經阻滯的 麻醉效果. 當代醫學, 2018, 24(30):139-140.

[6] 鄧銘鋒, 車志新, 何松蓬, 等. 0.25%左布比卡因用于超聲引導小兒肌間溝入路和鎖骨上入路臂叢神經阻滯的效果比較. 廣東醫科大學學報, 2019, 37(4):413-416.

[7] 黃永軍, 范華榮, 王振元. 超聲引導定位在肌間溝臂叢神經阻滯麻醉中的作用及安全性觀察. 中國醫刊, 2019, 54(7):794-797.

[8] 楊麗娜, 魏新川, 周木香. 超聲引導下肌間溝臂叢神經阻滯在肩關節鏡術中的應用. 臨床麻醉學雜志, 2019, 35(8):808-810.

[9] 楊立斌, 楊華, 孫龍. 超聲引導下鎖骨下臂叢神經阻滯與肌間溝聯合腋路臂叢神經阻滯的效果比較. 寧夏醫科大學學報, 2018, 40(2):216-218.

[收稿日期:2019-10-16]